第1章:エネルギー利用の起源と人類の文化的進化

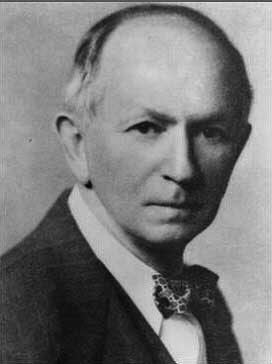

図8.ウィリアム・ジェボンズ

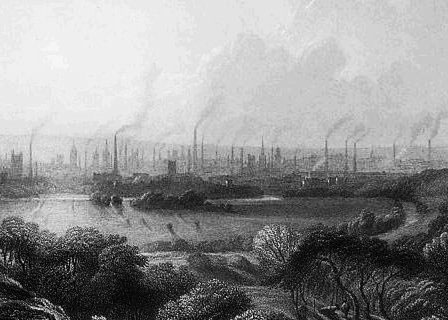

図7.19世紀のイングランド北西部マンチェスターの工場群。技術進歩によって石炭は産業革命の主要なエネルギー源となり、その消費量は大幅に増加した。

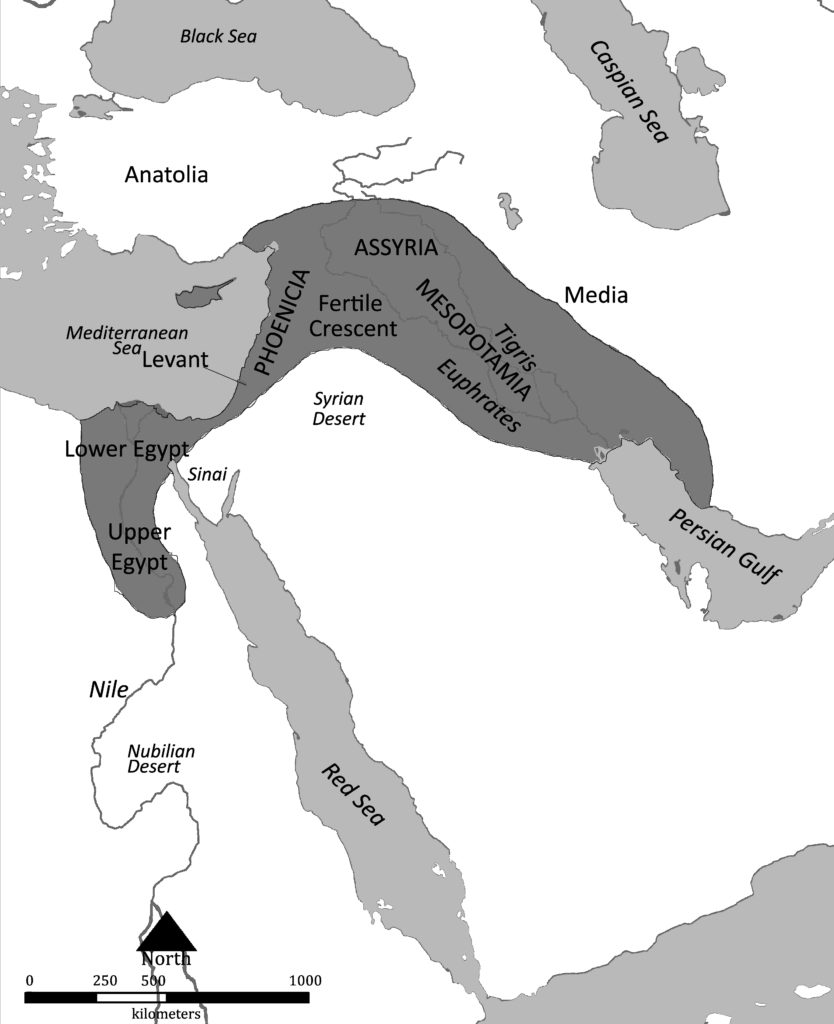

図3.肥沃な三日月地帯

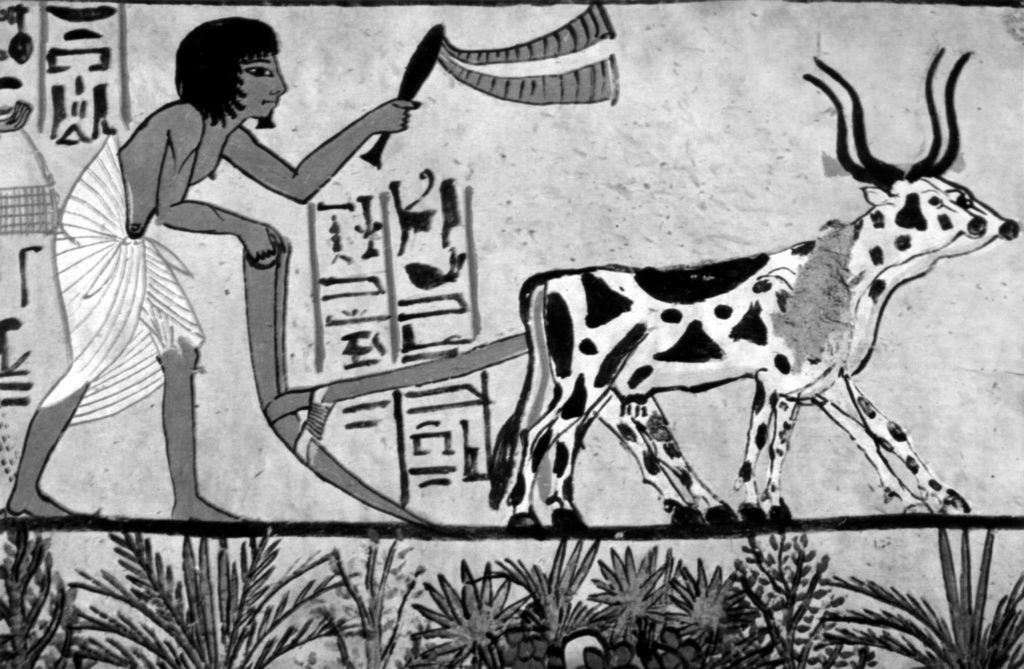

図4.紀元前1200年頃のエジプトにおける角牛を利用した耕作

図5.古代ギリシアのポリスの象徴であったアテネのアクロポリス

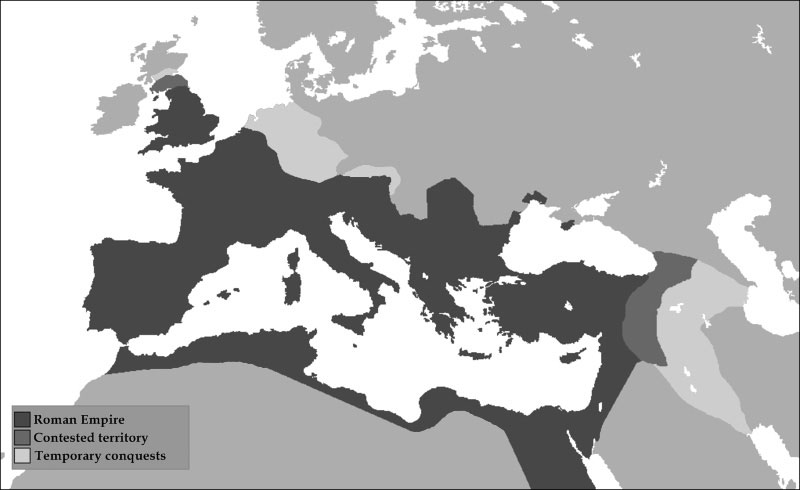

図6.古代ローマ帝国の最大版図

図2.石から作った槍先やナイフ

図1.カラハリ砂漠で狩猟・採集で生計を営むサン族

第2章:エネルギー概念の形成史

図1.ヨハン・ヨアヒム・ベッヒャー

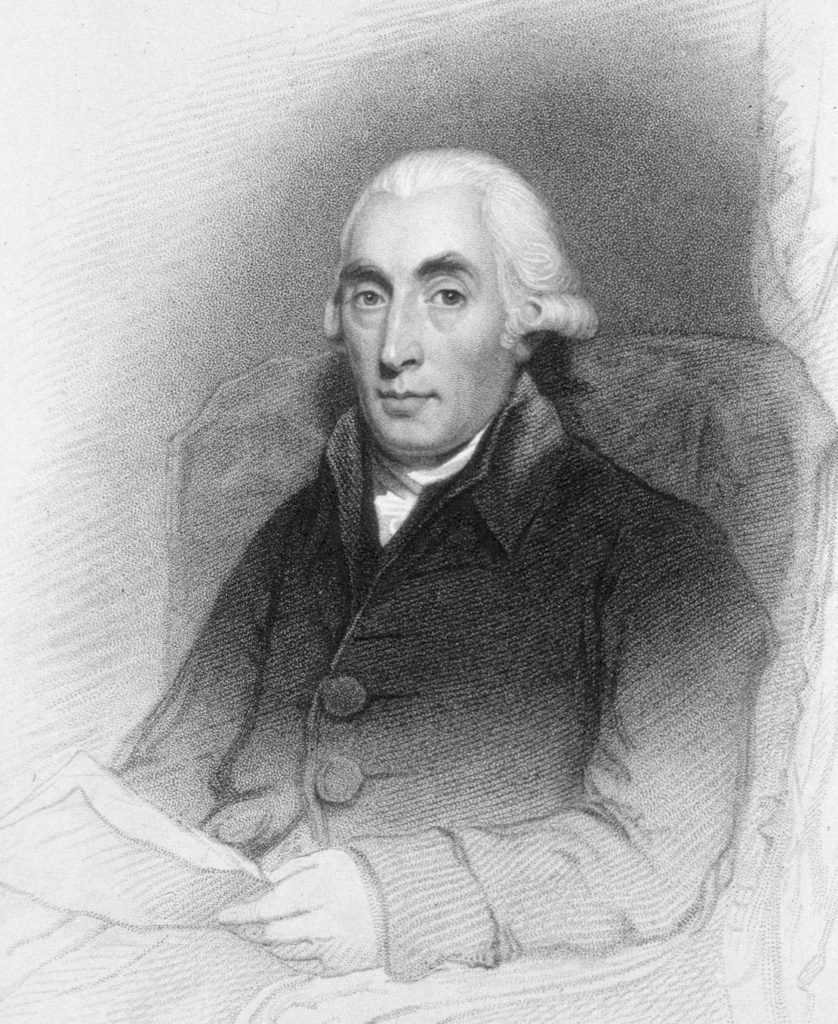

図2.ジョセフ・ブラック

図3.アントワーヌ・ラヴォアジエ

図6 ジェームズ・ワットにより発明された蒸気機関

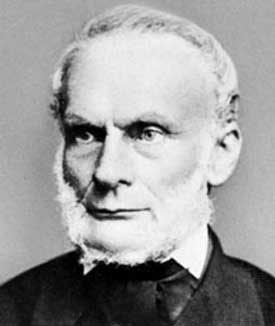

図7 ルドルフ・クラウジウス

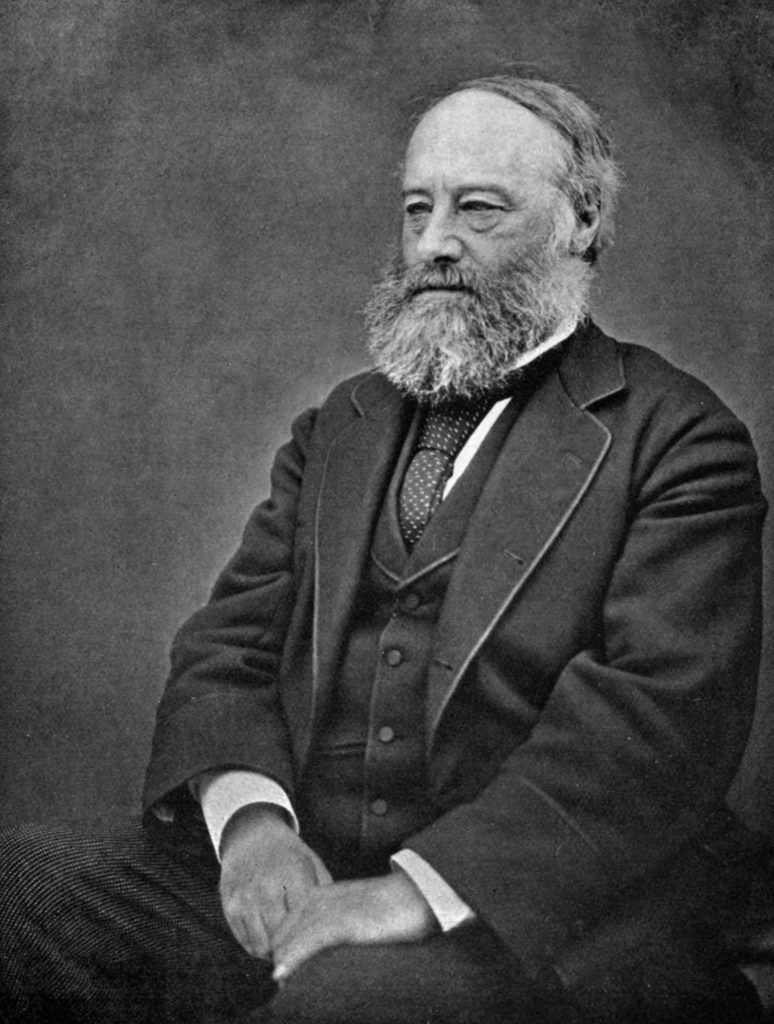

図8 ジェームズ・プレスコット・ジュール

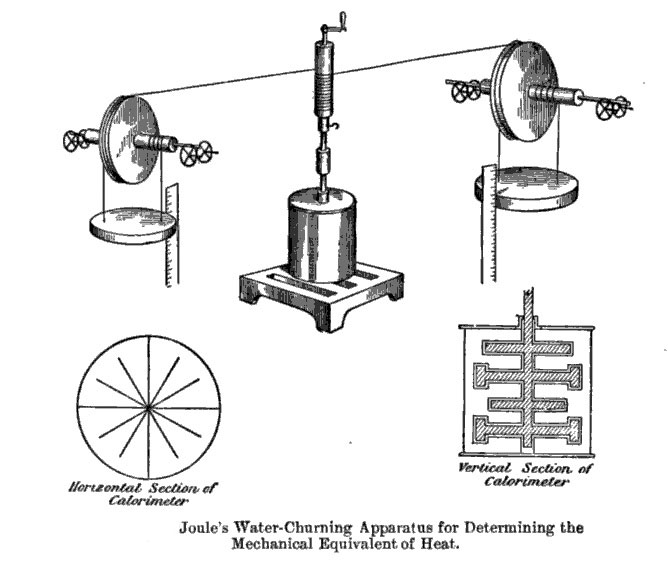

図9 ジュールが熱の仕事当量に関する実験を行うために用いた実験装置

図14.アルフレッド・ロトカ

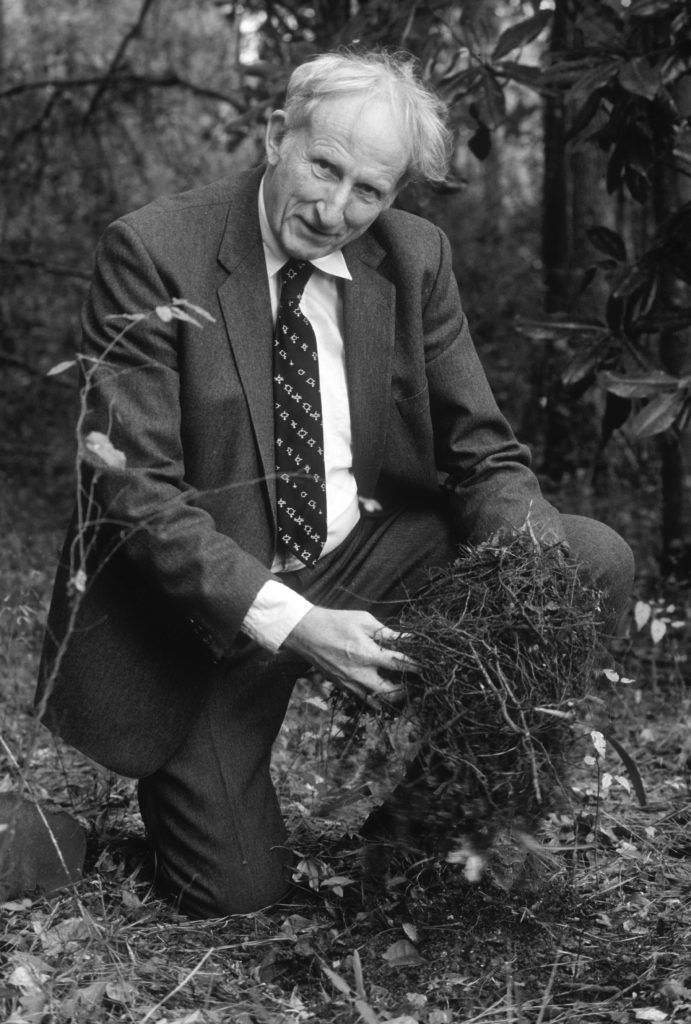

図15.ハワード・オダム

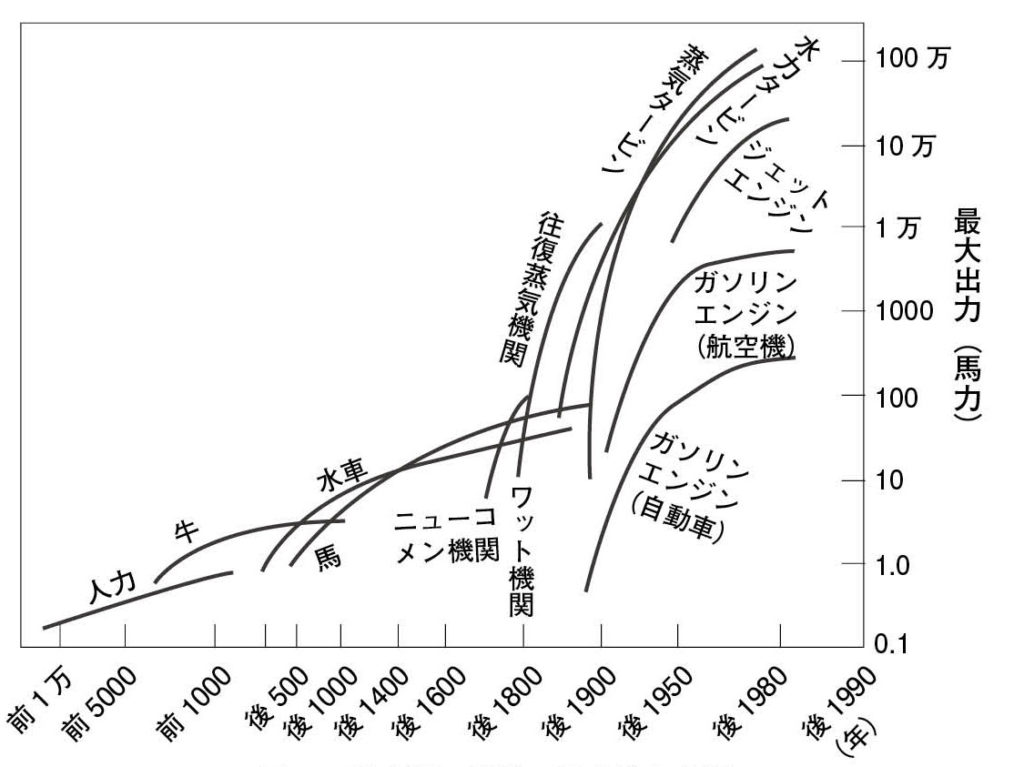

第3章:エネルギー利用技術の歴史的概観

第4章:エネルギー資源と経済の歴史的概観

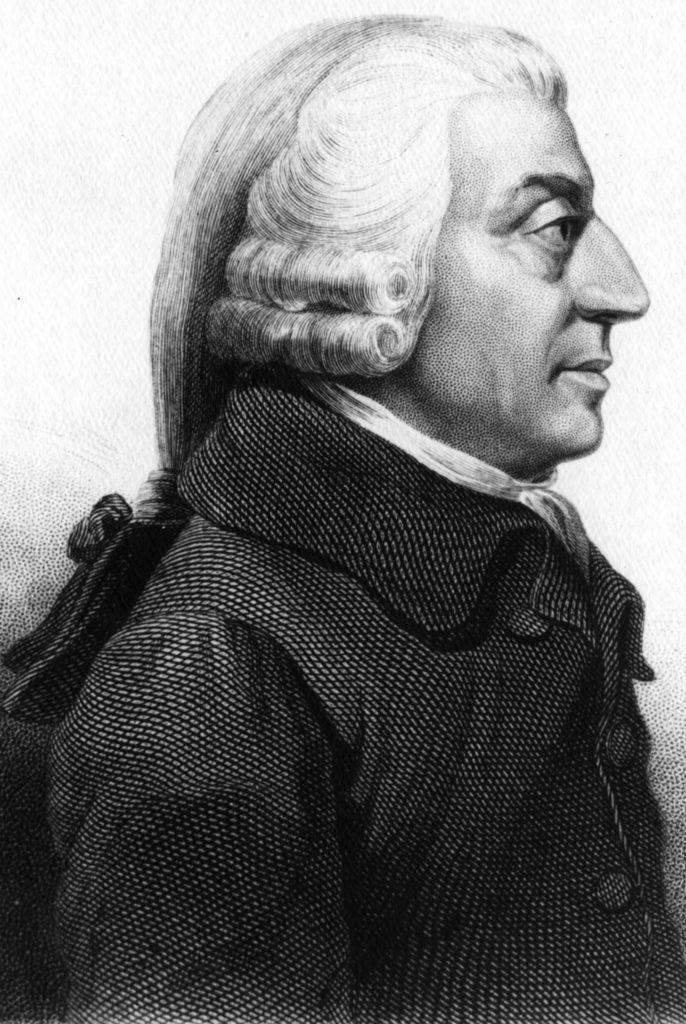

図1 アダム・スミス

図2 デヴィッド・リカード

図3 カール・マルクス

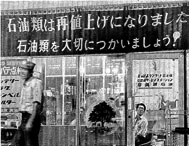

図4.値上げの幕を掲げたガソリンスタンド (朝日新聞1973年10月2日)

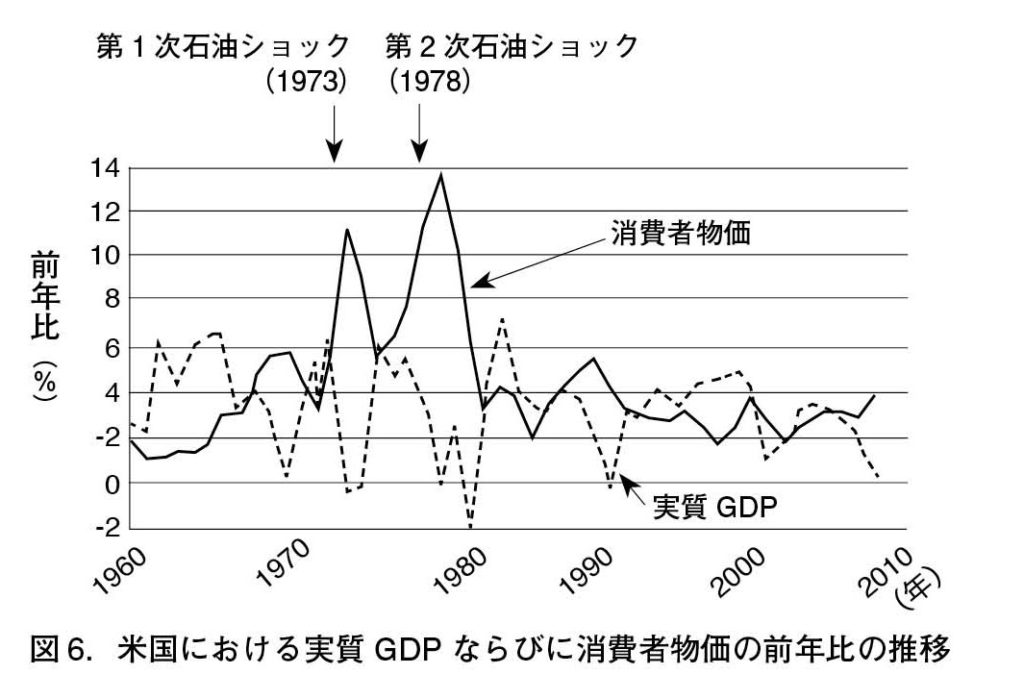

図6.米国における実質GDPならびに消費者物価の前年比の推移

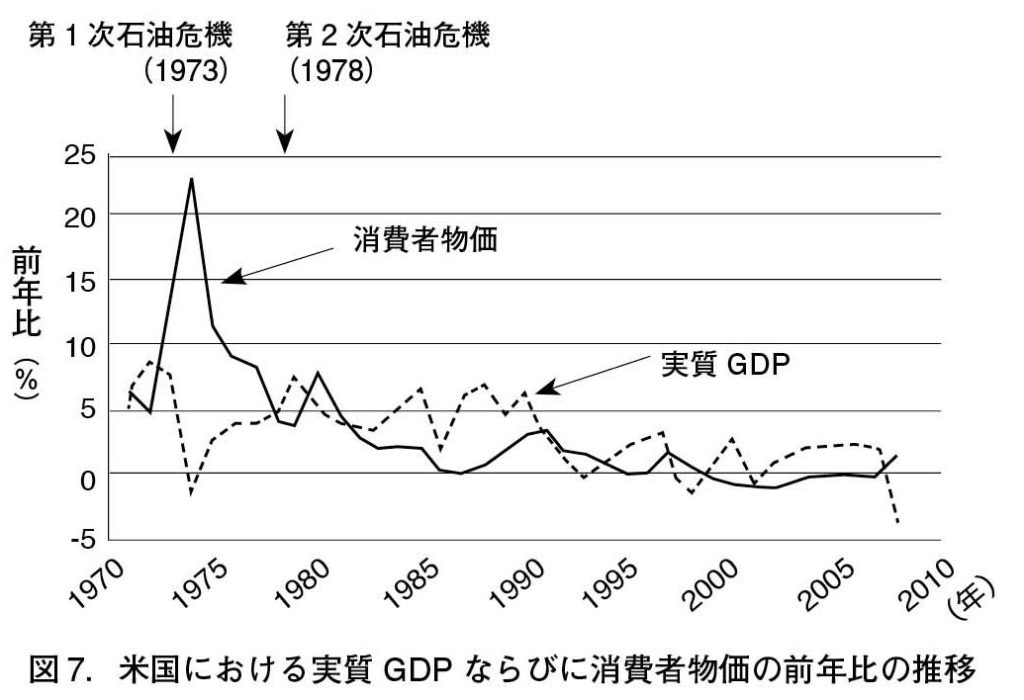

図7.米国における実質GDPならびに消費者物価の前年比の推移

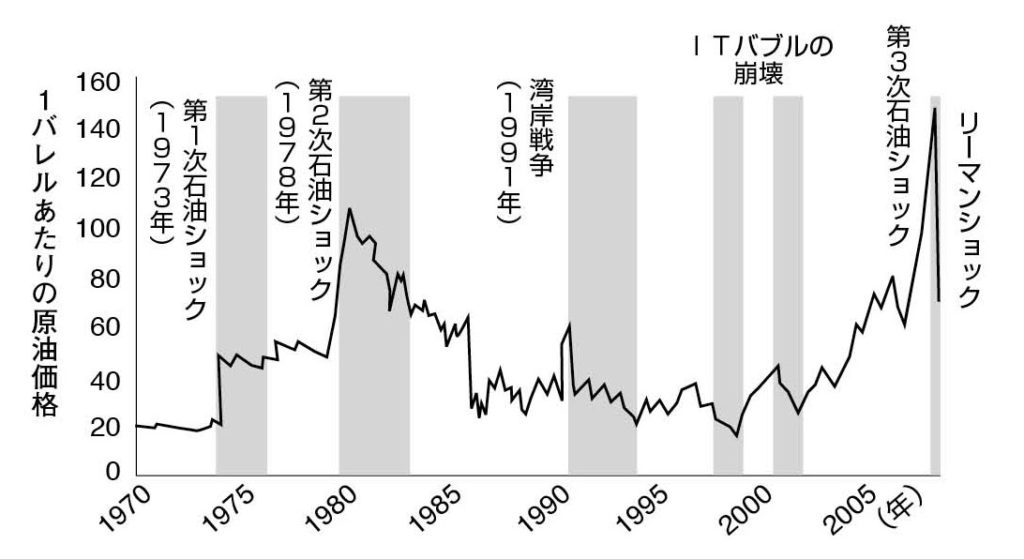

図8 原油価格の経年的な変化と世界的な経済停滞期 Rubin, 2008に加筆修正

第5章:石油

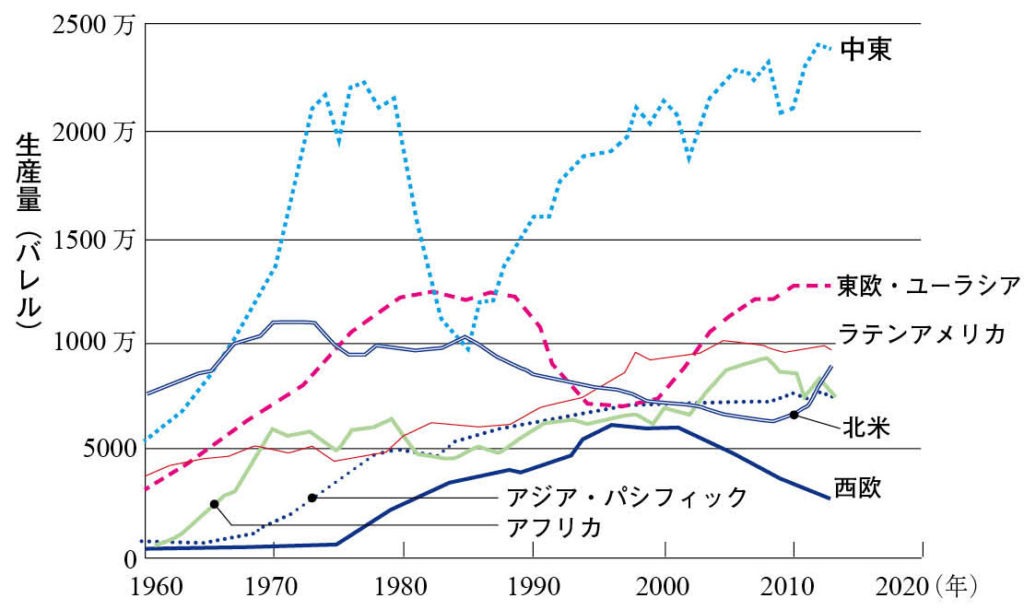

図14.世界各地域の石油産出量 OPECデータより作成

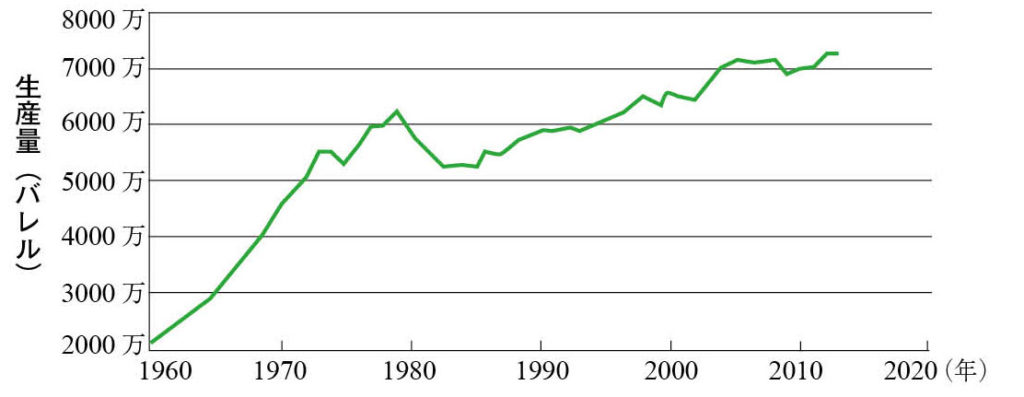

図15.全世界の石油産出量 OPECデータより作成

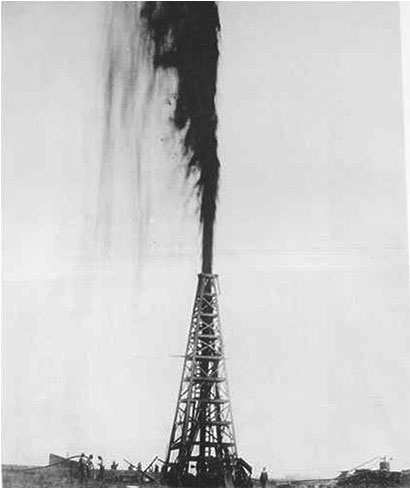

図9.スピンドルトップにおけるルーカス1号油井における自噴

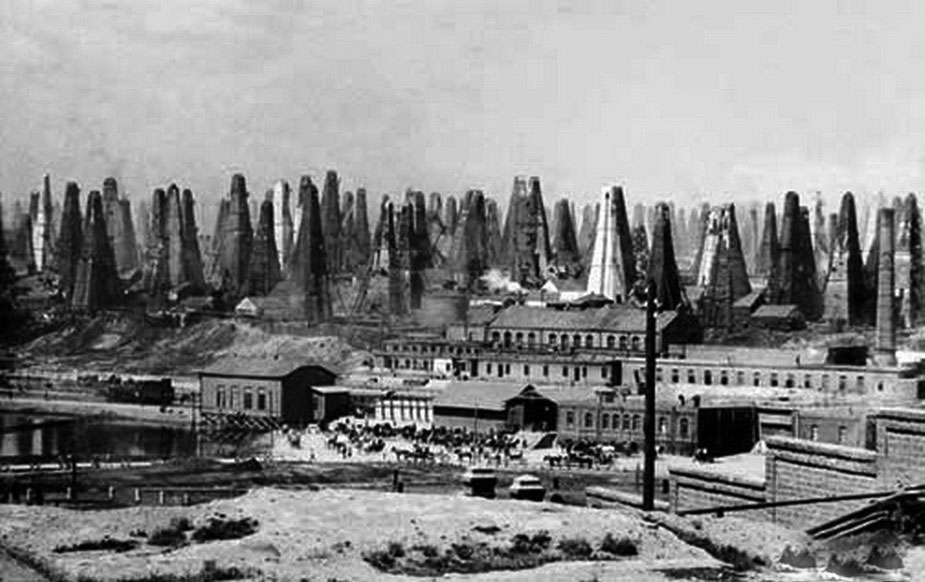

図6.バクー郊外にあったノーベル兄弟石油会社が所有する油田

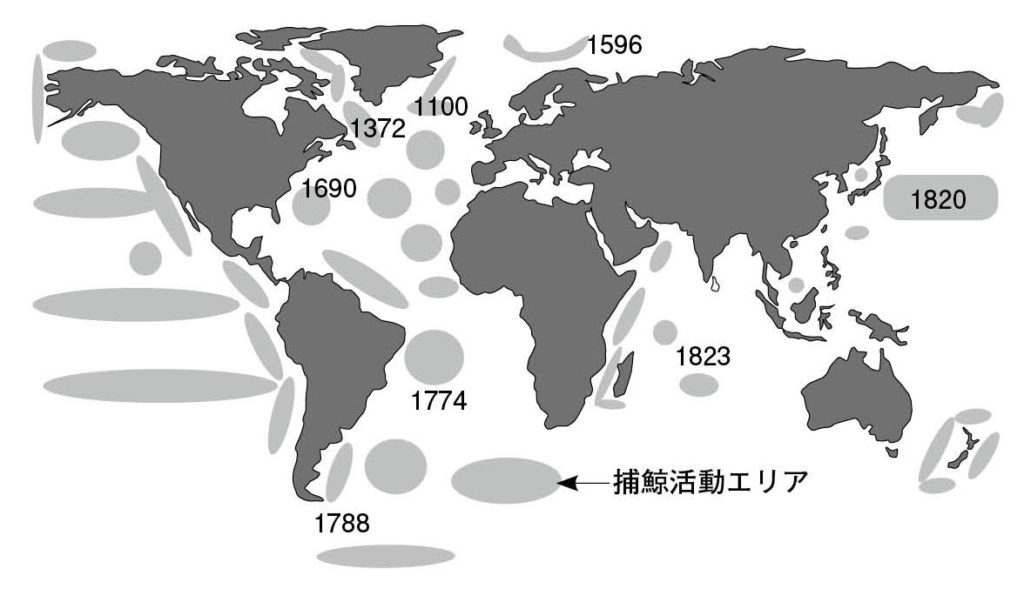

図2.鯨油獲得のための捕鯨活動エリアと活動年度Coleman, 1995を参考に作成

図1.1835年頃の捕鯨活動の様子 Library Company of Philadelphia

図10.マリオン・ハバート(1903〜1989年)

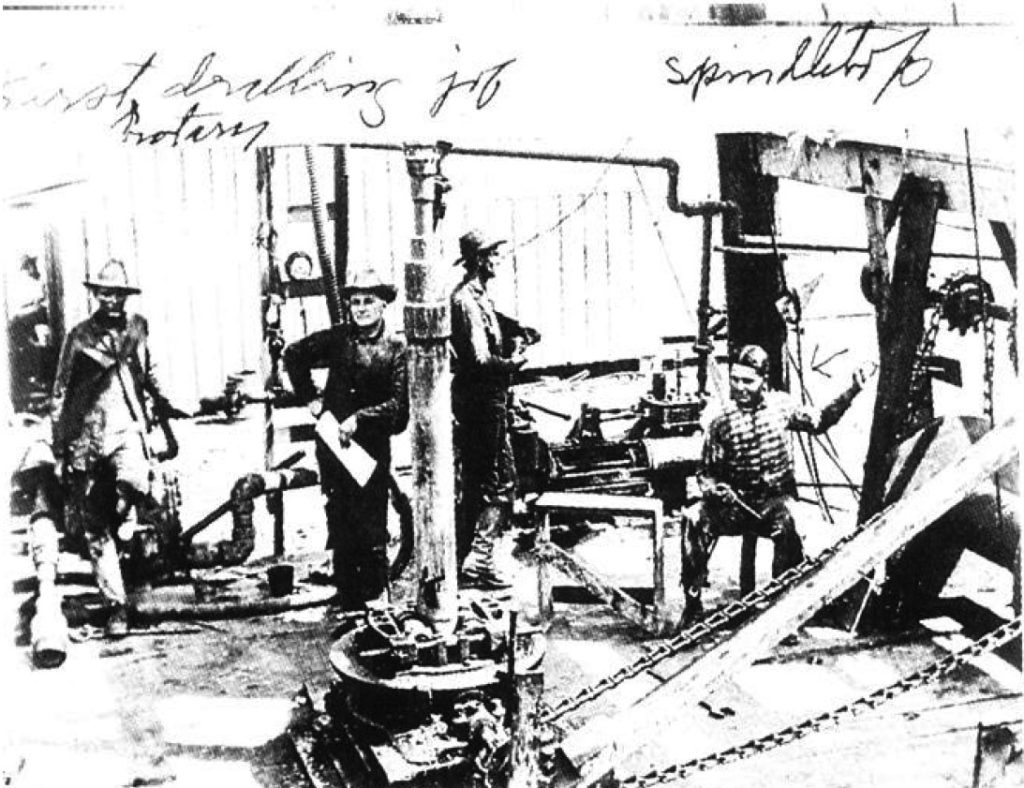

図8.ルーカスが使用していたロータリー掘削装置 Brantly, 1971

図7.アンソニー・フランシス・ルーカス(1855〜1921)

図5.1930年頃のスタンダード石油会社ビル

図4.1859年における石油掘削 Williams, 2008

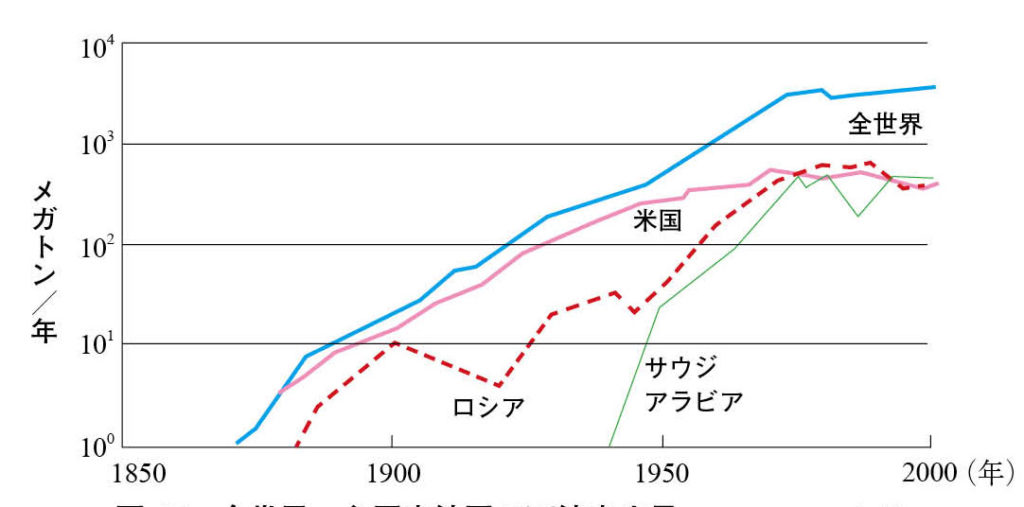

図13.全世界、主要産油国の石油産出量 Smil, 2017に加筆

第6章:天然ガス

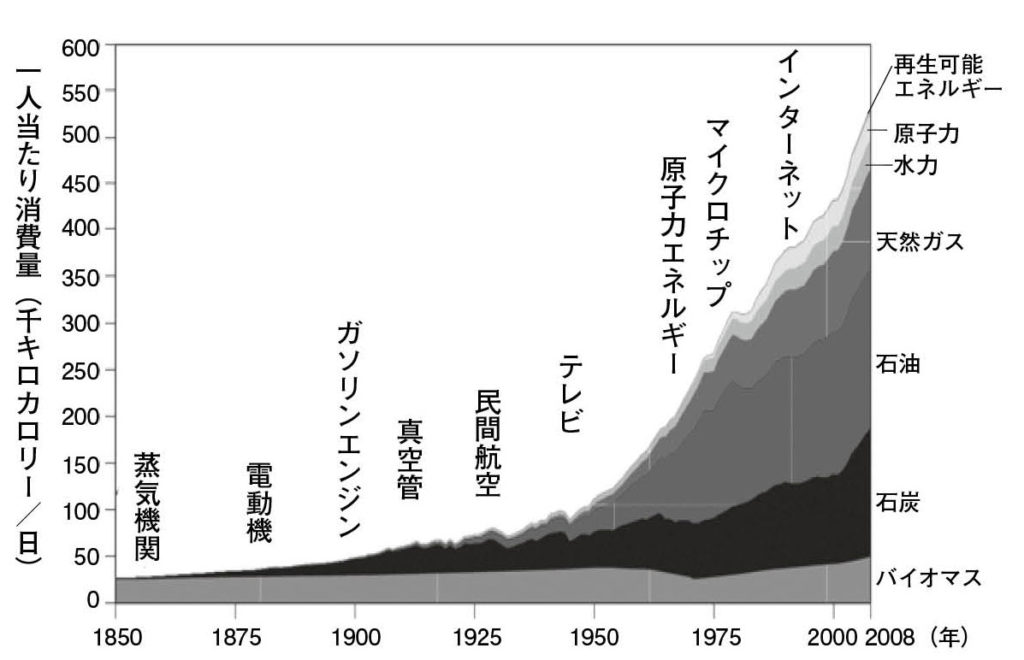

図1.地球上における一次エネルギーの変遷 https://www.iea.org/media/workshops/2013/beccs/Nakicenovic_Opening_Braziljun13.pdfより

図3-2.世界の主な天然ガス貿易(2015年) 「エネルギー白書2017」より

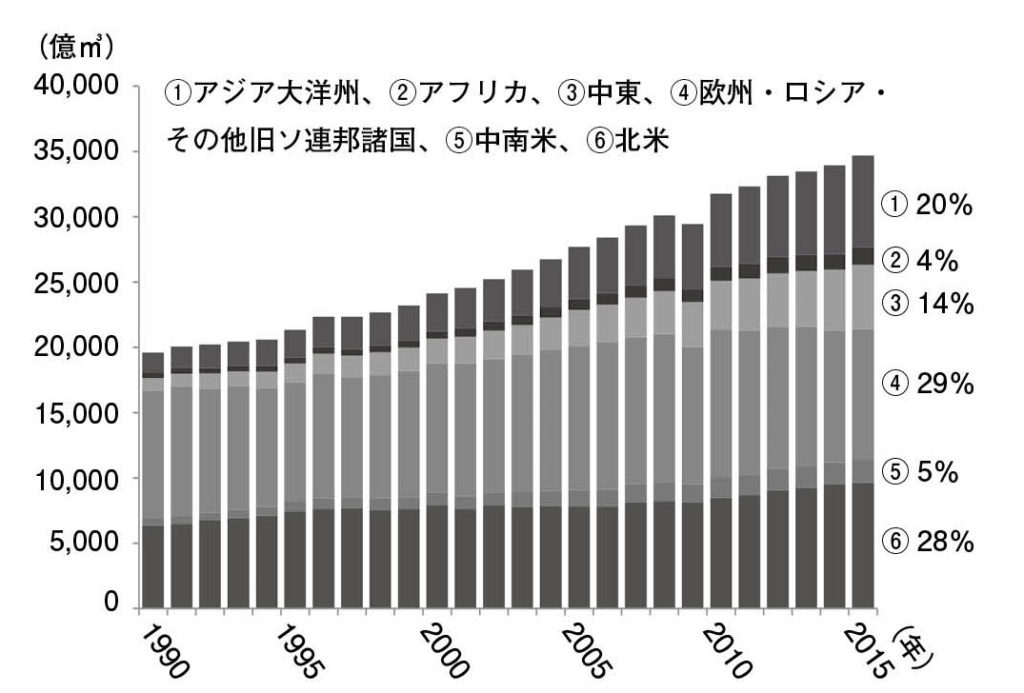

図4.地域別天然ガス生産量の推移

図5.ポーラ アラスカ号 (Polar Alaska)

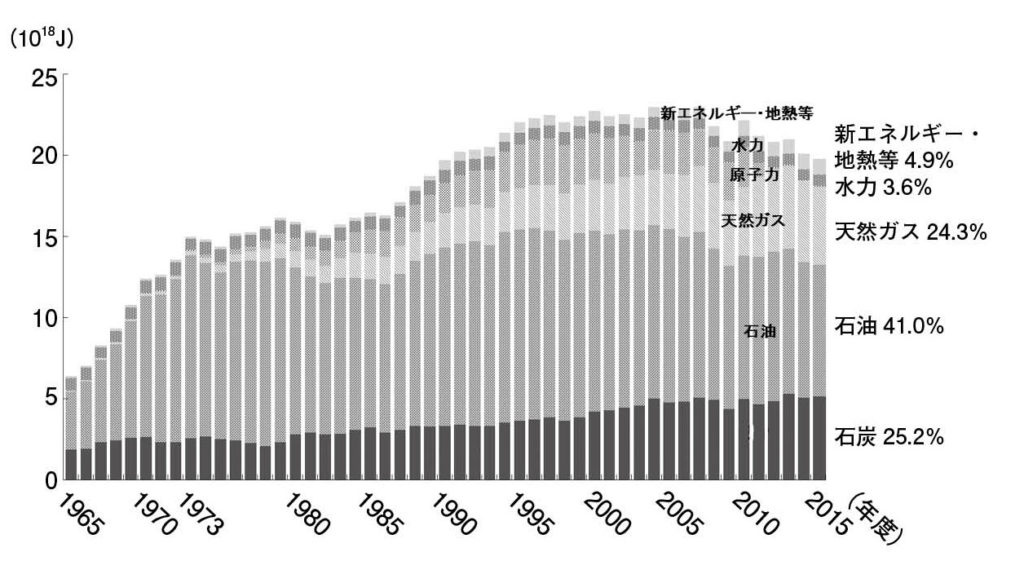

図6.日本の一次エネルギー供給の推移 「エネルギー白書2017」を基に作成

図10.渋沢栄一

図11.岡本櫻

図12.ガスの調理器具/がすかまど

図12.ガスの調理器具/ガス炊飯器

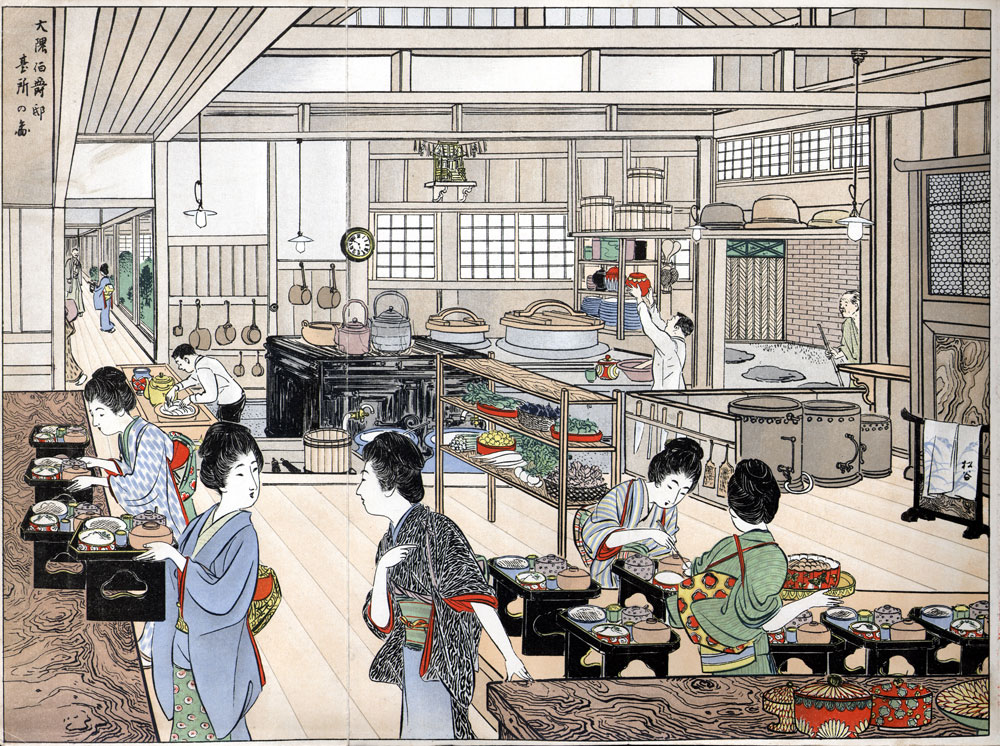

図13.大隈重信伯爵邸の台所 (1903年、村井弦斎「食道楽」)

図14.ガス漏洩防止総動員運動の記念碑

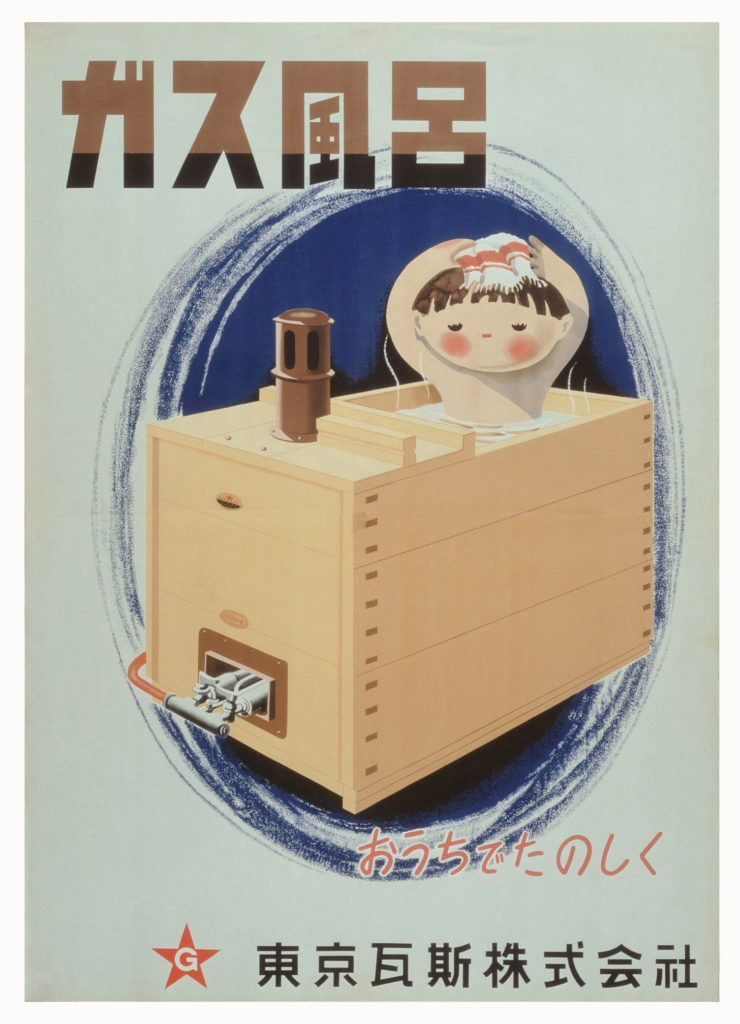

図15.ガスの温水器具/ガス湯沸器のポスター

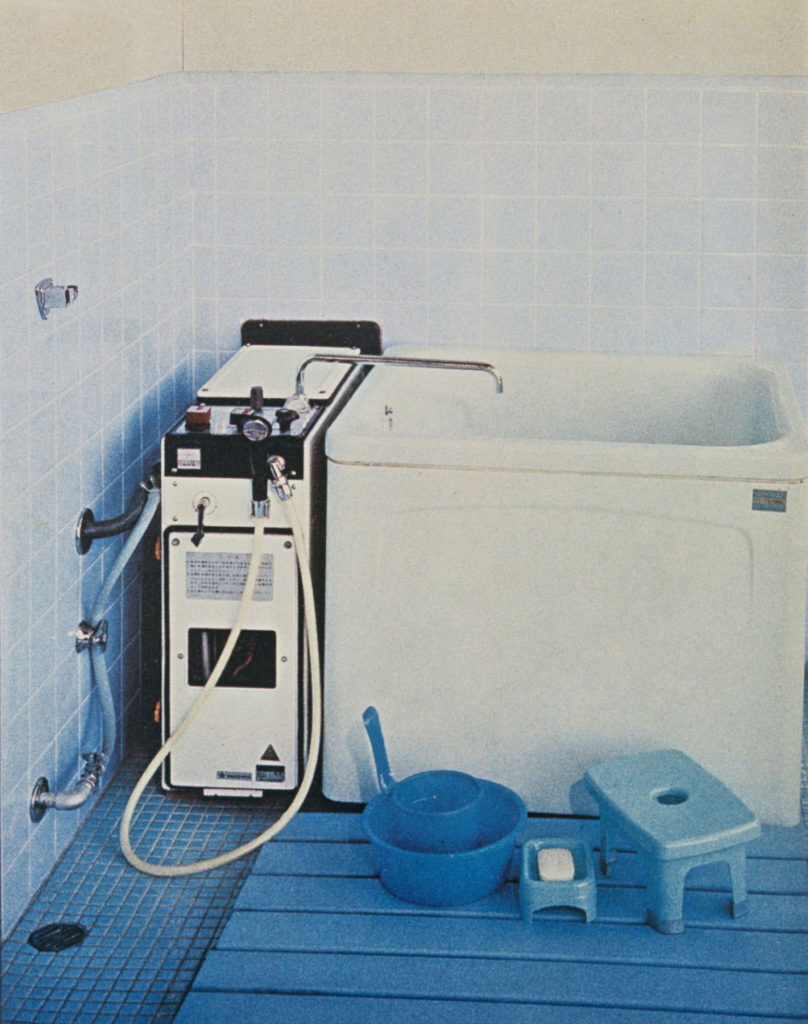

図15.ガスの温水器具/バランス型風呂釜

図22.水素ステーションとFCV

第7章:石炭

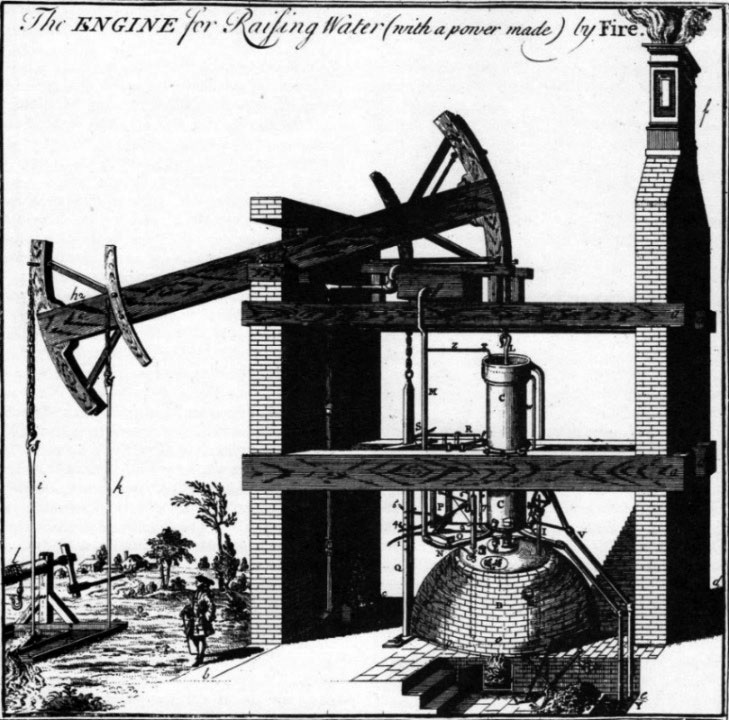

図1.ニューコメンの蒸気機関 https://www.bshs.org.uk/travel-guide/the-newcomen-memorial-engine-dartmouth

図2.肥前国産物図考(木崎攸軒盛標、天明4年(1780))から肥前唐津の炭鉱の様子 『石炭の技術史摘録(上巻)』口絵より

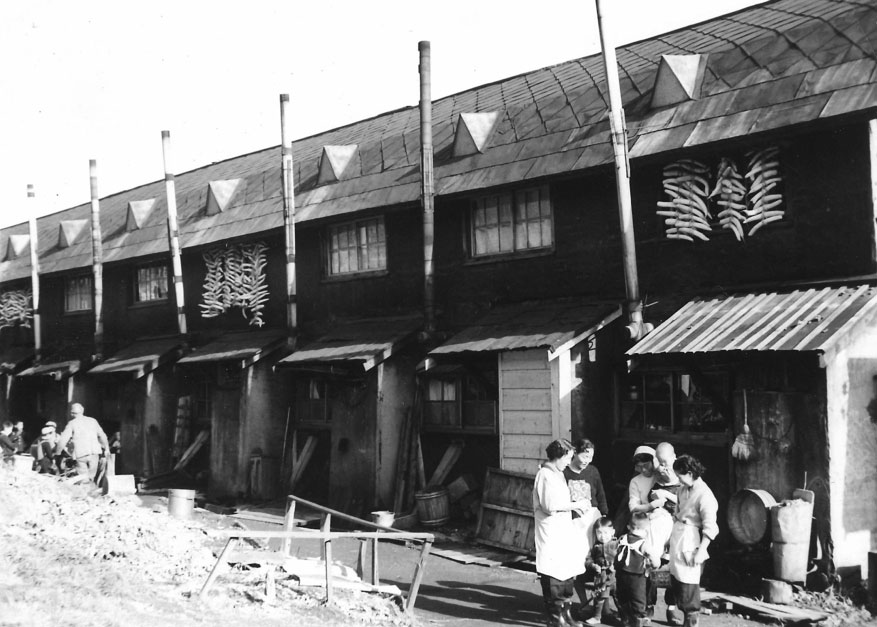

図4.炭住における生活の様子

図5.長壁式採炭に使われるシアラと自走枠

図6.クラニー安全灯(左)、ウルフ安全灯(右)

図7.過去に発生した主な炭鉱災害

図8.オーストラリアの露天掘炭鉱

図9.大型機械による露天掘操業

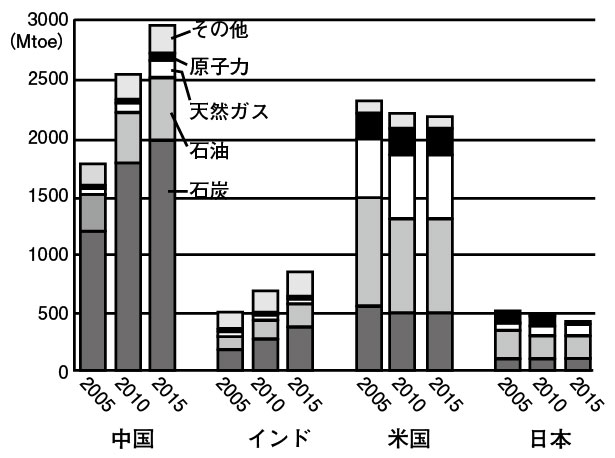

図10.中国、インド、米国、日本の1次エネルギー供給推移 IEA World Energy Balances 2017より

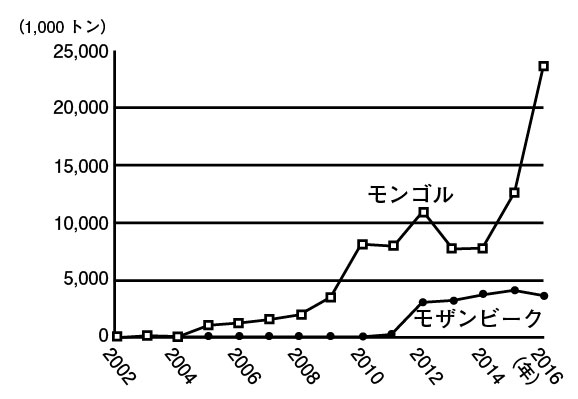

図11.モザンビークとモンゴルの原料炭輸出量推移 IEA Coal Information 2017より作成

図12.世界最高級の高効率超々臨界(USC)石炭火力発電を行う電源開発(株)磯子火力発電所

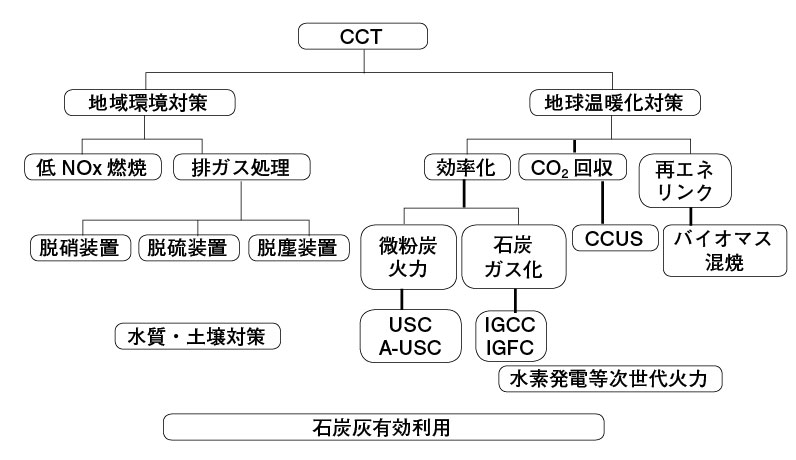

図13.CCTの体系図

第8章:水力

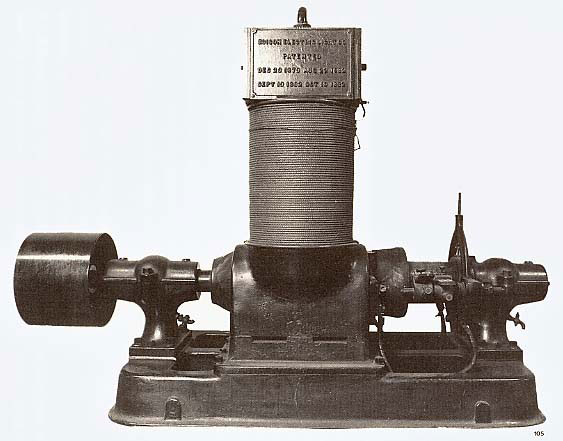

図1.エジソン10号型発電機(400灯用) 写真提供:東京大学工学部

図2.関西電力(株)蹴上発電所 写真提供:関西電力株式会社

図3.東京銀座通電気灯建設の様子を示す図 写真提供:東京電力ホールディングス株式会社 電気の史料館

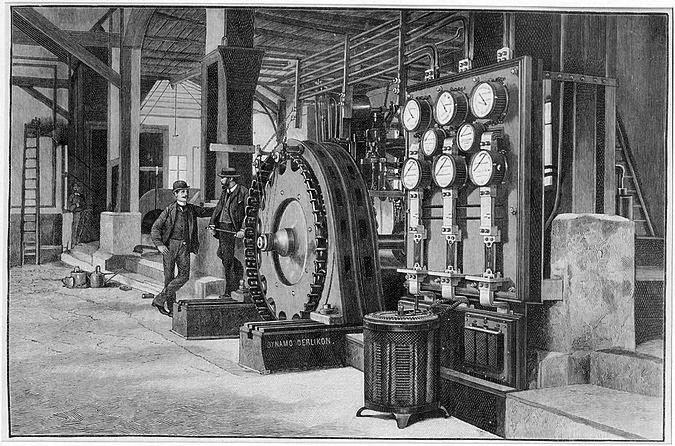

図4.フランクフルト国際電気技術博覧会会場まで送電したラウフェンにあるセメント工場の水力発電設備

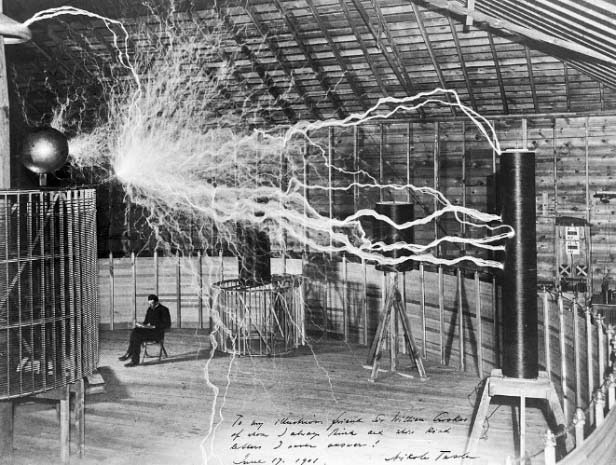

図5.ラボラトリーでのテスラの実験風景

図6.駒橋―早稲田間の送電線 写真提供:東京電力ホールディングス株式会社 電気の史料館

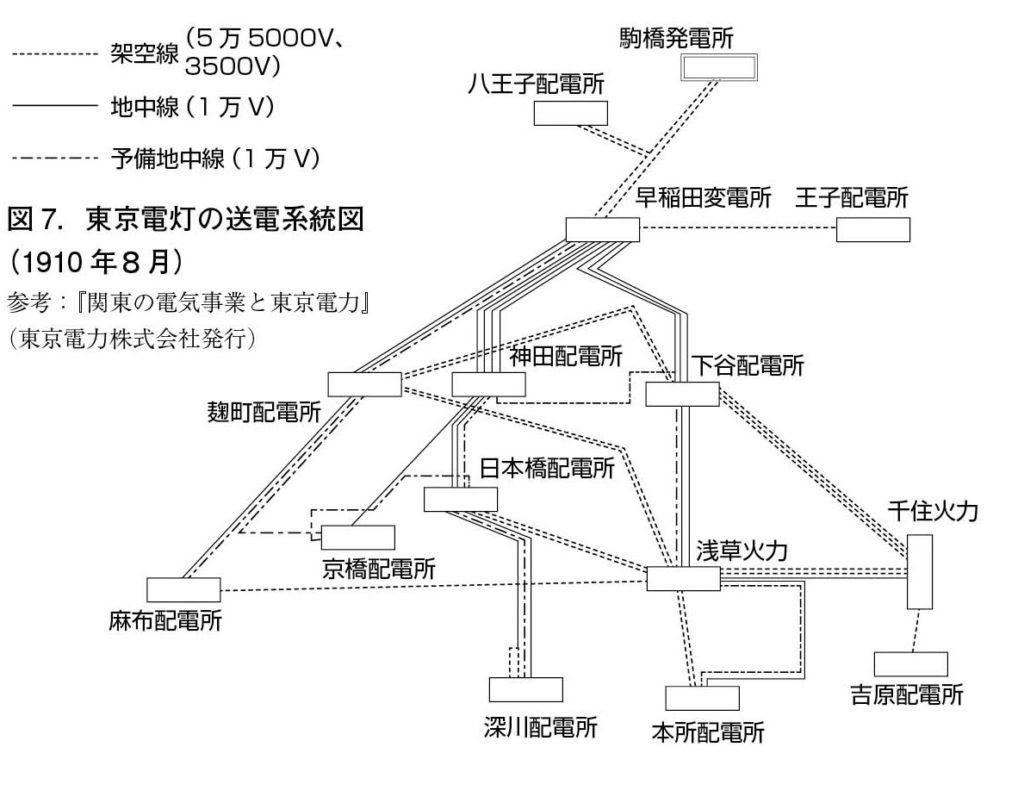

図7.東京電灯の送電系統図(1910年8月) 参考:『関東の電気事業と東京電力』 (東京電力株式会社発行)

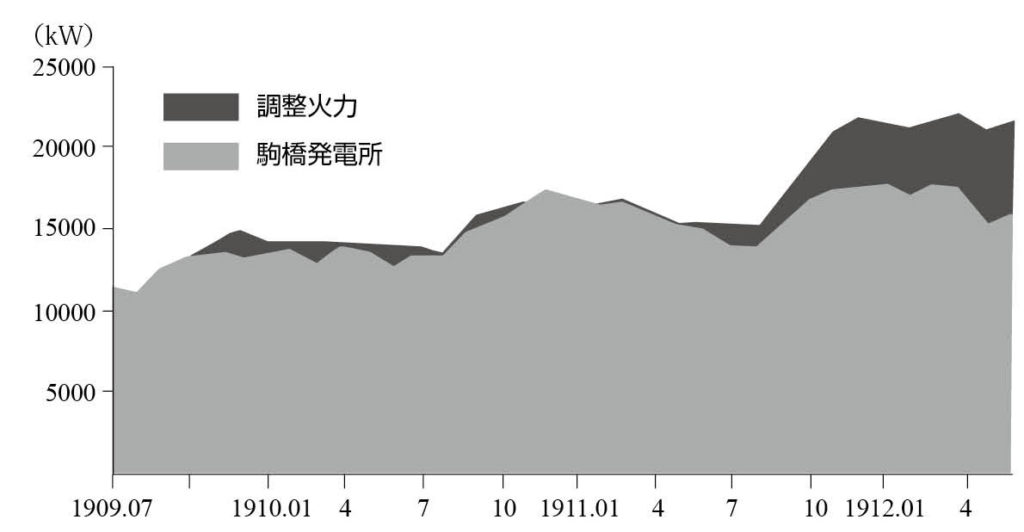

図8.東京電灯の最大電力(1909〜12年) 参考:『関東の電気事業と東京電力』(東京電力株式会社発行)

図9.ドニエプル川ダム

図10.水豊ダム

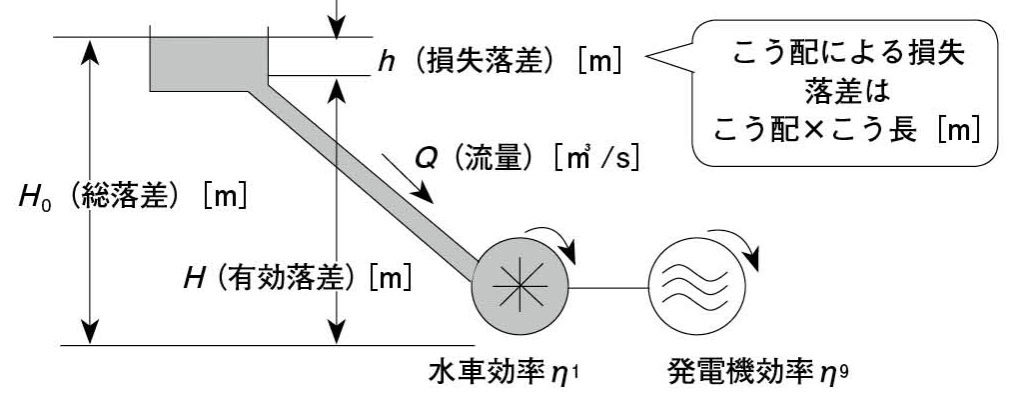

図11.水力発電の理論

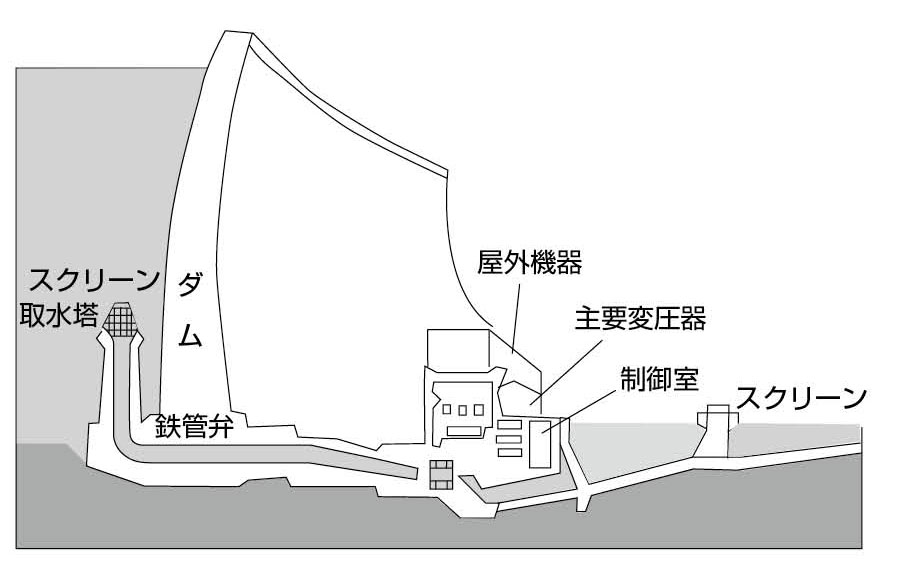

図12.ダム式発電の構造

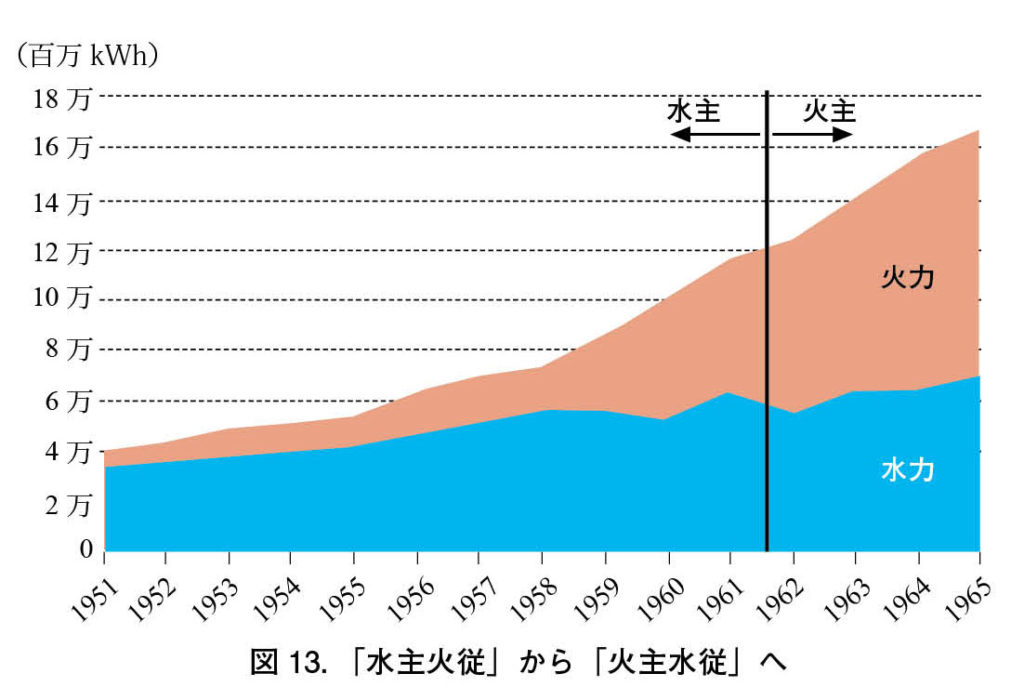

図13.「水主火従」から「火主水従」へ

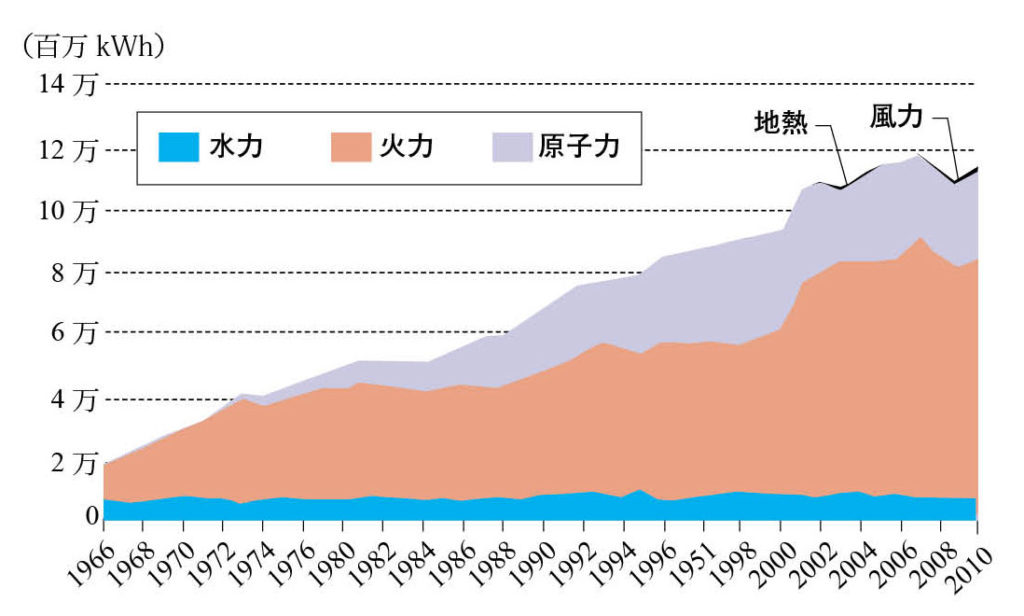

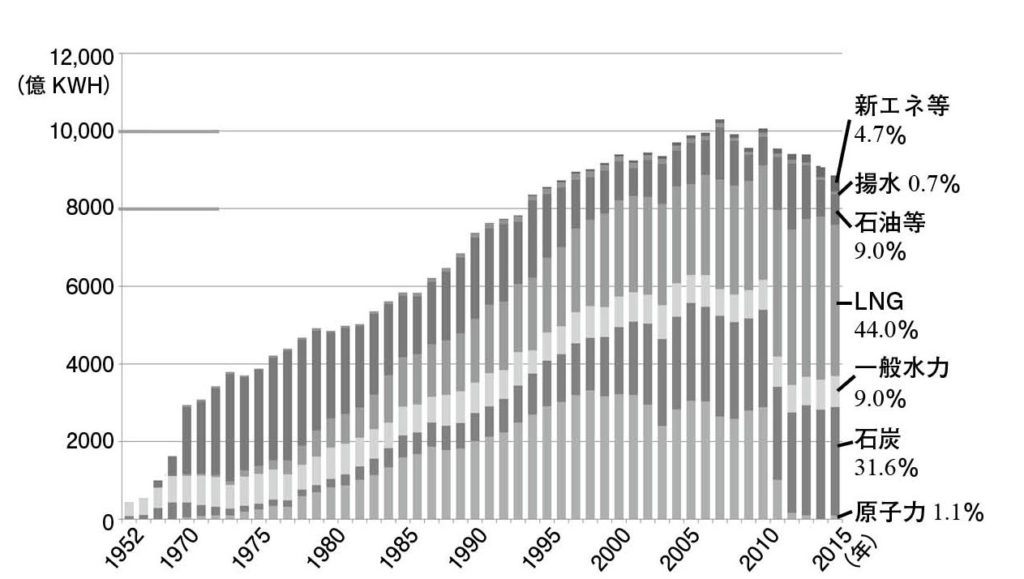

図14.その後の電力需要の伸びと電源構成の変化 『電気事業10〜60年の統計』より作成

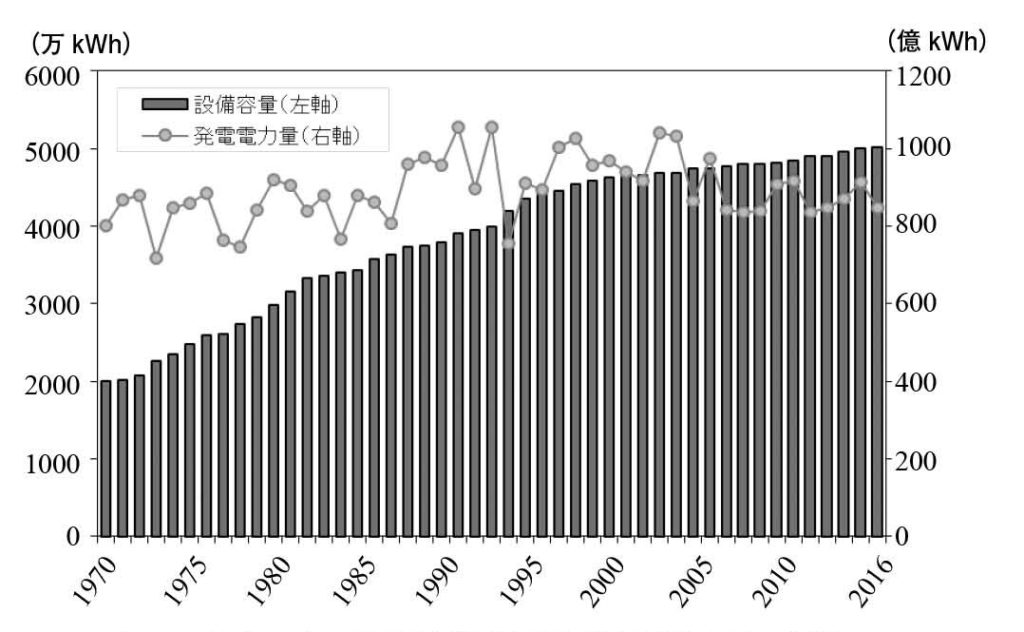

図15.日本の水力発電設備容量及び発電電力量の推移 2018年度『エネルギー白書』

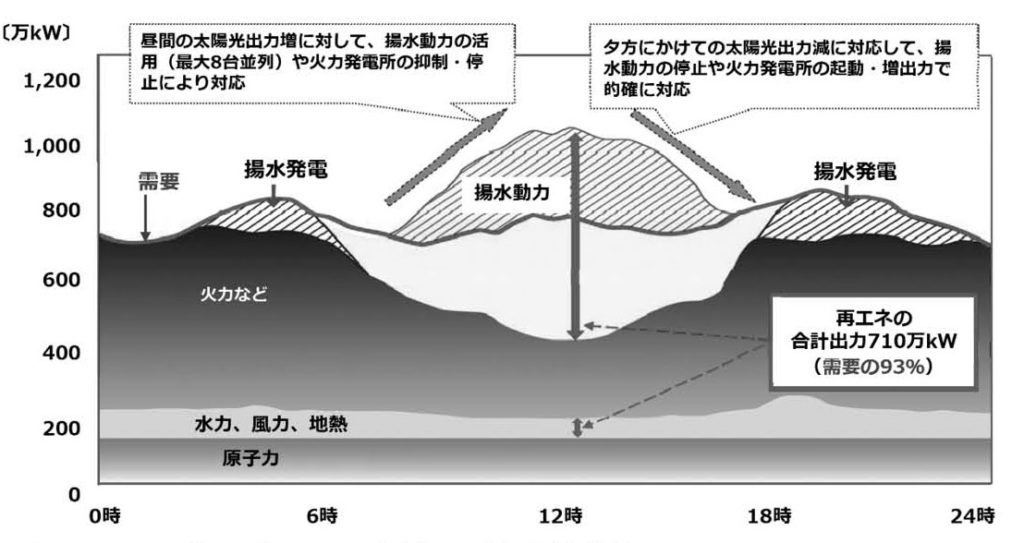

図16.2018年5月3日の九州の電力需給実績 資源エネルギー庁HP「スペシャルコンテンツ」『再エネの発電量を抑える「出力制御」、より多くの再エネを導入するために』

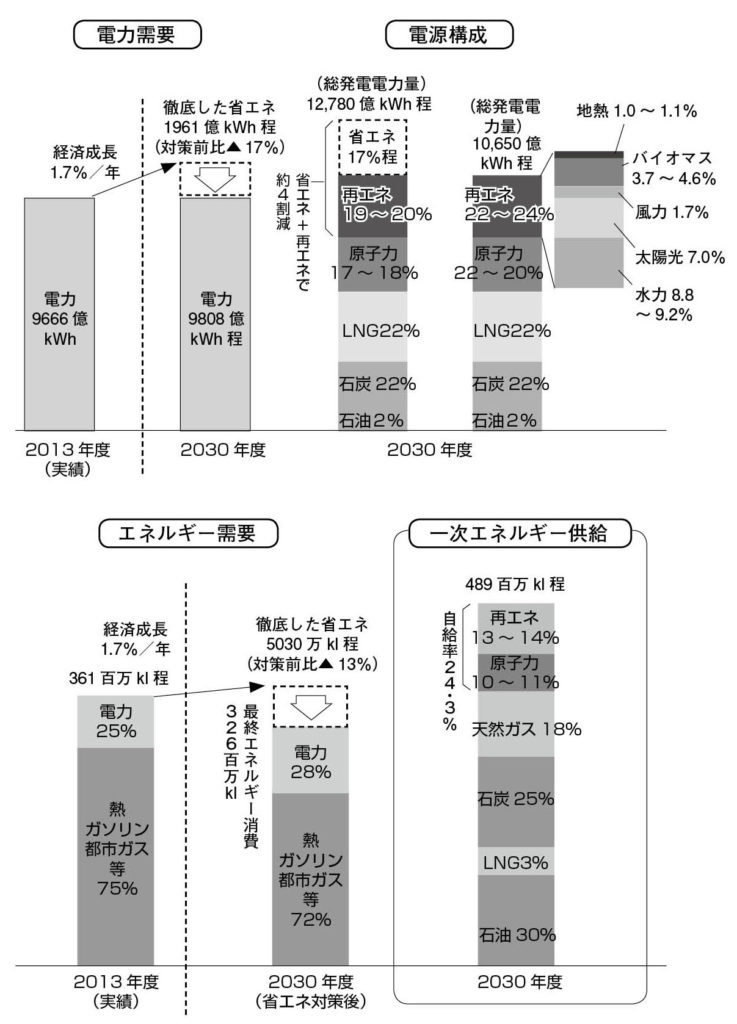

図17.2030年における一次エネルギー供給と電源構成 『長期エネルギー需給見通し』2015年7月16日公表

図18.三峡ダム

第9章:原子力

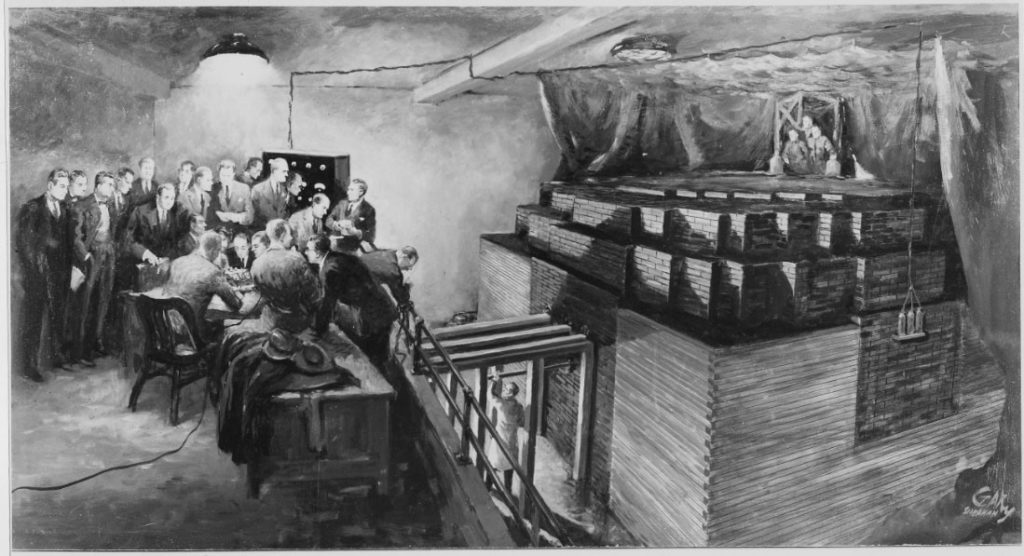

図1.最初の原子炉CP―1

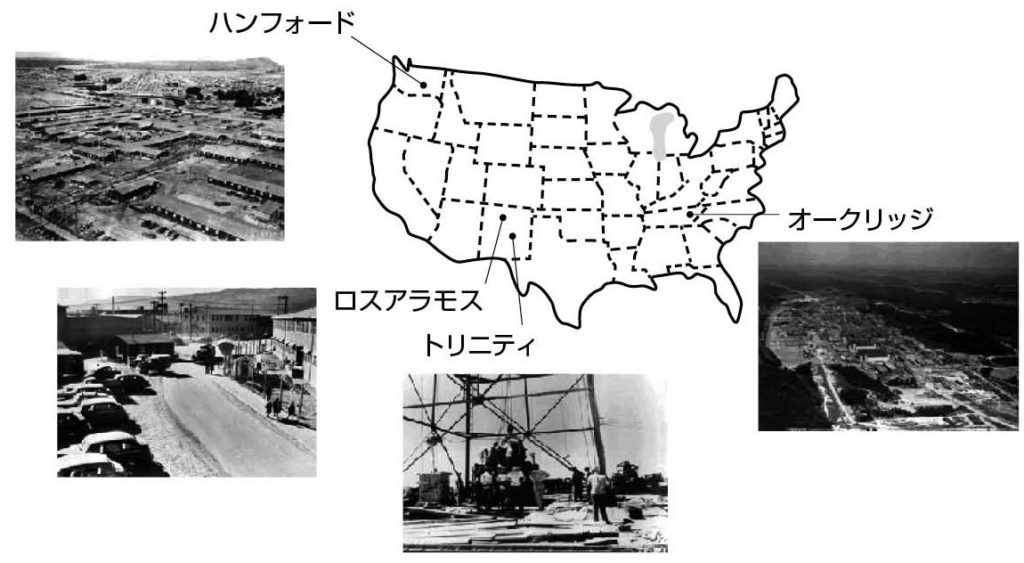

図2.マンハッタン計画のサイトマップ

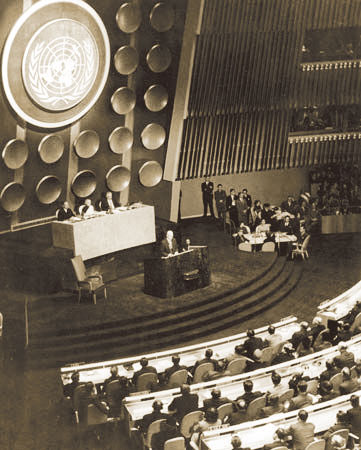

図3.国連におけるアイゼンハワー大統領「アトム・フォー・ピース」演説

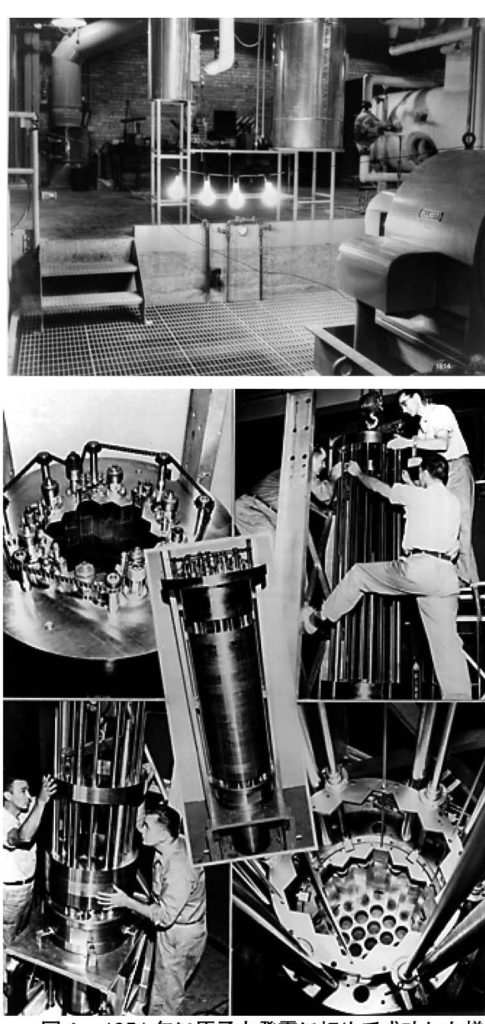

図4.1951年に原子力発電に初めて成功した様子。四個の電球が灯っている(上)EBR―1の炉心の建設(下)。

図5.コールダーホール1号機

図6.『原子炉竣工記念』切手(1957年9月18日発行) 写真提供:郵政博物館

図7.東海発電所 資料提供:日本原子力発電株式会社

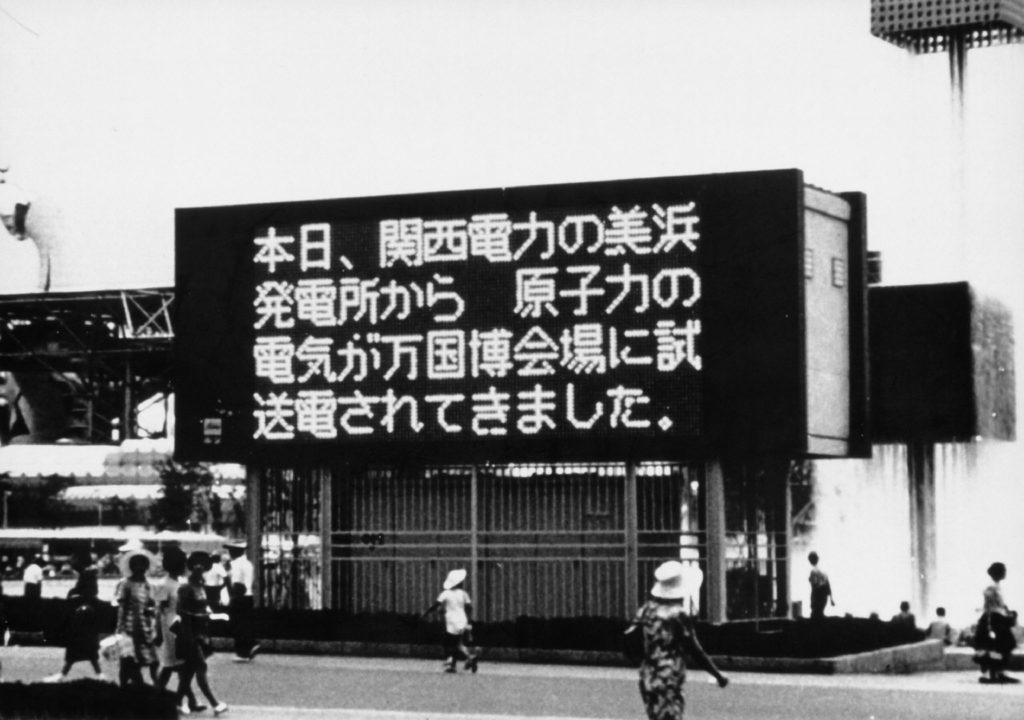

図8.万博会場電光掲示板に速報された原子力の電気 写真提供:関西電力株式会社

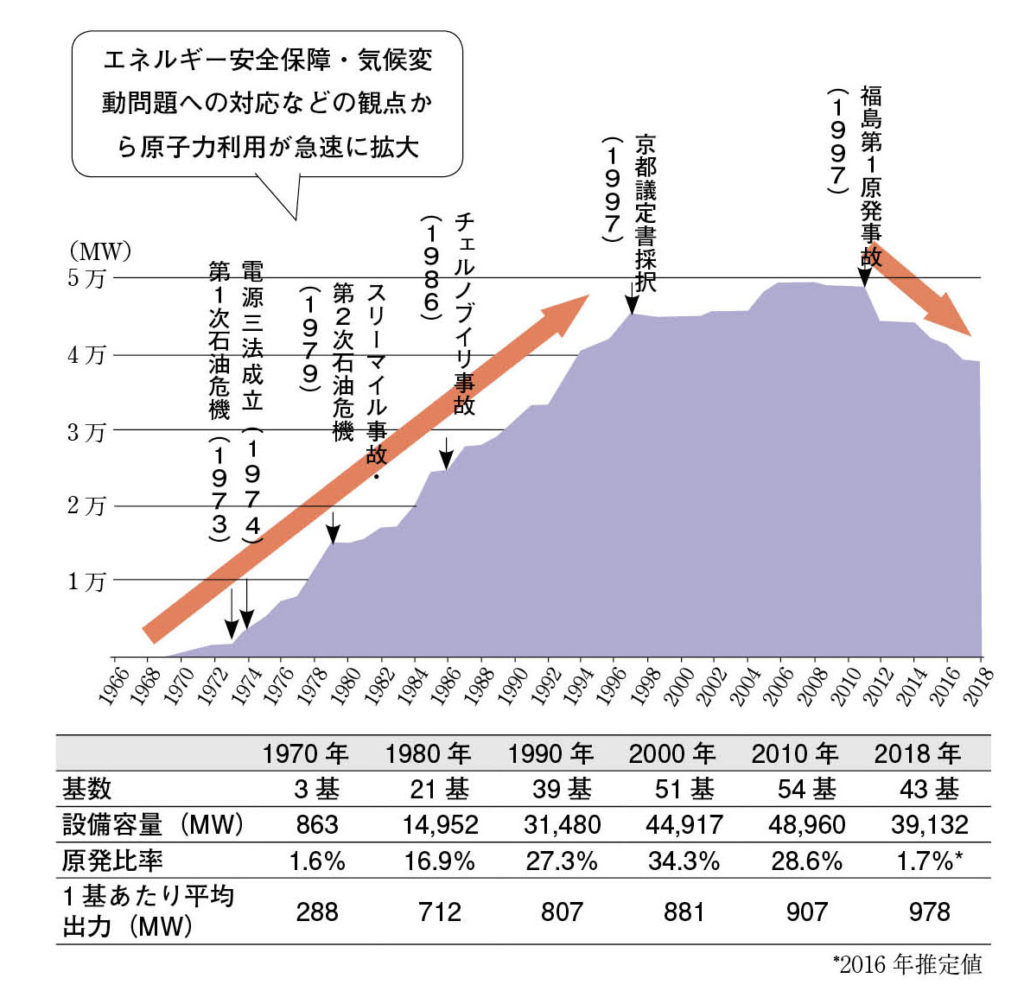

図9.日本の原子力利用状況の推移 資源エネルギー庁特集記事『原子力』第八回

図10.柏崎刈羽原子力発電所5~7号機 写真提供:東京電力ホールディングス株式会社

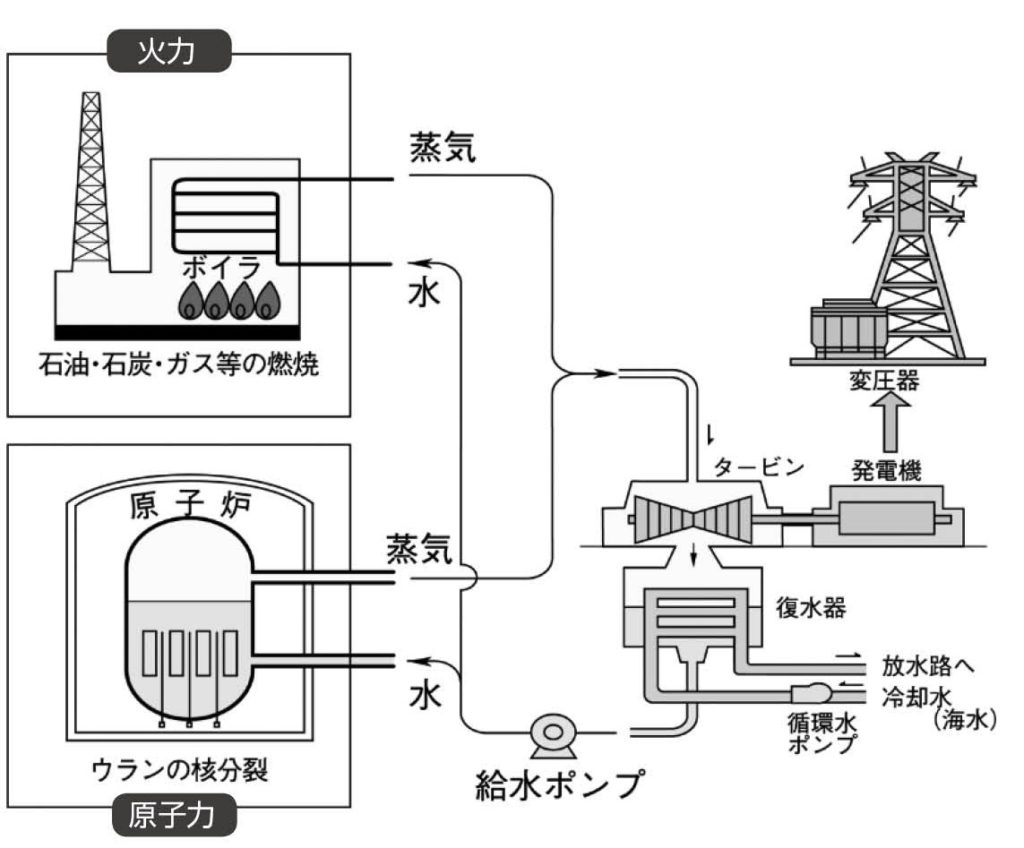

図11.火力発電と原子力発電の違い

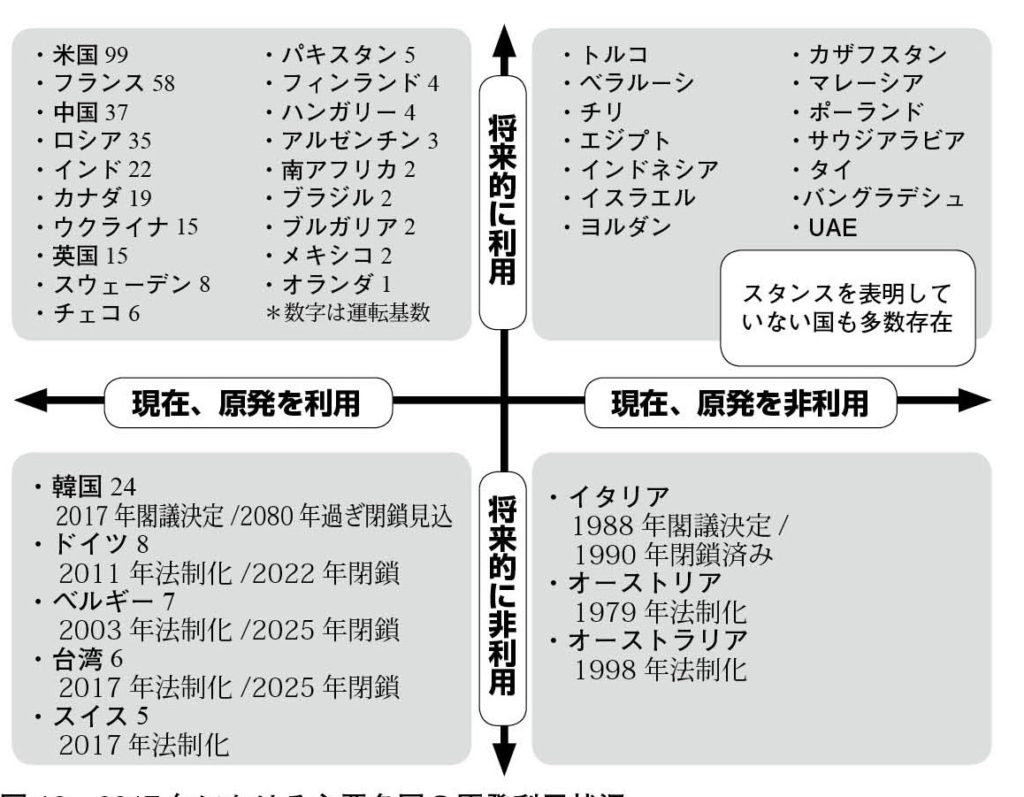

図12.2017年における主要各国の原発利用状況 資源エネルギー庁特集記事『原子力』第七回

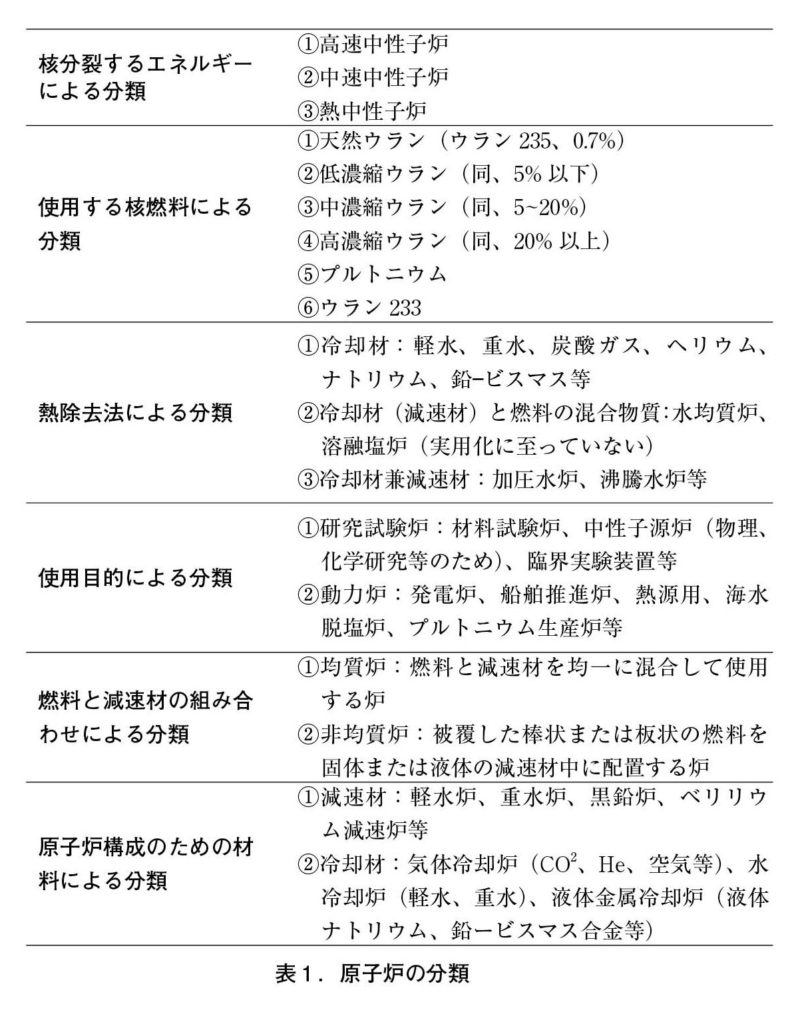

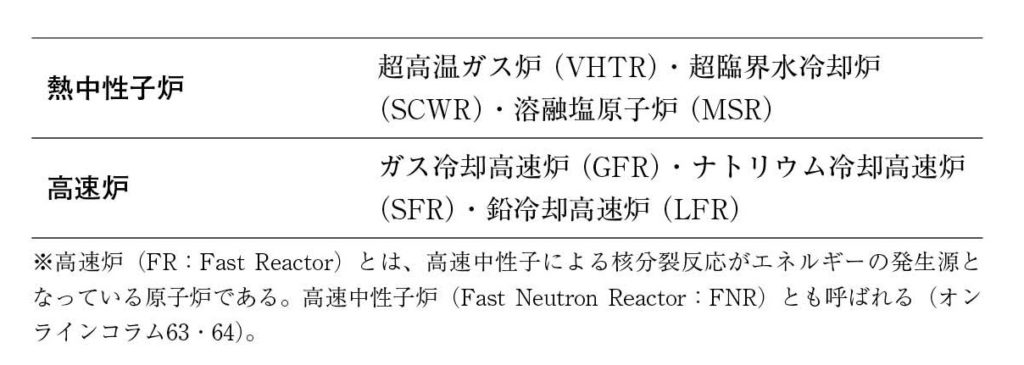

表1.原子炉の分類

表2.第4世代国際フォーラム(GIF)で検討中の六炉型

第10章:ソーラーエネルギー

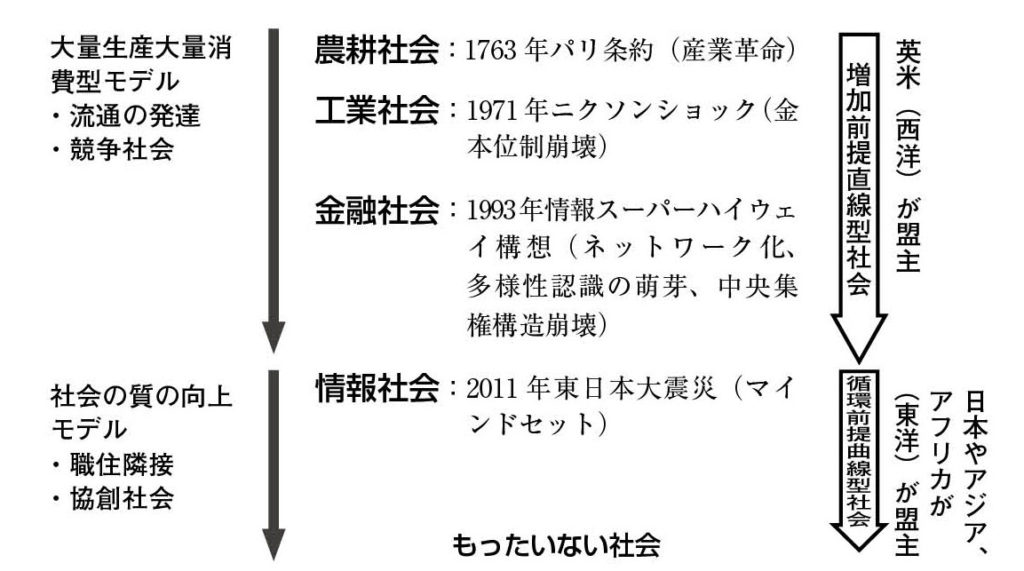

図1.日本(経済)社会の変遷

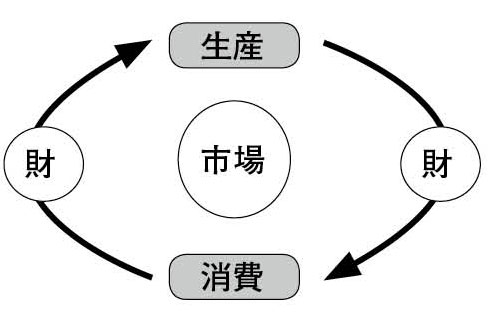

図2 経済の基本的概念

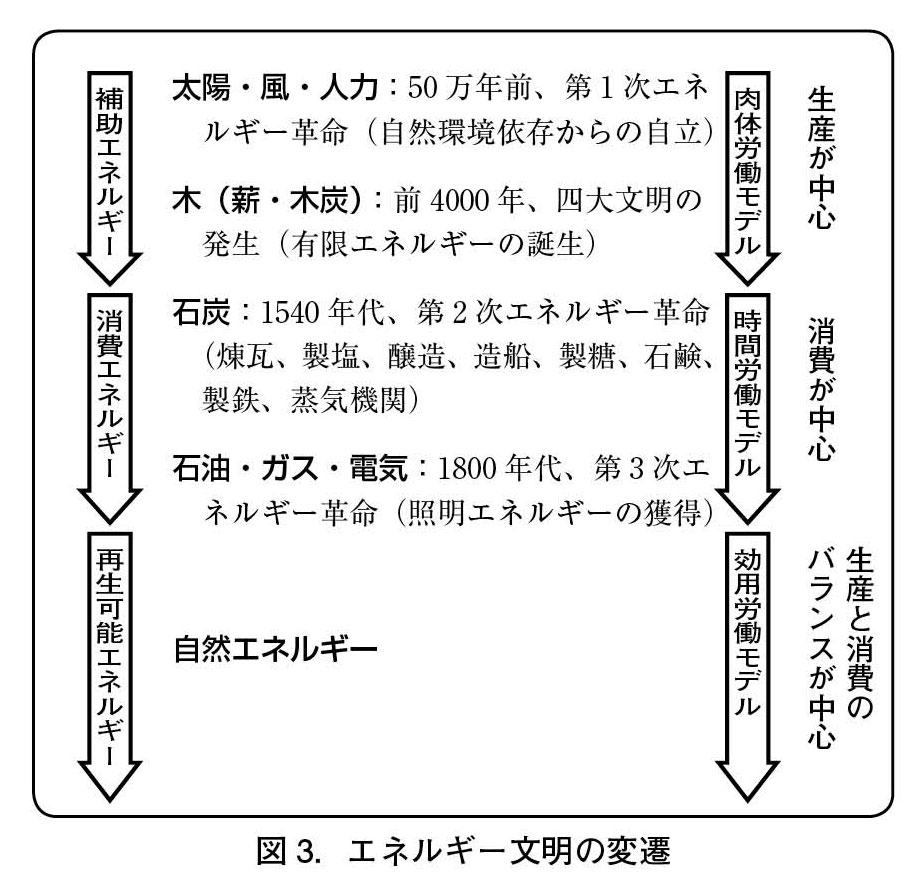

図3.エネルギー文明の変遷

図4.ユリウス・ロベルト・フォン・マイヤー

図5.100ドル札に絵が描かれているベンジャミン・フランクリン

図8.太陽光発電パネル

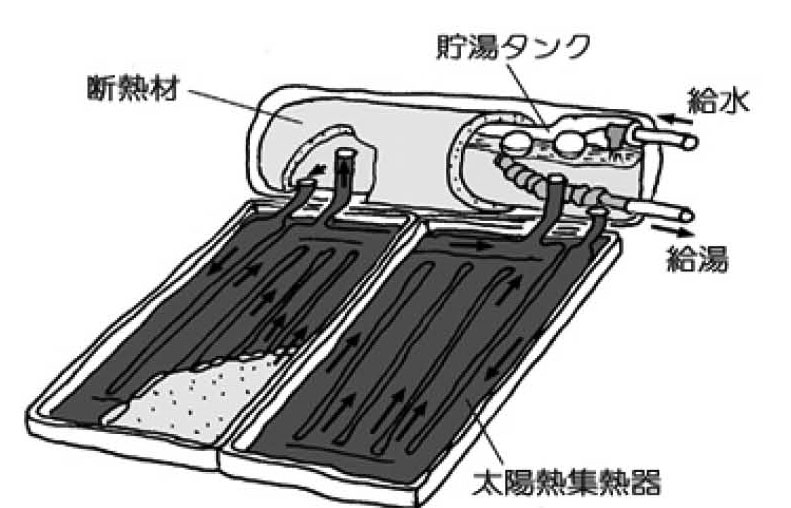

図9.太陽熱温水器(自然循環式) https://www.chiryuheater.jp/onsuiki.html

図10.ソーラークッカー 足利大学・中條研究室紹介ページより(https://www.www2.ashitech.ac.jp/mech/nakajo/2011act.htm)

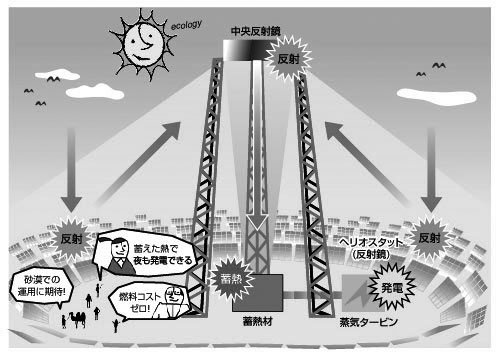

図11.太陽熱発電の仕組みータワートップ式 中小機構webサイトより(https://www.j-net21.smrj.go.jp/develop/techno/entry/2009121101.html)

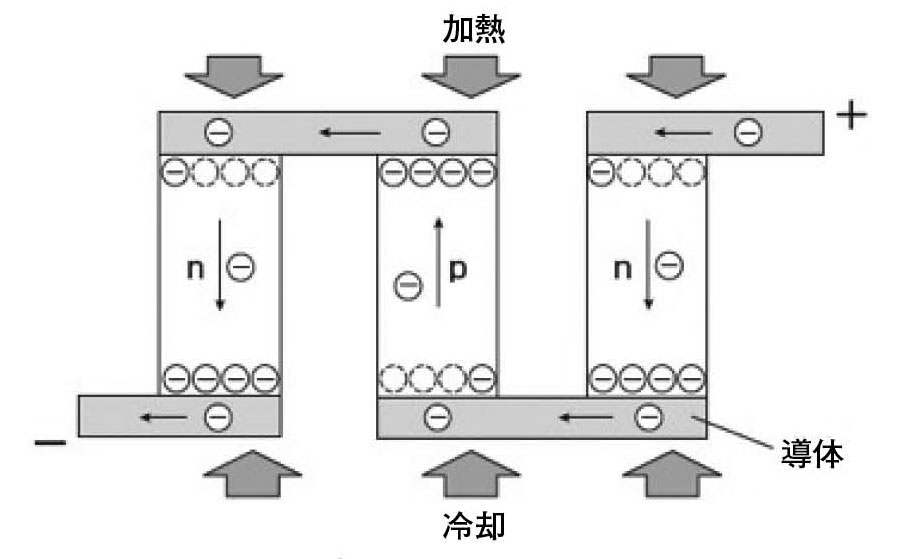

図12.ゼーベック素子 武藤佳恭他『温度差発電の仕組みと実証事例』電気計算(2012)より

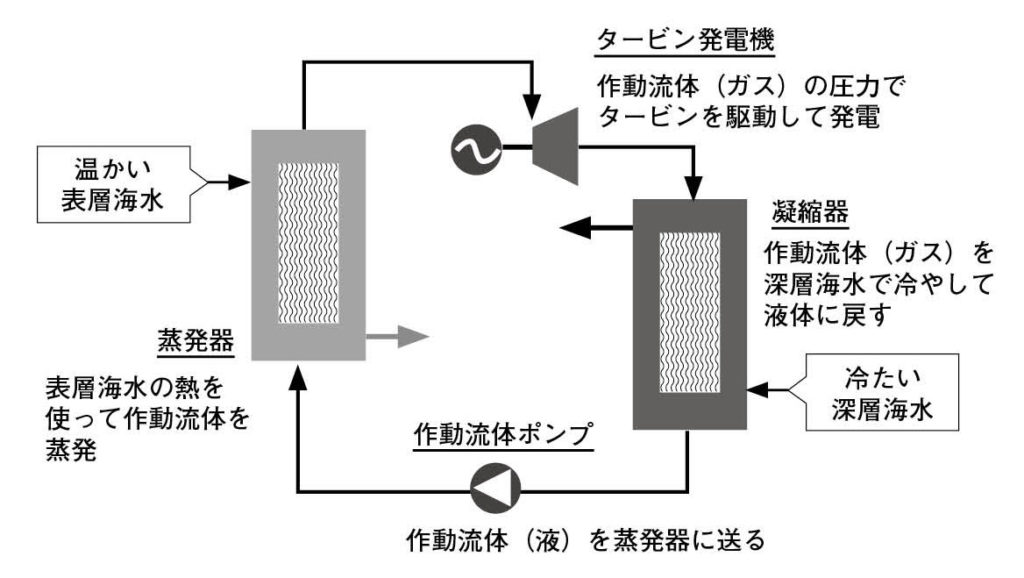

図13.海洋温度差発電の仕組み OTEC(https://www.otecokinawa.com/jp/OTEC/index.htm)をもとに作成

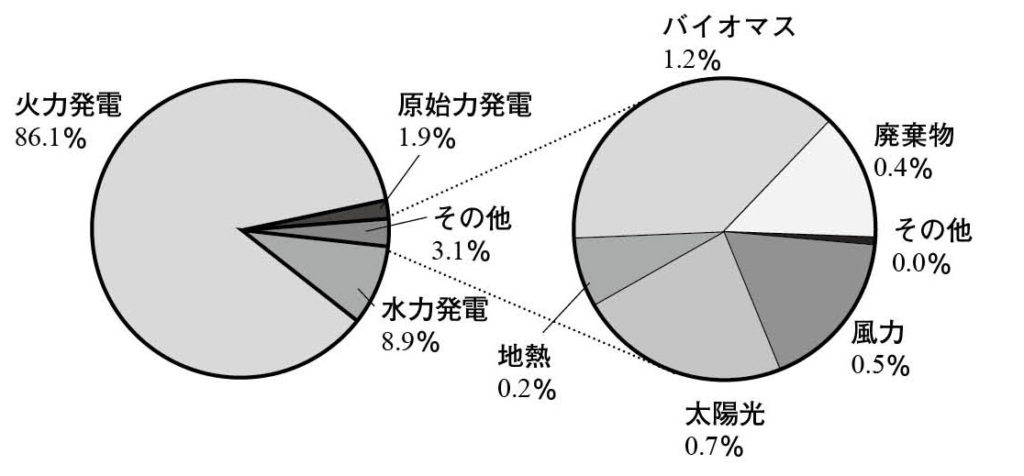

図14.日本のエネルギー・発電の供給量割合 経済産業省エネルギー庁「エネルギー白書2017」より

図15.2017年度発電実績 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」より

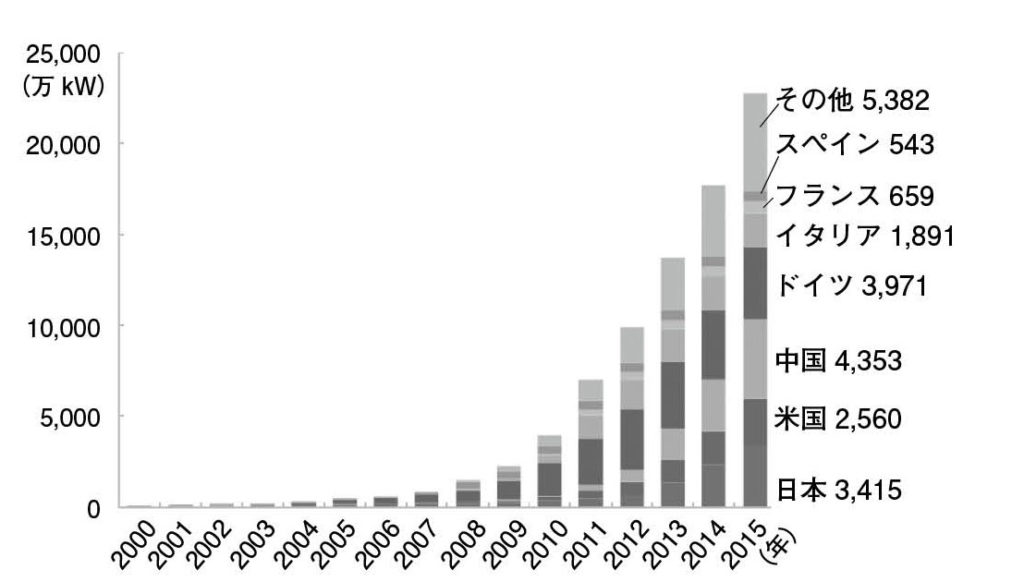

図16.世界の太陽光発電の導入状況(累積導入量の推移) 経済産業省資源エネルギー庁「平成28年度エネルギーに関する年次報告」より

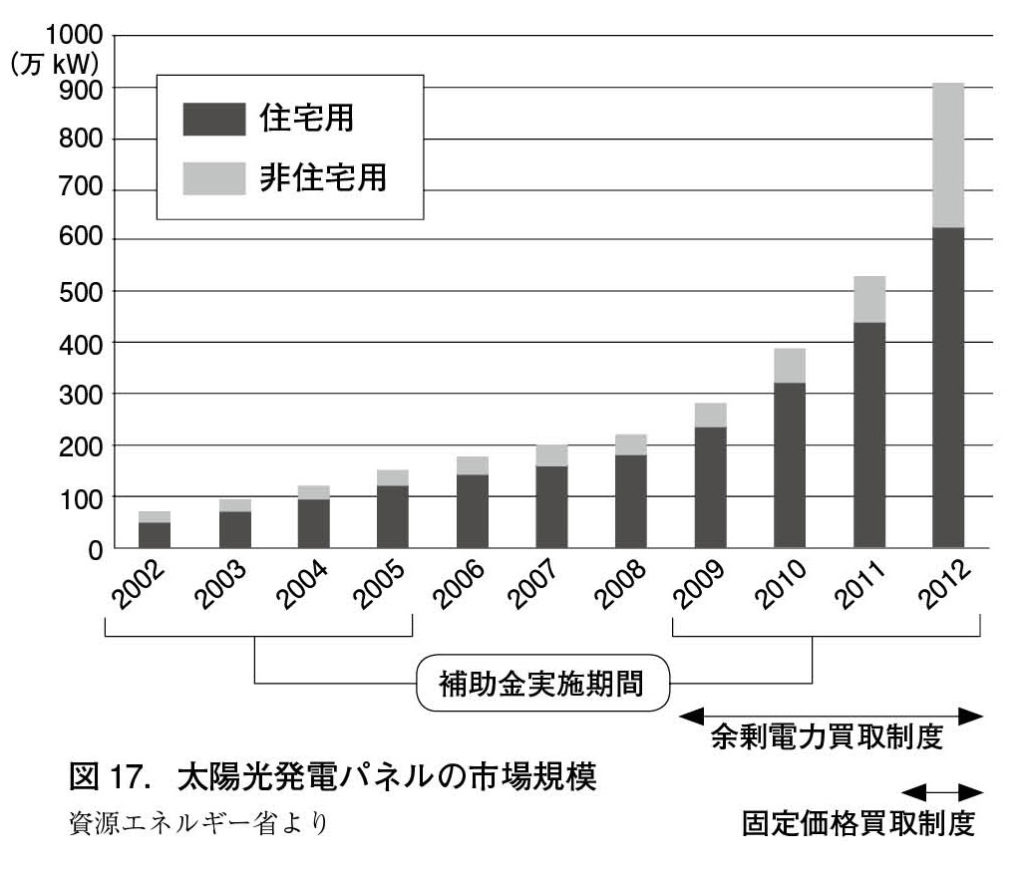

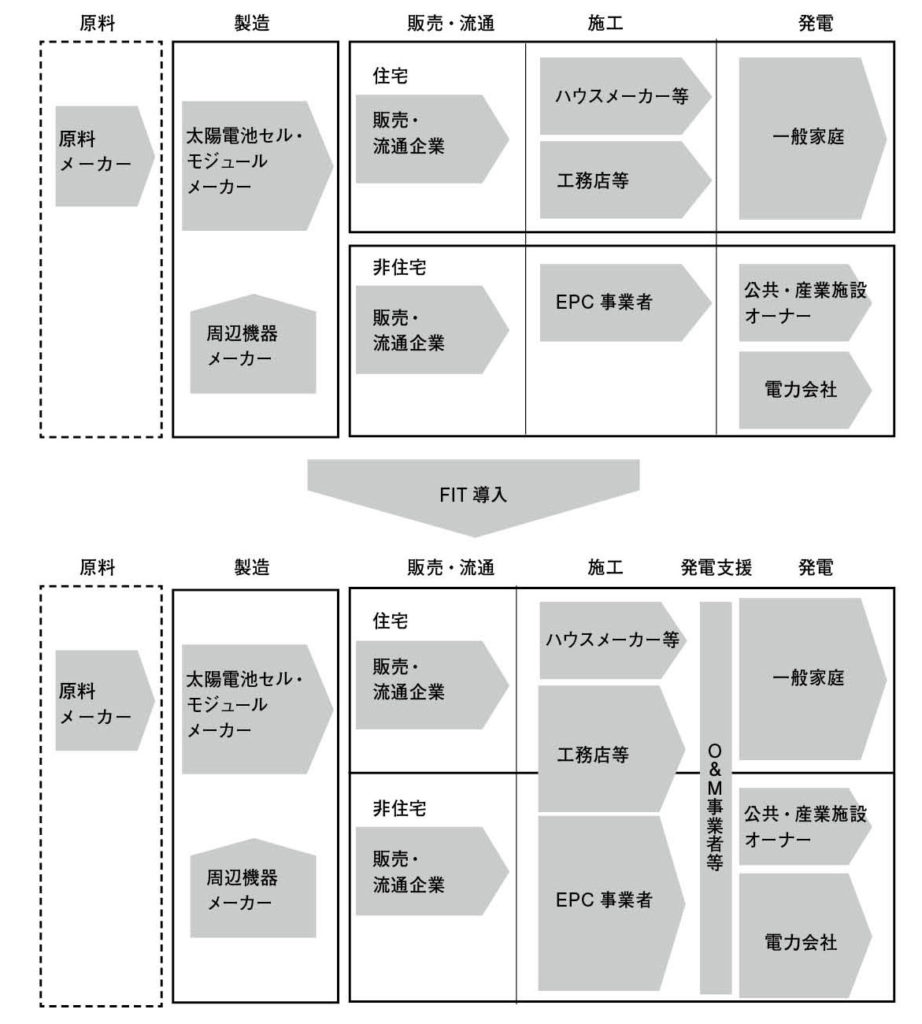

図17.太陽光発電パネルの市場規模 資源エネルギー省より

図18.太陽光発電市場におけるバリューチェーンの変化 NEDO成果報告書「太陽光発電における産業構造等に関する分析」(2014年2月)

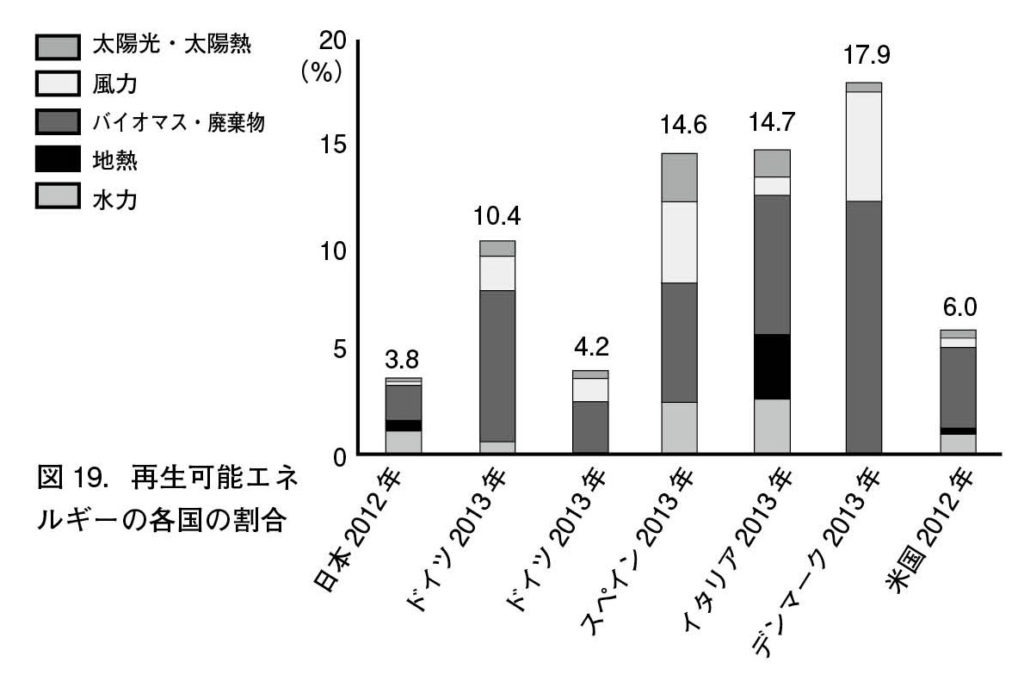

図19.再生可能エネルギーの各国の割合

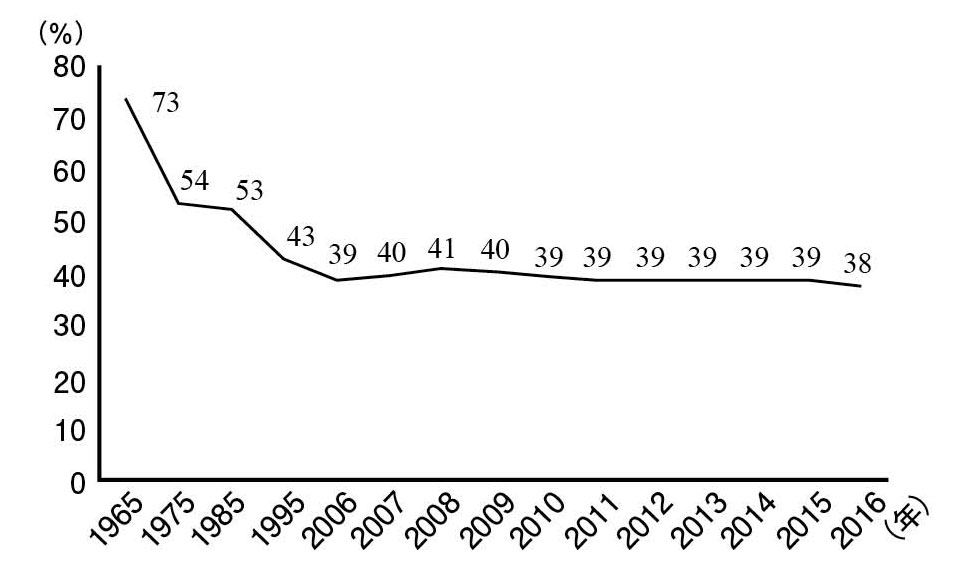

図20.供給熱量ベースの総合食料自給率の推移 農林水産省「平成28年度食料自給率」より

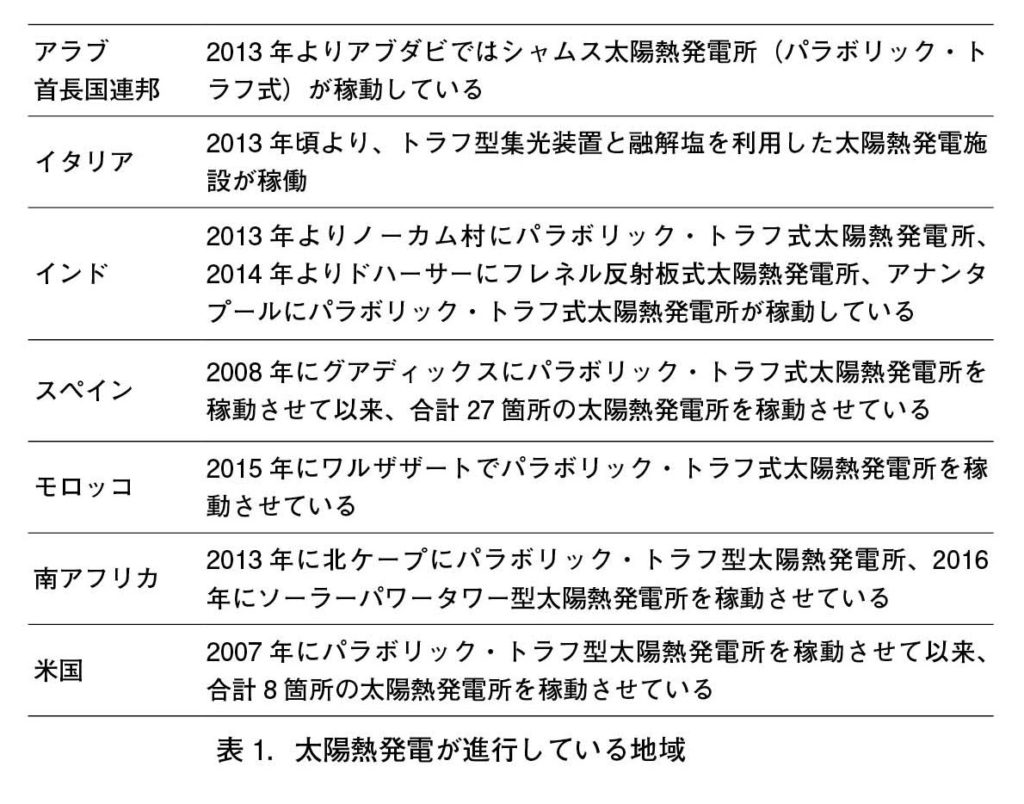

表1.太陽熱発電が進行している地域

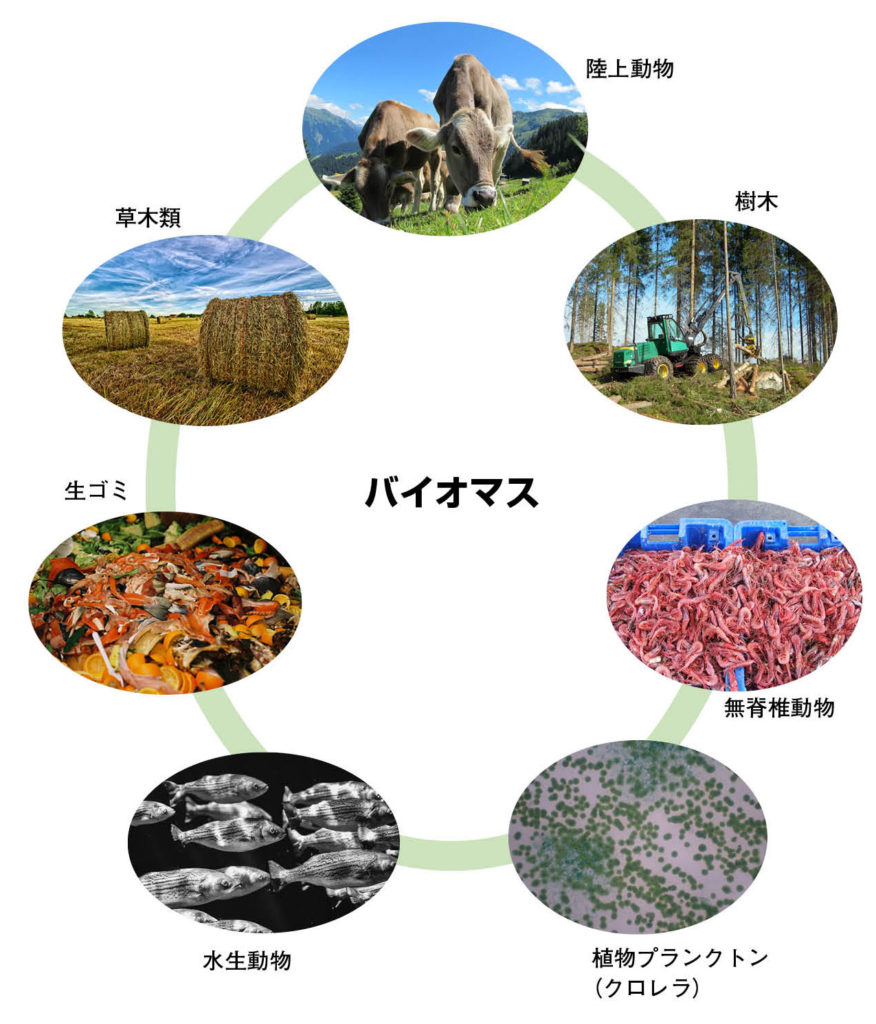

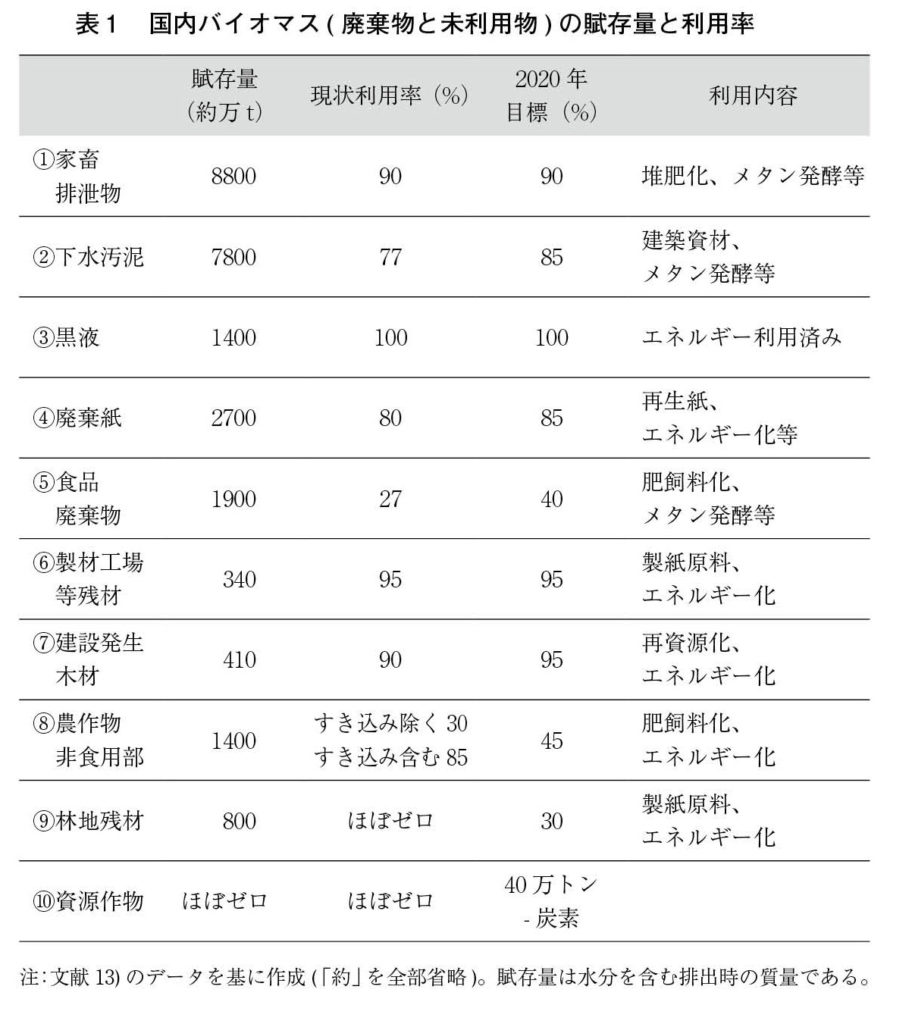

第11章:バイオマスエネルギー

第12章:地熱エネルギー

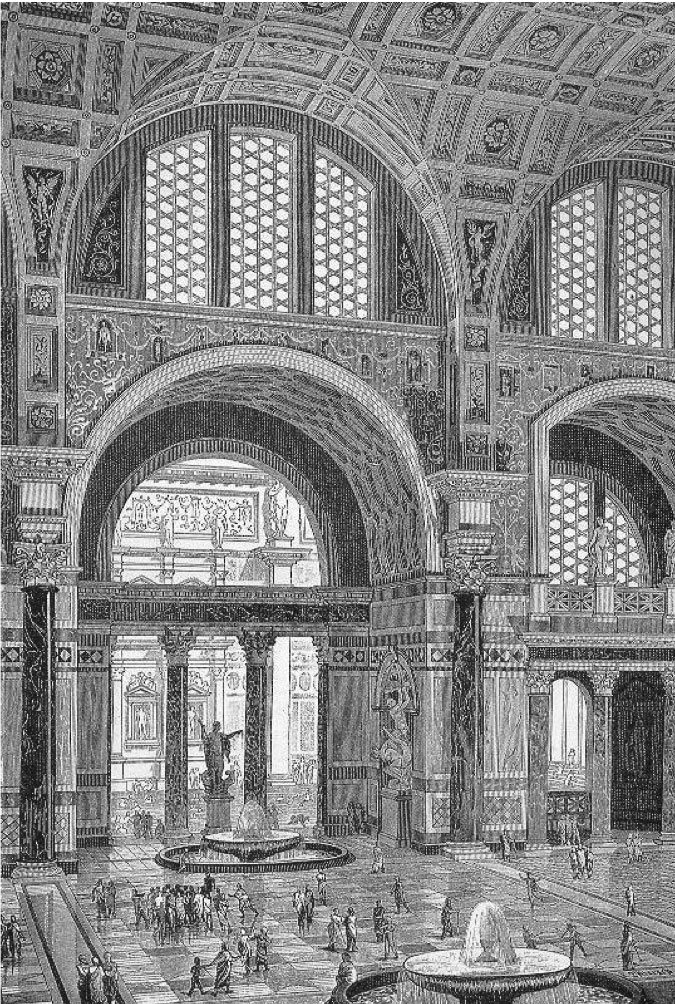

図1.カラカラ浴場

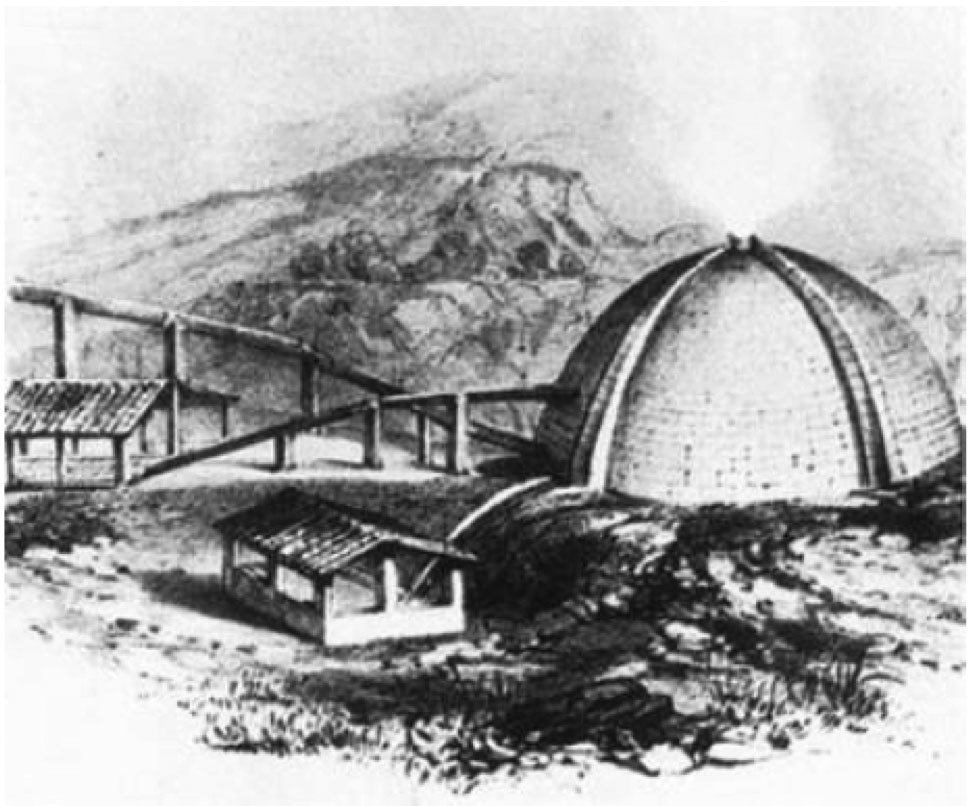

図2.ホウ酸を生産していた「地熱ドーム」 地熱徴候のある場所を覆って地熱蒸気を集め、ボイラーを加熱した。ボイラーではホウ酸を含んだ地熱水の水分を蒸発させ、ホウ素を取り出した。 『地熱エネルギー入門 第2版』より

図3.ピエロ・ジノリ・コンティによる地熱発電実験 『地熱エネルギー入門 第2版』より

図4.ラルデレロ地熱発電所 Geothermal Power Plants, Fourth Editionより

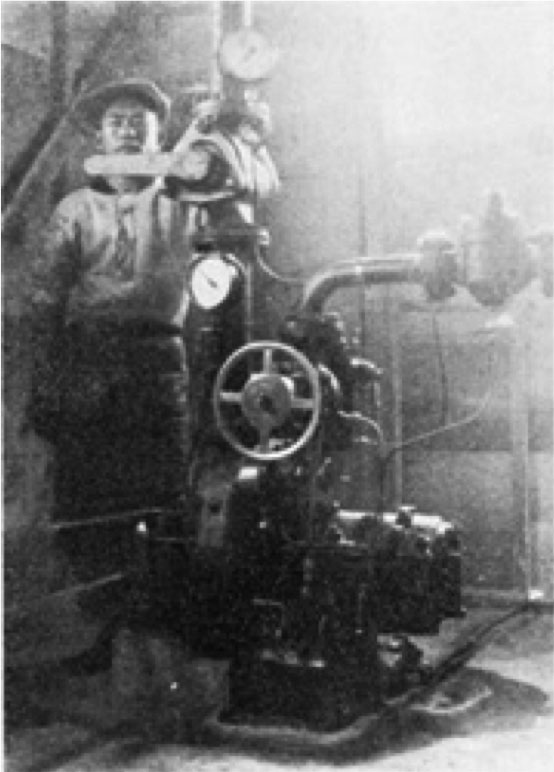

図5.日本で初めて行なわれた発電実験 地熱利用第1発電所内におけるタービン、ストレーナーおよび排気管(大正14年12月28日撮影) JOGMECのホームページより(https://www.geothermal.jogmec.go.jp/information/history/history.html)

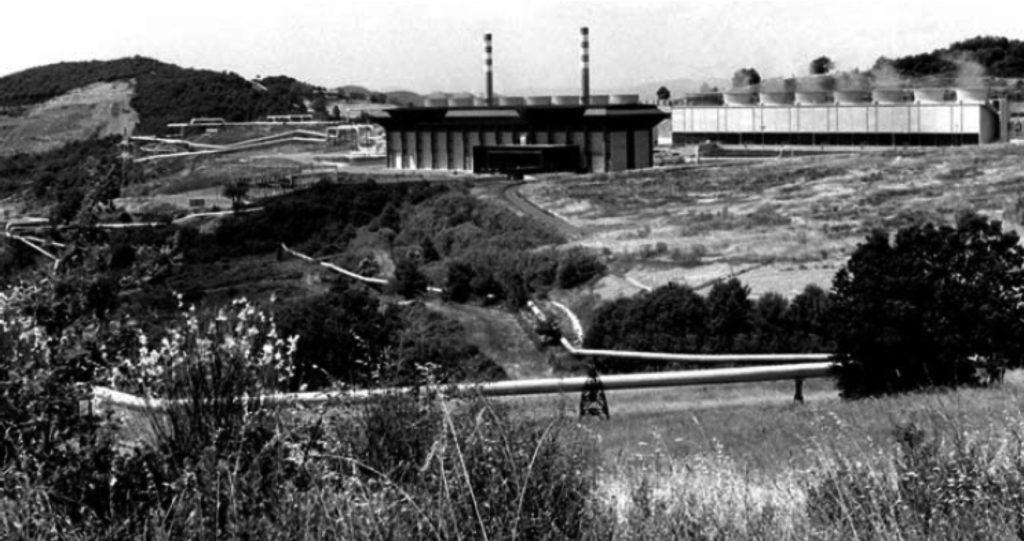

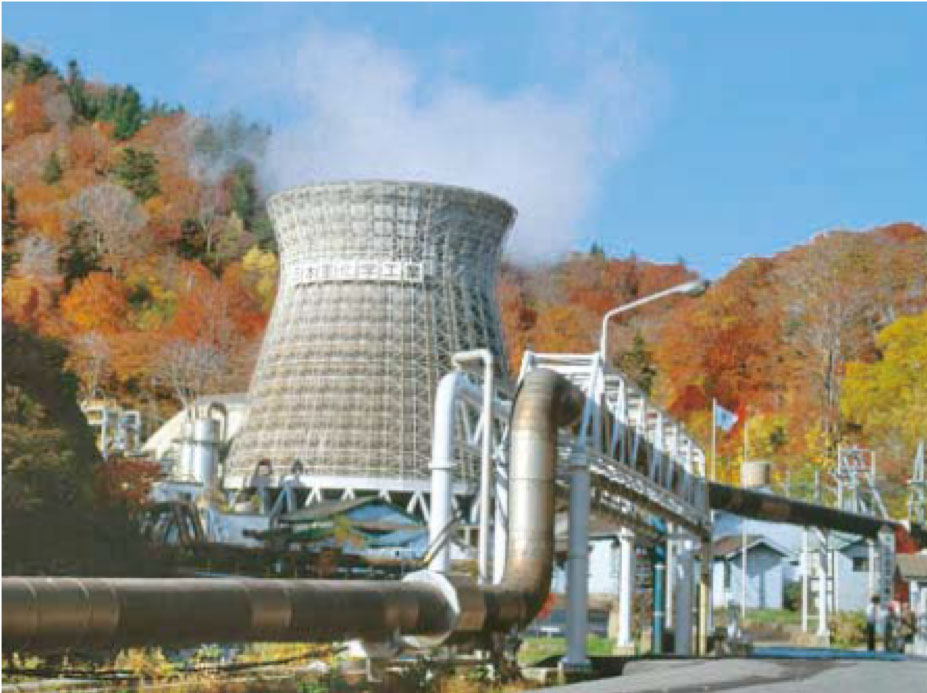

図6.松川地熱発電所 JOGMECパンフレットより(https://www.geothermal.jogmec.go.jp/report/file/jogmec_geothermal.pdf)

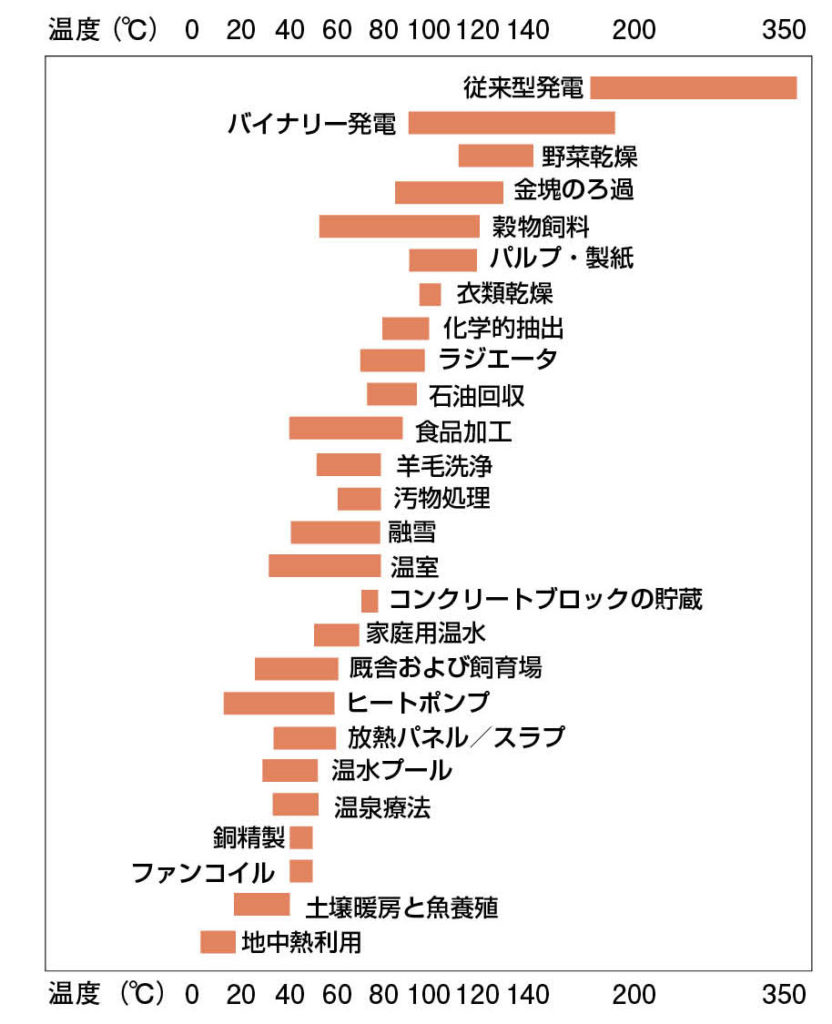

図7.温度別の地熱流体利用方法 「地熱エネルギーハンドブック」より

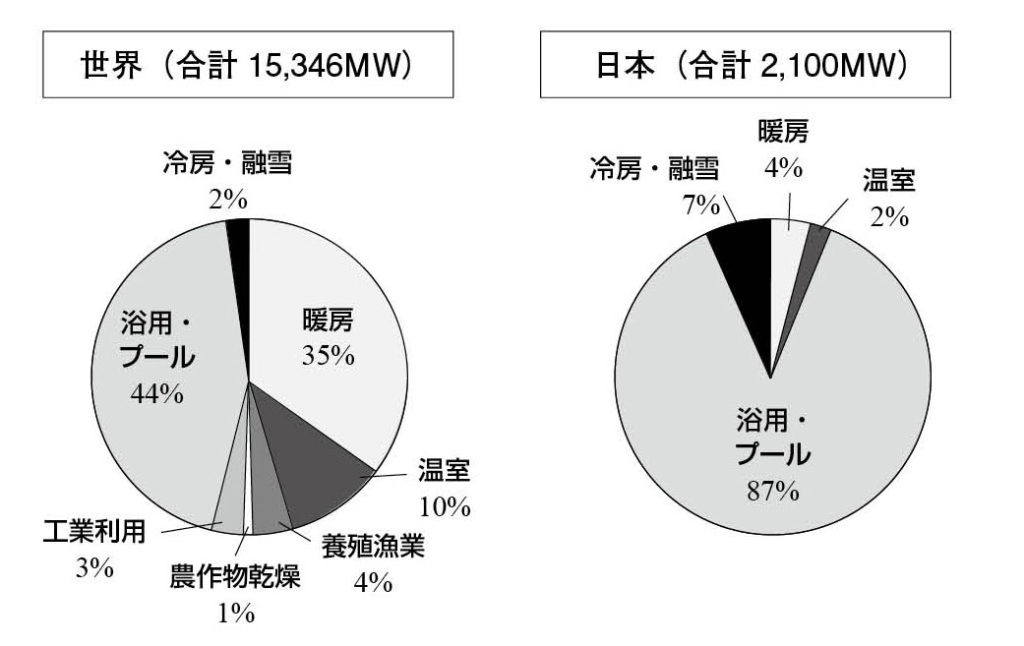

図8.世界と日本の直接利用に用いる地熱設備容量の割合(2010年) 本図では、地中熱利用ヒートポンプ(数十m程度の地下浅部に賦存する比較的低温の熱を利用して冷暖房などに用いるシステム)の容量は除いている。 「地熱エネルギーハンドブック」より

図9.ブルーラグーンとスヴァルスエインギ地熱発電所 https://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceland_-_Blue_Lagoon_09_(6571266721).jpg

図10.地熱の3要素

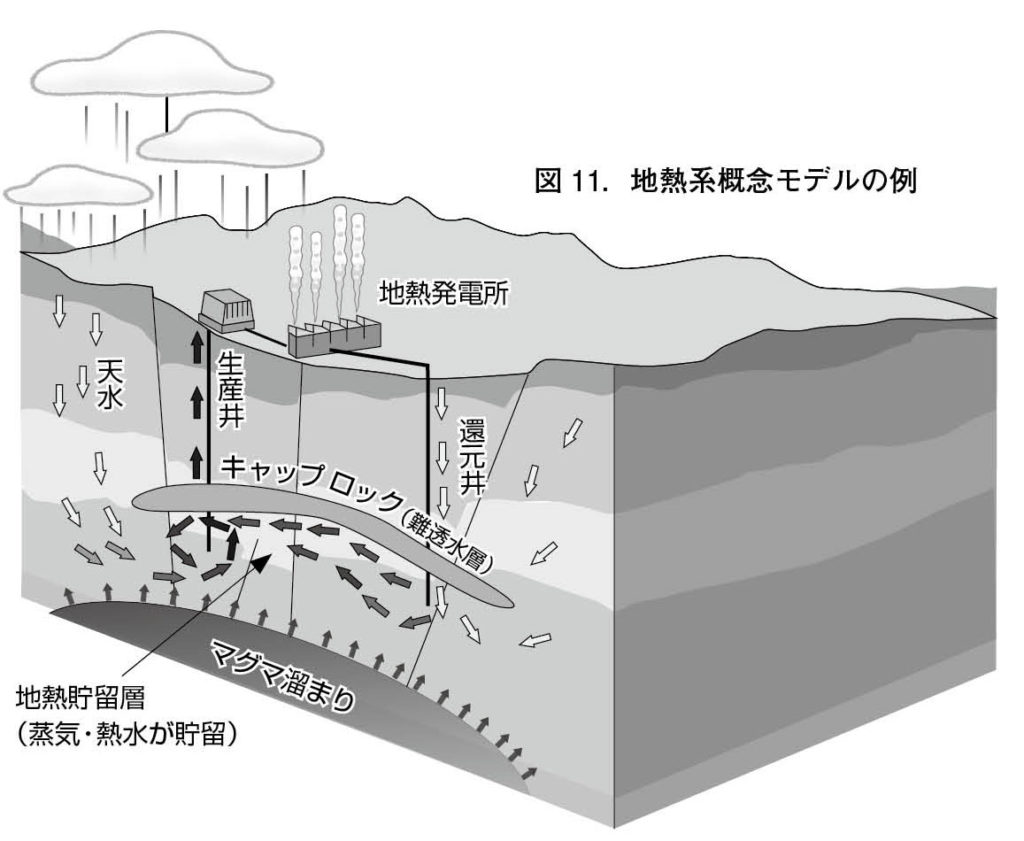

図11.地熱系概念モデルの例

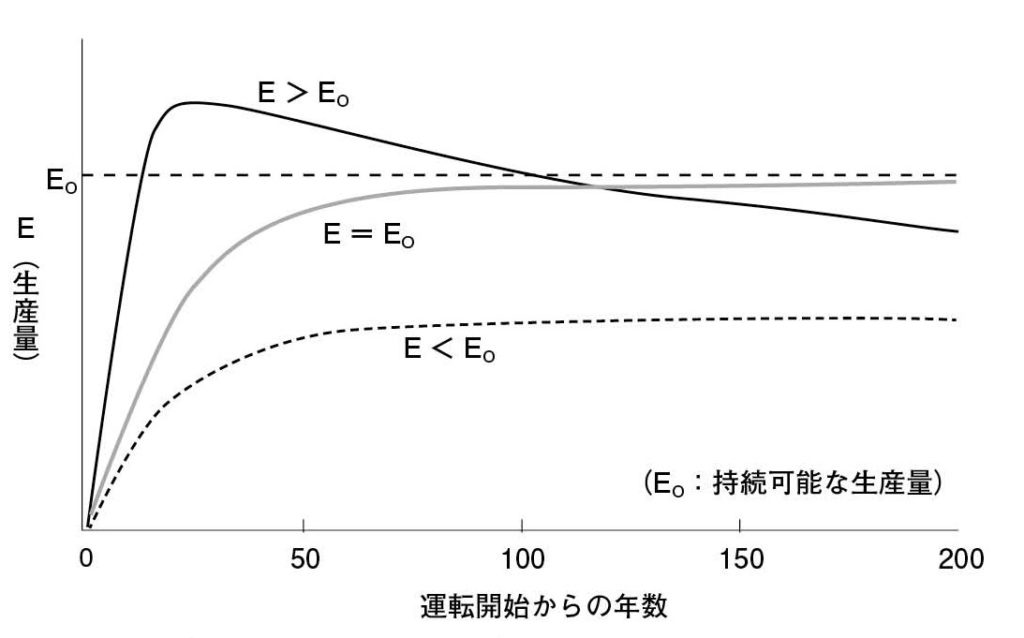

図12.持続可能な地熱発電の考え方 Axelsson et al.(2004)から引用

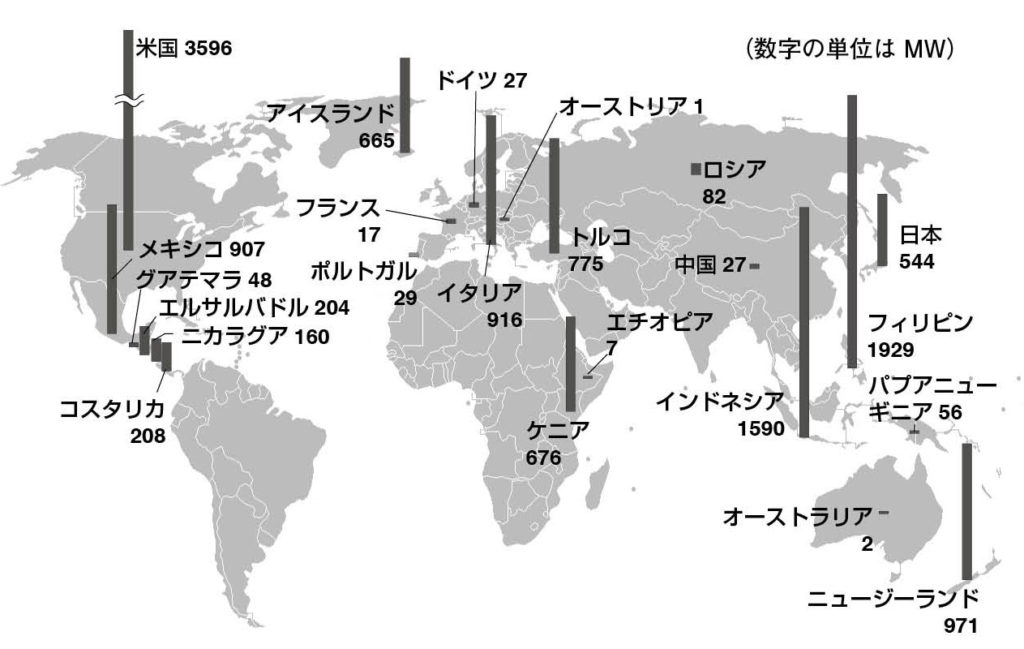

図13.世界各国における地熱発電設備容量 2016年現在における設備容量。BP Statistical Review of World Energy June 2017から引用

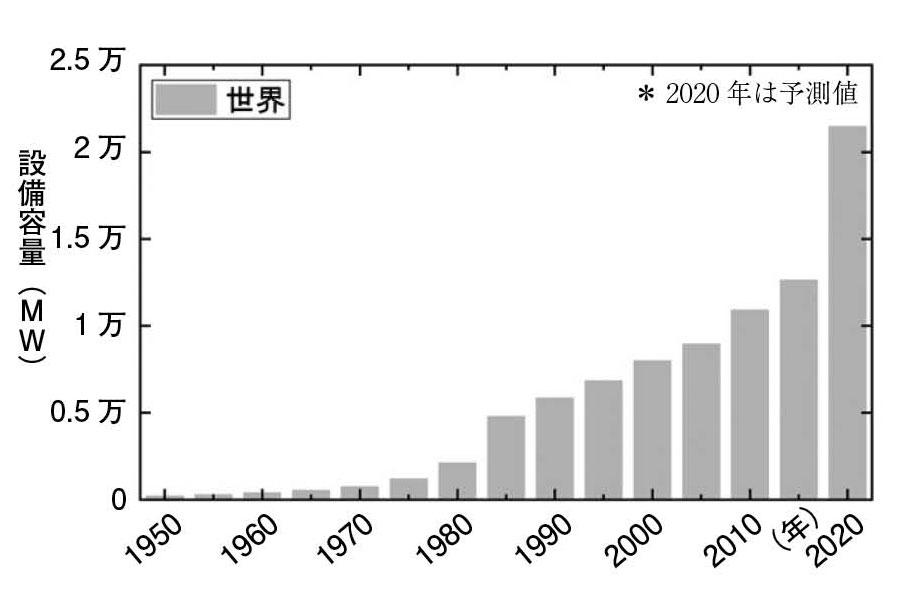

図14.世界における地熱発電設備容量の推移 Bertani(2016)から引用

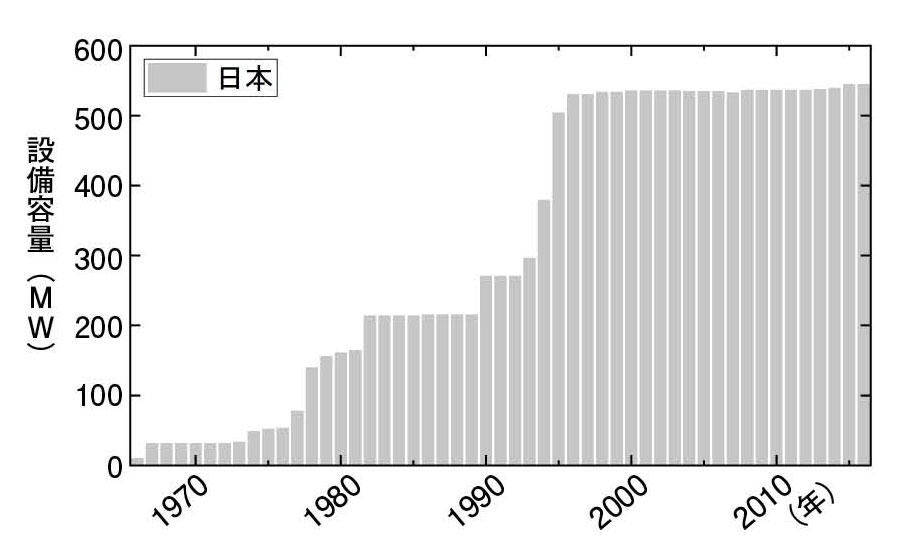

図15.日本における地熱発電設備容量の推移 『地熱発電の現状と動向』2016年から引用

第12章:地熱エネルギー

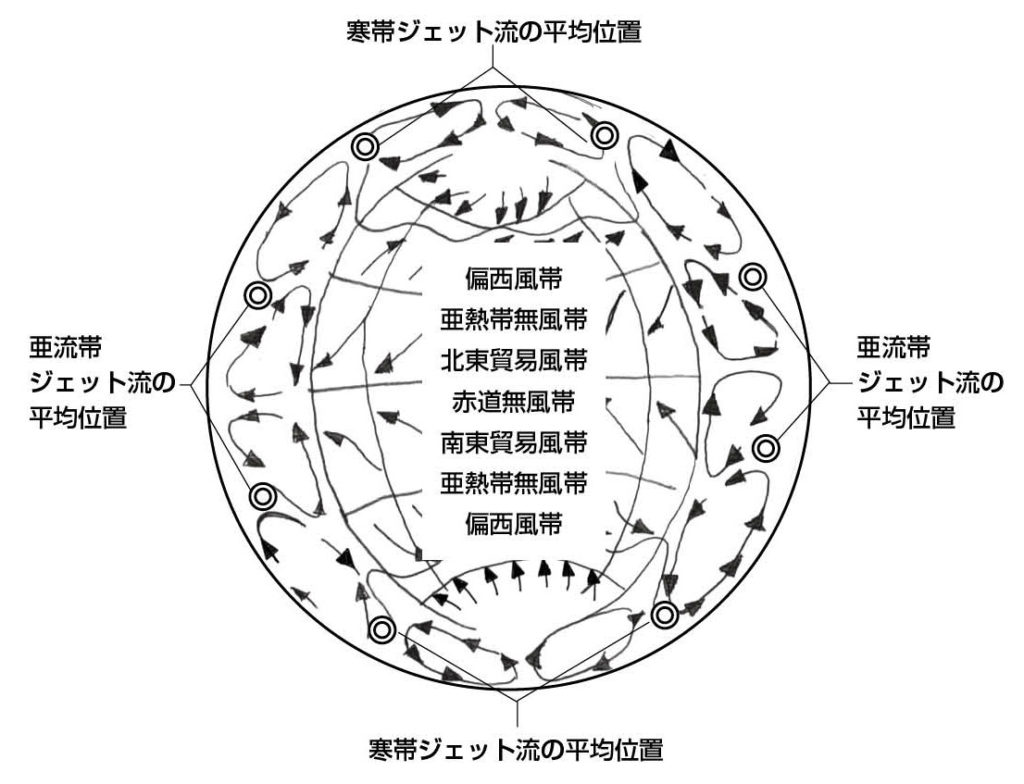

図1.地球周りの風

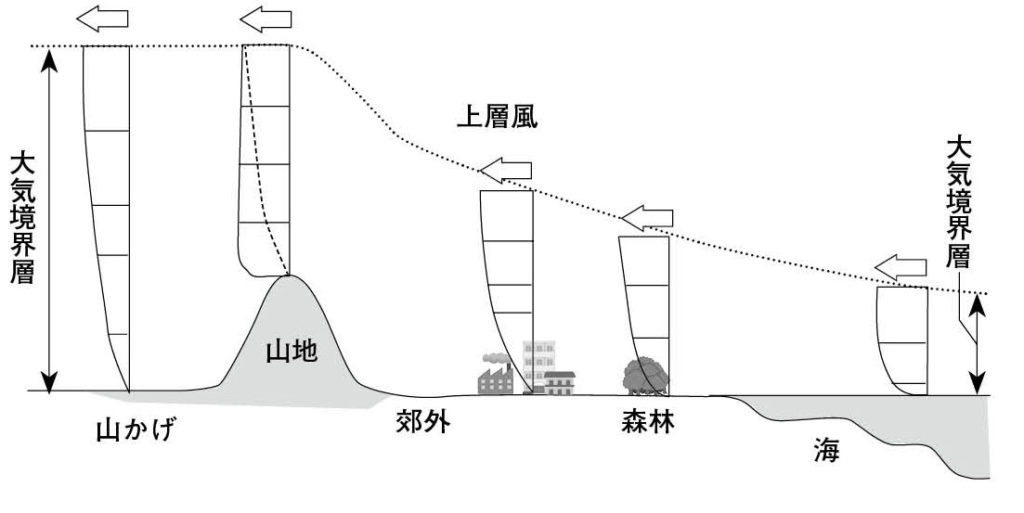

図2.地球表面上の風景と大気境界層内の風速分布

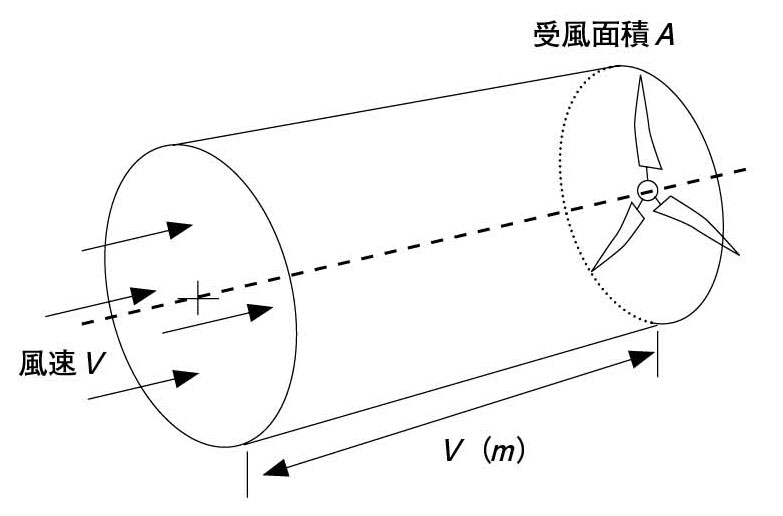

図3.風の流れと流管

図4.最近の発電用大型風車と各部名称(典型的な陸用2MW級風車) JWPA上田悦紀氏のご厚意による

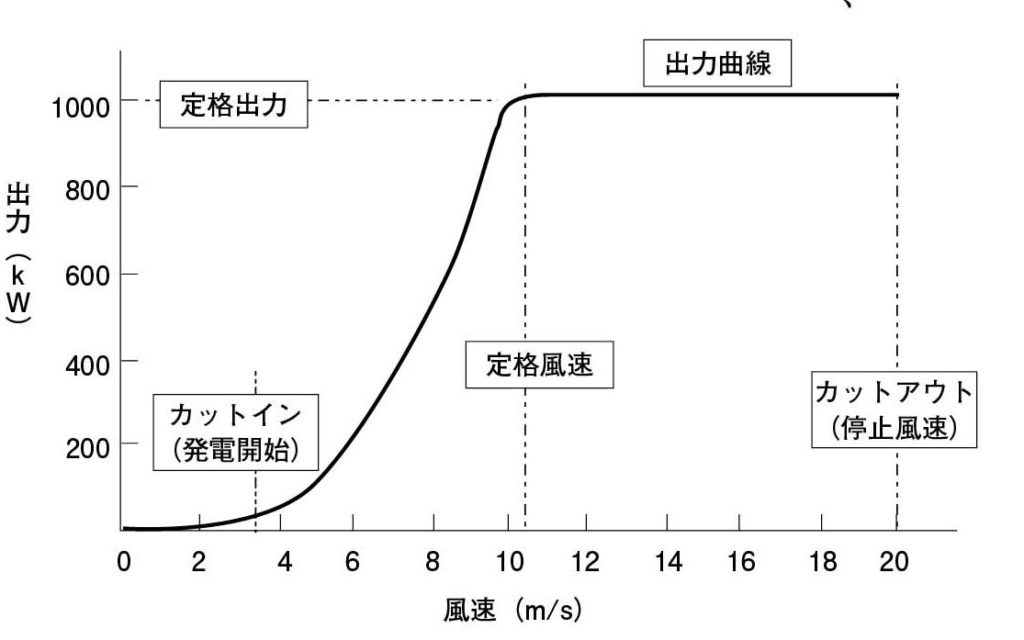

図5.風速と出力の関係(出力曲線)

図6.ヨーロッパ各地に残る観光用古典風車

図7.英国の垂直軸風車の発電装置

図8.ジェームス・ブライス

図9.米国の多翼風車

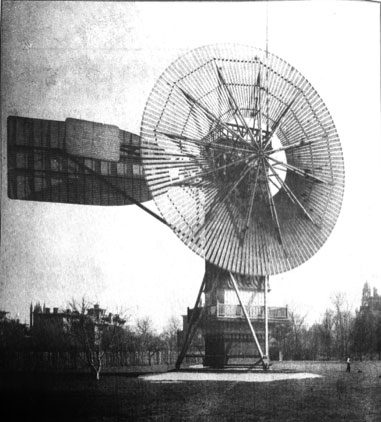

図10.チャールズ F. ブラシュ

図11.地方電気技術者の最初のクラスの参加者(1904年)。2列目左端の着帽した人物がラクール、最後列の右から3人目が若い時のヨハン・ユール。

図12.アスコ―国民高等学校で教鞭に立つP・ラクール(上)と後に活躍した頃のヨハン・ユール

図13.ラクールの最初の実験用・4枚羽根風車(ウィンドミル)

図14.米国のジェイコブス風車

図15.ゲサー風力タービン

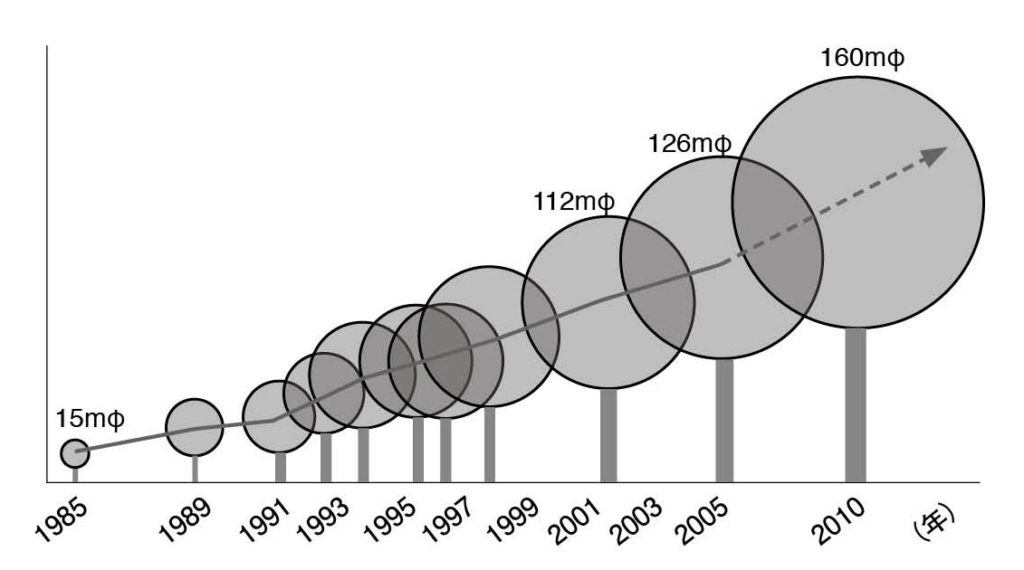

図16.風車の定格出力およびロータ直径の変遷

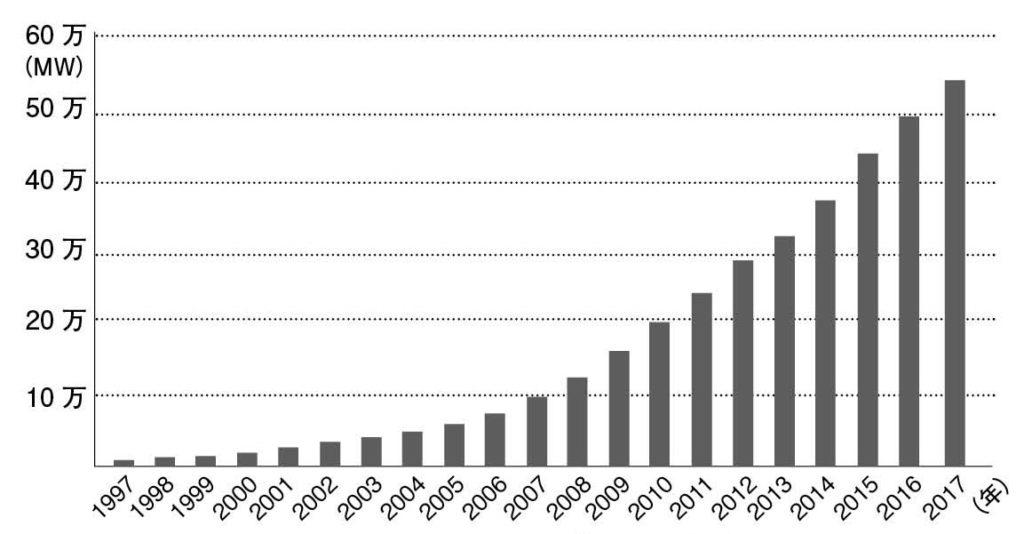

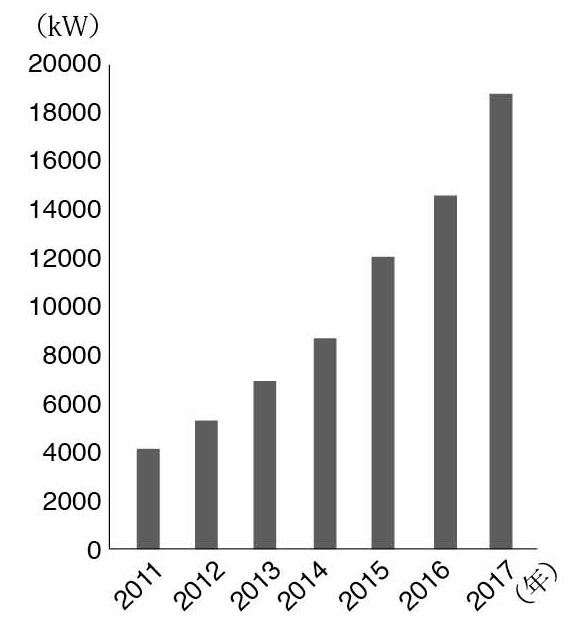

図17.世界の風力発電導入量の推移

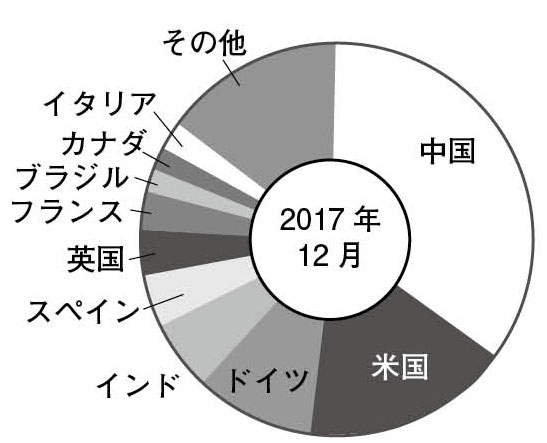

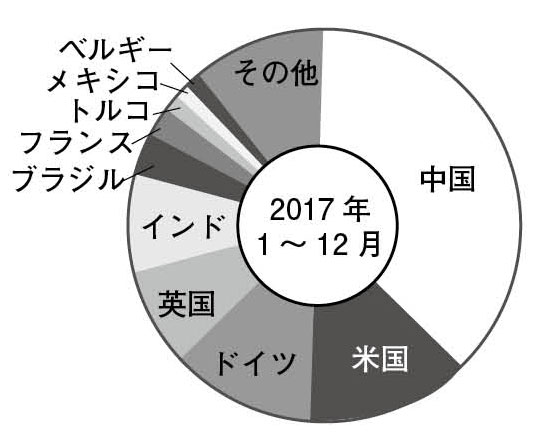

図18.世界の累積導入量

図19.世界の新規導入量

図20.着底式洋上風力発電 (NEDO洋上風力発電実証試験、銚子沖)

図21.世界の洋上風力発電の推移

図22.福島沖プロジェクト7MW風車「ふくしま新風」 (浮体式では世界最大)