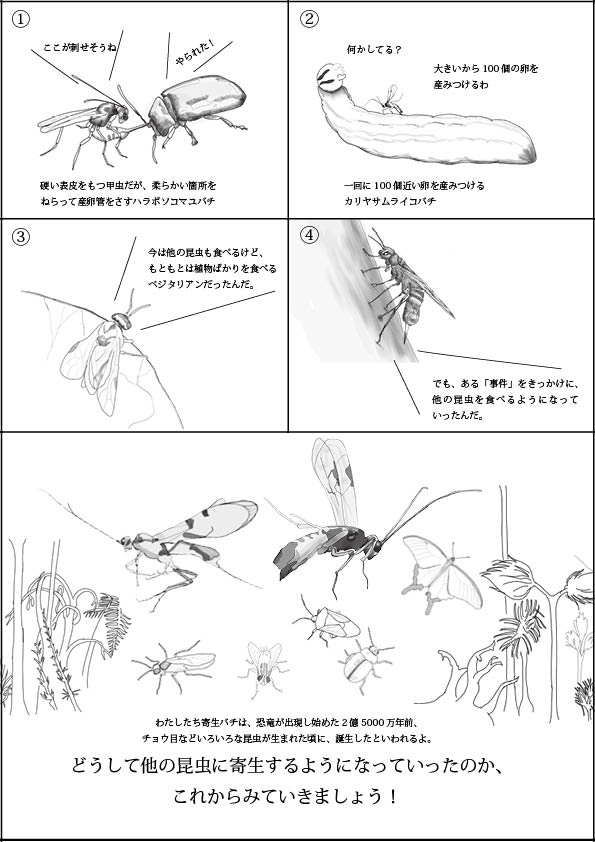

寄生する相手の体のサイズが大きければ多く、小さければ少ない数の卵を、寄生相手に産みつけるカリヤサムライコバチ。

多い時は100近い数の卵を寄生相手の幼虫に産みつけます。

相手の体内で生まれた幼虫たちは、いっせいに寄生相手の体液を飲んで、体内から外に脱出します。

クモに寄生するクモヒメバチは、寄主であるクモに飛びかかり、毒針から麻酔液を注入して、クモを動けなくします。その後、クモの脚が届かない位置に卵を産みつけ、孵化(ふか)した幼虫はクモに守られて安全に成長できます。

いったい、このように恐ろしくもあり、不思議さと魅力をもつ、ハチたちの寄生という手段は、どのように成立したのでしょうか。

なぜ、寄生という手段を利用することによって、繁栄をかち得たのでしょうか。

この記事では、寄生バチが寄生という手段を獲得した理由、またどのような寄生の種類があるのかを紹介していきます。

(以下の解説は『寄生バチと狩りバチの不思議な世界』をもとにしています)

1 なぜ、寄生するのか? どのようなメリットがあるのか?

そもそも、なぜ寄生するようになったのでしょうか。

寄生するためには、生きている相手(寄主・きしゅ)に卵を産み付けるという、難しい技術が必要です。

相手は動きますし、防御するかもしれません。

動かず防御もしない葉っぱの表面や地面の下に産む方が、よほど簡単そうにみえます。

でも、このような動く相手にでも寄生するようになったのは、なぜでしょうか。

答えのひとつには、その豊富な栄養分が目当てとされます。

そもそも、寄生バチの祖先は植物だけを食していた、ベジタリアンだったといわれます。

そのため、卵を産む場所も、植物でおこなわれていたようです。

寄生するようになったのは、ひとつの「事件」が考えられています。

「最初の事件は植物の茎(幹)のなかで起きたようだ。植物組織を食べていたハチの幼虫が、たまたま出くわした昆虫の幼虫に(かじ)り付いたらしい(蛹化前の動かない幼虫だったのだろう)。」

と言われます。

さらに、

「昆虫の幼虫は栄養に富んでいるので、植物を食べ続けるよりもずっと速く大きくなれた。

やがて母バチは、植物の内部にひそむ昆虫の幼虫を狙って産卵管を刺し込むように進化したに違いない。

寄生バチ(parasitic wasps)の誕生である。」

時代は2億5000万年前で、「三葉虫など古いタイプの生物が絶滅し、恐竜や翼竜の時代を迎える」頃です。

このように、「たまたま」かじりついた相手には豊富な栄養をもっていることがわかり、

やがて母バチは、産卵のときに、ねらって幼虫に産み付けるようになった(だろう)とされています。

しかし、話にはまだつづきがあります。

ねらって産み付けようとしても、相手は植物ではなく、動く生き物です。

単純に、幼虫の表面に卵を産み付けたとしても、振り落とされたり、相手の体に押しつぶされる危険があります。

ここで役立つのが、「産卵管(さんらんかん)」と「麻酔液」です。

2 なぜ、寄生バチは寄生できるようになったのか。

彼らと他の昆虫と違うところはどこか?

オスメスの見分けが、なかなかつきにくい昆虫も多いですが、見分けるのに役立つ目印に、「産卵管」があげられるでしょう。

腹部から突き出た筒状のもの、つまり産卵管があれば、メスだと判断しやすくなります。

寄生バチのメスももちろん、この産卵管をもっていますが、寄生バチがもつ特別な仕組みがあります。

それが先にあげた麻酔液の注入です。

例えば、冒頭に紹介したクモヒメバチは、寄主であるクモに麻酔液を注入して、動けなくしてから卵を産み付けます。

他の複数の寄生バチにも麻酔液の注入はみられますが、実は、産卵するときに相手に注入する液は、麻酔液だけではありません。

例えば、木に寄生するキバチに、ヒラアシキバチがいます。

このハチは、産卵の際に、卵を産みつけると同時に、木を弱らせる毒液(ミューカス)、さらにキノコの菌糸と、その成長を促す分泌物を木の幹に注入します。

毒液や菌糸を注入することによって、生まれてくる幼虫が食べた時に消化しやすくなるように工夫しているようです。

特殊なところでは、アワヨトウというガに寄生するアワヨトウウスマユヒメコバチがいます。

このハチは、麻酔液を注入すると同時に、相手の体表に接着剤を分泌します。

これによって、体表に産み付ける自分の卵が幼虫から落ちないようにしています。

しかし、ガの幼虫は成長する際に脱皮するので、このままでは脱皮と同時に剥がれ落ちてしまいます。

これを防ぐのに、さらに一工夫しているのです。

というのも、母バチが注入するのは麻酔液だけでなく、成長を停止させる毒液も注入しています。

この毒液によって、幼虫の発育は停止され、脱皮ができなくなり、ハチの卵は剥がれ落ちることがなくなるという仕組みです。

3 どのように寄生するのか?

上にアワヨトウというガに寄生する方法を紹介しましたが、他にも多くの寄生方法が知られています。

寄生方法が豊富にあるということも、寄生バチが非常に多くの種に進化したことの理由になっているかもしれません。

・虫こぶを作って寄生する

クヌギの木に、どんぐりに似たコブ状のものを作る虫がいます。タマバチという寄生バチです。

彼らは、ブナ科(クヌギ、カシなど)の木に寄生するハチです。

「タマバチは、かじる、突き刺すといった物理的な刺激や、唾液などの分泌液による化学的な刺激を植物に加えることで」、木の通常の発育ではありえない形のこぶができるとされます。

幼虫は羽化するまで、長いときには1〜2年も、この虫こぶの中で過ごします。

そのときの食事は、その虫こぶ自体になります。

虫こぶの中心部は、栄養分が豊富であり、この虫こぶに守られながら成長できます。

・水中で寄生する

寄生バチは、ほぼすべての昆虫やクモに寄生することが知られています。

その産卵する場所は、陸上だけとは限らず、水中にもおよんでいます。

トビケラは、小石を利用して巣を作りますが、巣の中にいる蛹に寄生するのがミズバチです。

母バチはまず、巣の上に乗り歩きながら大きさを確認します。

十分な大きさと判断すれば、トビケラの巣の中に産卵管を突き刺します。

中にいるのが幼虫であれば産卵をやめ、蛹とわかれば産卵をします。

巣の中で孵化(ふか)したミズバチ幼虫は、トビケラ蛹を食べ尽くし、トビケラ繭(まゆ)の中に自分の繭を作ります。

・アリに寄生する

アリに寄生する寄生バチの中に、アワカワアリヤドリバチがいます。

この寄生バチは、100年以上も前からイタリアで研究されていましたが、近年にその生活の詳細が明らかになってきました。

この寄生バチはクサアリに寄生します。

そのクサアリが、夏の巣から冬の巣に移動する時をねらって、働きアリの運ぶアリ幼虫に卵を産み付けます。

まとめ

寄生バチがどのように寄生という手段を獲得したのか、寄生にはどのような方法があるのかを紹介してきましたが、いかがでしょうか。

寄生バチが分類される膜翅目には、15万種が知られています。

哺乳類が6000種ですので、25倍に相当します。

その膜翅目のなかの4分の3を占めるのが、寄生バチと狩りバチのグループです。

・祖先はもともとベジタリアンだったが、2億5000万年前に寄生バチが誕生した。

・麻酔液や毒液を利用して、寄生する相手の動きを封じたり、成長をコントロールした。

・寄生バチの種類によってさまざまな注入物があり、多くの昆虫・クモに寄生している。

このようにこの記事の内容はまとめられますが、本ではより多くの種を、多くの写真・動画とともに解説しています。

寄生バチと狩りバチの不思議、さらに昆虫の進化のエッセンスに興味のある人は『寄生バチと狩りバチの不思議な世界』を手にとってみてください。