はじめに

サッカー、ラグビー、陸上競技、テニスをはじめ、現在世界中で行なわれている様々なスポーツは、イギリスでルールや組織が整えられて、世界へと広まった。本書で取り上げられる国々のほとんどが、スポーツをおおむね同じような時期に外国から輸入したのに対して、イギリスではその多くが自生的に発生した。そしてなにより、個々の競技そのものだけでなく、近代スポーツという文化のあり方の原型が、この国で生まれたのである。

本章では、イギリス・スポーツの長い歴史を、近代スポーツ成立の時代(19世紀後半から20世紀初)と、その前提となった時代(18世紀後半から19世紀前半)を中心に叙述することにしたい。もちろん、そこから現在まで、さらに20世紀の100年が経過しているわけであるが、ここでは、その後世界へと広まり、世界中がそれに熱狂することになるスポーツというものの原型が、どのようにして近代イギリス社会において形成されたのかに焦点をしぼって論じることにしたい。

1.18世紀的スポーツ

序章で論じられた近代以前の様々なスポーツや娯楽は、ヨーロッパ各地で古くから行なわれていた。王侯貴族や騎士の娯楽として発達したものもあれば、祭りの娯楽や見世物として楽しまれていたものもあった。とりわけ農村の民衆娯楽は、場合によってはキリスト教到来以前からヨーロッパ一円に広がっていた土着の民衆文化が、キリスト教的祭礼と習合する形で続けられていた。ところが、18世紀後半頃から、それら村の娯楽が、都市、とりわけロンドンに持ち込まれ、賭けをともなった大規模な興行に発展する例が出てくる。中世以来続く農村の伝統的な民衆娯楽と近代スポーツとの中間に位置するそうしたスポーツを、ここでは仮に「18世紀的スポーツ」と呼んでおきたい。18世紀的スポーツには、競馬、クリケット、ボクシング(図1)、長距離競走、漕艇などのように、やがて近代スポーツに繋がったもの、狩猟・銃猟・釣りなどのフィールド・スポーツと呼ばれた富裕層のスポーツ、「動物いじめ」や闘鶏(図2)のように今日では消滅したものなど、様々なものがあった。

図1.ウスターの競馬場で行なわれたスプリング対ラングハム戦。後方には川に浮かべた観戦用の船もみえる。Dennis Brailsford, Bareknuckles: A Social History of Prize-Fighting, Lutterworth Press, 1988, p.81

図2.闘鶏に興じるアルバマール・バーティ卿ウィリアム・ホガースの版画『闘鶏場』1759年より

18世紀のイギリスは、フランスとの度重なる植民地争奪戦に勝利し、海外貿易の覇権を握った。これにともなってロンドンには、海外貿易からもたらされた新奇な物産が集まっていたが、それを消費したのが貴族や地方地主[ジェントリ](ジェントルマンと総称された)たちであった。彼らは、議会会期に家族や使用人を引き連れ、全国からロンドンのタウン・ハウスへ集まってきた。これにあわせて12月頃から開始されたのが社交季節[シーズン]である。特に4~6月に社交界は最もにぎわい、舞踏会やパーティー、観劇だけでなく、競馬やクリケットも催された。社交季節は8月頃に終わり、ジェントルマンたちはそれぞれの所領にあるカントリー・ハウスに引き上げ、今度は領地経営にあたる。そのかたわら、冬場になると彼らは、狐狩りなどの狩猟スポーツに熱を上げた。

このように、18世紀的スポーツの担い手であったジェントルマンとは、領民の地代からあがってくる収入によって暮らす事実上の貴族=不労所得者であり、18世紀になるとその中から、貿易株や公債などへの投資によって莫大な富を得る者も出てくるのだが、ジェントルマンとは本来、治安判事として荘園の行政と司法を一手に握り、国政に参与する政治家でもあった。彼らの「オン」の顔がステーツマン(政治家)であり、「オフ」の顔がスポーツマン(遊ぶ人)だったわけである。両者は、いわばジェントルマンという1枚のコインの両面であった。

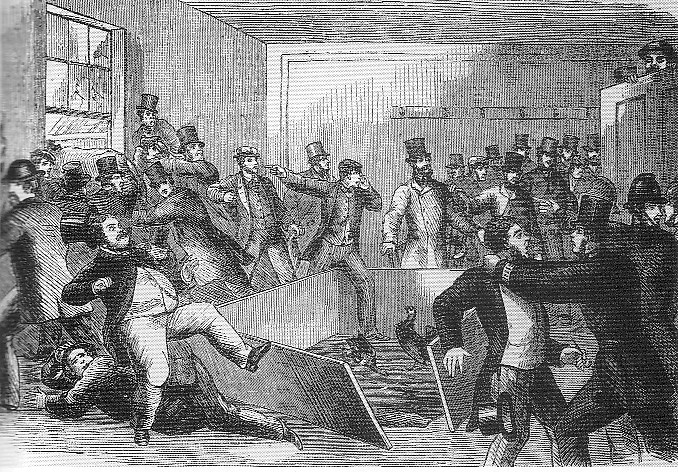

社交季節に都市に集まる男性たちのオフの場面における社会的結合の重要な機能を果たしたのが、会員制の様々な「クラブ」であった。17世紀に生まれたコーヒーハウスでは、植民地貿易からもたらされた紅茶、ホットチョコレート、コーヒー、タバコがたしなまれ、新聞が読まれ、政治的議論が闘わされていたが、やがてそこに集う常連客たちが、馴染みの店を基盤に会員制クラブを結成するようになるのである。クラブには、政治・経済から趣味にいたるまで様々な目的のものがあった。その中から特定のスポーツを愛好し、また、それで賭けをして楽しむためのクラブが生まれる。これが、競馬のジョッキー・クラブ(1750年頃)であり、メリルボーン・クリケット・クラブ(1787年)、ボクシングのピュジリスティック・クラブ(1814年)であった(図3)。19世紀の後半に叢生するサッカーやラグビーのクラブとは違って、こうしたクラブは、ジェントルマンの社交と賭けのためのものであった。クラブはスポーツ・イベントを開催・運営し、またそこでのルールを定めた。ただし、この時点ではそれらはまだ全国的な統轄団体というわけではなかったし、ルールの適用範囲も限られていた。代表的な機能は賭けの調停で、ルールも多くは八百長防止(じっさい八百長は横行していた)に主眼が置かれていた。当時のジェントルマンは、スポーツに限らず様々なものに賭けた。海外貿易網の確立によって「商業革命」を成し遂げたイギリスでは、ロンドンを中心に投機的な雰囲気が蔓延していたと思われる。公債や保険、貿易会社株への投資も一種の賭けと言えなくないが、そうした社会環境の中でスポーツほど賭博に適したものはなかったであろう。

図3.ピュジリスティック・クラブに集うジェントルマン。時計の針は12時をまわっている。酩酊する男性を介抱しているのは、おそらく娼婦。Dennis Brailsford, Bareknuckles: A Social History of Prize-Fighting, Lutterworth Press, 1988, p.92

競馬は、もともと馬主同士の賭けによる1対1形式が基本であったが、18世紀後半になると、複数出走勝者総取りの「スウィープ・ステイクス方式」が開発された。セント・レジャー(1776年)、オークス(1779年)、 ダービー(1780年)などの有名レースが、この頃次々に誕生した。もともとイングランド南東部を中心に広がる農村の民衆娯楽であったクリケットも、1787年、ロンドンにメリルボーン・クリケット・クラブ (MCC) が設立されることで、ジェントルマンの賭けスポーツへと変容を遂げた。MCCは、現存する最古のクリケット・クラブであると同時に、クリケット界の最高権威で、19世紀にはこの競技の国際的(というよりは帝国的)統轄機関でもあった。MCC誕生の年の5月には、本拠地ローズ・クリケット場で最初の試合、エセックス対ミドルセックスが100ギニを賭けて行なわれ、続く6月には、ウィンチェルシー卿率いるホワイト・コンディット・クラブ対オール・イングランドが1000ギニを賭けて行なわれている。

こうしたクラブに集うジェントルマンをパトロン兼顧客とし、彼らのスポーツに関わる業務を行なうことで成長した初期のスポーツ・プロモーターたちも登場した。彼らは、場所や資金の面で、国王、貴族、ジェントリなどの後援[パトロネジ]を受けつつ、同時に彼らを顧客とし、次第に複雑化・専門化・高度化するスポーツ界で、クラブや競技会の運営、賭け金の管理、競走馬の売買、情報提供などの業務を代行し、スポーツに関わるサービス業で富と地位を築く者たちであった。

競馬では、ジェイムズ・ウェザビィとリチャード・タタザールが、その代表であろう。ウェザビィは、ジョッキー・クラブの各種事務業務の請負と情報誌『レーシング・カレンダー』の発行によって成功を収め、タタザールは競走馬・狩猟馬のオークションを開くとともに、その会場にジョッキー・クラブ専用室を設け、料理を提供するなどして財を成した。ウィンチェルシー卿の後援で土地とパブを与えられてMCCの本拠地ローズ・クリケット場を経営したトマス・ロードはクラブの実務を請け負って、競技場にその名を残した。

ボクシングでは、ジャック・ブロートンを挙げておこう。1725年にブリストルから上京した彼は、当時3種格闘技興行(剣術・棒術・拳闘)の「アカデミー」を開いて人気を集めていたジェイムズ・フィッグに弟子入りし、1734年に彼が没すると、その後を襲って「チャンピオン」となって、プライズ・ファイト(賭けボクシング)の興行を行なった。1743年にはボクシング初の成文ルールとなるブロートンズ・コードを発表し、また「マフラー」と呼ばれる一種のグローヴも開発している。ブロートンズ・コードは、1867年にクイーンズベリー・ルール(現代のルール)に代わられるまで、ボクシングのルールとして広く用いられていたが、これも主として「公正[フェア]な賭け」を目的とするものであった。

彼らはジェントルマン階級出身ではなかった。ウェザビィは事務弁護士の子、タタザールはヨークシャの羊毛商人の家に生まれた人物、トマス・ロードはプロのクリケット選手から身を起こし、ブロートンは上京当初テムズ川で船頭をしていた。そのような歴史に名を残した人びとの他にも、娯楽プロモーターとして数が最も多かったのは、パブ経営者であった。彼らは店の裏庭にロウン・ボウル(屋外ボウリングの一種)のレーンや運動場を付設し、クラブにたまり場を提供するなど、各地方の娯楽の中心的後援者となった。

ローズ・クリケット場のような大規模な常設専用競技場が登場したのもこの時期の特徴であろう。もっとも、大部分のスポーツはいまだ共有の空き地や公道で行なわれていたし、観客は文字どおり「見物人」で、入場料が徴収されることはほとんどなかった。

すでにプロ選手もいた。19世紀末に登場し、現代へと繋がるプロとは違い、彼らはジェントルマンの遊び=スポーツのために働く使用人[サーヴァント]の一種であった。実際、19世紀初め頃までのクリケットのプロ選手の中には、ジェントルマンの屋敷の庭師や猟場番を務める者がいたし、ボクサーの中には貴族のボディガードを兼ねる者もいた。クリケットでは、彼らはプレーヤーと呼ばれ、ボクシングではピュジリスト、競馬の騎手はジョッキー、狩猟ではハンツマンなど、それぞれが個別の名称で呼ばれた。逆に、彼らを雇うジェントルマンたちは、どのようなスポーツを行なう場合でもスポーツマンまたはジェントルマンの名で呼ばれ、またそれを自称した。同じスポーツに関わっていても、ジェントルマンにとってのそれは娯楽であり、プロにとってのそれは労働だったのである。

活字メディアも登場した。代表的なのは、ピュジリズム(素手で行なうボクシング)について書いたピアス・イーガンである。彼は著書『ボクシアーナ』で数多くの試合をリポートして「スポーティング・ライター」として絶大な人気を博し、創刊に関わった日曜紙『ベルズ・ライフ』は様々なスポーツ記事を掲載して、当時のスポーツを知るための貴重な史料となっている。当初、社交界の情報やゴシップの雑誌だった『スポーティング・マガジン』は、やがて狐狩りを中心とする狩猟スポーツをリポートして多くの読者を得た。

こうした活字メディアの中で称揚され、同時にその読み手でもあったのが、「スポーティング・マン」ないしは「スポーティング・ジェントルマン」と呼ばれた金持ちの「遊び人」、「粋人」たちであった。彼らが闊歩する「スポーティング・ワールド」には、スペクタクルと賭博を求めて民衆も集まり、ジェントルマンが行なう莫大な賭けのかたわらで「少額の賭け[サイド・ベット]」を楽しんだ。18世紀的スポーツの世界は、社交界の周縁に位置してジェントルマンを楽しませると同時に、「賭けと酒と女(娼婦)」をともなう都市の享楽的民衆文化でもあった。

2.ヴィクトリアニズムの到来

18世紀的スポーツは、ヴィクトリア女王の治世(1837~1901年)に入る頃から、次第に変容する。18世紀末に始まる産業革命は、工場や商店といった事業経営によって富を得る、新たなブルジョワ層を生み出した。植民地貿易からの莫大な利益によってシティは金融資本の中心となり始めており、都市の拡大にともなって医者や弁護士などの専門職に従事する人びと、各種企業や大商店の社員も増加した。

新興のミドルクラスには、17世紀のピューリタニズムの再来と言われる「福音主義[エヴァンジェリズム]」の価値観を遵奉する者が多かった。やがてそれはヴィクトリアニズムとして19世紀後半のイギリス社会全体の価値規範を形成するのだが、18世紀的な「スポーティング・ワールド」は、そうしたミドルクラス的改良主義とは相容れない「旧き腐敗」の延長にあった。とりわけ、ブラッド・スポーツ、すなわち熊いじめ、牛追い、鶏当て、闘鶏などの「動物いじめ」系のスポーツは、動物愛護団体や社会改良主義者から「野蛮」、「非人道的」、「非文明的」であるとして批判された。動物愛護の観念が形となったのもこの頃からで、1824年には、今日まで続く「動物虐待防止協会(RSPCA)」が設立され、35年と49年には「動物虐待禁止法」が出されている(図4)。問題は、残酷さや動物への憐憫以上に、それに関わる人びとのモラルにあるとされた。社会改良家たちによる圧力は効力を発揮し、スポーツとしての「動物いじめ」は、1840年代までにはほとんどの場所で姿を消した。もっとも、局地的ないしはアンダーグラウンドで残存した例はあった。例えばリヴァプールでは1875年になっても闘鶏が行なわれ、街の名士たちもそこで賭けをしていたし、農村では取締り自体が機能しないことも多かった。

図4.闘鶏の手入れに踏み込む警察官(ロンドン、1865年)Richard Holt, Sport and the British: A Modern History, Oxford University Press, 1989, fig.2, pp.178-179

素手で行なう賭けボクシング、「プライズ・ファイト」も批判の的となった。試合そのものの粗暴さに加えて、賭博と八百長の蔓延、飲酒や売買春、そこに集まる群衆がかもす不穏な空気などは、勤勉、禁欲、節制、貞淑など聖書の徳目を生活の中で字義どおりに実践しようとするヴィクトリア時代のミドルクラスには許し難いものであった。プライズ・ファイトには不法集会罪・治安破壊罪などが適用され、治安判事が摘発に乗り出した。しかし、これも容易には廃れず、ヴィクトリア時代前夜の1800~30年頃にはむしろブームとなり、一部では60年代になっても残存していた(図5)。

図5.プライズ・ファイトを取り締まる警察官Illustrated Police News, 11 October 1884(https://www.epsomandewellhistoryexplorer.org.uk/PrizeFight.html)

批判は民俗的なフットボールにも及んだ。1835年の公道法は、「公道のいかなる部分においても、フットボールやその他のなんらかのゲームを行なって通行に支障を与えた場合、40シリング以下の罰金」を科すと定め、1840年リッチモンド、57年イースト・モウズリ、64年ハンプトン、67年キングストン・アポン・テムズなど、各地で祭りのフットボールが姿を消した。ただしこれもまた根絶やしになったわけではなく、例えばサリー州ドーキングでは1888年になっても年1度の伝統的フットボールが公道で続けられていた。

こうした批判は一方で、階級社会のダブル・スタンダードをはらんでもいた。動物いじめやフットボール、賭けボクシングなど、民衆の近くで展開されていたスポーツは攻撃されたが、狩猟[ハンティング]や銃猟[シューティング]をはじめとするフィールド・スポーツは、貴族や地主のみならずミドルクラスにまで普及して、また植民地を含む海外をも舞台としながら、19世紀から20世紀初めにかけて「全盛期」を迎えた。18世紀には莫大な賭けの対象となっていたクリケットは、改良を経てヴィクリア時代の倫理を象徴するスポーツとなっていく。ボクシングや漕艇、長距離競走なども、改良の後に近代スポーツに繋がっていった。

3.ジェントルマン教育の改革とスポーツ

イギリスを代表する名門パブリックスクールであるラグビー校には、今でも次のように書いた碑が学校入り口の壁に埋め込まれている。

「ウィリアム・ウェブ・エリスの功績を記念する石碑。彼は、当時のフットボールのルールを見事に無視し、初めてボールを両手に抱えて走った。そうして、ラグビー・ゲームの独特な形態を生み出した。紀元1823年。」

19世紀末に設置されたこの碑の文言は、少なくともふたつの誤解を生むことになる。ひとつは、ラグビーがひとりの少年によって生み出されたという誤解。もうひとつは、それが19世紀初めのことだったという誤解である。そこに、1857年に出版されたトマス・ヒューズの小説『トム・ブラウンの学校生活』のヒットにより、さらなる誤解が加わる。ラグビー校の校長トマス・アーノルドが、「スポーツを通じての人格教育」を行なったという誤解である。実際、近代オリンピックの創始者クーベルタンもそう信じて、何度もラグビー校を訪問した。

トマス・アーノルド(1795~1842年)は、1815年にオックスフォード大学を卒業後、1828年にラグビー校の校長として赴任した牧師で、1842年に没するまで、同校でいわゆる「アーノルド改革」を推し進めた。彼の教育理念の骨子は、「クリスチャン・ジェントルマン」の育成という点に尽きる。ラグビー校の生徒の大半はジェントルマンの子弟であり、彼らはもちろん、もともとキリスト教徒である。では、なぜ彼らをあえて「キリスト教徒」に育成しなければならなかったのか。端的に言えば、アーノルドの考えるキリスト教が、まさに「福音主義[エヴァンジェリズム]」のそれだったからで、そのような価値観から見ると、当時のジェントルマンたちは、とてもキリスト教徒とは見えなかったのである。

アーノルドは、彼の教育を「目に見える悪との戦い」と呼んだが、彼が敵視した 「悪」とは、前節で見た18世紀的な「スポーティング・ジェントルマン」、競馬やプライズ・ファイトや闘鶏やクリケットで、賭けと飲酒と色恋沙汰に明け暮れる放蕩な若者たちであった。アーノルドは、本来、生産に従事しない有閑階級[レジャー・クラス]であるジェントルマンの子弟に、福音主義的な勤労の倫理(ミドルクラス的規範)を植えつけようとしたのである。行動に社会的意味や目的志向性を与え、エリートとしての使命感と責任感を自覚させること。それは、いわば支配者と生産者、双方の美徳の折衷であり、伝統的なジェントルマン理念に中流階級的倫理観を接合することであって、それが新しい時代の支配層の思想を形成する基盤となった。

アーノルド改革は、産業革命、アメリカ独立、フランス革命といった時代の趨勢に対応しつつ、「改革の時代」のミドルクラス的諸改革と連動する、「古い皮袋に新しい酒を注ぐ」ようなイギリス流保守主義的改革であった。改革は全国のパブリックスクールに波及する。産業革命と植民地貿易の増大を背景に豊かになったミドルクラスは、子弟を競ってパブリックスクールに送り始めた。こうして、19世紀後半のイギリスでは、パブリックスクール・ブームが起こることになる。伝統校は定員を拡大し、従来はパブリックスクールと呼ばれなかった古典語文法学校(グラマースクール)も、施設の充実などを図ってパブリックスクール化し、新設校も作られた。

1850~60年代頃になると、アーノルドの薫陶を受けた生徒たちから、大学を経て教師としてパブリックスクールに赴任する者が出てきた。ラグビー校は学校改革発祥の地として知られていたから、その弟子たちを迎える学校には、特に新興校が多かった。やがて彼らは、様々な事情から自らの教育にスポーツが有効であると考えるようになる(図6)。例えば、1852年にマルバラ校校長となったG・E・L・コットンは、スポーツを奨励した。「アーノルドの使徒」のひとりである彼が招聘されたのは、前校長が生徒の「大反乱」によって辞任したあとで、着任時のマルバラ校では、密猟、私有地への不法侵入その他の違法行為、近隣住民とのトラブル、教師への反抗などが日常化していた。コットンは、学校の秩序回復にスポーツを用いようと考え、1853年に「父母への回状」を発して、学校のスポーツが十分に組織化されていないこと、施設が貧弱であることを訴え、環境整備のために寄付を募った。逆にハロー校では、上級生30名が集まって同じ53年にハロー校運動愛好会(ハロー・フィルアスレティック・クラブ:HPC)を結成し、「ゲームとその他の男らしい運動」の促進を決議し、設立趣意書を印刷して、生徒とOBに配布した。コットンと同じく「アーノルドの使徒」のひとりで彼の親友でもあったハロー校校長のC・J・ヴォーンは、当初はスポーツに消極的であったが、コットンやチャールズ・キングズレーとの親交の中で「罪のない娯楽とレクリエーションは、本校全体に秩序と規律を維持するうえで多大な貢献をするに違いない」と考えるようになり、HPCを許可。寮対抗戦では「校長寮」を熱心に応援し、やがて「監督生[モニター]」を全員HPCメンバーにするまでになった。赴任時に69名だった生徒数が、すでに47年の時点で283名にのぼっていたことも、その背景にあったと思われる。

このようにパブリックスクール教育へのスポーツの導入は、当初は学校側の生徒管理やアーノルド流のキリスト教教育に、生徒たちの伝統的な放課後の自治活動を取り入れるという程度のものであった。実際、血気盛んな若者たちを学校の敷地と寮の中に留め置き、そこでエネルギーを発散させるためにも、そのエネルギーの暴発として起こる騒擾や周辺住民との諍い、自慰や同性愛(しばしば問題になった)を抑える意味でも、スポーツは有効であると考えられた。

ところが、19世紀後半以降、学校ごとの様々な事情から導入されたスポーツは「アスレティシズム」と呼ばれる独特な教育イデオロギーに収斂し、次第にあらゆるパブリックスクールを飲み込んでいった。すでに1866年、雑誌『大地と水』は、パブリックスクールの「運動競技熱[アスレティック・フィーヴァー]」について取り上げ、「最も前途有望な若者たちを、古典の魅力など一顧だにしない、クリケット場や川や体育館の熱烈な信奉者に変えてしまう、説明不能な熱狂的流行」を危惧している教師がいると書いた。同誌はまた、スポーツ関連記事の増加にも触れ、「古い形態の運動競技[アスレティック・スポーツ]に2倍のエネルギーが注がれているのみならず、新しい形態が生まれ、また運動競技全般にシステムと組織の精神が吹き込まれるようになった」とした。各校は運動施設を拡充し、「ゲーム・マスター」と呼ばれる若いスポーツマン教師も採用するようになった。彼らは生徒とともにスポーツに参加するだけでなく、多くの場合、寮監も兼ね、生徒の生活指導にもあたった。

スポーツ、とりわけクリケット、フットボール、ボートなどの集団スポーツを通じて、男らしさ、忍耐力、協調的集団精神、フェアプレーの精神などを養うことができるという徳育上の積極的な意味がスポーツに見出されたのである。スポーツを人格形成のための有効な教育手段とみなすこの思想は、世紀末に向かって「ゲーム崇拝」と呼ばれるまでの過熱を見せ、まるでパブリックスクール教育の根幹がスポーツによる人格教育にあるかのような様相を呈することになる。そしてそのような状況が、スポーツが新たな社会的価値を獲得する上での思想的基盤となるのである。

アスレティシズムは学校内だけの現象ではなく、その背景には、「繁栄の時代」、「世界の工場」としてのヴィクトリア時代中期の心身観があった。「健全なる精神は健全なる身体にやどる」という身心壮健の思想は、1830年代頃まではほとんど見られなかったのだが、この頃急速に社会全体に広がり、1860年代には小説・定期刊行物などの随所に見られるようになっていた。中でも、チャールズ・キングズレー、トマス・ヒューズらは「筋肉的キリスト教徒[マスキュラー・クリスチャン]」と呼ばれた。それは、体系化された宗教思想ではないが、大枠で共通する独特な思想傾向を持つ人びとの通称で、アスレティシズム時代のパブリックスクール教師にも数多く見られたタイプの人びとであった。強壮な身体の礼賛、「男らしさ」の宣揚、スポーツの推奨、英雄崇拝、知育よりも徳育・体育を重視することなどを特徴とする彼らは、社会改良、とりわけ労働者階級の道徳改良運動に積極的にコミットしようとする、言うなれば「行動派キリスト教徒」であった。跪いて祈ってばかりいても社会は変わらない。人びとを救いたければ、立ち上がって外に出て、行動しなければならない。そのためには、強靭な精神と頑健な身体が必要である。こうした彼らの思想と実践は、世紀末になると「文明化の使命」の観念を帯びた海外布教とも結びつき、イギリスの植民地支配の要請とも連動しながら、スポーツが階級的・地理的に伝播を開始する際の最初の動力となった。

4.ミドルクラスとアマチュアリズム

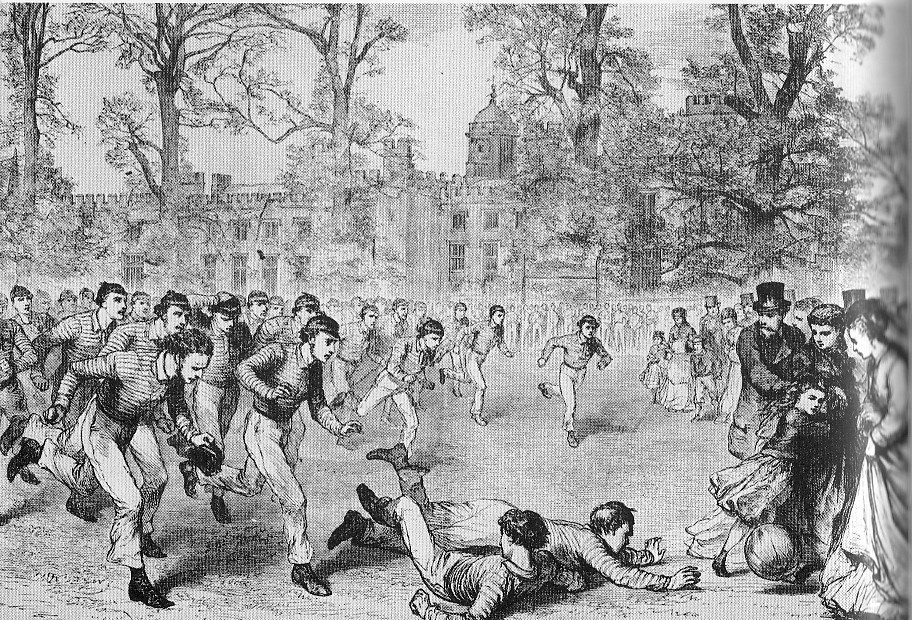

19世紀後半になるとルールの成文化と組織化の流れが、まずはフットボールから本格化していく。1845年、ラグビー校式ルールが成文化されたのを皮切りに、イートン校式、ハロー校式といったふうに各有名パブリックスクールが個々ばらばらに実施していたフットボールのルールが成文化され始めた(図7)。1846年頃には、ケンブリッジ大学でシュルーズベリー校出身者とイートン校出身者が中心となってフットボール・クラブを結成したが、48年には同じくケンブリッジ大学に在学するイートン、ハロー、ウィンチェスター、ラグビー他の出身者が集まり、11項目からなる「ケンブリッジ・ルール」という共通ルールを策定した。このルールはあまり普及しなかったが、1863年、ロンドンの11のクラブと学校が集まって会議を開き、「フットボール協会」(FA)が結成された。数回にわたって開かれた会議では、当初はラグビー校と、ラグビー校式フットボールを採用していた学校が中心を占めていたのだが、やがてイートンやハローなどの最上位校が会議に参加しだすと、彼らが議論をリードするようになり、ラグビー派が次第に劣勢となっていった。争点は、ハッキング(混戦時に相手の向こう脛を蹴る行為)を禁止すべきかどうかと、ボールを「手で持って」走る行為を認めるかどうかであった。結局、両行為とも禁止となり、これを不服としたラグビー派はFAを脱退した。こうして、1863年12月にケンブリッジ・ルールを基礎とするFAルールが制定された。これがサッカー(協会式[アソシエーション]フットボール)の始まりである。一方、離脱したラグビー派は、1871年にラグビー・ユニオン(RU)を結成することになる。

図7.ハロー校のフットボール選手たち(1867年)Simon Myers, Football: The Early Years, Simon Myers, 2008, p.16

1872年、FA初代事務局長、チャールズ・オルコックの提唱により、FAカップが始められた。しかし、発足当初のFAの影響力は非常に弱く、15チームが参加して開かれた第1回FAカップの決勝を観に集まったのはわずか2000人であった。その前年に行なわれた名門パブリックスクール同士の対抗戦イートン対ハローのクリケット試合には、1日目2万人、2日目1万8000人が詰めかけていた。この頃までは、クラブは同じ学校の卒業生で結成されるものが多く、それらは特にロンドン周辺のエリートのアマチュア・クラブであった。

ちなみに、この「アマチュア」という言葉は19世紀後半頃から一般化し、時代のキーワードとなるのだが、本来はスポーツで金銭を受け取るか否かだけの問題ではなく、その語源のとおり、「愛好者」という意味で、広くは伝統的なジェントルマン像の一部である「ルネサンス的全人[ウオモ・ウニヴェルザーレ]」の理想を反映するものであった。彼らは、何かひとつの競技に特化してそれを極めるというような志向性を持たなかった。逆に、学生時代には夏はクリケットやボート、冬はフットボールを行ない、合間をぬって陸上競技やスカッシュで汗を流し、社会人となってはテニスをし、休日には狩猟や銃猟やゴルフに出かけた。スポーツだけではない。学生時代はアマチュア演劇でシェイクスピア作品に出演し、ときに詩を詠み、男声合唱団で歌い、ピアノやバイオリンなどの楽器も嗜み、文学や音楽、絵画についてひとしきり語ることができ、雑誌や新聞にスポーツ記事を寄稿し、その文章の中にラテン語やギリシア語の金言や成句を引用してみせる「万能人」であった。もちろんそうした姿は理想であり、理念であって、実際にはどれひとつ卓越しているわけではない「器用貧乏」でもあったのだが、そんな彼らにとって、サッカーならサッカーだけを行なって金銭を得るプロは、スポーツの本質を理解しない「被支配階級」に他ならなかった。「アマチュア」とは、特に19世紀後半以降に、ジェントルマンの列に加わった新興のミドルクラスが、自分たちの階級的自意識にもとづき、「ジェントルマン」の同義語として生み出した、新たな階級用語だったのである。

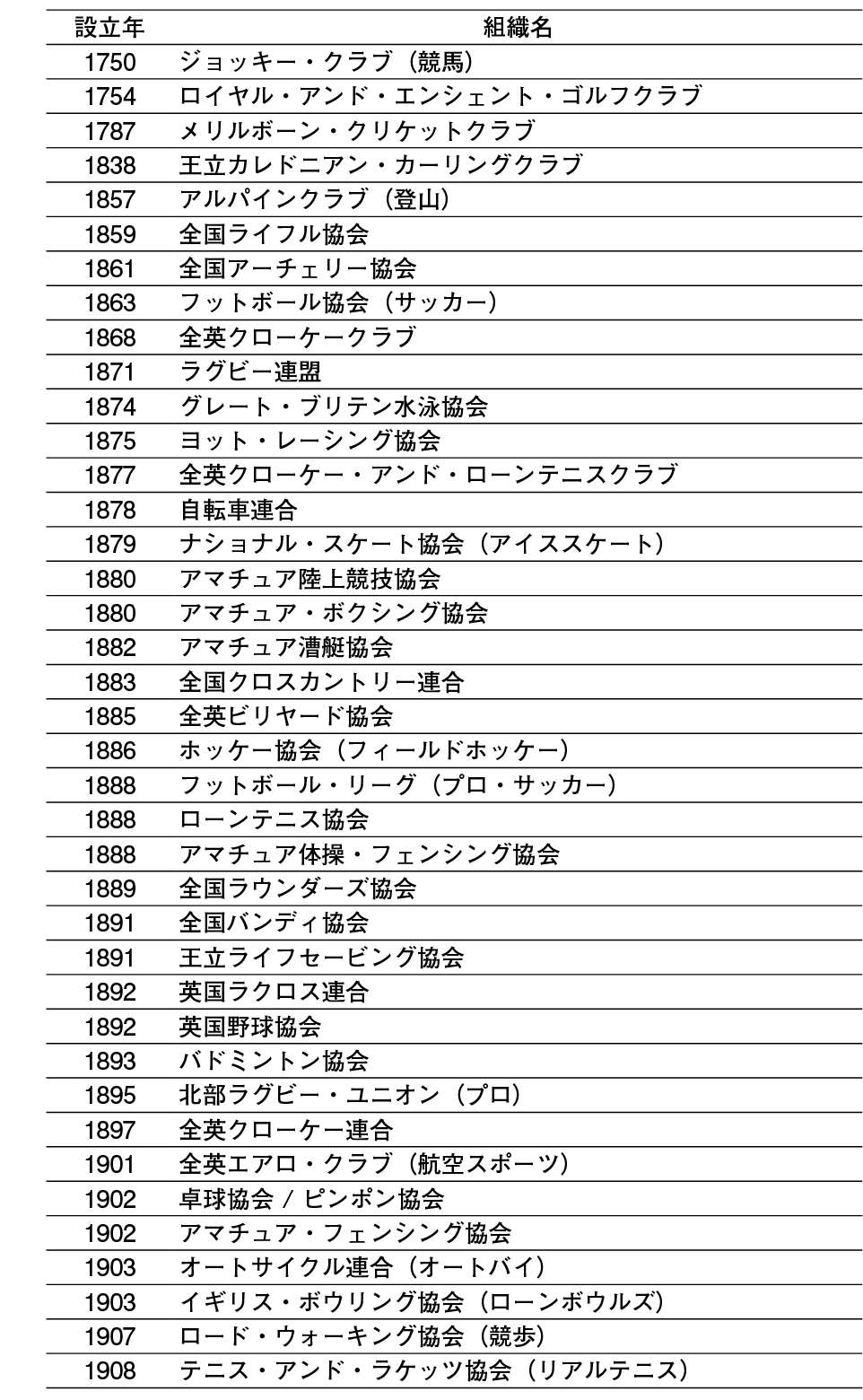

アマチュアたちによって、フットボールの組織化以降、各種の競技団体が精力的に生み出され(表1)、ルールが整備されていった。こうして、近代スポーツの多くが19世紀後半のイギリスで、順次その社会的実体を確立し、彼らによって世界に持ち出されたのである。

表1.イギリスにおけるスポーツ統轄組織の設立年※組織名は設立時の名称

P. C. McIntosh, Sport in Society, London,1963などから中房敏朗が作成

19世紀末になると、都市の拡張と鉄道の普及にともない、郊外に一戸建てを持ち、都心に通勤する比較的富裕なミドルクラスが増大した。彼らの多くは、新旧パブリックスクールの出身者であった。これにともなって、イギリス・スポーツにさらなる流れが生まれた。郊外生活者を顧客として、成人後も気軽に楽しめるスポーツが考案され、普及するのである。こうしたスポーツは、当初レクリエーション的な側面が強く、男女がともに楽しむことができ、社交としての役割の大きいものであった。また、特許を取得した上で、用具がセットで売り出されるものもあった。ロウンテニス、クローケー、卓球などがその代表である。またゴルフは、それ自体は18世紀にスコットランドで生まれたものであるが、この時期イングランドでブームとなった。1850年の時点では、イギリス全土で17のクラブや協会しかなかったが、1898年には1460にのぼっており、その半数強がイングランドにあった。自転車もブームとなった。1878年に発足した「自転車ツーリング・クラブ」の会員数は、当初142人であったが、1899年には6万人になっていた。

ヴィクトリア時代のイギリスでは、女性は「保護すべき弱き性」と考えられていたため、その娯楽は、読書、手芸、友人の訪問や文通などが中心であった。それでも富裕な階層の中にはアーチェリーや狩猟に参加する女性の姿が見られた。世紀末になると、女学校や大学の女子コレッジでホッケーが行なわれるようになり、サッカーをする女性さえ出てきた。郊外のミドルクラスの屋敷の庭では男女がテニスのミックスダブルスを楽しむ光景が見られるようになる。クローケーや卓球を行なう女性もいた。1896年の時点で、スコットランドには16の女性ゴルフ・クラブがあった。先に触れた自転車ツーリング・クラブの会員6万人(1899年)のうち2万人は女性であった(図8)。ただし、それらはいずれもレクリエーションとしてのもので、肌を露出して激しく動くことなどは決して許されなかったのである。

図8.『パンチ』に描かれた女性スポーツの変遷Punch, or The London charivari, July 18, 1981

5.労働者階級とプロサッカー

19世紀中葉以降、世界の工場と呼ばれた繁栄の時代の中で、労働者階級の生活状況も、特に熟練工においては大きな改善を見ていた。数次の工場法によって、工場労働者の土曜半休日が実現し、実質賃金も上昇した。身体の強壮と男らしさの宣揚は階級を超えてヴィクトリア時代後期の男性の理想と考えられていたし、「筋肉的キリスト教徒[マスキュラー・クリスチャン]」の牧師たちや工場経営者たちは、信者や工員たちを酒や賭博から遠ざける目的でスポーツを奨励した。実際、プロサッカー・リーグ(FL)の発起人となったウィリアム・マクレガーや、FLの初代事務局長で審判としても活躍したC・E・サトクリフは禁酒運動家でもあった。

こうして1870年代頃から、熟練労働者の中にクリケット、サッカー、ラグビーなどを行なう人びとが現れ、中部や北部の工業都市では教会や職場を母体として労働者クラブが生まれるようになった。例えば、中部の大工業都市バーミンガムを代表するクラブ、アストン・ヴィラは、この街のウェズレー派教会の会衆が創設したものである。彼らは1872年にクリケット・クラブを作り、2年後には冬場の娯楽としてフットボール・クラブを追加した。バーミンガム・シティ、ボルトン、エヴァートン、フラムなども、もともと教会を母体としたクラブである。マンチェスターでは1880年頃、ランカシャ・アンド・ヨークシャ鉄道の貨車工場労働者たちが中心となり、ニュートン・ヒースFCが結成された。これがマンチェスター・ユナイティッドの前身である。ロンドンでは、1886年、武器工場の労働者たちによってアーセナルが結成されている。どのクラブもかなり早い段階で教会や職場との関係を薄め、クラブとして独立していった。

ある研究によると、1860年代にはサッカー・クラブは全国で50に満たなかったが、1899年にはシェフィールドだけで880あった。1871年に21クラブでスタートしたラグビー・ユニオンは、1890年代前半時点で430以上の加盟クラブを持ち、非加盟クラブも数多くあった。RUから分裂した北部ユニオンも、発足の1895~96年シーズンには22クラブだったのが、1899年までには加盟数が100クラブを超えていた。これらの数の中には、多くの労働者階級のクラブが含まれていた。

こうした背景の下、FAカップの参加が100チームとなった1883年に、ひとつの象徴的な事件が起こった。イングランド北西部ランカシャのクラブ、ブラックバーン・オリンピックが、イートン校OBを破りFAカップで優勝したのである。このチームには、少なくとも工場労働者が6人、配管工と歯科技師各ひとりが含まれていた。70年代までは、依然として圧倒的にアマチュア=ジェントルマンのほうが強かったのだが、80年代に入る頃から、労働者チームも急速に力をつけていった。ブラックバーン・オリンピックがFAカップで優勝する前年の82年には、同じブラックバーンの労働者チーム、ブラックバーン・ローヴァーズがFAカップ準優勝、85~86年には3年連続優勝を遂げている(図9)。

図9.ロンドンのオーヴァル・クリケット場で行なわれたFAカップ決勝(1887年)。ゴールネットがまだ設置されていない。Simon Myers, Football: The Early Years, Simon Myers, 2008, p.41

サッカーは、特にイングランド中部と北西部の工業都市の労働者の中で、観戦型スポーツとして人気を確立した。ロンドンを中心とする「ホームカウンティ」がジェントルマン=アマチュアの牙城だったのとは対照的に、工場労働者が多く居住する北・中部では、すでに入場料収入が大きな財源となっていた。アマチュアの場合、互いが「同格」と認めるクラブ同士の個別の対抗戦が基本で、これに新機軸のトーナメント戦が加わるという形だったのだが、トーナメントでは試合数が少ないし、日程も勝敗に左右される。この問題の解決策が、ホーム&アウェーによる試合数の確保と日程の安定化、すなわちリーグ戦方式であった。

1888年3月、アストン・ヴィラの事務局長を務めていた前述のウィリアム・マクレガーが、ほかの有力5クラブに書簡を送り、12クラブによるリーグの結成を話し合うための会議の開催を要請した。まずはロンドンで会議が開かれ、続いてマンチェスターで開かれた会議において、フットボール・リーグ(FL)という団体が設立された。こうして、同年9月、12クラブによる初のリーグ戦が開幕した。1892年には2部リーグが作られて、1部16、2部12の合計28クラブに拡大する。すでに大西洋の対岸アメリカでは野球のプロ・リーグが始まっていたから、これにヒントを得たとする説もある。

図10・11に見るように、創設まもないFAカップの参加クラブはロンドン周辺のもののみであったのに対して、発足時のFL加盟クラブはイングランド中部と北西部のみであった。ここにはこの国の地域・産業構造と階級社会がはっきりと反映されている。ロンドンのクラブがリーグに参入したのは、1893年にアーセナルが2部リーグに加盟したのが最初である。

図10(右).1871~72年シーズンにおけるFAカップ出場クラブの分布。ロンドンに限られている。図11(左).1888~89年シーズン(発足時)のFL加盟クラブの分布図。バーミンガムなどの中部、マンチェスター、リヴァプールなどのランカシャなどの工業地帯に集まっており、ロンドン周辺には見られない Tony Mason, Association Football and English Society, 1863-1915, Harvester Press, 1980, p.60

スポーツの世界でも、政治の世界でも、労働者の「階級」としての台頭は、ミドルクラスにとって脅威であった。サッカーでは、プロ容認によってジェントルマン階級と労働者階級とが同じ協会に所属することになったが、そのような状況に危機感を募らせたラグビー・ユニオンは、プロを完全に排除した。その結果、ラグビーでは、プロによる「リーグ」が別団体として独立し、13人制の異なる競技、リーグ・ラグビーが生まれることとなった。

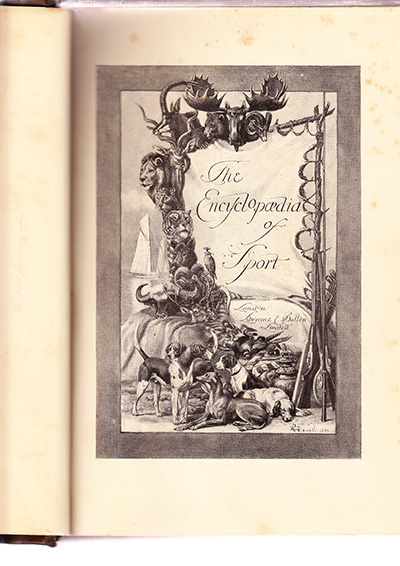

ところで、19世紀後半に次々と組織化されたサッカーをはじめとする競技は、「ゲーム」の名で呼ばれることが多かった。序章で詳述されたとおり、「スポーツ」という言葉は19世紀の終わりになっても、依然として狩猟・銃猟・釣りを指すことが多かったのである。図12は、19世紀末に出されたスポーツ百科事典の扉絵であるが、このことを良く表している。現代のような意味での「スポーツ」の語義が確立するのには、この概念がアメリカをはじめ海外に持ち出され、またオリンピックの普及によって新たな意味範囲を獲得したことが大きな意味を持っている。その意味では、スポーツという概念はイギリス人にとっても(逆)輸入語としての一面を持っていると言えるかもしれない。

図12.1897年と1898年に2巻本で出された『スポーツ百科事典』の扉絵。依然として、狩猟用動物や銃、釣り用具などが描かれているが、テニスラケットやゴルフクラブも見える。サッカーやラグビーのボールはない。Henry Charles Howard Earl of Suffolk and Berkshire, Hedley Peek, Frederick George Aflalo, The Encyclopaedia of Sport, 1897, front page

6.帝国とアマチュアリズムの長い黄昏

スポーツは、特に1880年代から20世紀初めの帝国主義時代を中心として、植民地行政官、宣教師、軍人、貿易商人、技術者、教師などによって世界各地へと持ち出された。彼らの多くが学生時代にスポーツを経験しており、またスポーツで心身を鍛えた若者は、植民地での業務に適していると考えられた。しかし皮肉なことに、世界にスポーツを持ち出したその時代はまた、自分たちが世界に「教えた」はずの当のその競技において、植民地や外国に敗れる経験の始まりでもあった。

すでに19世紀後半には、海軍力と陸軍力の象徴であったヨットとポロでアメリカに敗れ、競馬界でもケンタッキー馬が席巻していた。クリケットでは、1882年にイングランド代表が「クリケット界のバチカン」と呼ばれるMCCの本拠地ローズ・クリケット場でオーストラリアに敗れた。ラグビーでは1905年、遠征してきたニュージーランドの初代オールブラックスに、イングランド、スコットランド、アイルランドの各代表をはじめ、州代表もそうなめにされ、遠征終盤で疲れの見えた相手にウェールズ代表が辛勝するのがやっとだった。

時代は約半世紀下るが、1952年のヘルシンキ五輪では、メダル数11個(金1、銀2、銅8)で、日本に次いで18位と惨敗。同年オスロの冬季大会では総メダルが女子フィギュアの金ひとつだけであった。翌1953年、エリザベス女王戴冠の年、すでにクリケットと並ぶ国民文化と呼べるスポーツになっていたサッカーでも、「聖地」ウェンブリー・スタジアムで10万人以上の観客を前に、イングランド代表はハンガリーに3対6で敗れた。翌年、雪辱を期して乗り込んだブタペストで、イングランド代表は、今度は1対7で完敗した。この歴史的大敗は、新聞でも大きく取り上げられ、ついにサッカーにおいてさえ、自分たちが「教える側[マスター]」ではなくなったことを国民に認識させたのだった。「帝国の黄昏」はフィールドの上でも進行していたのである。

だから、1966年に自国開催したサッカーワールドカップにおける優勝は、スエズ危機以降、次第に実感されるようになっていたイギリス帝国の国際的威信低下の中で、自信回復の象徴となった。大衆紙各紙は、この勝利を「自然の摂理の回復」であるかのように書き立てたが、逆にそのためにサッカー界の刷新は遅れ、イングランド・サッカーは停滞した。戦後のベビーブーマー世代が若者となるこの60年代頃から、サッカー場の雰囲気は変質し始める。娯楽の多様化が進み、テレビやマイカーの普及、女性の権利拡大などがあいまって、娯楽における家庭という単位の重要性が増した。男同士の社会的結合の場としてのサッカー場の意味は、相対的にその価値を低下させ、スタジアムに足を運ぶファンの数は年々減少した。

それと入れ替わるようにして、サッカー場ではフーリガンと呼ばれる若者たちの問題が前景化してきた。彼らの暴力的な振る舞いは、父親世代の品行方正な労働者の娯楽としてのサッカーのイメージ、19世紀末から20世紀初めに成立した労働者階級をも含んだ「紳士の国」の国民文化(図13)への「理由なき反抗」でもあった。同じ前世紀転換期に建設されたスタジアムの大部分は、すでに老朽化が進んでいた。福祉国家政策が「イギリス病」批判と結びつきながら、サッチャー政権の誕生へとつながる1980年代までには、労働者階級の自治の象徴としての立見席[テラス]は、フーリガンの集まる不穏な場所というイメージに変容していたのである。

図13.1923年のFAカップ決勝には、12万人を超える人びとが集まった。試合前ピッチ内になだれ込んだ群衆が、白馬に乗ったひとりの警察官の誘導で整然と行動し、事故なく試合は終ったという逸話が生み出され、現在でも「白馬の決勝戦[ホワイトホース・ファイナル]」と呼ばれている。Simon Myers, Football: The Early Years, Simon Myers,2008, p.57

1989年のスタジアム事故、いわゆる「ヒルズバラの悲劇」は、このような歴史的文脈の中で起こった。シェフィールドのヒルズバラ・スタジアムで行なわれたFAカップ準決勝リヴァプール対ノッティンガム・フォレスト戦で、死亡者96名、負傷者776名をだした、イギリス・スポーツ史上最悪の惨事である。事故の調査を委嘱されたテイラー判事による中間報告書で明らかにされたのは、事故がフーリガンとは無関係であり、警備側の誘導上の過失だったことであったのだが、事故直後、政府もメディアも世論も、この事故を即座にフーリガンと結びつけた。テイラーの74項目に及ぶ勧告には、立見席[テラス]を撤去し、全スタジアムを椅子席化するという提案が含まれていたが、安全対策としてのその提案は、事故とは別な文脈に回収されていく。それは、テラスに象徴されていたサッカー場における「民衆による自己規律」の原理と決別すること、そして、労働者階級男性を基盤とするイギリスの国民文化としてのサッカーが、より幅広い消費者へと開かれたグローバルなエンターテイメント商品へと舵を切ることを意味していた。

1992年、サッカー協会(FA)は、メディア王マードック率いる衛星放送会社が提示した破格の放映権料を背景に、サッカーリーグ(FL)の上位クラブを引き抜き、FA直轄の「プレミアリーグ」を立ち上げた。スタジアムの新設や大規模な改修は、そのための費用捻出を理由としたチケット価格の高騰につながった。

こうして改築された新しいスタジアムは、新しいファン層を生み出した。それまでのスタジアムにおいても、観客は必ずしも労働者階級ばかりではなかったし、伝統的なファン層は今でも存在する。しかし今日では、家族連れや女性客などをも含む「新消費者型ファン」が増加している。教育水準が高く、知的専門職に従事するミドルクラス層のファンも増えた。彼らの多くはスタジアムに行くのと同じくらい、自宅やスポーツ・バーでも試合を楽しみ、サッカーについてブログやSNSや「ファンジン」(サッカー・ファンのミニコミ誌)においてサッカーについて「書き」、あるいは「読む」人びとでもある。海外のテレビ視聴者たちも、世界中からツーリストとして観戦にやってくるようになった。

プロ・アマ問題をめぐってラグビー・ユニオンとラグビー・リーグとが分裂してから100年後の1995年、ラグビーではついにプロ化が容認された。クリケットでは、伝統的なテストマッチに代わって、トゥウェンティ・トゥウェンティ(投球数制限によって短時間で終るルール)という形式が人気を集めている。オリンピック・パラリンピックのメダル獲得のために、政府は多額の支援を拠出するようになった。

近代スポーツを形づくり、それを世界に輸出したイギリスは、1990年代以降、新たな構造的転換を経験した。いまや「近代スポーツの母国」も、グローバルなスポーツ市場の中の一員に過ぎなくなっているのである。