はじめに

フランスに関わる本章が、『文学(あるいは絵画/観光/料理)の世界史』の一節であれば、読者と共有できる確かな知識を前提にして、筆が進んだことだろう。しかし、これが一転して「フランスのスポーツ」を前にすると、筆をもつ手が止まってしまう。世界人口の約7割にあたる48億人が2012年のロンドン五輪を、そして7億人が2006年のFIFA(国際サッカー連盟)ワールドカップの決勝をテレビ観戦したほど、地球上の人々がスポーツに大きな関心を寄せているにもかかわらずである。

そこでまず、フランスとスポーツに関わる興味深い3つの事実を共有しておきたい。一点目は、現代に生きる私たちを魅了してやまないオリンピックとFIFAワールドカップが、実はいずれも、世紀の変わり目を生きたフランス人によって始められたことである。また過去には女子オリンピックなるものが存在したが、これを企画・実行したのも同じくフランス人だった。

二点目は、革命前のフランスには、スポーツを豊かに実らせる肥沃な大地が広がり、国王たちもそこでおおいに遊び戯れていたことである。日本では2011年にスポーツ基本法を制定する際、「する・見る・支える」の視点からスポーツの理念を議論したが、当時のフランスではすでに国王たちが、スポーツの「する・見る・支える」を実践していたのである。

三点目は、フランスではスポーツ関係者のみならず、日本でも知られている作家や芸術家たちもが、スポーツとは何かを自由に考えて行動してきたことである。本文では触れていないが、エドガー・ドガ「ロンシャンの競馬」(1871年)や、クロード・モネ「アルジャントゥイユのレガッタ」(1872年)のように、少なからぬ印象派の画家たちが、太陽の光に映えるスポーツをカンヴァスに描いている。また、太陽の光ならぬ「月の光」で有名なクロード・ドビュッシーは、テニスの試合と2人の女性による恋の駆け引きを掛詞にした「遊戯(Jeux)」というバレエ音楽を、1912年に作曲している。

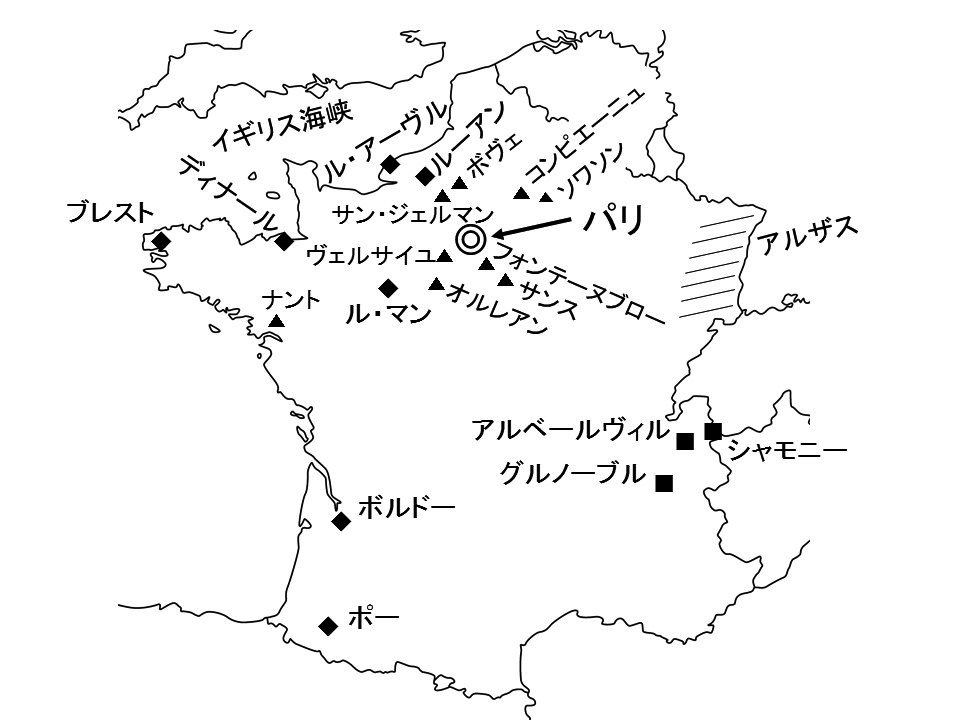

ところで、私たちがイメージする六角形のフランスは、明確な領土と主権とを有する主権国家体制を整えた16世紀以降のフランスである(図1)。そしてその歩みへの種、すなわちキリスト教の世界観による聖職者と貴族(騎士)、平民(農民・市民)という三身分の階層化は、11~13世紀の中世中期に蒔かれたものだった。そこで、フランスという国の現代までのスポーツ史を概観するにあたり、その胎動期といえる中世中期に起点を定めることにしたい。

本章では14~15世紀を中世後期、16世紀からフランス革命前夜(1789年)までを近世、革命から第二次世界大戦までを近代、それ以降を現代と区分する。単に中世と書かれているときは、中世中期から後期に相当する11~15世紀が視野に入っている。さら本章では、近世までのフランスで展開されたさまざまな遊戯的あるいは技芸的な身体活動も、「スポーツ」と表記することをあらかじめ断っておきたい。

1.中世中期からフランス革命までのスポーツ

中世中期のフランスは、およそ3つの身分ごとにスポーツの嗜好が分かれていた。例えば貴族(騎士)は、トゥルノワ(団体騎馬戦)やジュート(馬上槍一騎打ち)、狩猟といった馬に乗りながら武器を操り、ときには生命や身体が大きな危険にさらされる戦いを模したスポーツを好んだ。聖職者はテニス型ネット・スポーツのジュ・ド・ポームを、平民である農民や町民は、スールと呼ばれる群衆フットボールやホッケーの先祖のようなクロス、ボーリングに似た九柱戯などを楽しんだ。そこには身分制度による絶対的な境界線はなく、少なからぬ国王や貴族がジュ・ド・ポームにのめり込み、スールに熱を上げた聖職者も多かった。

戦いを模した馬のスポーツ

トゥルノワ、すなわち甲冑を着て槍や剣などを手にした騎士たちによる団体騎馬戦は、最も危険かつ最も高貴なスポーツとして、16世紀にその衰退期を迎えるまで、中世フランスの人々を熱狂させた。1130年以降に出された数々の禁令は、このスポーツに対する人々の興奮ぶりを今に伝えている。

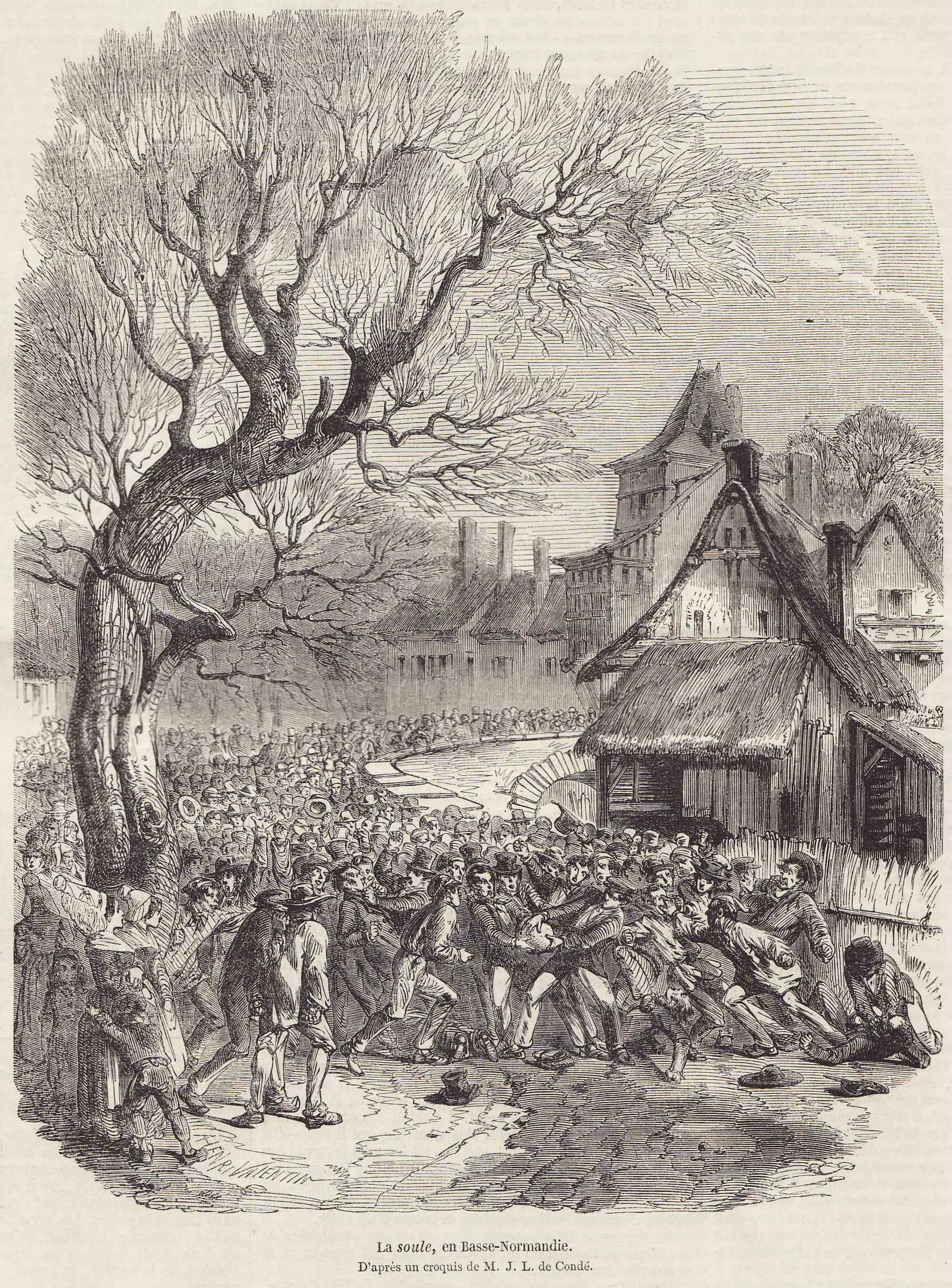

広大な平原でほぼ丸一日かけて行なわれ、命を危険にさらした騒然たる戦いは、13世紀末を境に、場所と時間とが限定されるようになり、細かなルールにもとづく一大スペクタクルへと変貌する。まず、丸太を粗く組んで作った囲いの出現により、狭い空間では扱いにくい長槍が姿を消し、安全面に配慮した切っ先と刃先のない剣と棍棒が用いられるようになった。さらには武器の扱いが上から下への切り下ろしのみに限定され、その結果、貴婦人方も安心して観戦できる騎士物語の一大絵巻が成立した(図2)。

図2.トゥルノワの光景(15世紀頃)

Anjou, Traité de la forme et devis comme on peut faire les tournois. 1401-1500. (BNF Gallica)

一騎打ちのジュートも、その騎士にとって、人より抜きんでた力と勇気とを人前で誇示できる絶好の機会だった。甲冑に身を固めた2人の騎士は馬にまたがって正対し、槍を小脇に抱えたまま突進して、相手の兜の左もしくは左手に持った盾を突き飛ばした。激しい衝突は槍を折るか、落馬するか、馬がもんどり打って倒れるかの、いずれかの結末を招く。悲劇への急転もあり得るこのような興奮に満ちた光景を、14~16世紀の詩人たちは高らかに謳い上げ、歴史家たちは記録に留めた。騎士には器用さではなく、人馬一体となって敵を突き飛ばし、両膝で万力の如く馬を締め付けて衝撃に耐えうる体力が求められた。

トゥルノワと同様、ジュートも時代とともに危険を緩和する措置がとられるようになる。折れやすい槍の使用は落馬の機会を減少させ、突進する方向に沿って両者の間に設置された人の背丈ほどの境界柵は、馬の予想外の動きを回避した(図3)。それでも悲劇は起こった。1559年6月30日、ジュートに挑んだアンリ2世は、折れた槍の破片が目に突き刺さり、その10日後に40年という短い生涯を終えたのだった。この日以降、ジュートの人気には陰りが見え始め、17世紀初頭にはほぼ姿を消すことになる。

ジュートの導入練習的なスポーツが、カンテーヌ(槍的[やりまと])である。馬を駆けながら木製の的に槍をぶつけ折り砕き、瞬時に槍を投げ捨てて何事もなかったかのようにその場を駆け抜けるこのスポーツは、12世紀の記録に現れ、ルイ14世の時代に最盛期を迎えたのち、フランス革命後にはその姿を消した。カンテーヌは危険に打ち克つ勇気を必要としないので、騎士たちの目にはパロディのように映ったが、平民たちにはジュートのまねごとができるとあって人気が高かった。

スポーツによる身分制度の巧みな越境

狩猟とスール(群衆フットボール)もまた、中世フランスの人々の情熱をかき立て、時には身分の垣根を軽々と飛び越えさせた。

狩猟は獲物となる動物たちが生息する広大な土地が必要であり、それゆえこのスポーツの実践者として名を連ねるには、土地の所有者すなわち王侯貴族でなければならなかった。しかし、平民たちには密猟という奥の手があった。さらに、多くの禁令には除外者リストがあり、金銭と引き替えに狩猟を許可された農民・町民たちも少なくなかった。国王や領主が禁猟区を狭くしたり、ひとつの地域に暮らす住民全員に狩猟を許可する場合もあった。その目的は国王領の麦を食い尽くす動物の駆除であり、こうした地域では誰もが罰金なしでオオカミやキツネ、アナグマ、カワウソを狩り、獲物を持ち帰ることができた。

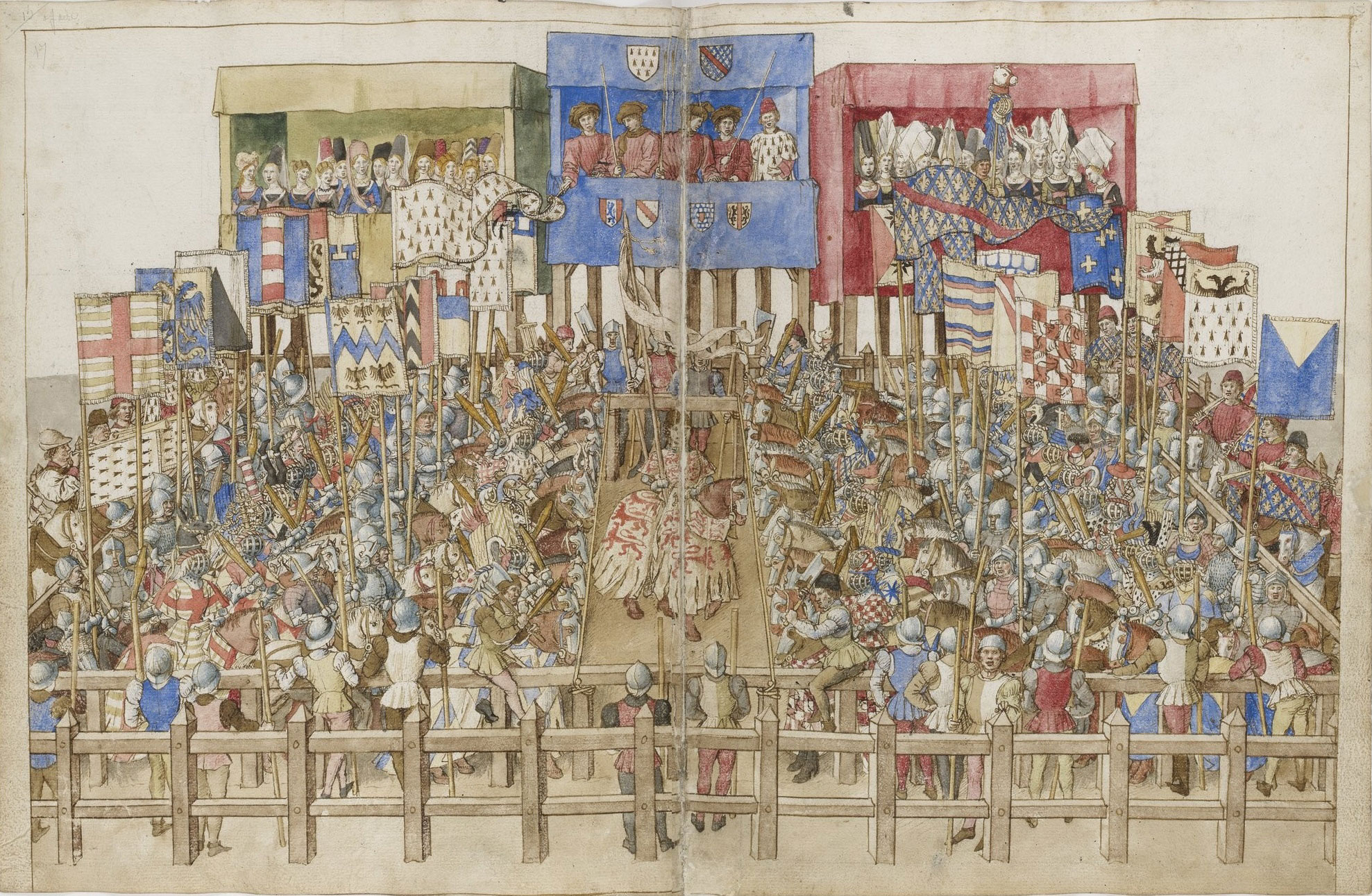

村や町を単位とする広大な空間に、城壁や教会の門などをゴールとして設定し、足で蹴ることはもちろん、あらゆる手段を用いてボールを運んだスールは、主に町村間や教区間、あるいは独身者と既婚者との間で行なわれた民衆に人気のスポーツだった(図4)。そこではある程度の暴力が許され、相手の頭に大怪我を負わせた者を許した大量の赦免状の存在は、その激しさを物語っている。12世紀には姿を見せていたこのスポーツを、アンリ2世が詩人のピエール・ド・ロンサールとともに楽しむなど、スールの広がりは民衆だけにとどまらなかった。

力任せのスポーツから洗練されたスポーツへ

銃器が登場する以前、騎士にとって必要不可欠な身体能力は、馬を乗りこなし剣や槍を自在に操ることだった。しかし、これらのほとんどは経験則に裏打ちされただけの粗雑なもので、トゥルノワやジュートの乗馬技術も、十字軍時代から続く長槍や重い剣の扱いも、肉体的な力がそのすべてだった。その力任せの世界に変化が訪れたのは、アンリ4世からルイ14世の時代で、どちらもイタリアからの影響を受けたものだった。

乗馬の世界では16世紀の後半に、イタリアで学んだ馬術教師のアントワンヌ・ド・プリュヴィネルが、優雅さと気品とにあふれる垢抜けした馬術をフランスで発展させた。品位ある騎乗姿勢と、簡素だが計算され尽くした外見の高雅さに加え、後脚で立ち上がり前脚を屈曲させるクルベットなど、騎馬バレエとでも言うべき動きを演じさせるものだった。同時代を生きたイングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピアに、『ハムレット』の中で、「あの連中(フランス人)は馬術に長けている」と言わしめるレベルだった。

プリュヴィネルの馬術は、ルイ14世治下における華麗な宮廷文化との関係を深めていく。その象徴がカルーゼルである。ルイ14世の王太子誕生を記念してパリのチュイルリー宮殿で行なわれたときには、1万5000人の観客席が用意され、その前で豪華絢爛な衣装を身にまとった国王や貴族たちによる演技が披露された(図5)。これがもとで、ルーヴル美術館のすぐ西に位置する広場には、カルーゼルの名がついている。

図5.チュイルリー宮殿での大カルーゼル(1662年6月5〜6日)

Gissey, Le Grand Carrousel donné par Louis XIV dans la cour des Tuileries à Paris, 1662.(https://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrousel-LouisXIV-1662.jpg)

一方、決闘の習慣が依然として色濃く残っていた16世紀後半の剣術界に現れたのが、フランス初の剣術書(1573年)の著者アンリ・ド・サン・ディディエだった。彼は「巧みさと秩序と実際にもとづいて」剣の3つの構えを想定し、脚の運び方に名前をつけるなど、剣術の理論化に大いに貢献した。それまでは宮廷の夜会にイタリアの剣術師範がたびたび招かれるなど、イタリアからの影響を色濃く受けていたが、それを独自に発展させたサン・ディディエの剣術は、フランス流派の初まりを告げることになる。1603年にはアンリ4世がイングランド皇太子の下へ、フランスの剣術士を派遣するほどまでに、その評価は高まった。柔道の審判用語に日本語が使われているように、フェンシングではフランス語が用いられている。この理由のひとつに、フェンシングのルーツである剣術の理論化が、フランスで進んだことが挙げられる。

2.スポーツの王、王のスポーツ

パリのチュイルリー公園の北西端に、1862年に竣工した国立ジュ・ド・ポーム美術館がある。この建物の中で1909年までプレーされていたジュ・ド・ポーム(以下、ポーム)こそ、「スポーツの王、王のスポーツ」と称される中世フランスを代表するスポーツである。綱(のちにはネット)をはさんで正対し相手とボールを打ち合うポームは、12世紀に姿を見せ、フランス全土で歴代の国王から貴族、農民、手職人にいたるまで、あらゆる階層を虜にしながら、16世紀の後半にその絶頂期を迎えた。その後ポームは、ルイ14世の治下で衰退しはじめ、フランス革命時には勢いを失ってしまった。しかしその息吹は、イギリスのウォルター・クロプトン・ウィングフィールド大佐による、「かつてのジュ・ド・ポームをプレーするために改良された新式移動式コート」の発明(1873年)を経て、テニスの形で現在に伝わっている。

手のひらからラケットへ

ポームはその名のとおり、当初は手のひら[ポーム]でボールを打ち合っていたが、手のひらが痛くならないように、13世紀末頃から革手袋が使われるようになった。その後、羊皮紙をきつく貼った羽子板のような打ちべらを経て、16世紀初頭には、名前は手のひら[ポーム]のまま、羊腸(ガット)を張ったラケット・スポーツへと発展する。

1467年にパリでボール製造業者同業組合が設立されたことは、その頃にはすでに、ボールの需要の高まりに目をつけた業者が乱立し、質の悪いボールが数多く出回っていたことを物語っている。ルイ11世は1480年の勅令で、良質の革と獣毛とからなる質のよいボールの製造を、ルーアンのボール製造業者に命じなければならなかった。石炭や磨き粉などの異物が入ったボールによって、多くの人の手や腕が傷つき、ときには骨折する者まで現れたからである。その甲斐があって、フランス皇太子が《格好の土産》として高品質のボールを「ヘンリー5世」に贈った場面が、シェイクスピアの作品に描かれている。

1610年にはシャトレで「ポーム師範・ラケット商・各種ボール商協同組合」が登記され、異業種集団からなるポーム・グループが誕生する。協同組合の結成はポームに関する権利と利益の独占化を招く一方で、用具の質の向上に貢献した。1767年の政府公刊書『工芸明細目録』は、ポームのラケットとボールは工芸の域に達していると評し、ドゥニ・ディドロとジャン・ル・ロン・ダランベールらの『百科全書』(1751~1772年)には、ラケットとボール、その製造段階、製造道具などの図が納められた。

球戯場の整備とスポーツ産業としての広がり

1292年のパリの人頭税台帳に記されたポーム用具商兼球戯場主は、わずか13人に過ぎなかったが、1596年には、その約20倍にあたる250の球戯場がパリに美しく整備されることになった。同じ頃、ヴェネチア大使のリッポマンノは、フランス全土には1800の球戯場があったと記しており、おそらくこの時期がポームのピークだったと言えよう。

15世紀以降、ポーム用の屋内球戯場が建設されるようになり、四方の壁と横長の片方の壁に設置された短い庇[ひさし]とを利用するクルト[短い]・ポームと、従来と同様に屋外でプレーされるロング・ポームとが区別されるようになっていく。いずれも屋内と推測されるパリの250の球戯場には、施設管理人やポーム師範、用具製造業者、マッサージも担当する得点記録係などが出入りし、約7000もの人々がポームで生業を営んでいた。1657年に114、1727年に約60、1780年に10か所と激減したパリの球戯場は、1839年にはいったんすべて姿を消す。この間、フランス各地でポームのために整備された柱のない大きな室内空間は、モリエールなどの地方巡業を主とする劇団にとって格好の臨時劇場となり、演劇芸術の普及・振興に貢献した。

他方、国王たちはポームで遊び戯れるため、宮殿内の球戯場の整備に勤しんだ。1527年にはフランソワ1世がフォンテーヌブローに初の球戯場を建設し(図6)、その後を継いだアンリ2世はルーヴルに壮大な球戯場を築かせた。17世紀にはコンピエーニュとサン・ジェルマン、ヴェルサイユにも、屋内球戯場が完備されていた。ルイ14世が1686年に4万5000フランをかけ、宮殿の南東数百メートルの位置に移設したヴェルサイユの球戯場は、それから約100年後、フランス革命前夜の大舞台となる。1789年6月20日、この場所に、商工業者や都市民衆、農民などの第三身分の議員が集まり、憲法が制定されるまでは国民議会を解散しないと誓ったのだった。世界史の教科書に掲載されているダヴィッドの絵画(カルナヴァレ美術館蔵)で有名な「球戯場の誓い」である。

国王たちは賞品つきのプロの試合を開き、そこでプレーし、観戦した。またルイ14世はポーム専任の幕僚を任命し、専属のボール・ラケット商を抱え、王子たちには専任の師範による指導を受けさせた。球戯場を中心に営まれたポームの世界は、裾野の広い一大スポーツ産業へと成長を遂げたのだった。

周りのどの国の民よりもフランス人にこよなく親しまれた遊戯|フォシェ、1610年

イギリスの旅行作家ロバート・ダーリントンは、「フランス人はラケットを手にして生まれ」、女性も子どもも手職人もポームを楽しみ、その数は「イギリスの酔っ払いを上回る」と1604年に記している。この行き過ぎた熱狂を沈めるため、ルーアンの大司教コリマンは、はやくも1245年に神父たちにポームを禁じ、1369年にはポーム狂のシャルル5世をして、ポーム禁止の勅令を発布せざるを得なかった。1397年、パリのドゥラマール警察は日曜以外のポームのプレーを禁じた。平日に労働者が連れ立って職場や家庭を離れ、ポームをプレーしていたからである。その後もサンス(1485年)やパリ(1512年)、ソワソン(1673年)で聖職者のプレーが禁じられ、1612年にはルイ13世によって新しい球戯場の建設にストップがかけられた。しかしもちろん、何度も発せられた禁令にへこたれることなく、人びとはポームにのめり込んだ。

16世紀のフランスを代表する作家ラブレーが描いた大巨人「ガルガンチュア」は、3時間の講義を受けた後、ポノクラート先生とポームで体を鍛え、その息子「パンタグリュエル」はオルレアンの学生たちによる指導のお蔭でポームがあっという間に上手くなった。当時の権威を痛烈に風刺したラブレーの目には、「ポームばかりがうまくなり」と映っていたに違いない。

国王や軍人たちの熱狂ぶりも、負けていない。喧嘩王・ルイ10世は1316年に、ポームをしたあと水をがぶ飲みし過ぎて体調を崩し、息を引き取った。イギリスとの百年戦争の終盤にさしかかった1434年、「憤怒」のあだ名をもつエティエンヌ・ド・ヴィニョール大尉はフランス北部のボヴェで、ポームをプレー中に敵将に捕らえられている。ジュートでの槍の傷がもとで亡くなったアンリ2世は、フランス国王で最高のポーム・プレイヤーと称され、その息子シャルル9世もポームに情熱を燃やした。ナントの王令(1598年)を発布する4年前、パリ市民の広範な支持を得るため突如カトリックに改宗したアンリ4世は、パリ入城の翌日からさっそくポーム遊びに耽った。背中が破れたシャツ1枚と、犬の足のように薄汚い半ズボンという出で立ちだった。

今に生きるポームの息づかい

現実世界を洞察し人間の在り方を綴った哲学者たちは、ポームにたとえながら、その思想を現代の私たちに伝えてくれている。

言葉は半分は話し手のもの、半分は聴き手のものである。聴き手にはその言葉がもつ弾みに合わせて受け取るような心構えが必要である。ちょうどポームをする人たちの間で、ボールを受ける側が、相手の動きや打ち方に合わせて足を運んだり、ラケットを構えたりするようなものである(モンテーニュ『エセー』第3巻、1588年)。

私が何も新しいことを言わなかったなどと、言ってほしくない。素材の配置が新しいではないか。ジュ・ド・ポームをするときは両プレーヤーとも同じボールを使うが、一方がこれをよりよい場所に打ち込むのだ(パスカル『パンセ』1670年)。

(子どもが)初めて手にするラケットは木でつくられたものにし、次に羊皮紙、最後は上達に応じてガットを張ったものにしたい(ルソー『エミール』1762年)。

”Prendre la balle au bond”(弾んでいる球をとらえる→機会を巧みにとらえる)、”Se renvoyer la balle”(球を打ち合う→責任をなすりつけ合う)など、ポームから生まれた言葉は今も息づいている。「人々は1個のボールや1羽の兎を追うことに夢中になる。それは国王たちの楽しみそのものでもある」。こう述べたパスカルの家は、パリ・リュクセンブール公園側[そば]の2つのポーム球戯場に囲まれていた。

3.19世紀から20世紀初頭におけるフランス・スポーツの3つの流れ

フランス革命期に下火となったポームなどのスポーツは、19世紀に入り、異なる社会層がそれぞれ支えた3つの流れの中で息を吹き返した。

近代の市民教育としてのジムナスティーク

封建的制度に取って代わる市民社会をつくりあげたヨーロッパ諸国は、有能な市民を育成するための新しい身体教育を必要とした。フランスでは、1816年にスペインから帰化したフランシスコ・アモロスのジムナスティークがその役割を担い、市民や軍人、子どもたちへの普及が試みられた(図7)。これがひとつ目の流れである。ジムナスティークとは単なる体操ではなく、その内容は今日のフィールド・アスレチックに出てくるような運動と、ボクシングやレスリングなどのスポーツとから構成されていた。1850年以降、ジムナスティークの学校への導入を目的とした各種法律が公布されるが、施設の準備と指導者の養成が間に合わず、これは不十分な成果に終わった。一方、軍事的なジムナスティークは、1852年開設のジョアンヴィル軍事師範学校に受け継がれた。

民間のレベルでは、フランス初のジムナスティーク協会が1860年にアルザスで設立され、ドイツとの国境地域を中心に組織が拡大していった。普仏戦争後の1873年には、アモロスの弟子ユジェーヌ・パによって、フランス初のジムナスティーク協会連合が誕生する。ドイツ兵の身体・精神に対抗しようとする意識の高まりゆえ、1882年にフランスに存在した98のジムナスティーク協会のうち、半数の48協会がドイツとの国境沿いで設立されたものだった。また、解剖学と生理学の理論をもとに徒手体操や組み体操から構成されたスウェーデン式ジムナスティークは、1890年代後半以降にフランスで広まっていった。

イギリス・スポーツの移入

ふたつ目の流れは、フランスに滞在したイギリス人たちによるスポーツの紹介である。最初の舞台は英国人の保養地として人気が高かったイギリス海峡[ラ・マンシュ]沿岸地方であり、ここから英国かぶれの上流階級と青年たちを介して、フランス各都市にイギリスのスポーツが広がった。

その幕開けは、1838年のセーヌ川河口の都市ル・アーヴルにおける、イギリス人外交官によるレガッタ・クラブの結成である。その後、1847年にはルーアンで、1853年にはパリでボートのクラブが組織され、イギリスのスポーツはまずイギリス海峡からセーヌ川沿いに、フランスの内陸へ遡上していった。1856年には、イギリスの退役軍人がピレネー山脈に近いポーに開いたゴルフコースに、フランス初のゴルフ・クラブが生まれた。イギリス人貿易商が神戸の六甲山に日本初のゴルフ・クラブをつくる、45年前のことである。その後、パリ徒競走クラブ(1870年)とル・アーヴル・フットボール・クラブ(1872年)といった、グラウンドで行なうスポーツが組織化される。1875年には英仏人による徒競走クラブの会合が開かれたり、後に公教育大臣と外務大臣を務めるマルセラン・ベルテロが、パリのブローニュの森で日曜日ごとにイギリス人チームとラグビーの練習会を開くなど、英仏のスポーツ交流が進んでいった。

世界最古のテニス・トーナメントであるウィンブルドン選手権が始まってから10年後の1887年には、フランス初のテニス・クラブが海岸保養地ディナールに設立された。『女の一生』(1883年)で有名な作家ギ・ド・モーパッサンはさっそく、ラケットを手にディナールに押し寄せる上流階級のフランス人を、「ローンテニスと呼ばれるイギリスの病にとりつかれている」とからかった。明治期に日本へ移入されたスポーツを「西洋から神国へ伝染した輓近の病気」と揶揄した猫の「我が輩」と、同じ構図が見て取れる。

このように、フランスで消えかけたポームはイギリスで装いを新たにし、テニスとして母国に舞い戻り、1891年には全仏オープンの前身であるフランス選手権大会を開くまでに、人びとの心をつかんだ。ちなみに、テニス連盟の2016年度の登録者数は100万人を超えており、フランスでは、同じく210万人を有するサッカーに次ぐ、2番目に人気の高いスポーツとして愛され続けている。

ディナールにテニス・クラブが誕生した年、パリではフランス徒競走協会連合が誕生した。2年後には複数のスポーツ種目からなるフランス競技スポーツ協会連合へと名称を変え、社会人や学生といった異なる年齢や階層の人々を取り込みながら、パリから地方へと組織を拡大させていった。

1894年、31歳だった事務局長ピエール・ド・クーベルタンは、この連合を足掛かりにして近代オリンピックを創設し、その10年後、今度は28歳のサッカー委員会書記長ロベール・ゲランが、FIFAの初代会長に就任した。現在もっとも影響力のある世界の二大スポーツ・イベントの源流は、19世紀末にフランスで誕生したこのスポーツ組織にあったのである。

スピードの魅惑―冒険的都市間レースの誕生

3つ目の流れは、科学技術の進歩から生まれた自転車と自動車の登場である。これらは、未知なるスピードの競争と広大な空間移動とを融合させた、冒険味あふれる都市間レースを生み出した。

足蹴り木製二輪車ドライジーネを発明したのは、19世紀初頭のドイツだったが、ペダル式自転車ヴェロシペードの量産化に成功したのは、1861年のフランスだった。都市間自転車ロードレースはこのヴェロシペードを用いて始められ、1869年のパリ・ルーアン間レース(123キロ)を皮切りに、瞬く間にフランス全土に広まった。1891年のパリ・ブレスト・パリ間レース(1200キロ)では、ギアやベアリング、チェーン、空気入りタイヤなどを装着した現代的な自転車が登場する。『ル・プティ・ジュルナル(小さな新聞)』が主催したこのレースに対抗し、『ル・ヴェロ(自転車)』誌は同年に、ボルドー・パリ間レース(600キロ)を立ち上げた(図8)。1903年には、マイヨ・ジョーヌ[黄色のジャージ]で有名なツール・ド・フランスが始まった。これは『ロト(自動車)』誌がライバル2誌によるレースに対抗してつくったものだった。高校野球の夏の『朝日』と春の『毎日』に先行した、フランス版メディア・スポーツの誕生である。

図8.第1回ボルドー・パリ間自転車レースのスタート(1891年5月23日、午前5時) Le Sport universel illustré. 14 mai 1898. (https://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A9part_du_premier_Bordeaux-Paris,_en_1891-_2.jpg)

一方、自動車の都市間レースは、前出の『ル・プティ・ジュルナル』による、1894年のパリ・ルーアン間レース(127キロ)を嚆矢とする。その翌年からは、パリ・ボルドー・パリ間(1178キロ)をはじめとする複数の都市間レースが催され、今日にいたるモーター・スポーツの礎が築かれた(図9)。その後、世界初のグランプリ・レースが1906年にル・マンで開かれ、そのル・マンで1923年に始まった24時間レースは現在、世界三大レースとしての地位を確かなものにしている。

図9.ゴードン・ベネット・カップでリシャール・ブラジエを操縦する優勝者レオン・テリ。当時の車はすべてオープンカーであり、ルパンとホームズは強烈な風圧に耐えながらセーヌ川河口までの2時間を走りきった。

Moreau et Voulquin. Les sports modernes illustrés. 1905, p. entre 30 et 31

画家のジュール・シェレによる「ベンゾ・モーター」(1890年)や、同じくアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの「シンプソンのチェーン」(1896年)などの宣伝用のポスターは、スポーツと商品と芸術の新しい関係を世に示し、3つ目の流れを特徴づけている。

スポーツの達人アルセーヌ・ルパン

ルーアン出身の小説家モーリス・ルブランの手により、1905年の『ジュ・セ・トゥ(私はすべて知っている)』誌に登場したアルセーヌ・ルパンは、実はこれら3つのスポーツの流れに身を置いた怪盗紳士だった。日本語訳全集で25冊にのぼる作品の中で、ルパンはジムナスティークとフェンシング、ボクシングの教師を父にもち、毎朝スウェーデン式ジムナスティークで体を鍛え、鉄棒や綱登り、吊り輪などを華麗にこなし、ボートやボクシング、レスリング、柔術、水泳、射撃などのスポーツで卓越した才能を見せている。

そして何よりも、冒険の主な舞台となったパリとノルマンディ地方を自転車やオートバイ、自動車で駆け抜け、そのスピードの魅力を読者に余すことなく振りまいた。シャーロック・ホームズとの対決では、このイギリス人を助手席に乗せて、パリからセーヌ川河口までの舗装されていない160キロ以上の道のりを、2時間あまりで走り抜いている。都市間レースさながらのハンドルさばきである。

4.フランスから生まれた2つの近代オリンピック

クーベルタンの思想形成過程

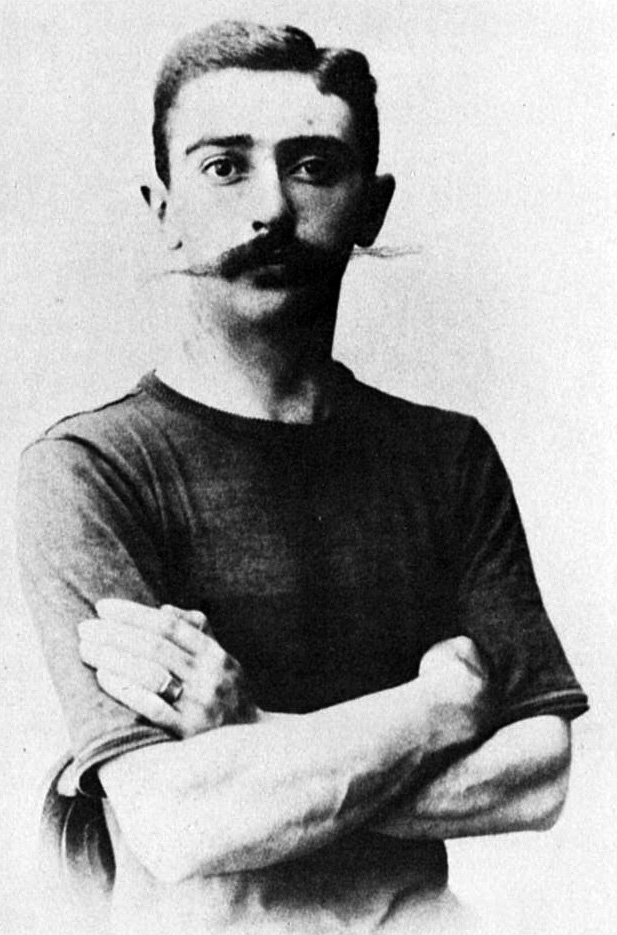

1863年の元旦、ピエール・ド・クーベルタンはパリのウディノ通り20番で、男爵夫妻の第4子として産声を上げた(図10)。国家間の対立・協調関係がめまぐるしく入れ替わる時代に生きることになる少年ピエールは、普仏戦争とこれに続いたパリ・コミューン下のフランス人同士の凄惨な戦いを、7歳にして目の当たりにした。

図10.近代オリンピックの創始者ピエール・ド・クーベルタン(20歳頃) Navacelle, Pierre de Coubertin : sa vie par l’image, 1986, p. 15

彼が生を受けた時代は、古代オリンピックが再発見された時代でもあった。1776年にイギリス人リチャード・チャンドラーがオリンピアの聖地の一部を発見して以降、フランスとドイツの発掘隊が相次いでオリンピアに乗り入れ、これらの学術的な調査成果は、1878年のパリ万国博覧会におけるオリンピア遺跡の展示に結びついた。パリのイエズス会系中等学校で、古代ギリシャ史の世界に魅了されていた15歳のクーベルタンは、この展示の前に立ち、古代オリンピックの情景を思い描いたに違いない。

中等学校を卒業後、青少年教育への思いが高まった20歳のクーベルタンは、教育制度の比較研究のためイギリスに渡り、ラグビー校などのパブリック・スクールを訪問する。そこで見たものは、『トム・ブラウンの学校生活』(1857年)を読んで期待していたとおり、パブリック・スクールがイギリスの社会の発展と安定に大きな役割を果たし、その中心に「自由とスポーツ」が根づいている姿だった。生徒を鋳型にはめ込もうとする当時のフランスの教育にはない発想だった。

近代オリンピックが目指すことになる平和への願い、そのモデルとなる古代ギリシャの知識、そしてその主要な手段となるスポーツの教育的価値への気づきが、20歳を少し過ぎた頃のクーベルタンに揃ったのだった。

クーベルタンによる近代オリンピックの創出

イギリス中等教育の原理を「自由とスポーツ」にあると結論づけたクーベルタンは、1888年に、元首相のジュール・シモンを委員長に据えた「教育における身体運動普及のための委員会」を結成した。しかし、イギリス的な教育原理をフランスの教育制度に導入するという教育改革の構想は、愛国主義的立場からの強い抵抗により頓挫する。

翌年の6月、パリで第1回世界平和会議と第1回列国議会会議が開かれた。平和運動の「国際化」への第一歩を意味するこれらの会議は、頓挫していたクーベルタンの教育改革運動に新しいアイディアを吹き込むことになる。彼はふたつの平和会議の中心人物たちに接近し、スポーツ競技会による世界の学生たちの交流など、平和運動が有する理論や経験などを吸収したのだった。そして、スポーツの国際化が平和な社会の構築に貢献すると確信したクーベルタンは、1892年11月25日、パリ大学ソルボンヌ大講堂の演壇に立ち、次のように呼びかけたのだった。

漕手たちを、走者たちを、そして剣士たちを外国へ送り出しましょう。これこそ将来の自由貿易であります。これがヨーロッパの古い慣習に導入される日、平和への理想は新たな力強い支援を得ることになりましょう。(略)私の望みは次のような壮大かつ恩恵をもたらす事業を、みなさんとともに追求し実現できることであります。すなわちそれは、オリンピック競技会の復興であります。

国際的な競技会の制度を新たに創設し、競技スポーツを活用しながら社会の平和へ向けて行動しようという提案は、失敗に終わった。しかしクーベルタンは諦めず、約1年半後の1894年6月23日、パリ大学で開かれた国際アスレティック会議の場で、再びオリンピック競技会の復活を訴えた。「平和的かつ礼節をわきまえたスポーツの闘いが、数ある中で最上の国際主義であることを確信させてくれるに違いありません」。近代オリンピックと国際オリンピック委員会(IOC)が誕生した瞬間だった。古代オリンピックが再発見された時代に、戦争の体験から生まれた平和への願いが、教育的意義を秘めたスポーツとイギリスで出会い、国際化という船に乗って平和な社会を目指してパリを出港する。以上が、ひとりの若いフランス人貴族を中心に展開された、近代オリンピック創出の物語[イストワール]である。

女子オリンピックの創設

近代オリンピックの草創期にあたる19世紀後半から20世紀初頭にかけて、フランスの女性たちは、スポーツ・クラブや協会・連盟の多くに加盟を認められていなかった。このような状況の中、まずフランス初の女子スポーツ・クラブ「水の精」(水泳クラブ)が、1906年にパリで生まれる。1912年にフェミナ・スポート(サッカーと陸上競技)とフランス女子ジムナスティーク協会連合が、そして1917年にはフランス女子スポーツ協会連盟が、これに続いた。女子スポーツ協会連盟の会長を1919年に引き継いだアリス・ミリアは同年、オリンピック大会陸上競技への女子種目の採用を、IOC会長のクーベルタンに要求した。

要求を拒否されたミリアは、1921年に国際女子スポーツ連盟を設立し、その翌年、2年後にオリンピック大会を控えるパリを舞台に、第1回女子オリンピック大会を開催した(図11)。その後、女子オリンピック大会(正式名称は女子世界大会)は4年ごとに、1934年まで計4回開かれた。ちなみに、1926年の第2回大会には人見絹枝が参加し、走り幅跳びと立ち幅跳びで優勝している。また、1928年のアムステルダム五輪では体操と陸上競技、フェンシング、水泳、ダイビングで女子の参加が認められ、これにも参加した人見は800メートル競走で2位となり、オリンピックで日本人女性初のメダルに輝いた。ミリアの主張はオリンピックだけでなく、自転車とラグビー、ボクシングを除くスポーツ協会・連盟にも影響を与え、これらの団体は第二次世界大戦までに女性を受け入れていくことになった。

5.第一次世界大戦後のフランスとスポーツ

第一次世界大戦後、肉体的な生の無限の価値を再認識し、レジャーへの意識が高まったフランスでは、スポーツの間口と奥行きが大きく広がっていった。

新しいスポーツファンの獲得と国際スポーツイベントの展開

1920年代以降、スポーツを取り巻く環境が大きな変化を遂げていく。まずは各都市で進められた、スタジアムなどのスポーツ施設の整備である。例えば、1932年に始まったサッカーのプロリーグは、スタジアムやグラウンドで日常的にスポーツを観戦するという新しい習慣を生み出し、多くのファンを獲得していった。また1937年に始まり、1967年にカラー化を果たしたテレビ放送は、映像というこれまでのメディアにはない特性を最大限に活かし、人間のダイナミックな動きの粋であるスポーツを積極的に放映し、自宅のテレビでスポーツを観戦するというレジャーの新しいスタイルを提供した。これにより、スタジアムの収容人数をはるかに超える人々が、自転車のツール・ド・フランスやラグビーのシックス・ネイションズ、テニスの全仏オープン、サッカーのフランス・カップやプロ・リーグなどを観戦することになり、これらのスポーツのフランスでの人気を不動のものとした。

1924年の冬には、フランス東部に位置するモンブランの麓シャモニーで、のちに第1回冬季オリンピック大会と定められた「国際冬季スポーツ週間」が、IOCの後援で開かれた。つまりオリンピックの冬の大会は、フランスで始まったのである。同年の夏にはパリで1900年以来の大会が、そして第二次世界大戦をはさみ、1968年にはグルノーブル、1992年にはアルベールヴィルで冬季大会が催され、1924年のパリ大会から100年目にあたる2024年には、三度パリがオリンピック大会を主催することになった。フランスでオリンピック大会が開催されるのは2024年大会を含めると6回となり、これは2028年のロサンゼルス大会が8回目となるアメリカに次ぐ数字となっている。

フランスはオリンピックだけではなく、FIFAワールドカップを生み出した国でもあった。FIFAの初代会長に就任したのが28歳のゲランだったことは先に触れたが、1930年から始まるワールドカップの開催に尽力したのは、第3代会長に就任したフランス人ジュール・リメだった。フランスはその後、1938年第3回大会と1998年第16回大会のホスト国となる。後者の大会では、それまで白人主体だったチーム構成が一変し、ジネディヌ・ジダンをはじめ、国外あるいは植民地にルーツをもつ移民がフランス代表に名を連ねた。そしてこの移民との混成チームは、ワールドカップ初優勝を開催国で果たし、フランスを熱狂の渦に包み込んだ。移民選手との融合により大きく飛躍したフランスのサッカーは、移民との新しい関係構築への展望を開いたと言われるほど、実社会にインパクトを与えた。

スポーツはまた、フランスの作家たちをもおおいに刺激した。それまで文学においてあまり目を向けられなかったスポーツに注目し、その文化的そして知的な意味づけを模索しようとする作家たちが現れたのである。スポーツを愛好する芸術家たちが結成したペン・パレット・クラブのメンバーであるアンリ・ド・モンテルランが、1924年パリ五輪の芸術競技文学部門に出品した作品は、同年に『オリンピック』としてまとめらた。また、同じクラブのメンバーで同部門の審査員を務めたジャン・ジロドゥは4年後に、スポーツの本質的な意義を探求した『スポーツ』と題するエッセイ集を発表した。1920年代には、文学的な傾向をもつ「スポーツ図書クラブ」叢書や「スポーツ小説文庫」、「スポーツと戸外」叢書が出版される一方、ルブランなどの作家たちが、スポーツ専門のライターとは異なる文体で、ツール・ド・フランスやオリンピック大会のすぐれた観戦記事を寄稿した。このようにフランスの文学界は、スポーツの新たな魅力の開拓に大いに貢献していった。

スポーツ政策の法的整備―障害者スポーツの展開と競技力の強化

フランスのスポーツは第二次世界大戦前に法的な根拠を得て、新しい時代を迎えた。まず1936年に余暇・スポーツ組織を担当する政務次官が任命され、1963年には青年・スポーツ担当の閣外大臣、1966年には初の青少年・スポーツ大臣のポストが新設された。これ以降、度重なる中央省庁の再編で名称を変えてはいるものの、スポーツ担当大臣とスポーツ担当省が50年以上にわたり、スポーツ政策を推進している。ちなみに、2000年シドニー大会の「世紀の大誤審」で知られる柔道金メダリストのダヴィド・ドゥイエは、2011年から翌年にかけてスポーツ大臣を務めた。

フランスにおけるスポーツにかかわる初の法律は、1940年に登場する。またスポーツに関する体系的な法律であるスポーツ基本法は、1975年と1984年に、そしてスポーツ法典が2006年に制定され、今日にいたっている。注目すべきは、1948年から1955年にかけて制定された山岳ガイドやスキー教育、水泳施設、柔道ほか格闘型スポーツに関する法律である。危険性の高いスポーツの指導上の安全確保を目的としたこれらの法律を発展させ、現在では、国家免許である指導者資格免許を所持しなければ、いかなるスポーツも「有償」で指導できないことになっている。

障害者スポーツはスポーツ担当省が所管し、障害者基本法とスポーツ基本法(いずれも1975年)、スポーツ法典によって、スポーツの重要施策のひとつに位置づけられている。フランスの障害者スポーツの歴史は古く、1918年にはフランス聾者スポーツ連盟が誕生し、1924年にはパリで国際聾者スポーツ委員会が立ち上げられている。フランス傷痍者協会(1954年)がフランス障害者スポーツ連盟となるのは1977年だが、その4年前には、フランス・オリンピック・スポーツ委員会の加盟団体として承認されている。ちなみに、日本のオリンピックとパラリンピックの両委員会の間には、2018年の段階でもこのような関係はない。また2008年の北京パラリンピック大会から、メダリストにはオリンピックと同額の報奨金が支給されるようになり、同じ年にはフランス聾者スポーツ連盟がフランス障害者スポーツ連盟に統合されるなど、障害者スポーツの枠組と環境が整えられていった。

スポーツの競技力向上へのフランス政府による積極的な関与は、1958年に誕生した第五共和政の初代大統領シャルル・ド・ゴールにより始められた。彼はスポーツを公共サービスのひとつに位置づけるとともに、1960年のローマ五輪で金メダルがゼロに終わったことを背景に、スポーツの競技力強化に取り組んだ。エリート・スポーツの強化拠点である1975年創設の国立スポーツ・体育研究所はその象徴であり、2009年の政令による改組によって、現在では科学や文化、専門職業などに関する特別な教育機関としての地位が認められている。ちなみに、2012年のロンドン大会でのメダル獲得者の半数は、この研究所を拠点とする学生アスリートだった。直近の夏季大会である2016年リオ・デ・ジャネイロ大会で、フランスは日本の12個に次ぐ10個の金メダルを獲得し、メダル獲得数を指標とする国別競技力のランキングで7位につけている。

おわりに|柔道の国技化から見えるもの

現在のフランスにおいて、日本発祥の柔道はすでに、国技と呼ぶにふさわしい地位を得ている。道場やクラブで練習するすべての人びとの数を示す柔道連盟の2016年度の登録者数は約60万人で、これはサッカーとテニス、馬術に次ぐ4番目に多い数字である。競技会に出る選手と指導者だけが登録を義務づけられている日本とは事情が異なるので、単純な比較はできないが、この数字は同じ年の講道館への登録者数(約16万人)の約4倍に相当する。フランスの人口が日本の約半分であることを考えると、柔道の裾野の広がりは誰の目にも明らかであろう。

フランスにおける柔道の国技化は、①1905年にパリで行なわれた異種格闘技戦における柔術の勝利と(図12)、これをきっかけにした護身術としての柔術の流行、②柔道の精神性と教育効果とを見抜き、その本質と魅力を当時の上流階層の人びとに巧みに伝えたフランス人柔道家[ジュードーカ]の存在、③2016年リオ・デ・ジャネイロ大会までのオリンピックで、日本に次ぐ51個のメダルを獲得するまでにいたった競技力の強化が織りなした結果である。

ところで、クーベルタンは近代オリンピックを創設したいきさつを、次のように振り返っている。「フランス人の行動の契機を近くからよく見れば、それは大抵いつも3つのバネ、すなわち必要性と流行、外国との張り合いであることが分かる」。柔道という他国発祥のスポーツを国技のレベルにまで導いた行動の裏には、流行(①)と、必要性の認識と説明(②)、国際大会での躍進(③)という、3つのバネが揃っていた。そうであれば、この「3つのバネ」理論で、中世から現代までを概観してきたフランス・スポーツ史の大きな流れを説明できないだろうか。

例えば、すべての人間の自由と平等を宣言したフランス革命の前後で、あれほど盛んだったスポーツ活動に一息入れざるを得なかったことは、現在のスポーツ関係者たちが声高に唱えるスポーツ権を獲得するために、《必要》不可欠な行動だったと解釈できないだろうか。ちなみに、「体育・スポーツの実践は、すべての人にとって基本的人権である」と始まるユネスコの体育・スポーツ国際憲章の採択は、それから約200年後の1978年のことだった。女性のスポーツ権を主張したミリアの出現も、このような文脈で理解することができよう。

スポーツが下火になったところに現れた市民のためのジムナスティークや、イギリス海峡を起点としたイギリス・スポーツの移入、新しい科学・産業の落とし子といえる自転車と自動車の登場は、フランスを近代スポーツへ誘う《流行》そのものとなった。そして現在もっとも影響力のある世界の二大スポーツ・イベントであるオリンピックとFIFAワールドカップの創設は、政治や経済の分野では世界を制覇できなかった国による《外国との張り合い》から生み出された。

フランスは中世から近世にかけて、3つの身分にまたがる重層的なスポーツ文化を構築してきたが、これを可能たらしめたのは、スポーツの語源となった中世フランス語desport(気晴らし・戯れ)の精神だった。そしてこの「遊び」の精神にもとづき、隣国のイギリスで生まれた近代スポーツを海峡越しに、少し距離と時間を取りながら見つめられたからこそ、フランスはスポーツの魅力を様々な方法で引き出すことに成功した。このイギリスとの空間的・時間的な距離は、近代スポーツの展望を開くためのハンドルに必要な絶妙な「遊び」だったと言えよう。