〈5章スペインへ〉 〈目次に戻る〉 〈7章ユーゴスラヴィアへ〉

はじめに

ハンガリーはスポーツの世界においては、屈指の存在感を示してきた「強国」として知られている。オリンピックには、1896年の第1回アテネ大会から参加して以降、2016年のリオ大会に至るまで、出場した大会すべてで金メダルを獲得し、その獲得数は、92年のバルセローナ大会まではつねに10位以内に位置し、第2次世界大戦をはさむ1936~56年には3~4位であった。また、サッカーのハンガリー代表は、1950年のポーランドとの親善試合から54年のワールドカップ・スイス大会の決勝の西ドイツ戦まで、28勝4分という無敗記録をつくり、「マジック・マジャル」と呼ばれた。

この章では、「スポーツ強国」として知られるようになるハンガリーのスポーツの歴史を19世紀に遡ってたどっていくが、その際注目したいのが社会における暴力との関係である。社会学者のノルベルト・エリアスとエリック・ダニングによれば、スポーツにおける暴力と社会における暴力は密接な関係を持ち、国家や支配階級による暴力の独占を背景にして、スポーツにおける暴力の統制が進んでいったという。こうした理解に立つならば、重要なことはどの集団が社会の中で支配的であり、暴力の統制を掌握していたかということである。また、誰の好むどのようなスポーツが広まっていたかということ、つまりスポーツ種目とその担い手である社会階級の関係にも注意する必要がある。

ここでは最初に19世紀のスポーツの歴史を、ハンガリーにおける最新の研究にもとづきながら、暴力の統制が正統とされる根拠(正当性)に着目してみていくことにしたい。とはいえ、近現代史における暴力とスポーツの関係はそれだけではとらえきれない。軍事的暴力が正当性を持たずに暴走し、国家の掌握を目指したとき、あるいはそのような事態の後で再び暴力の独占による国家体制の確立が起こる場合、スポーツはそれらとどのような関係を持つだろうか。さらにスポーツが大衆化した時代において、暴力の強力な統制とそれに対する反抗は、どのような展開をみせるだろうか。このような問題を付け加えながら、第1次世界大戦後と第2次世界大戦後のハンガリーのスポーツ史についても概観することにしたい。

1. 19世紀――男らしさと国民をめぐる競合

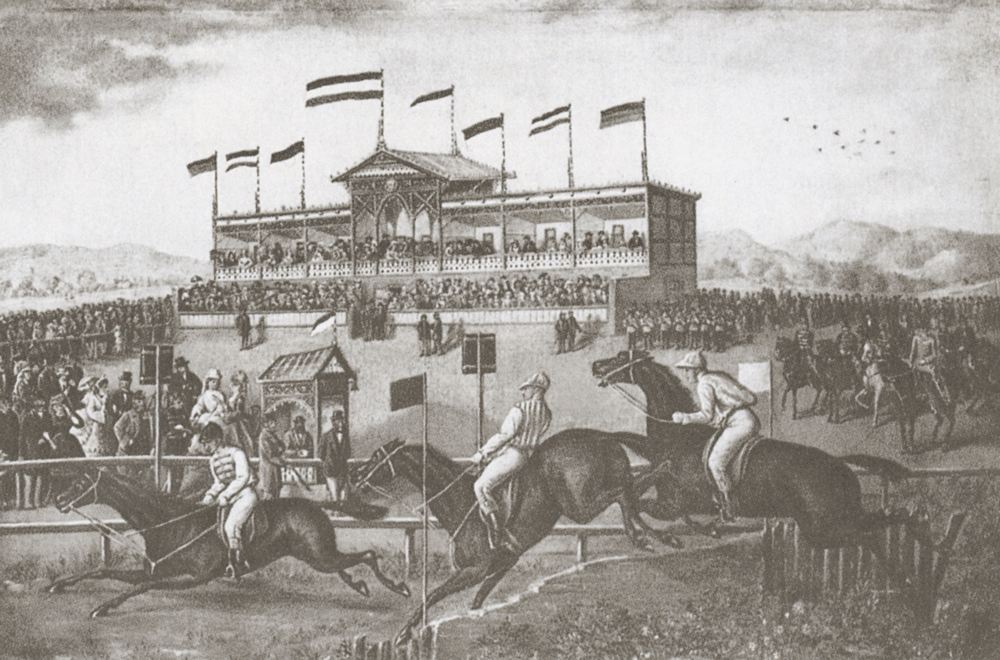

余暇の活動の中で、興奮の表出としての暴力が一定のルールによる統制の下に置かれるようになっていく過程は、19世紀初頭のハンガリーの大貴族たちが愛好していた水泳、スケート、競馬、フェンシングなどに見ることができる。フェンシングは、20世紀初頭にかけて決闘から徐々に変化して成立したものだが、19世紀初頭において決闘は、貴族による暴力の独占という特権の象徴であり、また一定のルールにもとづきつつ男らしさと名誉や誇りを重視する価値観を示すものだった。身体を危険にさらして力強さと勇敢さを誇示したい貴族の娯楽としては狩猟も人気を博していたが、これも競馬の流行にとってかわられつつあった。娯楽の世界から危険と暴力が減少し、その中身も闘争から競争へと変化していったのである。

このようにハンガリーにおいても英国のボクシングやフットボールなどと同じような過程が見られるのは、スポーツをハンガリーに導入したのが、セーチェニ・イシュトヴァーン伯爵をはじめとする親英的な大貴族たちだったから、ということも理由のひとつである。セーチェニは、特権制や農奴制を廃止し、「ハンガリー国民」の経済力を発展させようとする、19世紀初頭の国民主義運動の提唱者のひとりであり、競馬もその一環として推進していた。競馬のためにより良い馬を育て、売買することによって農業・商業の促進や交通の発展につながるからである。したがって競馬には、馬主である貴族同士の競争という側面があった。もうひとりの競馬導入の立役者ヴェッシェレーニ・ミクローシュ男爵も、国民主義運動として競馬を推進し、これらに加えて国民の勇敢さなどの男らしさの向上にも有益だと考えていた。競馬はペシュトの街で流行し、ヴェレシュマルティ・ミハーイなどの愛国詩人たちもこれに熱狂して詩を残している。

しかし、競馬を威張りくさった貴族たちの浮ついた趣味でしかないと批判する者たちも現れた。農産物や製糖・製粉をはじめとした商工業の発達を背景に、1830年代に都市に出現し始めた新興の商工業者や医師や法律家などの専門職といった人びとであり、彼らは特権の廃止を主張する自由主義的な考えを持つ新興市民層である。このような者たちに特に愛好されたスポーツのひとつがボート競技であり、これは1850~60年代に流行した。彼らがボートを楽しんだ理由のひとつは、馬に比べて安価に所有できるということである。もうひとつは、それが名誉のために個人で競争する貴族の価値観と対照的な、仲間とともに規律的に繰り返し作業を行なうという実務的な市民的な価値観を示しやすい種目だったからである。ボート競技者の組織も、会員たちが自分の意志で参加し、お互いの間に身分的な区別がないという、自由主義的な形態をとり、レースでも貴族のチームに勝利することが増えていった。余暇は、その特権的な地位を示すために貴族によって独占される場ではなくなってきたのである。暴力を通じて勇敢な男性であることを示すことが身分的特権に結びつかなくなっていったことは、決闘を個人の権利として実践する市民の出現によっても示された。

市民の価値観との関連では、ドイツのトゥルネン(第3章参照)を中心とした体操の導入が重要である。ハンガリーでは、トゥルネンに触れた経験を持つ医師や法律家などによって1850年代に導入が提唱され、実践する者も増え始めていたが、体操運動がハプスブルク帝国政府によって禁止された国民主義的な結社運動と見なされたため、本格的な組織化は1860年代以降にもち越された。ハンガリーの体操運動の指導者たちは、自発的に市民社会を支える市民とは、自分自身をコントロールでき、理性的で自立した、自分の意志を持つ個人でなければならない、と考えていた。独立した強靭な精神力を備えた身体の持ち主ということである。そのために必要な、意志、勇気、判断力、合法精神などの市民道徳は、個人や集団で行なう体操や、組体操、器械体操などによって身につけることができる。したがって「力強い男性」から成るべきハンガリー国民の養成には体操が有益である、というのが彼らの主張だった。

体操が市民的であるということは、それが自由主義的な協会組織の形態をとっていたことにも示されていた。また実際のメンバー構成をみても、たとえば1860年代前半に設立されたブダペシュトのある体操団体に属していた80名あまりは、専門職知識人などの中間層市民から成っていて、その内訳は24名の法律家を筆頭に、商業者、工業家、専門職がそれぞれ10~20名であり、その他に事務職員、体操の専門家、大貴族、工場主が数名ずつ含まれていた。この組織を中心として1865年にペシュト体操協会が結成された。有名な体操運動の指導者であり、法律家でもあるこの協会の設立者のひとりは、競争について「それは老いた旦那たちに任せておこう。正しい体操に適さない者たちに」と述べている。この「旦那」とは、土地を所有する貴族を指す。ここには、個人の名誉のために競争する貴族の文化に対抗し、仲間とともに自己鍛錬する無名の市民の価値観が示されている。

体操運動の目指すこのような道徳的・市民的国民像は1867年以後のハンガリー政府の教育政策と一致していたため、ハンガリーにおける学校体育は体操を中心としたものとして導入された。また、体育の導入は兵士養成という軍事目的からなされたのであり、体操運動の目指す国民像には良き国民軍兵士であることも含まれていたからでもある。先に見たようにスポーツにおいて暴力の行使が限定され統制されるようになっていくのであるが、このことは軍隊(体育)という場でも同様である。体操は体育という場を独占することによって他の種目に一歩先んじたわけである。

大貴族も巻き返しをはかり、余暇において自らの優位性を示せる場を取り戻そうとした。その一人エステルハージ・ミクシャという伯爵は、競馬と同様イギリスをモデルにして、「競技」という名でそのような場を作ろうとした。1875年に設立されたハンガリー競技クラブがそれである。この組織形態は排他的な「クラブ」であり、メンバーになれるのは伝統的な特権身分の家柄の出身者に限られていた。彼らは団体対抗競技は行なわず、個人対抗で歩・走・跳・投の各種陸上競技、ボクシング、水泳、スケート、球技、レスリングなどの競争を楽しんでいた。さらにエステルハージは、男らしさと騎士道精神の発達に有益だとして、フェンシングも広義の競技種目に数えていた。

その一方で、エステルハージは競技をより広い層に広めることも考えていた。主に体育館で行なう体操にはないオープンさをアピールし、「アウトドアスポーツ」という言い方を好んで使った。公教育制度を通じて子供に課せられた体操と異なり、競技は青年層を対象とし、キリスト教徒の大学生などが普及のターゲットとされた。実際に体操よりも楽しみの要素が多かったこともあり、1880年代にはハンガリー国内の体操団体の数が60~70であったのに対して、スケートやその他のスポーツ団体が120~130程度存在していた。「体操」「競技」それぞれの団体で実際に行なう種目は重なるようになるので、これらの組織は担い手のイメージや理念のレベルで競合関係にあったと言える。そこでは、暴力の統制がいずれにおいても男らしさと国民性(よきハンガリー人らしさ)によってなされながら、自己鍛錬と競争、つまり市民的なるものと貴族的なるものが、その正当な担い手の地位をめぐって競合していたのである。

2.第1次世界大戦前後―軍事暴力支配と体育・スポーツ

エステルハージらが競技を広めようとしたのは、旧来の貴族の余暇文化における支配的地位の回復という復古的な理由だけではなかった。彼はその理由として、若者や学生がコーヒーハウスやビアホールに通い、またビリヤードなどの遊興ばかりしていることを嘆き、そうではなく自由時間をスポーツにあてさせなければならないと述べている。エステルハージが想定しているのは貴族や市民の子弟だが、これをもっと広い問題として考える者たちもいた。工業化・都市化の進展に伴って都市の貧困大衆の姿が市民の目に触れるようになり、20世紀に入るとこのような貧民が犯罪者となって公共の秩序を危険にさらすのではないかということが問題となり、その防止が叫ばれるようになっていた。労働者の若者たちは、居酒屋通いやカードゲームなどの不道徳な自由時間の使い方を通じて危険な階級になるので、これをやめさせるためにスポーツの習慣を身につけさせ、健全に過ごさせなければならない、ということが軍部や教育・スポーツ関係者の間でも論じられていた。そうしなければ不道徳が広まり、ハンガリー人全体の人種的劣化につながり、ハンガリー国民の共同体の生存に関わるというのが彼らの主張だった。

このため、第1次世界大戦までにハンガリー政府の国防・教育当局やスポーツ関係者たちは、学校に通わない青年にもあまねく体育をさせなければならないと考えるようになっていた。彼らは、そのために様々な地域の、特に体育が必修となっている中等学校に通わないような青年を、体育やスポーツの諸団体、できれば軍事教練を目的とした「射撃協会」に入会させるべきだと考えていた。しかしスポーツを含む社会諸団体を結成するという文化が根付いているかどうかは、地域によって、特に都市と農村の間で大きな開きがあった。この問題は、第1次世界大戦が始まり、総力戦によって大衆への体育と軍事訓練の実施が具体的な課題となった際に明白化し、各地域にその地域の実情に密着して青年を組織する独自の機関が必要であることが痛感されることになった。しかし、こうした問題の解決は、第1次世界大戦後に持ち越されることになった。

第1次世界大戦で敗戦国となったオーストリア=ハンガリーは崩壊し、ハンガリーでは1918年10月以降、自由民主主義革命政府、次いで共産主義革命政府が成立し、1919年7月末にはそれも崩壊した。この頃には、元軍人たちの互助団体として1918年11月に結成されたハンガリー全国防衛力協会が武装極右団体としての性格も持つようになり、ハプスブルク海軍提督だったホルティ・ミクローシュのまわりに集まった、「国民軍」を中心とする準軍事諸組織の一翼を担うようになっていた。彼らは権力の空白が生じたハンガリー各地の実効支配を進め、「国民軍」が各地を軍管区という独自の地域単位によって統治していく一方で、準軍事組織はこの過程に参画しつつ、一部は白色テロル、つまり旧共産主義政府への協力者やユダヤ教徒などの処刑や追放を行なうこともあった。

こうした準軍事諸組織は、敗戦や革命による混乱の中で、決断力や男らしさを発揮するわかりやすい場を与えてくれる存在として、若い男性の一部を魅了した。またこうした諸組織の中でもハンガリー全国防衛力協会は、公務員などを中心にある程度の大衆の支持を獲得し、公務員職の斡旋などを通じて社会にも一定の浸透力を持つような団体となっていた。そして1920年末までに100あまりの各地のスポーツ・体育関係の諸団体を糾合して傘下におさめ、あるいは設置し、ハンガリーで最大のスポーツ団体連合にもなっていた。

各地の「国民軍」軍管区司令部は、従来の学校教育の全国行政システムや権限範囲を侵す形で、現地の地方自治組織、各種教育行政機関、地域の有力者などを集めて「体育委員会」を設置し、学校内外の体育を担う当局として振る舞うようになった。ハンガリー全国防衛力協会や傘下の各種スポーツ団体もこれに協力し、また軍管区の協力のもとで同様に各地域の青少年を組織化して軍事教練を実施するとともに、学校体育の内容にも口や手を出すようにもなった。第1次世界大戦中に明らかになった青年の組織化という問題は、こうして軍事的な実効支配のもとで解決に向けた一歩を踏み出すことになったのである。

1920年以降、ホルティを摂政とする体制が成立し、19世紀的自由主義者でもある旧支配層(大土地所有者など)を中心とする政権が確立する。この過程で、各種準軍事諸組織は武装解除されることになる。この新たな体制によって、敗戦により廃止される徴兵制を代替するとともに青少年を国民化するため、中等学校に通わない青少年に対して体育を施す学校外体育義務制度「レヴェンテ制」が整備された。これによって第1次世界大戦以前からの政策目標がようやく果たされ、それらを実施する枠組みとして「国民軍」によって試みられていた各地の「体育委員会」というシステムが活かされることになった。この制度は構想段階から、軍の縮小に伴って元兵士が再び社会の中に居場所を持つための再就職先をつくることも目的のひとつとしていて、実際に元下士官や元兵士が体育指導員となるケースもあった。しかし、彼らの体罰を含む暴力的な指導はそれに対する反抗を生み出し、それによって学校外体育が暴力の応酬の場になっていった。そして、この事態を収めて学校外体育を円滑に実施するためには、警察や憲兵といった国家の治安機関を動員しなければならなくなった。

他方、武装集団ではいられなくなったハンガリー全国防衛力協会は、再びスポーツに着目し、軍事訓練とナショナリズム教育を主導することを目指してスポーツ団体への転換をはかり、各地のスポーツ諸団体の糾合や設置に取り組み、また、他の極右組織も各地のスポーツ団体の運営に深く関わるようになっていった。これ以前の軍事暴力支配の時期にそれを担ったのは「国民軍」の軍人と準軍事諸組織であり、国家による暴力の独占が再開される過程で、元軍人たちの暴力が学校外体育義務制度の中で温存されたことにはすでに触れた。準軍事諸組織についても、スポーツという領域で市民社会の中に温存されることになったといえよう。青年の学校外体育義務制度においては、ハンガリー全国防衛力協会がその実施機関との協力関係を維持した。このような協力関係は、体育政策と民間スポーツの区別や軍事の区別を薄めるものであったが、このことは体育を教育行政から独立させて純粋な軍事政策の一環としたがっていた国防当局の思惑と一致していた。最終的には、1939年に学校内外の体育やスポーツなどに関わる全ての活動や団体を、国防当局が設置する統轄機関の指揮下に置くことになった。こうして、あくまでも市民社会の中で暴力が統制される場であったはずのスポーツが、国家によって独占された暴力である軍部によってコントロールされるようになるのである。

図4.第1回全国レヴェンテ・スポーツ大会の入場行進(1928年10月7日) Földes Éva/ Kun László/ Kudassi László, A magyar testnevelés és sport története, Budapest: Sport, 1982

20世紀に入ってからスポーツの政治的重要性が増大していったことは、ここまで見てきたとおりだが、その理由はスポーツの持つ大衆動員力にあったと考えられよう。この頃には、スポーツは大衆の娯楽として定着しつつあった。とはいえ、競争する貴族はもちろん、体操して自己鍛錬する市民も、その要求する身体像はあまりに規範的であり、大衆からは排他的に感じられるようなものだった。1900年時点でスポーツをしていた者のうち、4割以上は貴族か貴族出身者であり、大ブルジョワジーと中間層市民・専門職等がそれぞれ2割前後、学生・小市民層・労働者等はあわせて1割少しであったと推測されている。第1次世界大戦前後から労働者スポーツ団体も増加しつつあったが、彼らを含む中間層以下が一貫して熱心にスポーツと関わったのは、サッカー観戦という形を通じてであった。次に、19世紀末から20世紀末までのサッカーの歴史を概観することにしよう。

3.20世紀―統制されない暴力とサッカー

ハンガリーにおけるサッカーの開始については諸説あるが、1897年から98年にかけて、各種スポーツ団体にサッカー部門が設置されるようになり、オーストリアなどのチームとの対戦も始まっていた。その当時サッカーは暴力的なプレーや負傷する者が多く見られ、特に上流諸階級からは、野蛮人のスポーツとして嫌悪され、地方議会で禁止の議論が出たこともあるほどだった。しかし大衆は、上流諸階級が好むようなストイックな種目と異なる魅力をサッカーに感じ、その観戦を娯楽として楽しんだ。1901年にはハンガリーサッカー協会が設立されチャンピオンシップも開かれるようになるが、彼らはその最大の支持者だったのである。1920年代いっぱいまで、すべてのサッカーチームの中でフェレンツヴァーロシュ体操クラブ(FTC)とハンガリー身体トレーニングサークル(MTK)というふたつのブダペシュトのチームが人気を二分し、このどちらかが必ず優勝を手にしていた。後者の名前はきわめて特徴的である。貴族を思わせる「クラブ」や「競技」はもちろん、やはり上流階級である市民を思わせる「体操」や「協会」という用語も、大衆から見れば排他的でお高くとまったイメージを持っていた。MTKの名前はこのような用語を拒否しているのである。大衆スポーツ時代の到来はこんなところにも現れている。

先に見たように、スポーツの各種目はそれを好む人がどのような美徳を備えているかというイメージと結びついており、種目の違いはそれを担う社会階級それぞれの、いずれが「国民」を代表するにふさわしいかというイメージ同士の違いを表していた。しかしサッカーにおいては、このひとつの種目の中でチームごとにイメージの違いがあり、これらが同じように「国民」としてのふさわしさをめぐって競合していた。両者の名前とは裏腹にFTCは労働者と小売商人や職人などの下層市民を、MTKはビジネスマンや専門職など中間層市民を代表し、FTCのイメージは不屈の精神と情熱を持つ健全な「真のハンガリー人」「普通のハンガリー人」らしさを、MTKは知性と技術を持つあるべき市民らしさを伴っていた。プレースタイルにおいても、ガッツとハートで戦うFTCに対して、頭脳的でエレガントなパスワークのMTKという対比がなされた。さらにこれらには、実際の選手とファンがそういう特徴を持っていたわけではないが、ドイツ系キリスト教徒対ユダヤ教徒という対抗イメージも重なり、彼らのハンガリー国民への同化競争を象徴するものとしても見られた。

20世紀に入って間もない頃には、自分たちこそが「ハンガリー人らしさ」を体現していると思っているFTCサポーターの間に、人種主義的な反ユダヤ主義への共感が広がり始めた。彼らの多くは下層の市民であったが、彼らから見ると先進的な西欧の価値観とうまくやっている上・中層の市民は、「ハンガリー人らしさ」を欠いているように見えていた。上・中層市民の特に金融業や専門職の中にユダヤ教徒が一定の割合で存在していたこともあって、民族や人種の間に優劣の観念を設ける人種主義を背景に「ユダヤ人という人種」が「ハンガリー人らしさ」の敵である、という感覚が広がっていったのである。自分たちの利害を政治問題だと思って主張する人びとが下層に広がっていくとともに、サッカーはファンの政治意識や感情と暴力を表出する機会となっていき、1926年のプロリーグの設置後も、このような関係がサッカー人気とともに維持された。

サッカーと政治をめぐるより直接的で表面的な関係も見られるようになる。ハンガリーでは1930年代末から40年代末にかけて、日独伊とともに枢軸国の一員として第2次世界大戦に参戦し、後にナチ・ドイツの傀儡国家となり、さらに敗戦後には人民民主主義体制から共産党独裁体制に移行するなどの政治体制の大きな転換が起こった。このことがサッカーの運営に直接影響するようになるのである。

1939年には極右政治家がMTKを継承するクラブのコミッショナーとなり、翌年にチームを解散させた。同じ頃FTCも、ほぼ極右体制の公式チームのようになっていた。第2次世界大戦後、「小スターリン」とも呼ばれたラーコシ・マーチャシュの共産党(ハンガリー勤労者党)による独裁下の1950年には、全国のサッカーチームの再編が行なわれた。FTCやMTKを含め、チームの名前、チームカラーなども変更され、各チームは国家の各生産部門や官僚機構のものとなった。特に国防軍のチームは事実上国家の公式チームであり、その勝利は国家の威信の維持にも役立つと考えられたため、ここに有力選手を集め、おそらく当時世界最高とも言えるチームに仕立て上げた。なお共産党はFTCの右翼的・人種主義的なナショナリズムを警戒したが、批判を恐れてこの人気チームの解散には踏み切れなかった。

ラーコシ体制がサッカーを重視したのは、国際試合での勝利によって西側に共産主義体制の優位性を誇示するだけでなく、サッカーの大衆動員力を手に入れようとしたからだった。特にFTCサポーターによる人種主義的な自己表現を含むような暴力の表出は、暴力の完全な独占を目指す体制にとってはその威信にも関わる事態であったろう。加えて、サッカーを共産党体制下の能力による社会的上昇のショーケースとして活用したいという目論見もあった。確かに、読み書きのできない最下層出身の選手であっても、アスリートとして成功すれば、政治家や軍人を含む高い社会的地位を得ることができた。

これら全てが、1950年から国際試合で4年間無敗だったハンガリー代表「マジック・マジャル」を生み出したと考えられる。特にそのエースだったプシュカーシュ・フェレンツは、下層労働者層の出身で、最強の国防軍チームに所属し、その功績によって高位軍人にもなったという点で、ハンガリー共産党体制下におけるサッカーの申し子と言える。「マジック・マジャル」の活躍は大衆の支持調達のために体制に利用されたが、このことは逆向きにも作用した。1954年のワールドカップにおける対西ドイツ戦での敗北は、サッカーファンの体制への失望を誘うことになり、それまでうっ積していた共産党体制の政治に対する人びとの不満が大規模な大衆蜂起となって噴出した1956年のハンガリー事件の遠因のひとつになったのである。

図5.ヘルシンキ・オリンピックでの「マジック・マジャル」 Földes Éva/ Kun László/ Kudassi László, A magyar testnevelés és sport története, Budapest: Sport, 1982

体制のショーケースとしての利用という点では、オリンピックもほぼ同様である。戦後のハンガリー政府が、一般向けのスポーツ施設の設立や参加機会の拡充に取り組まなかったわけではないが、やはり重点はオリンピックの種目と選手に置かれ、こうした方針に対するスポーツ関係者による批判も当時から存在していた。

1956年事件ののち、カーダール・ヤーノシュが、社会主義労働者党と党名を改め指導者になって以降は、体制への支持の調達は「消費者社会主義」と呼ばれる生活水準の上昇を優先する政策を通じて行なわれるようになり、また冷戦の緩和もあって、政府にとってのサッカーやオリンピックの重要性は低下した。1980年代には、行政的統制ではなく、各サッカーチームと地域の企業の資金力がリーグ戦を左右するようになった。各チームの名前やチームカラーも以前のものに戻され、FTCとMTKも設立当初の名前を取り戻した。これと並行して出現したのは、1970年代にある程度鎮静化していたフーリガンによるスタジアムでの暴力の復活である。そのあり方は一様ではない。FTCファンの人種主義的な示威的暴力は、支配層や権力に対する「普通のハンガリー人」の反感の発露として表現され続けている。一方、第2次世界大戦後、反人種主義の象徴として一種の政治的・道徳的優位性の意識を持つようになったMTKファンは、彼らの格好の標的となった。

自分自身をコントロールして暴力を抑制できる者が高い社会的地位に着くようになり、統制されない暴力が問題視されるようになってくると、社会的上昇から除外された者たちは、かえって暴力の行使を自己実現や存在証明の機会と思うようになる。ダニングの議論を参照しつつ、社会学者の奥村隆はこう指摘する。1980年代のハンガリーでは、スタジアムにおける暴力行為の頻発と、それ以前よりも中間層がスタジアムに足を運ばなくなって若い下層のファンの比重が高まったことが同時に観察されていて、奥村の指摘の妥当性を示唆している。スポーツの世界にも噴出してきた人種主義的な暴力の問題は、人びとの生活と社会的な亀裂、権力などと密接な関係を持ったものなのである。

最後に1989年の体制転換以降のハンガリーのスポーツの状況について触れておこう。基本的には1980年代の傾向がそのまま続いていて、どのスポーツがどの程度興隆するかは経済市場に左右されている。ハンガリーの経済界は、サッカー、ハンドボール、バスケットボール、水球、アイスホッケーの5つのチームスポーツ種目への国庫支出や民間出資については、比較的前向きなようだ。民間スポーツはすべて、ハンガリー・オリンピック委員会が統括して補助金配分などを行なうことになり、そこには余暇スポーツ、学生スポーツ、医療の一環としてのスポーツなども含まれる。しかし結局のところ、オリンピックで勝てるかもしれない種目や興行ビジネスが利益をあげそうな種目と、その選手にばかり目が向いていることによって、スポーツの機会の拡大が遅れてしまっている、とハンガリーのスポーツ研究者たちは嘆いている。サッカーの観衆における人種主義という問題も、同様に1980年代からの傾向が続いている。中間層における人種主義が、最近では特にロマ、ホームレス、福祉受給者、難民などをターゲットにしながらだが、政府によってすら促進される傾向にあって拡大していて、その影はスタジアム周辺からもなかなか消え去りそうにない。もちろん、例えばFTCのクラブ運営側は、人種主義的な言動をしないようにファンや観客に訴えるなどの対策につとめているが。

(本章は、科研費15K02930の研究成果の一部である)

〈5章スペインへ〉 〈目次に戻る〉 〈7章ユーゴスラヴィアへ〉