〈6章ハンガリーへ〉 〈目次に戻る〉 〈8章ソヴィエト/ロシアへ〉

はじめに

ヨーロッパの南東部に位置するバルカン地域が、スポーツ史において注目されることはほとんどなかった。バルカン半島の南端に位置するギリシアは、古代オリンピック誕生の地として、聖火の採火地となるなど特別な地位を占めているが、それを除けばこの地域は、19世紀以降、主として西ヨーロッパの国々から伝播してきた体育やスポーツを受容してきた地域であったと言えるだろう。第2次世界大戦後には、ギリシアとトルコを除くバルカン地域の国々は社会主義体制を採用した。ブルガリアやルーマニアでは、ソ連やその影響下にあった東ヨーロッパの各国と同様に、国家が主導する形でスポーツが奨励され、国威発揚の目的をもってオリンピックをはじめとする国際大会での活躍が期待されるようになった。現在まで続く「お家芸」(ブルガリアの重量挙げや新体操、ルーマニアの体操など)は、こうした中で生み出されたものである。

こうしたバルカン地域の中でも、1918年から1991年まで存在したユーゴスラヴィアと、その解体後に生まれた継承諸国の事例は、政治とスポーツ、そして社会とスポーツの関係を考察する上で、非常に興味深い材料を提供してくれる。ユーゴスラヴィア国家は、第1次世界大戦の結果として、1918年に南スラヴ人の統一王国として建国されたが、第2次世界大戦がこの地域に波及する中で、枢軸国の分割占領下に置かれた。そして、大戦後には、共産党の主導するパルチザン勢力により国土が解放された結果、社会主義体制を採る多民族連邦国家として再編された。さらに1948年のコミンフォルム追放を契機に、この国はソ連の影響下を離れ、独自の社会主義路線を採用した。社会主義ユーゴスラヴィアは、1990年代初頭に解体し、それに引き続いて民族紛争が勃発し多くの人命が失われた。現在、ユーゴスラヴィア解体後に生まれた7つの継承諸国は、未だに1990年代の紛争の後遺症に苦しみながら、ヨーロッパ統合への参加を目標としてそれぞれに努力している。

それぞれの時代において、スポーツは、政治路線や社会のあり方と密接な関係をもってきた。戦間期においては、「ユーゴスラヴィア主義」を人びとに啓蒙する役割をソコル運動が担い、社会主義時代には、社会主義体制のスローガンである「友愛と統一」を体現するもの、すなわち多民族国家における諸民族の融和と連邦国家の統一の手段として位置付けられた。そして連邦解体のプロセスの中では、スポーツは逆にナショナリズムに傾斜するものとなり、そうした状況が現在まで続いている。以下、いくつかのトピックを取り上げながら、それぞれの時代のスポーツのあり方をみてゆきたい。

1.「ユーゴスラヴィア主義」とソコル運動

第1次世界大戦後に生まれたユーゴスラヴィア王国(建国時の名称は「セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人王国」)は、大戦前のセルビア王国とモンテネグロ王国、ならびにハプスブルク帝国内の南スラヴ人地域から構成されており、実際には大きな違いを有する様々な地域と民族を含んでいた。国王の座には、かつてのセルビア王国の国王がそのまま就いた。そして、この新国家は、国民国家という擬制のもとに作られた国家であった。セルビア人、クロアチア人、スロヴェニア人という既存の民族は、新たに生まれるべき「ユーゴスラヴィア民族」に融合するべきものと期待されていた。こうした理念は、「ユーゴスラヴィア主義」と呼ばれている。この理念は、1929年に議会制に代わり国王独裁が導入されると政策として取り入れられ、既存の民族を超えた「ユーゴスラヴィア民族」を作り出す試みが実際に行なわれた。国名が正式にユーゴスラヴィアとなったのもこの時期のことである。

「ソコル」とは、19世紀半ばチェコに起源を持つ体操協会の名称であり、チェコ語をはじめスラヴ諸語で隼[はやぶさ]を意味する。ソコル運動は、ユーゴスラヴィアを構成する南スラヴ系の人びとを含む、東ヨーロッパのスラヴ系の各民族の間に広まっていった。ユーゴスラヴィアでは、建国後に、それまで民族ごとに編成されていたソコル協会の組織統一が実現した。大衆スポーツが未発達だったこの時代においては、ソコル運動に代表される体操運動の果たす役割は大きかった。またソコル運動は、カトリック系の体育組織や、共産党系の体育組織と競合関係にあった。

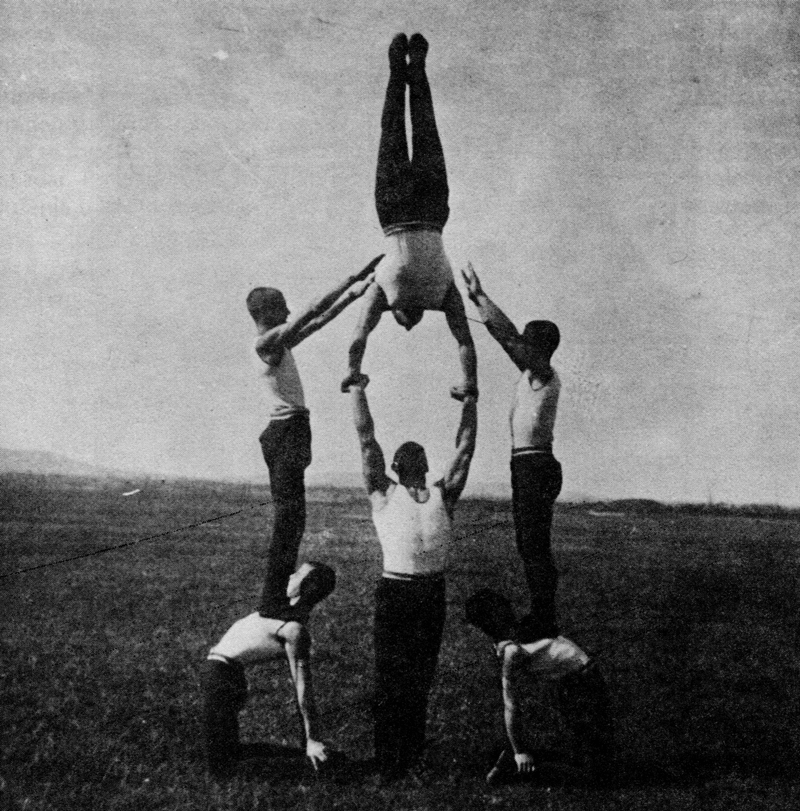

図1.ソコルの練習風景

Nikola Žutić, Sokoli: Ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929-1941, Beograd, 1991, p.67

ユーゴスラヴィア・ソコル協会の活動の目標は、「ユーゴスラヴィア主義」、すなわち「ユーゴスラヴィア民族」の創設に置かれており、1929年以降の国王独裁期には、ソコル運動を「ユーゴスラヴィア主義」政策の担い手として利用することが意図された。そして同年12月には「ユーゴスラヴィア王国ソコルの創設に関する法律」を施行し、国内のすべての体育組織の「ユーゴスラヴィア王国ソコル」への統合が定められた。ソコル協会の運営を担う役員の任免についても、首相の同意を得て教育大臣と陸海軍大臣が行なうと規定され、ソコル協会は一国家機関として位置付けられた。さらに1931年には、「国民体育教育省」という名の、ソコル協会を含めた体育教育全体を監督する省が設置された。こうしてソコル協会は学校教育にも関与し、また体育運動の枠を越え、講演活動や出版活動、また読書室の設置などを通して、「ユーゴスラヴィア主義」を農村部にまで拡大する役割を担うようになった。国家のバックアップを得たことで、ソコル協会の構成員は農村部を中心に飛躍的に拡大した。さらにこの時期には、軍とも協力関係を深めた。これは兵士となるべき若い男性の身体能力向上にソコル協会が貢献しうるという観点からであった。

ソコル協会は1935年以降、「ユーゴスラヴィア主義」政策からの転換が図られる中で、影響力を徐々に喪失してゆくこととなる。しかし以上見てきたように、ソコル協会は単なる体操組織ではなく、王国時代の「ユーゴスラヴィア主義」政策を担い、実現するためのものとして位置付けられていたのである。

2.社会主義体制下のスポーツ

第2次世界大戦後に社会主義連邦国家として再建されたユーゴスラヴィアは、両大戦間期の王国とは異なる原理のもとで新たに歩み始めた。既存の民族意識を超越した「ユーゴスラヴィア民族」を作り出そうとする政策は放棄され、それぞれの民族の存在を承認した上で、ユーゴスラヴィアは6つの共和国よりなる多民族連邦国家となった。当初のユーゴスラヴィアは、ソ連モデルに忠実な社会主義建設を目論んだが、1948年にユーゴスラヴィア共産党がコミンフォルム(ソ連共産党の指導下に結成された欧州諸国の共産党の連絡調整組織)から追放された後には、独自の社会主義路線を採用した。この独自路線は、東西両陣営から距離を置き、第3世界との連帯を目指す外交路線である「非同盟外交」と、市場メカニズムの導入と共和国への分権化を柱とする「自主管理社会主義」として、1970年代までに定式化されることとなった。

第2次世界大戦の直後、体育やスポーツは、社会主義政権により国民の身体訓練の手段としても重視され、大戦以前のソコル協会のメンバーらを中心に、体育教育からトップスポーツまでを包摂するものとして体育委員会が設立された。また、大戦直後のこの時期には、「スポーツバッジ」競技会が数多く開催され、参加者は年齢別、カテゴリー(短距離走、水泳、跳躍など)別に記録を計り、一定の規準を満たした者にはスポーツバッジが与えられた。1952年には、スポーツの体育教育からの分離が図られ、ユーゴスラヴィア・スポーツ連盟が創設された。その後社会主義体制が安定し、人びとの生活水準が向上し、競技環境が改善されるとともにスポーツは大衆化し、多くの人びとが様々な競技を楽しむようになった。これには、労働生産性の向上のため、労働者の余暇を「正しく」組織しようとした政府当局の意向も反映していた。労働者が、酒場などではなくスポーツや文化活動を行なうことで健全に余暇を過ごすことは、体制にとっても重要であったからである。また、都市部には総合スポーツクラブが設立され、競技者を志す若年層の受け皿となった。

やがてスポーツは、競技としてだけではなく、観るもの、応援するものとして重要な意味を持つようになる。社会主義時代のユーゴスラヴィアでは、スポーツは、多民族国家としてのユーゴスラヴィアの諸民族の融和や統合を象徴するものとしての役割を求められていた。諸民族の平等と融和を象徴するスローガンが「友愛と統一」であったが、まさにスポーツは、この「友愛と統一」を体現する存在として位置付けられたのであった。社会主義時代に国を挙げて、サッカー、バスケットボール、ハンドボール、水球といったチームスポーツに力を入れたのも決して偶然ではないだろう。異なる民族に属するメンバーからなるひとつのユーゴスラヴィア・チームが世界で活躍する姿は、まさに社会主義政権がその拠りどころとした価値観を体現するものだったのである。そして人びとも、ナショナルチームの国際的な舞台での活躍を、民族を超えて支持していた。多民族国家ユーゴスラヴィアにおいてスポーツは、大衆音楽や娯楽映画などの大衆文化と並んで、民族を超えたユーゴスラヴィア的基盤を持つものとなった。

社会主義時代に最も人気を博したのは、やはりサッカーであり、バスケットボール、ハンドボール、水球などのチームスポーツがそれに続いていた。ユーゴスラヴィアのサッカーの歴史は古く、第1次世界大戦直後の1919年にユーゴスラヴィア・サッカー連盟が設立され、1923年からは国内選手権が開催された。1930年の第1回ワールドカップ(ウルグアイで開催)には、はるばる代表を派遣し、準決勝に進出している。社会主義時代においてもサッカーの地位は揺るがず、1948年のロンドン五輪、1952年のヘルシンキ五輪、1956年のメルボルン五輪で連続して銀メダルを獲得し、そして1960年のローマ五輪ではついに金メダルを獲得した。また、1962年のワールドカップ(チリで開催)では4位になり、1960年と1968年のヨーロッパ選手権では2位となっている。ユーゴスラヴィアのサッカー代表チームにとって、1960年代は黄金期であった。日本でもよく知られるイヴィツァ・オシムが現役選手としてユーゴスラヴィア代表チームに加わっていたのも1960年代であり、ベスト8に進出した1964年の東京五輪にも代表選手として参加している。こうしたサッカーの実力と人気を支えたのは、国内のサッカーリーグである。ベオグラードのツルヴェナ・ズヴェズダ(レッドスターの名でよく知られる)とパルチザン、ザグレブのディナモ、スプリットのハイドゥクの4大クラブがその中心であり、国内タイトルのほとんどをこの4クラブが占めていた。また、選手の国外移籍に事実上の制限を設け(10年間国内リーグに在籍すること)、国内リーグの地盤沈下を結果的に防いでいた。

サッカーに次ぐ人気スポーツはバスケットボール、ついでハンドボールと水球であり、オリンピックをはじめ国際大会で好成績を収めていた。夏季五輪では、上述の球技のほか、レスリング、ボクシング、ボートなどで常時複数のメダルを獲得している。特に東側諸国の多くがボイコットした1984年のロサンゼルス五輪では、計18のメダルを得ている。

ユーゴスラヴィアは、ソ連を除く東欧の社会主義国として唯一、オリンピック開催国となっている。1984年のサラエヴォ冬季五輪がそれである。サラエヴォ五輪の開催が決まったのは1978年のIOC総会でのことであり、2度目の開催を目指した札幌を僅差で破った。決して大国とは言えないユーゴスラヴィアが冬季五輪開催を目指した背景には、1970年代後半以降の経済的停滞があったと指摘されている。非同盟外交を展開し、東西両陣営と等しく友好関係を結んでいたユーゴスラヴィアには、西側諸国からも東側諸国からも多数の観光客が訪れるようになっていた。しかし1970年代後半の世界経済の停滞が、基幹産業のひとつとなっていた観光業にも影響を及ぼしていたことから、観光振興の起爆剤として冬季五輪の開催を意図したのである。開催地として、ウィンタースポーツの盛んなスロヴェニアではなく、ボスニアのサラエヴォが選ばれたのも、アドリア海沿岸の観光地に続いて内陸部サラエヴォの観光開発を図るためであった。

さらに1980年モスクワ夏季五輪と1984年ロサンゼルス夏季五輪のボイコット劇が、両五輪に挟まれたサラエヴォ冬季五輪に、新たな意味を付与することになった。サラエヴォ五輪はボイコットとは無縁であったが、それは、社会主義ユーゴスラヴィアの非同盟理念の「正しさ」を示すものであり、ユーゴスラヴィアの国家理念がオリンピック運動の理念との親和性を持つものとして位置付けられたのである。

こうしてオリンピックの開催は、ユーゴスラヴィアの社会主義体制を正当化するものともなり、不況下でありながらインフラなどに多額の投資がなされた。しかし分権化した社会主義体制を採っていたユーゴスラヴィアにおいて、オリンピック開催が万事順調に進んだわけではなかった。開催地であるボスニア、そして連邦政府に加え、その他の共和国・自治州も、国家プロジェクトとしての五輪に資金を供出することが決まったが、実際には不況を背景として、各共和国間の財政負担をめぐる議論がなかなかまとまらず、開催前年の1983年になってようやく負担割合が決定された。オリンピックの資金負担をめぐる議論において、各共和国・自治州が、連邦全体ではなく共和国・自治州の利害を優先する態度を見せたことは、連邦制に影を落とすこととなり、1980年代後半以降の深刻な共和国間対立を予見させるものともなった。

しかしながら、サラエヴォ五輪は、全体としては成功を収めたと言えるだろう。ユーレ・フランコがスキーで唯一のメダルである銀メダルを獲得して開催国の面目を保ち、また開催都市サラエヴォをはじめとするユーゴスラヴィアの人びとに、世界との繋がりを実感させる場ともなった。当初の狙いであった観光振興にも一定の役割を果たした。ただし、ユーゴスラヴィアの観光地は依然としてアドリア海沿岸に集中しており、内陸部の観光開発に寄与するという点には限界もあった。

3.ユーゴスラヴィアの解体と紛争の中で

1980年代に、ユーゴスラヴィア社会は大きな動揺を迎える。対外債務の増大などで経済は危機的状況に陥り、セルビア共和国の指導者となったミロシェヴィチはナショナリズムを自身の政治権力の維持のために用い、そのことが他の共和国に反発と危機感をもたらした。政治と経済の危機は、ユーゴスラヴィアの社会主義体制とそれに依拠する連邦体制そのものの正統性に疑問を投げかけるものとなり、1990年代初頭の連邦解体と民族紛争に繋がっていった。

スポーツは、こうした社会の変化の中で、その位置付けを大きく変えていった。1980年5月4日、長く社会主義ユーゴスラヴィアの指導者であったチトーの死去の報がもたらされた際、アドリア海沿岸の都市スプリットでは、サッカー1部リーグのハイドゥク・スプリット対ツルヴェナ・ズヴェズダ・ベオグラードの試合がまさに進行中であった。「チトー死す」の報に接し、試合中にもかかわらず、敵味方なく多くの選手が呆然としてピッチに倒れこみ、スタンドの観客とともに涙を流し始めた。試合は途中で中断されたが、その際、スタジアム全体から、敵味方の区別なく、「チトー同志、我々はあなたに誓う。あなたの道から外れないことを」と歌う大合唱が響き渡ったという。しかしながらこれは、社会主義体制の象徴としてのスポーツにとっての最後のエピソードのひとつであった。チトーの死後、徐々にスポーツは多民族の融和と統合の象徴であることを止め、ナショナリズムが強まる中で、個々の民族のナショナリズムに資するもの、すなわち多民族国家の分解を促進しうるものとして位置付けられるようになってゆく。

こうしたスポーツの民族主義化において一定の役割を果たしたのが、フーリガンの存在である。西ヨーロッパに対しても開かれていたユーゴスラヴィアには、フーリガニズムもまた、サッカーなどのサポーター集団に伝播した。ユーゴスラヴィアにおいても、西欧諸国で社会問題となったのと同様の問題、すなわちフーリガン集団間の喧嘩、若者の飲酒などが見られるようになった。そして、1980年代後半以降、ユーゴスラヴィア社会が動揺する中で、こうしたフーリガン集団は、民族主義的なシンボルを積極的に用い、ナショナリズムを表立って主張するようになった。

クロアチア紛争に関してよく用いられる「戦争はマクシミルで始まった」という言葉は、ユーゴスラヴィア解体とスポーツの関係を象徴的に示している。1990年5月、ザグレブのマクシミル競技場で行なわれていた、サッカー1部リーグのディナモ・ザグレブ対ツルヴェナ・ズヴェズダ・ベオグラード戦は、それぞれのサポーター間の小競り合いから暴動となった。試合は中断され、鎮圧に動員された警官とサポーターが対立する中、ディナモの選手ズヴォニミル・ボバンは、警官に飛び蹴りを見舞った。試合の直前にはクロアチア共和国で初めての自由選挙があり、共産党が政権を失い、独立を志向するクロアチア民主連盟が勝利を収めていたことも事件の背景として指摘できるが、スポーツの場で民族間の暴力が行使されたことは、それ以上に、ユーゴスラヴィアの解体が不可避であることを人びとに認識させるものとなった。ユーゴスラヴィアの解体をスポーツは先取りしていたのである。その翌月、暴動のあったのと同じマクシミル競技場で行なわれた、ユーゴスラヴィア代表とオランダ代表のサッカーの親善試合(イタリア・ワールドカップの壮行試合と位置付けられていた)では、ユーゴスラヴィア国歌の演奏に対し、観客がブーイングを浴びせかけた。この年の9月には、ハイドゥク・スプリット対パルチザン・ベオグラード戦で、スタジアムに掲げられていたユーゴスラヴィア国旗が燃やされるという事件が起こった。そこは、10年前の1980年、スタジアム中が一体となってチトーを讃える歌を歌った場所に他ならない。スポーツがもはや多民族統合の象徴ではないことは、誰の目にも明らかであった。

図5.マクシミル競技場での一戦は暴動と化した

Dražen Lalić, Nogomet i politika: Povijest i suvremenost međuodnosa u Hrvatskoj, Zaprešić, 2018, p.64

1991年には、スロヴェニアとクロアチアが独立を宣言し、それに続いて民族間の戦争が始まった。1992年4月には、ボスニアでも紛争が始まった。そのわずか8年前に、世界の注目する中オリンピックを開催したサラエヴォは、戦争の最前線となった。サラエヴォ出身で、当時サッカーのユーゴスラヴィア代表監督を務めていたオシムは、1992年5月、自らの街が戦火に包まれていると語り、目に涙を浮かべながら代表監督の辞任を発表したが、その涙は、ユーゴスラヴィア・スポーツの最終的な解体を象徴するものであった。

ユーゴスラヴィア紛争は、この地域のスポーツのあり方にも大きな影響を及ぼした。ボスニアなど、直接に戦争の舞台となった地域では、もはや人びとはスポーツどころではない状況に置かれた。フーリガンは民兵となり、「民族浄化」という言葉で表現されることになる数々の暴力に手を染めた。オリンピック開催都市サラエヴォも戦場となり、サラエヴォ五輪の開会式会場であったコシェヴォ競技場のサブトラックは、戦争犠牲者のための墓地に転用された。

直接の戦場とならなかった地域においても、戦争はスポーツに深い傷を残した。ボスニア紛争への関与の責任を問われたユーゴスラヴィア連邦共和国(セルビアとモンテネグロにより構成)に対しては、国連の主導のもと、経済制裁に加え、国際的なスポーツ大会からの締め出しを内容とするスポーツ制裁が科された。1992年のサッカー・ヨーロッパ選手権は、開幕直前に参加が禁止され、すでに開催地のスウェーデンに入っていた選手は、そのまま帰国を余儀なくされた。この大会は、代替出場したデンマークが優勝するという皮肉もともなった。さらに1992年のバルセローナ五輪に際しても制裁が適用された。ユーゴスラヴィア連邦共和国はチームスポーツから締め出され、個人種目にのみ「オリンピック個人参加」の資格で出場を認められた。首都ベオグラードが、かつて1992年夏季五輪の開催地として立候補しており、その開催をバルセローナと争ったという過去の経緯から見て、これまた皮肉な事態であった。

4.紛争後のスポーツ

ユーゴスラヴィア解体とそれに引き続いて発生したクロアチアとボスニアの紛争は、1995年に終結した。1990年代後半には、セルビア内にありながらアルバニア人住民が多数を占めるコソヴォ自治州で、独立を志向するアルバニア人武装勢力とセルビア治安部隊の紛争にNATOが介入し、コソヴォ紛争にいたっている。その後2006年のモンテネグロ独立と、2008年のコソヴォ独立宣言を経て、最終的にかつてのユーゴスラヴィアは7つの継承諸国に分裂した形となった。

1980年代後半から現われ始めた、ナショナリズムの担い手というスポーツの位置付けは、紛争後にも引き継がれ、いずれの継承諸国においても見られるものとなっている。フーリガニズムは引き続き社会問題であり続けており、必ずしも好転しない経済状況によって強められている。ボスニアやコソヴォでは、紛争後も国内の民族対立が収まっていないが、それはスポーツにも民族ごとの分断をもたらし、多くのスポーツクラブが民族ごとに組織されている。また、国際大会などでサッカーのクロアチア代表対トルコ代表の試合が行なわれた際には、両国と無関係のボスニアで、クロアチア代表を応援するクロアチア人とトルコ代表を応援するボスニア・ムスリムの間の小競り合いが生じるといったことも発生した。民族間の不寛容はスポーツにも及んでおり、コソヴォ代表への選出可能性を述べた若いコソヴォ在住のセルビア人サッカー選手が、セルビア人のナショナリストの脅迫を受けるといった事件も起こっている。また、ナショナリズムを掲げる政治勢力とスポーツとの癒着も広く見られ、若い有望なサッカー選手の外国クラブへの移籍の生み出す多額の移籍金が、汚職の温床となっているケースもみられる。

ただしその一方で、様々な分断を超えることができるというスポーツの持つ力に、民族間の和解への希望を見出す人びともいる。多くの場合、それは草の根レベルの試みであり、ボスニアなどで民族別にスポーツが編成されその状況が固定化する中、民族横断的な児童向けスポーツクラブを作り、スポーツを共に楽しむことで、ナショナリズムを超えた和解への第一歩にしようとの狙いを持ったものである。こうした試みの多くは、外国からの復興援助の一環として行なわれているものだが、少しずつスポーツに関わる人びとの意識を変えてきている。

ユーゴスラヴィアの継承諸国においては、2000年代以降、「ユーゴノスタルジー」と呼ばれる現象が見られるようになった。これは、かつて存在したユーゴスラヴィア国家へのノスタルジーに他ならない。「ユーゴノスタルジー」を喚起しているのは、大衆音楽をはじめとする大衆文化が代表的であるが、スポーツの影響力も決して小さくはない。例えば、2015年に継承諸国により共同制作された「われわれは世界チャンピオンになる」という映画は、社会主義時代の1970年に、バスケットボール男子のユーゴスラヴィア代表チームが、自国開催の世界選手権で優勝するまでの軌跡を描いた作品であり、大きな話題となった。そこに描かれているのは、ユーゴスラヴィアのスポーツが世界屈指であった時代、そしてそれ以上に、多民族からなる代表チームが優勝を勝ち取るという、スポーツが多民族の融和と共存を体現していた時代であり、その姿が人びとの共感や共鳴を呼んだのだろう。

ユーゴスラヴィアとその継承諸国において、スポーツは、それぞれの時代のあり方を大きく反映してきた。社会の中でスポーツの占める役割の大きさに比例して、スポーツの社会への影響力も強く、それは時に政治とも結びついてきた。そしてスポーツは、これからの世界の中でも、対立と共存の双方を映し出す鏡のようであり続けるだろう。

〈6章ハンガリーへ〉 〈目次に戻る〉 〈8章ソヴィエト/ロシアへ〉