〈8章ソヴィエト/ロシアへ〉 〈目次に戻る〉 〈10章カリブ海地域へ〉

はじめに

アメリカ合衆国(以下アメリカ)は、近代スポーツの発展という視点から見ると、「第2の母国」という位置にある。アメリカは英国生まれのスポーツを受容するだけでなく、それを加工し、新たな近代スポーツを次々と創出し、それらを世界に広めた国として際立っている。その一方でアメリカは、スポーツによって国家の文化的統合を推し進めてきた。「人種のるつぼ」、「サラダボール」などと形容されてきた多民族・多文化的な国家にとって、スポーツは国民間の利害を調停し、共通の関心を喚起し、知識を共有するための有効な領域であり、活動だったのである。アメリカスポーツの歴史を学ぶことは、近代スポーツの発展と貢献を理解する上で避けて通れない道であると言えよう。

1.アメリカの誕生と余暇、娯楽、スポーツ

植民地時代の余暇と娯楽(スポート)

1607年、国王ジェームズ1世から勅許状を与えられた株式会社によって、北米で最初のイギリス植民地ジェームズタウンが築かれた。やがてバージニア植民地となるこの地域では入植後まもない時期から、「レクリエーション(recreation)」や「スポート(sport)」などと呼ばれる、様々な余暇・娯楽活動が行なわれた。バージニアでは、飢饉や伝染病による入植直後の危機を克服し、タバコ栽培の成功によって経済を安定させると、農園主や貿易商などの富裕者が上層を、白人年季奉公人、小作人、独立農民などが下層を占める流動性の高い社会が出現した。富裕層の人びとは、乗馬、競馬、狐狩りなどに興じる一方、街の広場や酒場で行なわれた牛掛け、熊掛け(鎖で繋いだ牛や熊に犬をけしかけて戦わせるアニマルスポーツ)、闘鶏などを下層の人びととともに観戦した。娯楽空間の共有は、奴隷制度の発達にともなう人種的な優越意識と「余暇こそ自由なり」とする自由人としての権利意識の高揚とともに、「白人」としての連帯感を強化する役割を果たした。「南部」として括られるこの地方には、バージニアに加えて、メリーランド、カロライナ(1729年に南北に分割される)、ジョージアが含まれる。

一方、イギリス国教会に反旗を翻した清教徒を中心とする植民によって1620年に建設されたプリマスや、その10年後に設立されたマサチューセッツ湾では、娯楽に対して相対的に不寛容な文化的風土が形成された。プリマスでは、メイポール(春を迎える祝祭「5月祭」で立てる柱)を立てて古代ローマの女神を崇め、先住民女性と踊り、交わった国教徒トマス・モートンが追放され、マサチューセッツ初代総督ジョン・ウィンスロップが、時間と体力の浪費を理由に自らに狩猟を禁じた。だが当初の抑圧的な環境は、非清教徒の移民の増加や世代交代にともない徐々に弛緩し、18世紀になると、新聞やパンフレット等の出版物に、若者の路上フットボール試合、競馬の勝敗、コーヒーハウスに新しく設置されたボウリングレーンの宣伝など娯楽に関する記述が、頻繁に見られるようになる。「ニューイングランド」と称されたこの地域には、マサチューセッツの他に、コネティカット、ロードアイランド、ニューハンプシャーが含まれる。

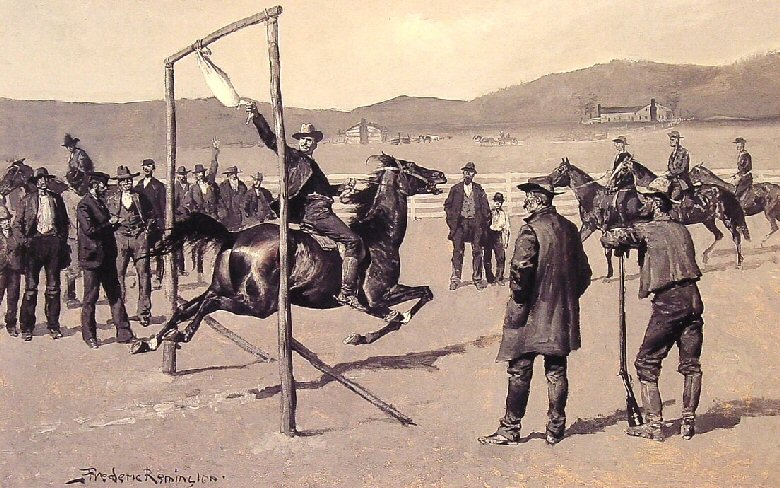

南北の中間に位置する「中部」地方のニューヨークでは、初期入植者であったオランダ人が、自国で楽しんだコルフ(ゴルフの起源とされる遊戯)、九柱戯(9本で行なうボウリング)、鵞鳥引き(油漬けの生きた鵞鳥をつるし、その首を馬上の人間が引っ張る技と力を競うゲーム、図1)や、アイススケートやソリ遊びなどのウィンターゲームを持ち込んだために特有の娯楽文化が発達した。その南ではクェーカー教徒のウィリアム・ペンが1681年にペンシルヴァニアを建設した。ペンは当初、「人は神に捧げるべき貴重な時間を、飲食、遊戯、試合、気晴らしなどに浪費してはならない」と宣言し、奢侈を忌み、娯楽を取り締まろうとした。しかし18世紀になると、大地主など新興の富裕層が、イギリス上流階級の趣味を模倣し、たしなむようになった。「中部」の植民地には、ニューヨーク、ペンシルヴァニアに加えて、ニュージャージー、デラウェアが含まれる。

独立革命

イギリス本国とそのアメリカ植民地は、フランスと同盟下の先住民国家と、北米大陸での覇権をかけてフレンチ・インディアン戦争(1754〜1763年)を戦い、これに勝利した。しかし、この戦争で生じた戦費を分担させようと本国が砂糖法、印紙法、タウンゼント諸法などの法律で税金を次々と課したために、植民地は「代表なくして課税なし」のスローガンのもと、大陸会議を開催して抵抗を始める。やがてレキシントン・コンコードの闘いで独立戦争が始まり、指導者たちは1776年に「独立宣言」を採択して、独立を目指して本国と戦う決意を公にした。独立戦争は1783年のパリ講和条約をもって終結し、植民地は新しい共和国の建設にむけて動き出すことになる。

革命前夜の植民地において、余暇・娯楽活動は、身分制度の下で、共通の関心や勝負へのこだわり、知識や技の共有を通じて仲間意識を涵養し、地域を越えて植民地全体を連帯させる役割を果たした。とくに競馬と闘鶏は、各地域上層部市民の共通の絆となり、反英の結束を補強した。

植民地時代からの伝統的な娯楽は、この時代に強い逆風にさらされることになった。それは、主として3つの理由による。第1は、革命期の反英主義がもたらした、イギリス的なものに対する敵意や懐疑心の再燃である。第2は、新たに興隆したキリスト教福音派による布教運動である。福音派は肉体的な快楽を徹底して批判した。その標的は、かねてからキリスト教徒の顰蹙[ひんしゅく]を買っていた賭博、競馬、闘鶏のみならず、ボート漕ぎ、釣り、講談に及び、また飲酒、プライズ・ファイト(賞金の獲得を目指した拳闘試合、ふつう素手で行なわれた)、牛掛けや熊掛けのみならず、チェスやクローケー(芝生のコートで行なわれるゲートボールのような球技、図2)などに及んだ。第3は、戦争での勝利とその後の領土拡大がもたらした農業王国の成立である。新共和国はやがて、そしてその後しばらくの間、国民の4分の3を農民が占める農業国家となり、その中で娯楽のあり方は、家族的、地域的、農村的、かつ小規模なものへと制約されることになった。こうしてアメリカの娯楽文化は、国家と同様、独自の歩みを始めるのである。

しかし19世紀に入り、革命期の動乱が過去のものとなるにつれて、社会の幅広い階層で、イギリスの伝統的な娯楽を見直し、これに回帰する動きも見られるようになった。やがてそこに、イギリスの近代スポーツが流入していくことになる。

階級社会の成立

18世紀末、ニューイングランドの繊維産業に端を発するアメリカの産業革命は、近代的な階級社会への転換を促し、その中にあって各階級に属する人びとは、特有の娯楽文化を発達させてゆく。

まず労働者階級を中心として、アニマルスポーツが人気を取り戻したことが注目に値する。ボルチモアで行なわれた1頭の雄牛と7、8匹の犬が闘う牛掛けの様子を描写する1824年の記事では、10分ほどで犬は雄牛の耳をかみちぎったが、雄牛は1匹の犬を殺し、もう1匹に深い傷を負わせた。記者はここまで観て、嫌気がさしてその場を後にしたという。労働者の週給が4・5ドルであったこの時代に、牛掛け見物の料金は25セントから1ドルだった。労働者は大枚を叩いてこの娯楽に興じたのである。闘鶏も、社会上層部からの支持を取り付け、再び人気を博した。ニューヨーク市では、1匹のフォックステリアが落とし穴の中の100匹の鼠全てを殺すまでの時間を競う「ネズミ掛け」も始まった。根強い反対運動により牛掛けは1820年以降下火となり、アニマルスポーツは、ニューヨーク州で1828年に、マサチューセッツ州で1834年に違法となった。同様の法令を制定した州は1866年までに36の州のうち20に及んだ。

そこに加わっていったのが、産業労働者としての職を求めて大量に押し寄せたヨーロッパからの移民による、各国伝来の身体運動や娯楽文化であった。ドイツ移民は、フリードリッヒ・L・ヤーンが始めたトゥルネンを持ち込み、スコットランド移民は、跳躍や競走など民族の伝統競技を実践する場として、1853年にボストンで、その後各地にカレドニアン・クラブを設立した。棒高跳び、砲丸投げ、ハンマー投げなどの陸上競技の基礎となる身体技法はこのクラブで発達した。こうしてエスニック集団が導入した身体運動等は下層社会の余暇・娯楽活動と交わり、特有の労働者身体文化が生まれてゆく。

旧来からの富裕層である大農園主や貿易商、新興の産業資本家や政治家たちもまた、自分たちの人脈を維持、強化し、その地位を守るために、多くのアスレチッククラブを設立し、多額の資本を投じて豪壮なクラブハウスを建設した。彼らは、フェンシング、水泳、ポロ、クリケットを好んで行ない、馬主として競馬に熱中するかたわら、陸上競技の全国大会を開催し、長距離走大会や繋駕競馬(騎手が競走馬に繋駕車というひとり乗りの2輪馬車を引かせて行なう競争)を興行し、闘鶏へ出資するなど、娯楽やスポーツに深く、広く関わった。その代表的な人物にジョン・C・スティーブンスがいる。彼は独立戦争直後に蒸気船や鉄道への投資で富を築いた一族に生まれ、コロンビア大学卒業後、スコットランド貴族の血を引くニューヨークの名門リビングストン家との縁組で家柄を手に入れ、ジョッキークラブやヨットクラブの代表を歴任するなど、19世紀の典型的なスポーツパトロンだった。

社会の中位を占めたのは、都市の親方、熟練職人、小売店主ら旧中間層と、新興産業の中間管理職や法学、医学、神学などの専門職保有者からなる新中産階級の人びとである。彼らはニューイングランドを中心に起こった超絶主義思想やキリスト教福音派の影響を受けて、当初は娯楽やスポーツに懐疑的であり、アニマルスポーツ、飲酒、賭博、売春を強く批判し、多方面での改革運動の担い手となった。その一方で、この階級から、近代スポーツの先導者になるものも次々と現れた。アメリカ人一般の身体の虚弱さと劣性、不健康、不衛生等について海外の識者からの指摘を受けて、近代スポーツの必要性を痛感するようになったからだ。彼らは、身体の健全な発達をめざす健康改善運動、各レベルの教育に身体運動を導入させることを目指す体育普及運動、イギリスのチャールズ・キングズレーやトマス・ヒューズの思想を起源とする筋肉的キリスト教運動(マスキュラー・クリスチャニティ)を推進し、さらには、1844年にイギリスで始まるキリスト教青年会(YMCA、図3)を組織的拠点として、信仰、体力、知力の増進を目指す全人教育運動のネットワークを国内だけでなく海外へも拡大していった。最も影響力があった人物に、若者、とくに男子を強健に育てる必要を訴えたトマス・W・ヒギンソンや、健全な身体が生み出す体力が国家に新しい力を与えると説いたオリバー・W・ホームズ・シニアがいる。

こうした中で、スポーツという言葉の意味にも変化がもたらされた。植民地時代から使われていた「スポート(sport)」は、娯楽や気晴らしだけでなく、乱暴、喧嘩好き、抑制への反抗などの意味もあり、下層市民の行き過ぎた快楽の追求を暗に非難する言葉でもあった。しかし近代スポーツの受容が進むにつれて、合理的かつ健全で、目的のある身体運動や競技を意味するようになった。スポーツは健全なる精神を宿す健全なる身体を支え、人格の形成に貢献する活動として認知されたのである。またイギリスとは異なり、近代スポーツ一般を指す際に単数形「スポート」ではなく、複数形「スポーツ」を用いるようになった。

2.3大スポーツと文化的統合

こうして見るならば、19世紀のアメリカ文化史は、近代スポーツが階級を超えて社会を結び付けるという一面を持っていたと言えるだろう。

アメリカにおける近代スポーツの発展史でよく取り上げられる競技に、ボクシングや長距離競走(ペデストリアニズム)がある。ボクシングは18世紀から19世紀にかけて「ブロートン規約」や「クイーンズベリー・ルール」を採用することによって、腰より下の攻撃の禁止や、グローブ着用や10カウントKO制によって、競技者の身の安全を高めようとした。この過程で素手による殴り合いのプライズ・ファイトから、近代スポーツのボクシングへと進化を遂げた。長距離競走は労働者階級出身の選手でも数万人の大観衆の注目を浴び、大金を稼ぐことを可能にした最初の競技である。けれども、アメリカ初の近代スポーツは、組織化、規則化、広報、記録処理などが行き届いた繋駕競馬(図4)であるとされ、1825年から1870年に全盛期を迎えた。単馬競走からなる競馬に上流社会の趣味的色彩が強かったのに比べ、繋駕競馬は庶民的なスポーツでもあった。

しかし、階級社会を統合する役割に注目するなら、3大スポーツと後に見なされることになるベースボール(以下野球)、アメリカンフットボール(以下アメフト)、バスケットボールの役割を見逃すことはできない。これら3つの球技は、プレーする季節も、それをする人びとや、見る人びとの階級も、従来の制約を大きく超えるものとなった。その結果、サッカーが世界の大多数の国々で熱く受け入れられたにもかかわらず、アメリカには入り込めず、近年まで人気スポーツの仲間入りをできないという、アメリカのスポーツ勢力図の特殊性を生み出す一因となった。

野球は、ラウンダーズや「ベース・ボール」などと呼ばれるイギリスの子供の遊戯にその起源を持つとも言われるが、一説では1840年代にニューヨーク市の銀行職員アレクサンダー・カートライトとその仲間が、ダイヤモンド型の内野や9人制など、今日の野球の出発点となる規則を整備したとされる。ニューヨーク市およびその近郊の会社職員、職人、小売店主等、中間層的な職種の人びとが中心になって50年代後半までには多数のチームが創られ、やがて入場料が取られるようになり、69年には最初の公認プロチーム、シンシナチ・レッドストッキングスが誕生して、シーズンを全勝で飾るという快挙を成し遂げた。76年には、現在のメジャーリーグのひとつナショナルリーグが誕生し、80年代には、安息日試合の開催、スタジアムでの飲酒の容認、安い入場料を支持するライバルリーグとの競争を勝ち抜いた。しかしその後の野球は、ドイツ系、アイルランド系などのエスニックマイノリティーや、移民労働者など社会下層の人びとの心をもとらえ、「ナショナル・パスタイム(国技)」の名声をほしいままにする。

アメフトは、19世紀前半にイギリスから複数の経路で伝わったサッカーおよびラグビーの原形となった球技を土台に、ハーバード大学、イェール大学、プリンストン大学をはじめとする北東部のエリートカレッジの学生たちが発明の才を発揮し、1870年代に交渉と改良を重ねて作り上げた競技である。カレッジスポーツとしては、レガッタや野球に先行を許したものの、1880年代には、すでに人気ナンバーワンの地位を確保していた。1893年の感謝祭にニューヨーク市で行なわれたイェール対プリンストンの試合は、開始4時間も前からパレードが始まり、4万人の大観衆が観戦した。ボックスチケットには150ドルの値が付いた。中西部のミシガン大学にチームがつくられたのは1879年であるが、この頃からカリフォルニア大学バークレー校(86年)やスタンフォード大学(91年)など西部の主要校、またジョージア大学(92年)、アラバマ大学(92年)、テキサス大学(93年)など南部の主要校へも広がっていった。激しい暴力性ゆえに多くの負傷者や死者を出し、批判が後を絶たなかったにもかかわらず、ハイスクールでも90年代頃から次々とアメフトチームが創設されてゆく。アメフトのルールや作戦は、まもなく実業界で導入されることになるフレデリック・W・テイラーが提唱した科学的管理法や、帝国主義を推し進めるために増強されつつあった軍隊の訓練・戦略・戦術とも親和性が極めて高く、まさに世紀転換期という時代の産物だった。

バスケットボールは、1891年12月、マサチューセッツ州のスプリングフィールドにあるYMCA訓練学校で誕生した。カナダ生まれの新任教師ジェームズ・ネイスミス(図5)は、上司ルーサー・ギューリックから、屋外での運動ができない雪の深い冬にも、学生たちが十分に体を動かすことができ、かつお金がかからず、安全な球技を作れないかと問われ、試行錯誤の末にバスケットボールを考案した。この新しい球技は、見事にギューリックの条件をクリアし、しかも学生たちに大いに人気を博した。YMCAのネットワークを通じて、さらには、セツルメントハウス運動、プレーグラウンド運動、体育普及運動など、この時代の諸運動の波に乗り、全国各都市の労働者、エスニックマイノリティー、移民など下層社会のコミュニティーに広まっていった。バスケットボールはやがて、初等・中等学校にも導入され、それによって次第に社会の上層部へも支持を拡大させてゆく。

日本で人気の高い球技であるバレーボールとソフトボールも、この時期にアメリカで誕生した。バレーボールは、バスケットボールと同じくYMCAに創出された。1895年にYMCAホリヨーク校の体育教師だったウィリアム・G・モーガンは、当時人気上昇中のバスケットボールが中高齢者には運動負荷が大きすぎると考え、バドミントンのようにネット越しになってボールを打ち合う球技を考案し、これを「ミントネット」と名付けた。しかし翌年に開催された実演試合で、観戦者のひとりアルフレッド・T・ハルステッドから、「ボレー」でつなぐ球技なので「ボレー・ボール」という名称がふさわしいとの提案がなされた。モーガンがこれに同意し、バレーボールが成立したのである。

ソフトボールは、1887年の感謝祭の晩にシカゴで、ハーバード大学対イェール大学のアメフト試合の経過を電報で追跡していた20名ほどの若い男性たちが、手近にあったボクシングのグローブを丸め、その紐で縛ってボールとし、屋内でもできる野球として始めたことを起源とする。その後、「キットン・ボール」「マッシュ・ボール」「メロン・ボール」など様々な名称が用いられた一方、女性の間で普及したので、次第に女性向きの球技と見なされるようになった。「ソフトボール」という名称は、1926年にYMCA主事のウォルター・ハケンソンに提案され、1933年の第1回全国選手権大会で正式に採用された。これを機に、この球技はソフトボールとして全国に広まってゆく。

3.スポーツ文化の成熟

1916年、ウッドロー・ウィルソン大統領の命令を受けて、革命家パンチョ・ビリャに対する懲罰のために約1万2000人の部隊がメキシコに派遣されたが、彼ら兵士たちのあいだに飲酒や売春が蔓延していることが発覚し、社会問題となった。さっそく軍隊の規律の引き締めのために軍営活動委員会が創設され、対策が練られたが、同委員会が出した結論は、プリンストン大学でアスレチック・ディレクターを務めていたジョセフ・レイクラフトを陸軍、イェール大学でフットボールのヘッドコーチを務めていたウォルター・キャンプを海軍の訓練プログラムの統括者とするというものであった。健全な身体運動が兵士を不道徳な娯楽から遠ざけるとの信念をもつ両人は野球、アメフト、バスケットボール、バレーボール、綱引きなどのスポーツを軍事訓練に本格的に導入した。

他方、1917年に第1次世界大戦への参戦の準備として選抜徴兵法が制定されると、対象者の4分の1以上が兵役に不適格な身体であることが判明し、体力の強化が国家的な課題となった。連邦政府の教育コミッショナーは体育全国委員会を組織し、中等学校での体育必修化を目指した。その甲斐あって、1919年から1921年に17州が必修化を実現し、1930年までにその数は36へと増加する。

こうして、第1次世界大戦を背景に連邦政府の後ろ盾を得て、軍事訓練へのスポーツ導入というトップダウンの流れと、体育の必修化というボトムアップの流れが合流し、スポーツはかつてない規模で国家および州の政策に組み込まれることになる。

この時代に、野球が愛国心の高揚に果たした役割も重要である。メジャーリーグは、1918年から試合の初めに「星条旗」を演奏するようになり、同曲は1931年に国歌として正式に採用される。1920年代になると、米国在郷軍人会は野球を、アメリカニズムを教える最良の手段であると主張し、「100%アメリカ化」プログラムと銘打って1925年からの3年間に約10万人の子どもたちにこの球技を指導した。

1920年代は、見るスポーツの黄金時代と言われる。メジャーリーグではベーブ・ルース(図6)がホームランを量産し、カレッジフットボールではレッド・グランジがグラウンドを縦横無尽に走り回った。ボクシングリングではジャック・デンプシーが大歓声を浴び、ゴルフではボビー・ジョーンズのTショットが唸りをあげ、テニスではビル・ティルデンが優勝回数記録を塗り替えた。後で見るように、黒人や女性アスリートも、この時代に活躍している。トップアスリートたちは時の英雄となった。ロールモデルを得て、才能に恵まれ、社会的上昇志向の強い若者たちは、スポーツによるアメリカン・ドリームの実現を目指したが、彼らは人種分離主義による制約を受けつつ、大学進学の可能性、奨学金などの財政援助、あるいはプロとしての高額の年俸などが見込まれるごく一部の競技に活路を見出した。運動能力のある黒人選手が、陸上、アメフト、バスケットボールなど特定の競技に集中してゆくのもそのためである。

第1次世界大戦以後、3大スポーツの人気がさらに高まるようになると、ハイスクールやカレッジの優れた選手は、春から夏に野球、夏から秋にアメフト、そして冬にバスケットボールをプレーし、オールラウンドの活躍を見せるようになる。同じ時期に、YMCAによって日本に派遣され、やがて日本の「アメフトの父」となるポール・ラッシュは、日本の大学スポーツ界に、アメリカのようなシーズン制度を導入しようとしたが、この試みは失敗に終わった。日本では1選手1競技制とは別の選択肢が定着しなかったのだ。

第2次世界大戦後の冷戦体制下で、アメリカはソ連とオリンピックを舞台に激しいメダル獲得競争を繰り広げることになった。また1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻すると、アメリカは西側諸国の一部を率いて80年のモスクワ大会をボイコットした。これに対しソ連は、83年のアメリカによるグレナダ侵攻を表向きの理由として、東側諸国を率いて翌年のロサンゼルス大会をボイコットすることで報復した。これらの事件は、スポーツ界が政治の介入から自由でありえないことを世界中の人びとに見せつけたのである。

今日までにMLB(メジャーリーグベースボール)、NBA(ナショナル・バスケットボール協会)、NFL(ナショナルフットボールリーグ)などアメリカのプロスポーツリーグは、世界の主要な国々で経営戦略を展開し、世界の隅々の国にまでその市場を拡大してきた。アメリカのスポーツは、IOC(国際オリンピック委員会)、FIFA(国際サッカー連盟)とともに国際的スポーツ組織の3大勢力をなし、地球規模での影響力を行使し続けている。

4.人種・エスニックマイノリティーの経験

再びアメリカ国内に視点を戻すことにしよう。国内でのスポーツによる文化的統合が全ての人を巻き込んだわけではなかったことも忘れてはならない。この流れに乗り遅れた集団もあったのである。ひとつは人種・エスニシティによるマイノリティー、そしてもうひとつは女性である。彼ら、彼女らの歴史はどのように展開したのか。

黒人(アフリカ系)と、娯楽活動やスポーツの関わりは古く、植民地時代にさかのぼる。黒人は、プランテーションの奴隷として酷使されながらも、アフリカから独特の舞踊や音楽を伝承し、中には、ヨーロッパ人を遥かに凌ぐ泳力を有するものもあった。1936年から38年に連邦機関公共事業促進局が元奴隷に対して実施した聞き取り調査は、奴隷の子供達が、釣り、狩り、競走、野球に類似したボールゲームなどに興じていたことを明らかにした。主人の命でボクシングの試合に出場し、勝者として与えられた賞金で自分の自由を買い取るものもあった。

南北戦争後になると、白人と黒人のムラート(混血)の中から、いくつもの競技で活躍するアスリートが出現した。ナショナルリーグとアメリカンアソシエーションという旧2リーグ体制の時代に、黒人として初のメジャーリーガーになったモーゼス・F・ウォーカー、カレッジのアメフトで黒人として初の全米選抜に選ばれたウィリアム・H・ルイス、競馬で「史上最強の騎手」と称えられたアイザック・B・マーフィー、1904年のセントルイス五輪で銅メダルを獲得し、黒人初のメダリストになったジョージ・C・ポージ、08年のロンドン五輪で黒人初の金メダリストになったジョン・B・テイラー、100ヤード走で世界記録を達成したハワード・P・ドリュー、これらの人びとはみなムラートだった。彼らが活躍できた理由は、彼らが独立戦争での功績や、その後の経済的成功によって自由の身分を獲得した自由黒人の家庭に生まれ、白人と黒人の中間的な社会地位を与えられたこと、そして、その恵まれた地位と白人に近い容姿ゆえに人種差別を被りにくかったことなどである。

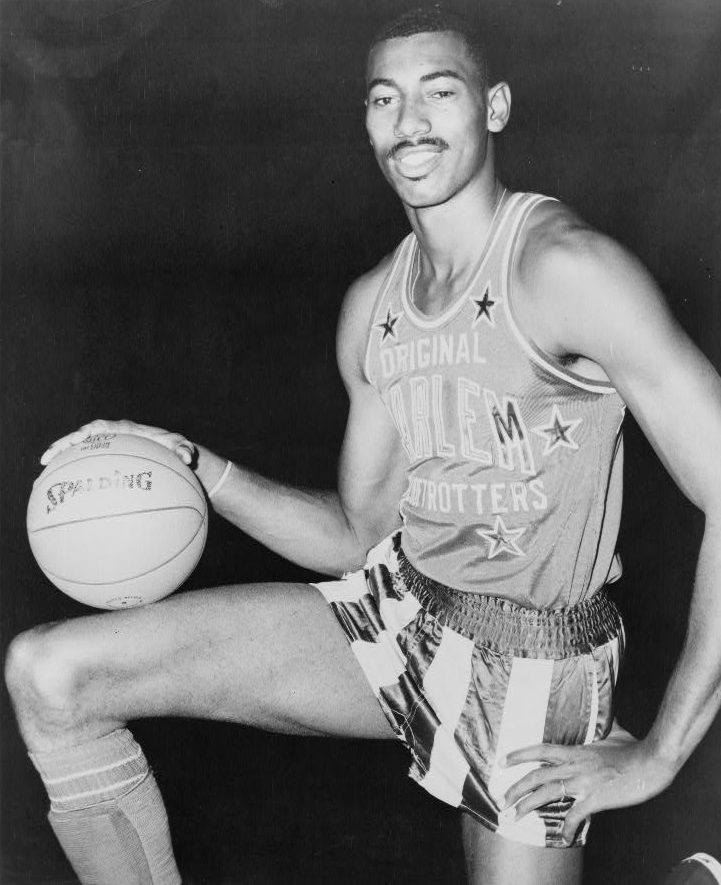

しかし20世紀の直前になると、社会は人種分離主義の波に飲み込まれてゆく。1896年の連邦最高裁での「プレッシー対ファーガソン」裁判は、人種分離体制を合法とする判決をくだした。野球では、1880年代後半に先に紹介したウォーカーも締め出され、90年代には人種分離が徹底した。競輪界でも19世紀末までに黒人が排除された。ボクシングヘビー級では、ジョン・L・サリバン、ジェームズ・J・コーベット、ジェームズ・J・ジェフリーズら歴代王者によって、黒人選手の挑戦が無視され続けた。1908年には、ジャック・ジョンソンがこの流れを絶ち、トミー・バーンズを破って黒人初の王者となったが、12年に連邦法違反で逮捕された。その一方で、分離主義を逆手にとった者もいる。ルーブ・フォスターは1920年に黒人チームからなるニグロナショナルリーグを立ち上げ、24年からはライバルリーグと黒人ワールドシリーズを開催した。バスケットボールでは、黒人巡業チームのハーレム・グローブトロッタース(図7)が快進撃を見せた。

さらに1930年代に入ると、人種分離の壁を超えたアスリートの活躍が再び、しかも国境を越えて、注目を浴び始める。1932年のロサンゼルス五輪から4年後のベルリン五輪に、黒人アスリートは参加者を4名から19名へ、メダル獲得者数を3名から9名へと増やし、その存在感を大いに高めた。ジェシー・オーエンスは、ベルリン五輪の陸上競技で4つの金メダルを獲得し、これに続くジョー・ルイスのボクシング世界ヘビー級タイトルの栄冠とともに国内外の話題をさらった。さらに、第2次世界大戦後になると、米ソの冷戦が始まる中、国内での民主主義と人種主義の矛盾を解消しようという声が一層たかまり、遂に野球界の人種の壁を打破する機運が到来した。ブルックリン・ドジャーズの経営者ブランチ・リッキーの決断によって1947年にジャッキー・ロビンソンがメジャーリーグでのデビューを果たすと、他球団もこれに倣い、1959年のボストン・レッドソックスへのパンブシー・グリーンの入団によって、全球団での人種統合が実現した。バスケットボールでは、デュケイン大学のチャック・クーパーが、1949年に誕生したNBAの最初のドラフト会議で黒人初の指名を受け、プロのアメフトでは、1946年にマリオン・モトレーとビル・ウィリスが入団を果たした。

スポーツ界の人種統合を実現する前提となったのは、かつて「ムラート」という白人と黒人との中間的な人種意識を持っていた人びとが、一滴でも黒人の血が混ざれば黒人とみなす一滴血統主義の浸透という社会変化を背景に、黒人としての自己意識を育んだことである。ここに生まれる、アフリカ系の出自を共有するものとしての連帯が、1920年代にニューヨークでハーレム・ルネッサンスを開花させ、次の10年間にスポーツ界での黒人アスリートの躍進を促した。時代が下り1960年代になると、メキシコ五輪で200メートル短距離走の1位、3位に輝いたトミー・スミスとジョン・カーロスが人種差別に抗議して表彰台で拳を高く掲げ、ヘビー級王者モハメド・アリが、ベトナム戦争での兵役を拒否した。彼らを動かしたのも、この歴史的に形成された黒人としてのアイデンティティである。

その後現在にいたるまで、アメリカスポーツ界の最も目立つ舞台には、常に黒人の姿があった。プロテニスの主要大会で度々優勝を飾ったアリシア・ギブソンやアーサ・アッシュ、プロアメフト選手として輝かしい記録を残して引退した後、俳優への転身を果たしたジム・ブラウン、「巨人の対決」によってプロバスケットボール界で話題を呼んだビル・ラッセルとウィルト・チェンバレン(図7)、通算ホームラン記録を更新したハンク・アーロンとバリー・ボンズ、1984年ロサンゼルス五輪で4つの金メダルに輝きオーエンスに並んだカール・ルイス、「跳ぶ(リープ)」ではなく「飛ぶ(フライ)」といわれたNBA選手マイケル・ジョーダン、女子テニス界にパワーテニスを持ち込んだウィリアムズ姉妹など、頂点を極めた黒人アスリートは数限りない。黒人アスリートの優位は、1990年から2011年の間にNBA現役選手の72%から82%、NFL現役選手の61%から69%を占めたことでも裏付けられる。

天性の身体能力による優越は黒人の信念となり、白人社会もこれを積極的に承認した。「速い、強い黒人」に対する「遅い、跳べない白人」は、一般市民共通の認識となり、メディア報道でこうした言説や表象が流布したが、それが人種差別的な言動やスキャンダルを引き起こす新たな原因となっていく。スポーツ界による黒人アスリートの包摂は、人種統合の実現を象徴するものであったが、それと同時に、皮肉にも、身体能力による差異化という新たなかたちの分離主義を招いたとも言える。しかし今日、優れた黒人アスリートを輩出する地域に偏りがあることがわかってきており、このことを根拠に、黒人に固有の身体能力があるとの言説や表象は一時代の神話にすぎないといった批判がなされるようになっている。

例えば、長く黒人アスリートの独壇場である陸上競技の競走種目をとっても、長距離走はケニアなどの東アフリカ系、短距離走は黄金海岸地方の西アフリカ系の選手が強いことが知られている。さらにみると、ケニア人のトップアスリートはリフトバレーに居住するカレンジンというエスニック集団の出身者が圧倒的に多く、西アフリカ出身者の子孫が多くを占めるジャマイカ人のトップアスリートは、かつて「マルーン」と呼ばれる逃亡奴隷たちがコミュニティーを形成したトレローニー教区出身者に集中していることがわかっている。両方の事例が示唆するのは、優れた運動能力の原因が黒人であることではなく、ひとつのエスニック集団が、ある地理的、文化的条件のもとで歴史的な過程を経て秀でた運動能力を獲得してきたこと、つまり、遺伝と環境の相互作用にあるということである。

この仮説を検証する作業で、近年注目を集めているのが「スポーツ遺伝子」の存在である。関係者が現時点でたどり着いたふたつの結論は、「遺伝子と環境の両方がそろわなければ結果はない」こと、そして「運動能力に関わる遺伝子を見つけることは、極めて複雑で困難だ」ということである。それでもジャーナリストのデビッド・エプスタインは、「現時点で『スポーツ遺伝子』をほとんど特定できていないことは、そのような遺伝子が存在しないということを意味しない」と主張し、優れた運動能力の原因の科学的な解明に期待を寄せる。

アメリカ先住民、ヒスパニック系、アジア系も、偏見や差別と闘い、長い歳月をかけてスポーツによる文化統合の流れに合流してきた。先住民は植民地時代から、運動能力や身体運動でヨーロッパ系の人びとを魅了してきた。あるアシニボイン族の射手は、50メートルほども離れたところから硬貨大の的を狙い、3回に2回は命中させたという。第3代大統領トマス・ジェファソンが派遣した探検隊は、300名近いスー族の人びとがラクロスで戦う光景に遭遇した。「ディアフット」と名乗る先住民走者ルイス・ベネットは、1861年に10マイルを当時の最高記録51分26秒で駆け抜けた。1884年に先住民子女の西洋化を目的に建てられたカーライル・インディアン工業学校で結成されたアメフトチームは、白人選手の脅威となる活躍を見せ、同校出身のジム・ソープ(図8)は、後に20世紀前半最強のアスリートと称えられる実力をいくつもの競技種目で発揮した。1964年の東京五輪で1万メートル走の覇者となったビリー・ミルズも先住民の血を引いている。キューバ、プエルトリコ、ドミニカ共和国などカリブ海諸国や中南米出身のヒスパニック系は、数多くの野球選手を生み出した。ロベルト・クレメンテは1960年代に外野手として攻守走三拍子揃った活躍をみせ、フェルナンド・ヴァレンズエラは80年代の10年間に左腕投手としてメジャーリーグ1位の128勝をあげた。日系アメリカ人も野球との関わりの歴史は古く、ハワイからサンフランシスコ、更に西海岸全域へと活動を広めた。その伝統は現在も脈々と続いている。一方1996年の野茂英雄に始まる、鈴木一朗、松井秀喜、松坂大輔、ダルビッシュ有、田中将大、大谷翔平などを含む日本人プロ野球選手のメジャーリーグへの挑戦は、一時期労使闘争などで落ち込んだアメリカの野球人気を復活させるのに大きく貢献した。

5.女性の経験

19世紀初頭まで女性はスポーツとは縁遠く、教育、慈善、布教などの公的領域での貢献を促した革命期の「共和国の母」思想でさえ、女性の娯楽には沈黙していた。当時の『アメリカンクリスチャンレビュー』誌は、女性が堕落する12のステップを記載し、その3番目にクローケーパーティを挙げている。女性に許された身体運動は、トウモロコシの皮むき会や縫物コンテストくらいだった。

やがて19世紀前半になると、社会改革運動の波が高まる中で、キャサリン・ビーチャーが、中産階級女性の肉体労働からの疎外と労働階級女性の劣悪な労働条件を懸念して、女性向けの美容体操カリセニクスを提唱した。アメリア・ブルーマーは、冬場に引火してたびたび焼死にいたらしめた着脱困難な重い衣服を脱ぎ、ウエストを17インチにまで締め付けることが望ましいとされたコルセットを外して、代わりに動きやすいトルコズボン風の衣服を着用することを推奨した。新しいズボンは推奨者の姓からブルーマー(図9)と呼ばれるようになり、動きやすい靴と一緒に、次第に広まってゆく。19世紀後半には、バサー、スミスなどの女子大でも野球が始まり、世紀末になるとバスケットボールが流行した。上流階級の女性は閉鎖的な社交クラブのコートで、ブルーマーを着用してスカッシュやテニスの腕を競い合い、労働階級の女性の中には、競走、ボクシング、レガッタなどで名をあげる者も出現した。また中産階級女性を中心にクローケーが大流行し、家庭やリゾート地で、ふくらんだスカートをたくし上げて脚を見せて行なうプレーがセンセーションを巻き起こした。

こうしてスポーツが女性の生活に浸透し始めるにつれて、伝統的な女性らしさと、健康的な活動や勝負へのこだわりをいかに両立させるかをめぐって、教育者や改革者は激しい論争を繰り広げることになった。そして、「適度(モデレーション)」という中庸的な地点に落としどころが求められ、感情を高ぶらせず、闘争心に囚われることなく、ストレス発散と健康維持が可能なほどに適度な運動をすることが望ましいとされた。

しかし20世紀に入ると、さらに高まるスポーツ競技熱によって、論争が激しさを増し、解決の糸口はますます見えにくくなった。すでに1889年から女子テニスの全国大会、1895年から女子ゴルフの全国大会が開催されていたが、こうした檜舞台で華々しい活躍をする女性がロールモデルを提供した。エレオノラ・シアーズ(図10)は水泳、野球、ゴルフ、ホッケーを楽しみ、テニスのダブルス、ミックスダブルスで全国大会優勝を遂げ、乗馬やポロを愛し、20時間弱で174キロを走破する脚力の持ち主だった。1928年には44歳という高齢でスカッシュの全国大会を制覇している。チャタヌーガ・ルックアウツ所属の17歳の女性左腕投手ジャッキー・ミッチェルは、31年に非公式試合でベーブ・ルースとルー・ゲーリックから三振をとって話題をさらった。女性野球の伝統は、第2次世界大戦中に全米女性野球連盟の結成によって花開くことになる。同じ頃、ミルドレッド・ディドリクソンはバスケットボール、陸上競技、ゴルフなどで多才さを発揮し、20世紀前半のトップ女性アスリートに推挙された。タスキーギ大学出身の黒人女性陸上選手たちは、オリンピック代表チームの常連として好成績を残した。こうした快挙を前に改革運動の保守派も譲歩を余儀なくされたが、20世紀中葉になっても、望ましい女性スポーツのありかたについては教育者や改革者のあいだで合意が得られなかった。

1972年、連邦政府による教育改革の一環として教育修正法が制定され、「タイトルナイン」と呼ばれるその第9篇によって教育の場での男女平等が保証されると、女性スポーツの環境が着実に改善へと向かった。この年に中等学校でスポーツをする女子生徒は30万人に満たなかったが(男子生徒は376万人)、2011年までにその数は320万人へと10倍を優に超える増加を示した(男子生徒は450万へ)。大学でスポーツをする女子学生も、1972年の3万2000人から、2011年の19万3000人へと、6倍を上回る増加を見せた。

タイトルナイン制定の翌1973年に女性テニス界の王者ビリー・J・キングが、男性元王者のボビー・リッグスとの「世紀の男女戦」と呼ばれた試合で圧勝し、女性の時代の到来を高らかに告げたかに見えた。しかし、女性アスリートの登場や参加者の増加が意識改革に直結するわけではない。その約4半世紀後の1999年、女子サッカーワールド・カップ決勝対中国戦で、決勝ゴールを決めたブランディ・チャスティンが上半身スポーツブラだけの姿になって喜びを表現したとき、保守派からの非難が殺到し、服装や身だしなみについて、男女に対する異なる期待や価値観が社会に根強く残っていることが示された。しかし、それでもなお、タイトルナイン以後の女性アスリートは注目すべき前進を遂げた。バスケットボールなどの球技では技術が向上してプロ化が進行した。格闘技、ボディビル、トライアスロンなどかつて「男らしさ」の代名詞だった競技にも多数の女性アスリートが参入している。

バスケットボールでは、いくつかの女性リーグが短命に終わった後、1996年に全米バスケットボール協会(NBA)の全面的な支援を受け、WNBAが結成された。2006年には女性プロチームスポーツリーグとしては史上初めて10シーズン連続の存続を記録した。2016年にはジョージア州アトランタ市で政治家として経験を積んだリサ・ボーダーズを第4代会長に迎え、現在も順調な活動を続けている。ボクシングは、テレビ放映や映画化によって後押しを受け、1990年代に本格的なブームに乗った。女性ボクサーの栄光と悲劇を描いたクリント・イーストウッド監督・主演のハリウッド映画『ミリオンダラー・ベイビー』は第77回アカデミー賞作品賞に輝いている。さらに2012年のロンドン五輪で正式競技に認められた。ボディビルでは、1978年に初の全国大会が開催され、80年代にはレイチェル・マクリッシュが登場してカリスマ的存在となりブームを煽った。その後も女性ボディビルは人気を持続した。2014年にアイリス・カイルが「ミズ・アメリカ」国際大会10連勝を果たして引退し、今日、次なるヒロインの到来が待たれている。トライアスロンは、2000年のシドニー五輪で正式競技に認められ、48名の女性選手(男性選手は52名)が参加した。人数枠は、その後55名まで拡大され、2012年ロンドン五輪では初めて男女別の開催日が設定された。2016年リオデジャネイロ五輪では、750メートルの水泳、20キロのサイクリング、5キロのランニングからなるパラトライアスロンが、パラリンピックの正式競技となり、女子個人でアリーサ・シーリィー、ヘイリー・ダンツ、メリッサ・ストックウェルが金銀銅を独占した。

6.現代のアメリカンスポーツ

21世紀の初めの5分の1が経過しようとしている今、アメリカンスポーツはどこまで来て、どこに向かおうとしているのか。

まず、階級社会でのアメリカン・ドリームは実現したのか。一例としてメジャーリーグの年俸を取り上げよう。1970年に選手の平均年俸は2万9000ドルだった。その10年後には約4倍となり、さらに10年後の1990年にはその5倍以上の60万ドルに達した。そして2000年には190万ドル、2010年には330万ドルとなり、ほぼ安定化する。40年間で選手の平均年俸は100倍以上の増加を記録したことになる。NFLには年俸の高騰を抑制するサラリーキャップ制度があるが、それでも選手は平均150万ドルから250万ドルの年俸を得ている。NBAに目を向けても、最高給取り20名は1500万ドルを超える年俸を誇る。最も優れたスポーツ選手には、一般市民の想像を絶する高額の報酬が与えられていのである。これは、スポーツがアメリカン・ドリームの達成へのひとつの道を開いたことの証左と言えるだろう。

しかし他方で、プロスポーツの繁栄は、皮肉にも、経済的格差の拡大を見せつけるという現象をもたらしている。近年各地に建設された豪華なスタジアムの内部に目を向けてみよう。大企業などが富裕層のクライアント向けに、ホテルのスイートルームのようなガラス張りのボックスシートを買い占め、試合当日には、1番良い眺め、特別の仕出し料理を楽しみ、専用駐車場、専用入場口を利用する。つまりスタジアムでは、階級による観客席の分離が進んでいるのである。しかもそれが公的な助成のもとでなされている。今日、プロチームの中でも最も裕福なアメフトのダラス・カウボーイズや、メジャーリーグのニューヨーク・ヤンキースの本拠地球場の建設には、論争を引き起こしつつも、公的資金が投入されてきた。巨大資本と化した組織に、庶民の血税が使われるという図式が成立しているのである。

英語では、人種差別や性差別のないスポーツの場を「平等な競技場(レベル・プレイングフィールド)」と呼ぶ。はたして平等な競技場は実現したのか。第2次世界大戦後のジャッキー・ロビンソンのデビューに始まるメジャーリーグの人種統合については、すでに見たとおりである。しかし、人種・エスニシティによる格差について、今日なお様々な批判が後を絶たない。1990年代まではスタッキングという、各競技の花形ポジション、つまりアメフトでのクォーターバックや、野球でのバッテリーなどのポジションを占めるマイノリティー選手の比率が相対的に低いという問題が繰り返し指摘されていた。その後、多少の改善は認められるとは言え、この問題が消え去ったとは言えない。また、一部のスーパースター以外についてみると、黒人選手がチームにとどまるためには、白人選手に勝る成績をあげなくてはならないことが暗黙に了承されているという。チームの管理職、フロントの要職に占めるマイノリティーの比率はなお低いままである。

ジェンダーに関してはどうであろうか。女性の活発なスポーツ参加を促す運動の目標のひとつが、男女間の平等であったことは確かである。しかし今日なお、待遇格差の厚い壁にその前途は阻まれている。女子プロバスケットボールが誕生し存続しているが、例えばWNBA選手の最高年俸は、NBA選手の最高年俸のわずか60分の1ほどにすぎない。女子ボクサーは増加したが、その試合はしばしば重要な男性の試合の前座におかれ、人気集めに利用される。女性はなおも男性に従属する地位に置かれているわけである。女性アスリートの増加が、関係者の意識や行動の性的な差異化を促すという皮肉も生じている。女子ボディビルで優勝するには、筋骨隆々ではなくシャープでシンメトリックな筋肉の持ち主が有利、つまり異性愛者好みの魅力を有するほうが有利であるとされる。トライアスロン女性選手は、練習を通して、親密で協働的、互恵的な絆で結ばれ、勝利至上主義を男性的価値観として否定するようになると言われる。つまり男性選手とは異なる価値観を育み、対人関係を築くことになるわけである。このような男女差が生じる根底には、男性選手がスポーツに秀でることで自己のジェンダーアイデンティティを強化できるのと異なり、女性選手は筋力や闘争心を強化しつつ、それを「女性らしくない」とする一般社会の価値観と対峙しなければならないという現実がある。

アメリカンスポーツは、400年を超えるその歴史を通じて、前進と呼ぶにふさわしい変化を遂げてきたが、現在なお、大きな困難や矛盾に直面し、さらなる挑戦を求められている。そしてそれは、アメリカ社会そのものが取り組むべき課題なのである。

〈8章ソヴィエト/ロシアへ〉 〈目次に戻る〉 〈10章カリブ海地域へ〉