〈11章ブラジルへ〉 〈目次に戻る〉 〈13章オーストラリアへ〉

はじめに

アルゼンチン、ウルグアイ、チリは、一般にコーノ・スール(南の三角錐)と称される南米大陸南部地域を構成している。アルゼンチンとウルグアイが大西洋に流れ込むラプラタ川河口の両岸を中心としているのに対し、アンデス山脈を挟んだ西側に位置するチリは南北に細長い領土によって特徴づけられる。これら3か国は、地理的言語的な近接性はもちろんのこと、20世紀後半の軍事独裁をはじめ歴史的にも多くの経験を共有してきた。本章でこの3か国を同時に取り上げるのはこうした事情からであるが、しかしそれはまた同時に、そうした共通性の中に確かに存在する差異に光を当てることにもなるだろう。

さて、多くの読者は南米の歴史にあまり馴染みがないのではないだろうか。高校の世界史教科書を開いても、南米関係で取り上げられているのはコロンブスに始まる新大陸の征服と、19世紀初頭の各国の独立くらいで、その後の近現代史についてはほとんど言及がない。そういうわけで、本章では特定の一時代に焦点を当てるのではなく、むしろ通史的な叙述を行なうことにしたい。その上で、議論の軸になるのがスポーツと政治との関係である。スポーツというレンズを通じて、これら3か国の政治史的展開を把握するというのが本稿の企図するところである。

1.前近代のスポーツ︱先スペイン期から植民地期まで

16世紀に始まるヨーロッパ人の到来以前の南米大陸には、様々な先住民集団が居住していた。最も有名なのが、アンデス山脈一帯で帝国的支配を広げていたインカであろうが、そのインカ帝国拡張の南限となったのが、現在のチリ中部を拠点にしていたマプーチェと呼ばれる先住民である。勇猛果敢で知られたマプーチェは、豊かなスポーツ文化を持っていたことでも知られ、フィールドホッケーによく似たパリンpalin、ラグビーに類比されるリナオlinaoといった民族スポーツを実践していた。後に南米各地を探索したヨーロッパ人宣教師らの記録によれば、他にも様々な先住民共同体で徒競走やボールゲームなどの民族スポーツが行なわれていたようである。これらの民族スポーツのほとんどは植民地期を経て衰退していったが、一方でこうした先住民文化を保護し再興しようという努力も、20世紀初頭から現在に至るまで続けられている。

図1.パリン Alonso de Ovalle, Histórica relación del Reyno de Chile (Roma: Francisco Caballo, 1646), p.92

1492年のコロンブスによるアメリカ大陸到達以降、スペイン人による植民地支配が進められるとともに、イベリア半島起源の様々なスポーツもまたこの土地に導入された。ペロタなどのバスク民族スポーツが主にバスク移民らの間で広く実践される一方、土着化する形で独自の展開を見たのが、諸々の乗馬スポーツであった。草原地帯で牛を追いながら半放浪の生活を送る無頼漢たちを、アルゼンチンやウルグアイでは「ガウチョ」、チリでは「ウアソ」と呼ぶ。アメリカ合衆国におけるカウボーイに比される彼らの姿は、現在では理想化された形でそれぞれの国のナショナルアイデンティティの一部となっているが、こうした牧童たちの暮らしに欠かせないのが馬術であった。円形の競技場の中に放たれた暴れ牛を2組の騎馬で追い込むチリのロデオ、荒馬乗りの技術を競うアルゼンチンやウルグアイのヒネテアーダといった元来牧童たちの生業と密接に結び付いたスポーツが、植民地期の間にレクリエーションとして、また興行スポーツとして確立した。中でも独創的なのがアルゼンチンのパトである。これは騎馬によるバスケットボールとでも呼ぶべきチームスポーツで、17世紀に成立したとされる。「パト」とはスペイン語でアヒルを指し、これは元々生きたアヒルをボール代わりに使っていたことに由来する。

図2.パト Víctor Lupo, Historia política del deporte argentino (1610-2002) (Buenos Aires: Corregidor, 2004), p.61

これらの伝統スポーツは今日必ずしも広く実践されているわけではないが、それぞれの国の固有のアイデンティティと結びついたスポーツとして、現在も独自の地位を保っている。チリのロデオ、アルゼンチンのパトは、それぞれの国のナショナルスポーツとして法的に認知されている。

19世紀初頭にこれら3か国は相次いで独立するが、こうしたスポーツ景観が大きく変化するには、19世紀後半の近代スポーツの到来を待たねばならない。

2.近代スポーツの導入︱自由主義の時代

19世紀中葉以降の多くの南米諸国では、独立後の政治的混乱が収拾されるにつれて、地主層を中心としたオリガルキアと呼ばれる少数のエリートによる政治支配が卓越した。経済自由主義を基本政策とし、チリの場合は硝石や銅などの鉱物、アルゼンチン及びウルグアイの場合は小麦や食肉といった1次産品を輸出し、代わりに工業製品を輸入するという形で、不均衡な世界経済の中で自身の立ち位置を確保することが、彼らの国家運営の基軸であった。19世紀後半にこうした貿易の最大の相手国となったのが、自由貿易帝国主義とも呼ばれる商業ネットワークを世界中に広げていたイギリスである。そしてこうしたイギリス人たちの経済的影響力の深化と並行して、この頃制度化されつつあった様々な近代スポーツが南米大陸にも導入されていくことになる。

南米で最も重要なスポーツとなったサッカーについて見てみよう。1869年にブエノスアイレスのイギリス人コミュニティーの中で設立されたブエノスアイレス・フットボールクラブが、南米最古のサッカークラブとされている。金融業で働いていたジェイムズとトマスのホッグ兄弟が率いるこのクラブは、結局イギリス人同士の娯楽の域を超えることなく消滅する。アルゼンチンでより永続的な影響をもたらしたのが、本国のパブリックスクールに倣ってサッカーを取り入れていたブエノスアイレスのイギリス人学校同士の対抗戦である。ここから、各校のOBらを中心として1891年にアルゼンチン・アソシエーション・フットボール・リーグ(AAFL)が立ち上げられ、総当たりのリーグ戦と体系的な運営が行なわれた。しかし、こうしたイギリス人によるスポーツは、それらを見たこともなかったアルゼンチン人たちにとっては奇異に映ったようで、「頭のおかしいイギリス人たちの遊び」と揶揄されていたという。

図3.バルパライソFC (1893) Los Sports, nº 101 (13 de febrero de 1925), p.20. Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena (https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100022.html)

同じようなエピソードは、同時代のチリでも見受けられる。チリでイギリス人のスポーツが最初に導入されたのは、首都サンティアゴの外港にあたるバルパライソであった。この港町のイギリス人たちが1880年代に立ち上げたバルパライソ・スポーティング・クラブは、元々競馬を中心とする集まりだったが、これを母体にチリで最初のサッカークラブとされるバルパライソFCが設立される。1893年には、スポーティング・クラブのグラウンドで初めての「国際試合」が隣国アルゼンチンを相手に行なわれるが、その内実は両国に住むイギリス人同士の試合であった。あるイギリス人は当時のサッカーに対する地元のチリ人の反応について、「最初はみんな選手たちを見て大笑いしてたよ、馬鹿みたいに見えたんだろう」と回想している。

19世紀後半のイギリス人コミュニティーでは、クリケットや競馬、テニスといった様々なスポーツがプレーされていたが、20世紀を迎える頃までに、その多くがイギリス人を越えて地元社会に広く普及していくことになる。この普及のプロセスは決して単線的なものではなく、またスポーツごとにその度合いも大きく異なるが、大雑把に言えば、まずイギリス人たちとビジネスや社交上のつながりが深かった地元エリート層の娯楽サークルによって受容され、さらにその後初等・中等学校や労働者の互助組合といった中下層民のコミュニティーを通じてより広い社会階層に浸透していった、とまとめることができる。

アルゼンチンのサッカーを例にとってみれば、1910年頃までの間に地元民によるクラブがAAFLに次々と参入し、イギリス系クラブに取って代わっていった。1905年にルールブックが英語とスペイン語の両方で出版されるようになり、1907年にはリーグの会合がスペイン語で行なわれるようになったという事実は、サッカーが「イギリス人のもの」から「アルゼンチン人のもの」へと変化したことの明確な徴であろう。アルゼンチンのボカ・ジュニアーズやリーベル・プレート、ウルグアイのペニャロールとナシオナルといった現在の強豪サッカークラブの多くが、1890年代から1900年代の間に創設されている。

もちろん全てのイギリススポーツがサッカーと同じような普及を見たわけではない。テニスやポロは地元のエリート層に受容された後もその社会的排他性を保持し続けたし、クリケットのようにイギリス人以外ではほとんどプレーされなかったスポーツもある。

イギリススポーツよりも遅く20世紀に入ってから南米に導入されたのが、バスケットボールやバレーボールといったアメリカ合衆国起源のスポーツである。この過程で重要な役割を果たしたのがYMCAであった。北米YMCAは、20世紀初めのアジアやラテンアメリカ各国でこの運動を広げるべく、専門家を派遣しYMCAを戦略的に設置していた。1902年から1912年までの間に、ブエノスアイレス、モンテビデオ、バルパライソにYMCAが設立され、北米から派遣された体育・スポーツの専門家がスポーツプログラムの策定と指導にあたった。このYMCAの影響が特に顕著だったのが1910年代以降のウルグアイである。これは後述するように、ウルグアイ政府によるスポーツ政策とYMCAとが非常に緊密な協力関係を築いたことに起因するのだが、その結果として20世紀初頭のウルグアイではバスケットボールやバレーボール、野球が広くプレーされていた。現在でもバスケットボールはサッカーに次ぐウルグアイ第2の興行スポーツとして人気を博している。

こうして英米から導入された近代スポーツは、元来有していたその帝国主義的表徴を間もなく排し、「ナショナライズされた」文化として確立した。しかしながら、この新興の文化実践に対して国家が必ずしもすぐに接近したわけではない。古典的リベラリズムを標榜する19世紀末の為政者たちにとって、スポーツのような娯楽は国家が介入すべきものではなかったし、そもそもその実践者の多くが社会経済的エリート層であった最初期のスポーツに、国家が支援をする必要性があるとも考えられなかった。

3.スポーツと国家の関係構築︱変革の時代からポピュリズムの時代へ

こうした状況に変化の兆しが現れるのが、20世紀初頭である。左派政治思想の浸透に後押しされた労働運動の組織化は、下層民の間での貧困や衛生といった社会問題を可視化するとともに、オリガルキアによるエリート支配の政治が持つ排他性を疑問に付すようになる。その結果、男子普通選挙の法制化や選挙制度の公正化などを通じてより広範な民主的政治参加が実現し、同時にその裏返しとして、下層民を含む民衆に対する福祉やサービスの提供が国家の果たすべき役割として認識されていく。ウルグアイのホセ・バジェ=イ=オルドニェス、アルゼンチンのイポリト・イリゴジェン、チリのアルトゥーロ・アレッサンドリといった一定の社会介入を志向する改革派諸政権の台頭は、こうした流れの中で現れたものと言える。

1929年の世界恐慌以後の輸出経済の縮小にともなう財政基盤の脆弱化により、これらの新たな政治勢力は後退を余儀なくされ、軍部の台頭やクーデターなどの混乱と政治的反動を招いた。その後1930年代末以降再び政治の安定が企図される中、南米各国で登場したのが、ポピュリズムと呼ばれる政治潮流である。これは典型的に言って、①中下層民を含む一般大衆からの支持を政治的基盤とし、②社会階層間の対立ではなく協調を是とし、③強いナショナリズムを旗印として掲げ、④経済面では1次産品輸出依存からの脱却と輸入代替工業化を目指し、そして⑤カリスマ的リーダーによって率いられた政体とまとめられる。この最たる例として、1946年に大統領の座に就いたアルゼンチンのフアン=ドミンゴ・ペロンによる政治を挙げることができるだろう。

さて、こうした政治的変革の時代に、スポーツの世界はどのような変遷をたどったのであろうか。

第1の重要な変化として、スポーツが「外国人やエリートのもの」という19世紀的な過去と決別し、「大衆のもの」としての位置付けを確固たるものにしたことが挙げられる。スポーツは、その実践と観戦の双方を通じて、都市民衆に新たな社交と娯楽の場を提供するとともに、当初の社会的排他性を溶解させていった。同時に、ピエール・ブルデューがいみじくも述べている通り、「スポーツの大衆化は……スポーツ実践の論理そのものの変質を不可避的にともなう」。エリートスポーツが掲げるアマチュアリズムの中心的価値としての「無欲さ」「貴族性」が後退し、代わってより高次の「競争性」と「スペクタクル性」が追求される。サッカーにおいては、1930年代初頭に各国で相次いでプロ化が導入されるが、すでに1920年代には選手への賃金や移籍金の支払いが慣行化していた。

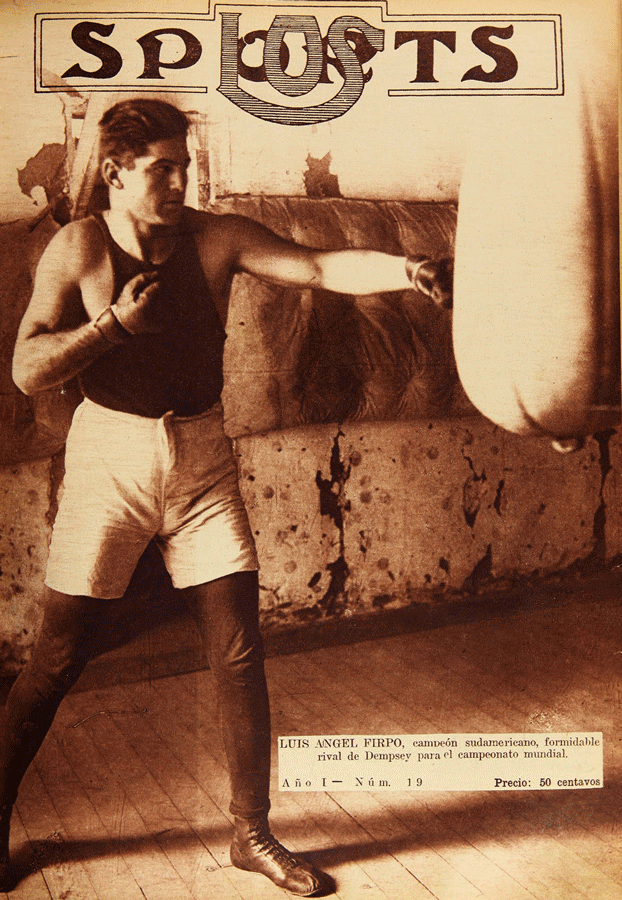

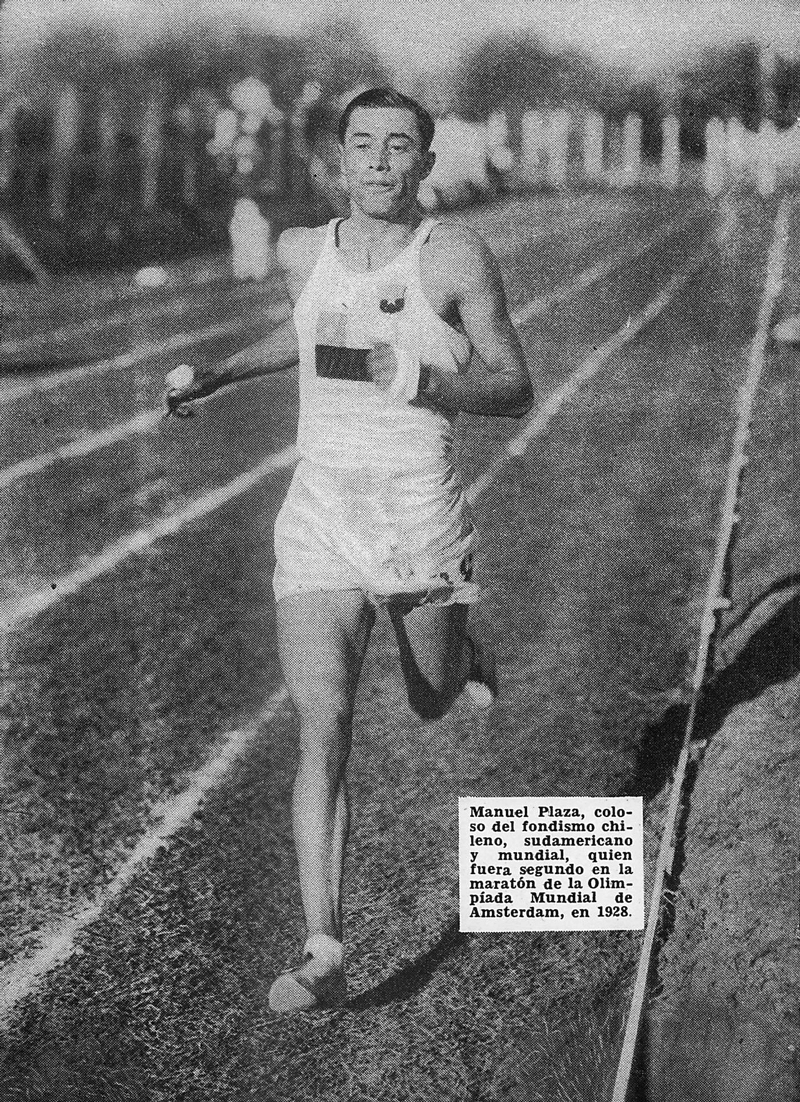

1920年代に国民的英雄として称揚される下層民出身スポーツ選手が相次いで登場したことは、スポーツの大衆化が十全なレジティマシーを獲得したことの象徴である。「パンパの暴れ牛」の異名を取ったアルゼンチンのヘビー級ボクサー、ルイス=アンヘル・フィルポは、近隣諸国でタイトルを総なめにした後米国ツアーを敢行した。とりわけ1923年ニューヨークで当時のチャンピオン、ジャック・デンプシーと行なった試合は南北アメリカ大陸全土から大きな注目を浴び、フィルポが最終的に惜敗するものの、今も「世紀の一戦」として語り継がれる名勝負とされている。一方、新聞売りの仕事の傍ら長距離走者としてのキャリアを積んだチリのマヌエル・プラサは、1928年のアムステルダム五輪のマラソン競技で銀メダルを獲得してチリ人初の五輪メダリストとなり、一躍国民的英雄の座を確固たるものにした。彼らのようなメディアヒーローの誕生は、専門誌やラジオといったスポーツメディアの発展と同期した現象でもあった。現在にいたるまで南米を代表するスポーツ雑誌としての地位を保ち続けているアルゼンチンの『エル・グラフィコ』は1919年に創刊されている。

図5.プラサ Hugo Sainz Torres, Breve historia del deporte (Santiago de Chile: Braden Copper Co., 1961), p.40

民衆の政治参加の拡大とスポーツの大衆化というふたつのプロセスの進行は、政治とスポーツとが結びつく回路を提供した。すなわち、スポーツが国家による支援を受けるに値する社会的価値を持った文化として認められるようになっていく。こうして「スポーツ政策」が可能となる素地ができあがったのである。これをさらに補強したのが、同時代の医学や公衆衛生学、優生学などの科学的知見がもたらした身体運動の社会的国家的有用性についての言説であった。とはいえ、スポーツ振興が国家政策として具体化するまでにはさらなるプロセスが必要であった。各国について詳しく見てみよう。

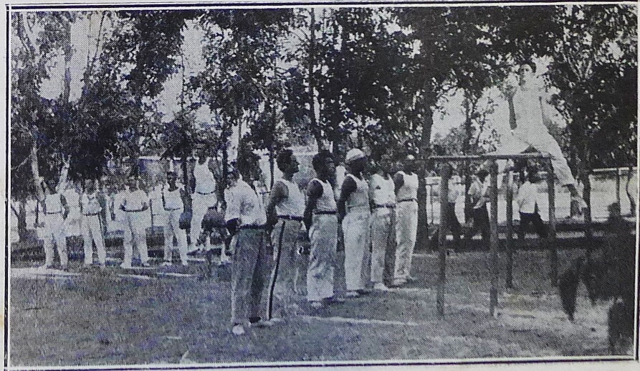

南米におけるスポーツ政策のパイオニアとなったのが、小国ウルグアイである。バジェ=イ=オルドニェス政権下の1911年、スポーツ・体育の振興に関わる政策の立案と施行を担当する政府機関として身体教育委員会が設置された。これは国家予算の付与の下、政府が任命するメンバーによって運営される一定の自治性を備えた公的機関であったが、1910年代から1920年代にかけて、北米YMCAからモンテビデオに派遣されていた体育主事ジェス・ホプキンスによる技術的補佐の下、他国に先駆けて様々なスポーツ・体育振興策を矢継ぎ早に繰り出していった。その中でもウルグアイスポーツ政策の柱となったのが、①全国各地での公共スポーツ施設の建設と管理、②諸スポーツ連盟の設立と監督、③体育教員の養成の3つであった。中でも②は、サッカーを例外として各スポーツを国レベルで管轄する連盟組織が存在しなかったウルグアイのスポーツ界に、国家主導で各種連盟を設置することで、国がスポーツに対して財政的技術的支援を提供する回路を「上から」作り上げた点で極めて特異なケースと言える。ウルグアイのような小国が、1924年及び1928年五輪のサッカー競技、そして地元で開催された1930年の第1回ワールドカップという3度のサッカー世界大会を立て続けに制したことは、とりわけ近隣諸国のスポーツ関係者にとって、国家政策が喚起したウルグアイのスポーツ的発展の証左として映った。1920年代後半以降、政治的混乱と財政状況の悪化により、身体教育委員会は次第に当初の先進性を失い保守化していくが、2000年にスポーツ青年省として改組されるまでの90年に渡って、ウルグアイのスポーツ振興を担い続けたその制度的安定性は、他に類を見ないものである。

図7.体育教員養成コース(1923?) Comisión Nacional de Educación Física, Informes, horarios y otros detalles del tercer curso intensivo teórico-práctico para la preparación de maestros de educación física (Montevideo: s/e, 1924), p.6

一方、ウルグアイとは対照的とも言える経緯をたどったのが、チリである。チリでは20世紀初めの早い段階から、スポーツに対する国の支援を要求する民衆的な運動が展開された。最もよく知られているのが、1909年の「スポーツマンのデモ行進」である。3000人とも言われる様々なスポーツクラブのメンバーや学生らがサンティアゴの中心部に集まり、政府のスポーツに対する無関心を糾弾するとともに、国立競技場の建設などの施策を要求として突きつけたこのデモは、スポーツ政策の必要性を大衆の側から明白に表明した出来事として画期的なものであった。

このデモの直後、その主導者たちによりチリスポーツ連盟が設立される。この団体は、政府に対してスポーツへの支援を継続的に要求する圧力団体として機能すると同時に、国内の様々なスポーツ団体を統括する傘組織としての性格も強めていった。こうした度重なる「下からの」要求に対し、チリ政府が初めて具体的に応えたのが1923年であった。アレッサンドリ政権はこの年、ウルグアイに範をとった身体教育委員会を設立しスポーツ政策策定に乗り出した。しかしながら、政府によるスポーツへの制度的介入は、統括団体として既に社会的権威を確立していたチリスポーツ連盟と国家との間に解決し難い軋轢を生み、わずか2年ほどで頓挫する。その後も1930年代から1940年代にかけて、スポーツ政策を担う公的機関が相次いで作られては破綻するという混乱が続いた。

これら2国のいずれとも異なる形でスポーツと国家との関係性を築いたのがアルゼンチンである。20世紀初頭以降、アルゼンチンにおいてもスポーツ振興を管轄する公的機関の必要性が各方面から繰り返し主張された。例えばイリゴジェンの右腕であり、またアルゼンチンで最も人気のあるサッカークラブのひとつ、リーベル・プレートの創設メンバーとしても知られる政治家レオポルド・バードは、1924年に下院議会で身体教育委員会の設立を提言している。しかしながら、20世紀前半を通じて官民双方からのこうした提案が実を結ぶことはなかった。公的機関を通じた制度的結びつきに代わってアルゼンチンで卓越したのが、政治家とスポーツクラブとの個人的な恩顧関係である。スポーツクラブは政治家に対してその会員やファンからの政治的支持を提供し、政治家はその見返りとしてスポーツクラブに公的財源から様々な便宜を供与する。その典型的な例が、1920年代のイリゴジェン派国会議員ペドロ・ビデガインと強豪サッカークラブ、サン・ロレンソとの関係である。労働者出身の叩き上げ政治家として知られるビデガインは、自身の選挙区を本拠地とするサン・ロレンソの会長としてスタジアムの拡張などの施策を行ない、今でもクラブ史上に残る名会長と称えられているが、彼の政治的支持基盤の大部分が同クラブのファンによって支えられていた。

こうした政治家とスポーツとの個人的恩顧関係をさらに大規模な形で発展させたのが、1940年代後半以降のペロンによるポピュリスト的スポーツ政策だったと言える。連盟・クラブ・選手に対する莫大な財政支援、1950年のバスケットボール世界選手権や1951年の第1回パンアメリカン競技大会などの国際大会の招致、国民的人気を誇ったファーストレディの名を冠した全国少年サッカー大会「エビータ選手権」の開催といった未曽有の規模のスポーツ支援策を通じて、ペロンはスポーツ界の、そしてそこで活動する民衆全体の庇護者としての自身の政治的イメージを確立することに成功した。F1レーサーのフアン=マヌエル・ファンヒオ、1948年五輪金メダリストのマラソンランナー、デルフォ・カブレラといった著名スポーツ選手たちがペロン政権の「広告塔」として活躍する一方、ボカ・ジュニアーズ(ブエノスアイレスの労働者層から絶大な支持を受けるこの人気サッカークラブは、1950年に国庫から500万ペソという桁違いの額の貸し付けを受けている)のファンたちは、スタジアムで「ボカとペロン、心はひとつ!」と声を上げペロンへの支持を表明した。あるジャーナリストは、ペロンとスポーツとの関係を次の言葉で要約している。「ペロンはスポーツに全てを与え、スポーツはペロンに全てを与えた」。

4.スポーツと国家の関係の変容︱軍事政権期から民主化へ

だが、支持基盤の確保を大衆への便宜供与に依存するポピュリスト的政治モデルは、恒常的なインフレと財政赤字により、やがて行き詰まりを迎える。加えて東西冷戦の激化という国際情勢を背景に、キューバ革命の成功にも後押しされた急進左派が勢力を増す一方、それにともなう混乱を収束させることを名目に、軍部が政治の表舞台に伸張することになる。チリでは、1970年に大統領選挙で勝利したサルバドール・アジェンデを首班とする社会主義政権が成立するものの、3年後に米国の支援を受けた軍部のクーデターにより崩壊、以降アウグスト・ピノチェトが率いる軍事独裁政治が続いた。さらに同年にはウルグアイ、1976年にはアルゼンチンでも同様に軍部が政権を握った。これらの軍事政権は、緊縮政策で経済の立て直しを図る一方、民主主義・立憲主義を否定し反体制派に対する逮捕、投獄、虐殺を含む深刻な人権侵害を行なった。

図10.軍事政権による政治犯収容所となったチリの国立競技場(1973年)

Adolfo Cozzi Figueroa, Estadio Nacional (Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 2000). Colección Biblioteca Nacional de Chile, disponible en Memoria Chilena (https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-62150.html)

チリの軍事クーデター直後、数万人とも言われる反対派が首都サンティアゴの国立競技場に強制的に収容され拷問や虐殺を受けたエピソードは、軍政とスポーツとの関係が描く陰惨な歴史を象徴するものだが、これらの軍事政権にとってスポーツは、抑圧された民衆の不満の捌け口として、また自身の正当性を内外に示す格好のプロパガンダとして用いられた。最もよく知られているのが、アルゼンチンで開かれた1978年のサッカーワールドカップであろう。ヨーロッパ諸国でボイコットさえ取り沙汰される中開催されたこの大会で、アルゼンチン代表チームは政権の期待通りに優勝を果たす。しかしながら大きな議論を呼んだのが、2次リーグの最終節ペルー戦であった。決勝戦進出のために4点差以上での勝利が必要だったアルゼンチンは、ペルーを6対0という大差で下すが、この際にアルゼンチン政府がペルー側に多額の賄賂を贈った、あるいは軍政の首班ビデラと米国の国務長官キッシンジャーがキックオフ直前にペルー代表のロッカールームに現れ圧力をかけた、といった疑惑は今日にいたるまで絶えず議論の的となっている。

とはいえ、スポーツをもっぱら軍政による民衆操作の道具としてのみ論じるのは、やはり一面的であろう。言論統制と政治的抑圧が各国を覆う中で、スポーツが民衆にとって自身の意見を表明できる数少ない場を提供したこともまた事実である。1980年12月、「ムンディアリート(ミニ・ワールドカップ)」と名付けられたサッカー国際大会がウルグアイの首都モンテビデオで開催された。この大会は、第1回ワールドカップから50周年を記念し、ワールドカップで優勝経験のある6か国(ただし、辞退したイングランドに代わりオランダが出場した)を招いてFIFAとウルグアイ政府が共催したものであったが、開幕の前月には、軍の政治介入をさらに拡大するための憲法改正を認めるか否かを決める国民投票が予定されていた。この大会を招致した軍事政権の意図が、国民投票を経てより盤石になった現体制の正当性を、世界最高峰の選手たちが一堂に会する大会の開催を通じて、全世界に喧伝することにあったことは明白であった。しかしながら政府の期待とは裏腹に、この国民投票の結果、憲法改正反対派が勝利し、軍事政権の威信は大きく失墜した。翌月開催された大会では、地元ファンの声援を受けたウルグアイ代表チームが、弱冠20歳のディエゴ・マラドーナをはじめとする世界中のスターたちを相手に快進撃を見せ見事に優勝を果たす。このスポーツ上の勝利を祝うウルグアイ民衆の歓喜の声は、政治的抑圧からの解放を求め、軍事政権に対して断固とした拒絶を示す民衆の叫びを意味するものとして再定義されたのであった。

このように1980年代に入って以降、各国の軍事政権は経済上の失策や人権弾圧に対する内外からの厳しい批判に堪えきれず、次第に勢力を後退させていった。1983年にアルゼンチン、1985年にウルグアイ、そして1990年にチリでそれぞれ民主的な手続きを経て選出された文民政権が成立し、正式に民政移管が成し遂げられた。

おわりに︱南米スポーツ史研究へのいざない

南米南部3カ国におけるスポーツの歴史を通観して明らかになったのは、そもそもスポーツとは歴史を通じて常に国家政治のあり方と本質的な関係性の下で発展してきた文化である、ということである。それは、これらの国々においてスポーツが文化的社会的にどれほど重要なものとして位置付けられているかの証左であると同時に、「スポーツと政治は別物である」という今や陳腐化したイデオロギーも、また軍政期の「スポーツの政治利用」に対する教条的な批判も、「イノセントな大衆文化」としてのスポーツを前提としている点で等しく歴史認識に欠けた議論であることを示唆している。

最後に2000年代以降、これらの南米諸国でスポーツに関する学術的な歴史研究が芽生え始めていることを紹介しておきたい。知識人層に根強いスポーツに対する批判や無理解もあり、スポーツは長く学術研究の埒外に置かれていたが、1990年代のアルゼンチン人人類学者エドゥアルド・アルチェッティによる解釈人類学的研究に触発され、スポーツを学術研究の対象として積極的に取り上げようとする新たな世代の歴史学者が次々と現れつつある。民衆にとっての諸々のアイデンティティ形成におけるスポーツの歴史的役割に着目する文化史・社会史的研究が多くなされる一方で、政治や経済との関わりをはじめ様々な視点からスポーツを歴史学的に理解しようという試みも少しずつ蓄積されている。本章を通じてひとりでも多くの読者がこうしたテーマに関心を持ち、豊饒な南米スポーツの世界を闊達に踏査せんと一歩を踏み出してくれれば、これに勝る喜びはない。

〈11章ブラジルへ〉 〈目次に戻る〉 〈13章オーストラリアへ〉