〈13章オーストラリアへ〉 〈目次に戻る〉 〈15章イスラームへ〉

はじめに

アフリカとスポーツというふたつの言葉を並べた時、どんなことが頭に思い浮かぶだろうか。

長らく陸上競技(長距離走)を趣味としてきた私の頭にいの一番に思い浮かぶのは、やはり長距離走で卓越した力を発揮するアフリカ選手である。オリンピックや世界選手権などでの活躍がニュースで取り上げられる機会が多いので、「アフリカ人長距離走者が世界を席巻している」と考える人は少なくないだろう。さらにアフリカ系の黒人にまで話を拡げれば、世界トップクラスの短距離走選手もそうだ、ということになり、アフリカ人=陸上競技というイメージがより強くなる。

ただし、そうしたイメージにはメディアによる報道や情報によってつくられた部分も大きい。例えば、マラソンや駅伝が盛んに報じられる日本では、ケニアは世界トップクラスの長距離走ランナーを数多く輩出する国として知られている。実際、ケニアのリフトヴァレー地方には欧米資本ないしエージェントによってトレーニングキャンプが設けられ、ケニア国内のランナーだけでなく世界各地からアスリートが集まってくる。しかし、ケニアで最も人気のあるスポーツは、実はサッカーだという。ケニアの男子サッカーは、国対抗レベルでも個人レベルでも、世界はおろかアフリカの中でも必ずしも高いレベルにあるとは言えない。2018年6月現在の国際サッカー連盟FIFA世界ランキングで112位である。それでもケニアでのサッカー人気の高さは同国の事情に詳しい人の間ではよく知られた事実である。

このように、アフリカのスポーツは、その現状についても、日本でほとんど知られていない部分が多い。ましてや歴史の中でアフリカに住む人たちがどんなふうにスポーツにとりくんできたか、世界のスポーツ史の中でそれはどのようにとらえられるのか、といったことを顧みる機会はほとんどないだろう。そうしたアフリカのスポーツ史を少し覗きこんでみよう、というのが本章のねらいである。

1.「アフリカ大陸」のとらえかた―「サハラ以南」に注目する

本論に入る前に重要な前提をひとつ述べておきたい。それは、アフリカ大陸を一様にひとまとまりとしてとらえることはできない、ということである。

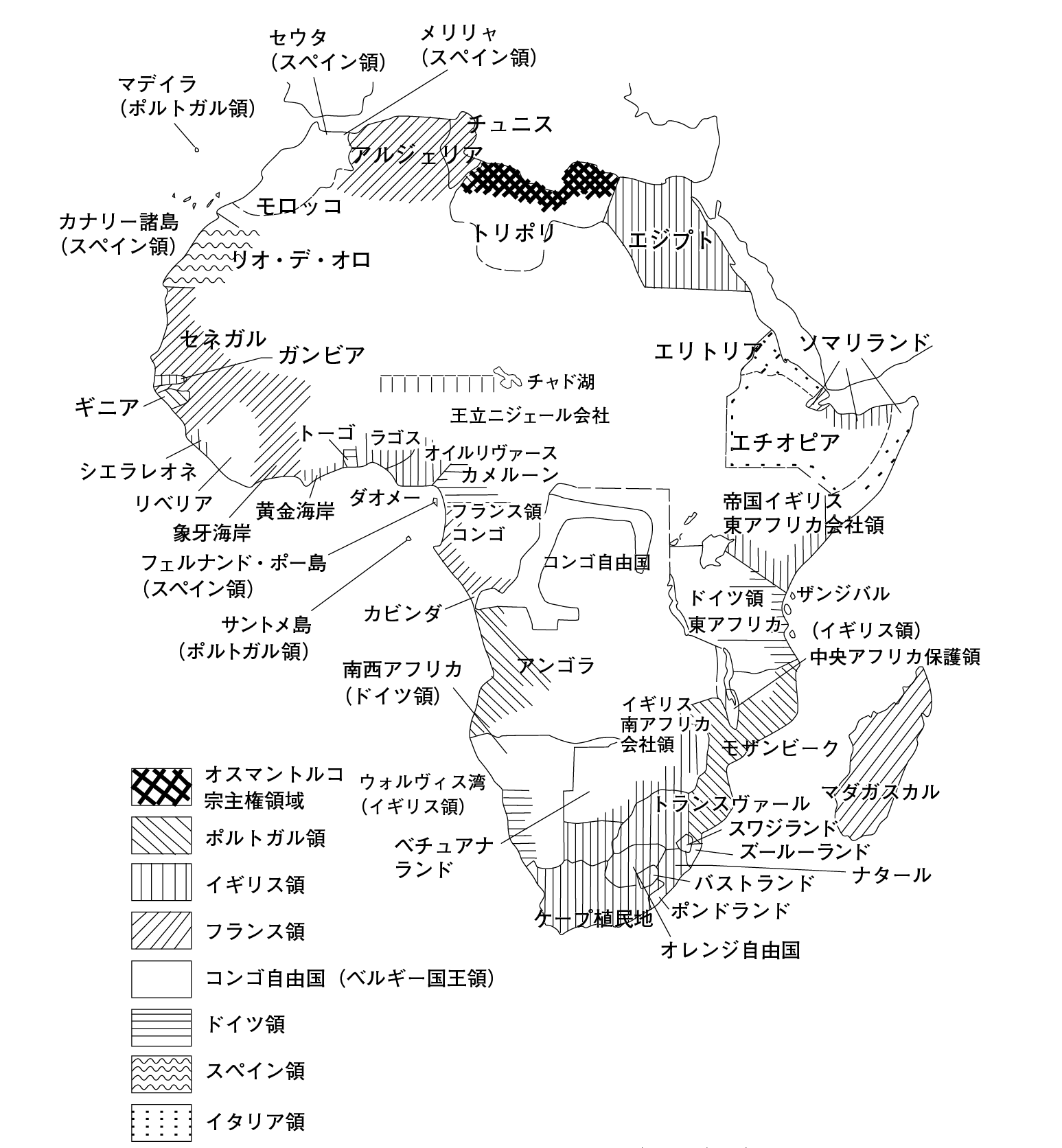

図1は19世紀末のいわゆる「アフリカ分割」を示した地図である。一様にヨーロッパ諸国に支配されたかに見えるが、その支配の境界線にはあいまいな部分が依然として残されている。しかもこの地図はあくまで歴史の一断片にすぎない。それ以前の時代にさかのぼってヨーロッパとの関係に着目する視点からアフリカをながめてみると、さらに多様な歴史的特性が認められる。大陸北部は古代エジプト、古代ローマ、イスラーム勢力の展開など、数千年にわたって地中海沿岸の諸地域と深いつながりをもってきた。ギニア湾岸は、ヨーロッパ人が到来する前から王国が栄え、いわゆる「大航海時代」以降はヨーロッパ人を介して「新大陸」アメリカともつながりをもつようになった。インド洋に面する東アフリカ沿岸は、ヨーロッパ人が到来する前からアラブ、ペルシア、インド、東南アジアと深く結びついていた。そして、大陸の内陸部にはこれら沿岸部との関係を切り結ぶ社会が長い歴史の中で変転を繰り返してきた。数多くのアフリカ学者らが明らかにしてきたように、身体運動を含む遊戯や競技のあり方は非常に多様で、地域的な特徴だけでなく人間集団の動きと相互交流による歴史的な変化も念頭に置いて理解しなければならないとされる。

図1.アフリカ分割(1891年頃)A. porter (ed.), The Oxford History of the British Empire vol.III: The Nineteenth Century. Oxford/New York, 1999, p.647. Map27.2

こうしたアフリカ大陸に関する前提をふまえて、アフリカの歴史的・文化的多様性にじゅうぶん目配りしたアフリカのスポーツ全史を論じることは、とても難しい。よって、本章では近代ヨーロッパからスポーツがアフリカ大陸とりわけサハラ以南にどのように伝えられ、行なわれてきたのか、そして近現代史の中にみるスポーツとアフリカ社会―政治・経済・外交から人びとの日常生活まで―との関わりかたに絞り込んで論じることにしたい。サハラ以南にみられる西洋スポーツの伝播・受容・拒絶・変容・流用からは、アフリカ大陸における西洋伝来のスポーツ文化のありようを理解するための重要なポイントが抽出できる。とくに、多くの近代スポーツを生み出したイギリスが支配した地域を中心に取り上げることで、「そもそもスポーツとはなんぞや」という根源的な問いに迫る手がかりも見い出せるのではないかと考える。

2.西洋スポーツの伝来と普及―20世紀初めまで

広大なアフリカ大陸には、様々な人間集団がおり、多様な文化がある。それらが西洋人や西洋文化と比べて劣ったり遅れたりしているというとらえ方は、21世紀に生きるわれわれから見れば全く的外れである。しかし、西洋からスポーツがアフリカに伝えられた頃のヨーロッパ人の多くはそのようなとらえ方にとくべつ疑問は抱かなかった。とりわけ19世紀後半以降、ヨーロッパ人は「文明化の使命」をかかげ「暗黒大陸」に乗り込んで「白人の責務」を果たそうとした。

そうしたヨーロッパ人の侵入によって、それまでにあった社会構造や文化が大きな影響を受けたのは確かである。ただし、アフリカにあった文化がことごとく破壊されたり消滅したりしたわけではない。西洋人が入りこむ前からアフリカに存在した遊戯や競技などについても、西洋伝来のスポーツがそれらを駆逐したと見るよりも、政治的な要因や経済システムの変化が生活様式や文化の担い手たる人間集団のありようを変えた結果、変化を余儀なくされた、あるいはその担い手が主体的にそれを変化させていったと考えたほうが良いだろう。

サハラ以南の植民地支配を受けた地域における西洋スポーツの伝播には、キリスト教の伝道団体、ヨーロッパ・スタイルの学校教育、軍隊、クラブ組織が大きな役割を果たした。

伝道団体は現地の人びとに対してキリスト教信仰を広めるだけでなく基礎的な教育をほどこすことが多かった。また、本国で伝道団体や宗派(イギリスでいえば主に非国教系プロテスタント)の活動に関心を寄せた者が、植民地にわたって行政官や教育者になることもあった。そうした教育には、いわゆる「読み書きそろばん」だけではなく、スポーツをつうじて身体を鍛えたり、規律遵守、チームワーク、自己犠牲などを教え込んだりすることも含まれていた。イギリスからは、19世紀後半から20世紀初めにかけて、パブリックスクールとその卒業生の主要な進学先である大学(オックスフォードやケンブリッジ)で育まれた「アスレティシズム」ないし「筋肉的キリスト教」という理念がアフリカにも持ち込まれた。

19世紀終わり頃からイギリスが支配した東アフリカ保護領(現在のケニア)の例を挙げてみよう。ここでも伝道団体は陸上競技をはじめとするスポーツを同地にもたらした主な媒体のひとつであった。現地人の子どもたちを対象としたカリキュラムには、体操、ゲーム、身体訓練など「体育」が組み込まれていた。この植民地で伝道団体が「スポーツの日」というイベントを開催した最も古い記録は1906年まで遡る。多くの人がグラウンドに集まり、棒登り、障害物競走、綱引きなどが行なわれた。その様子を記したイギリス人は、競技者のパフォーマンス・レベルの高さや勝者そのものを称賛するよりも出場者の失敗やアクシデントにより多くの歓声があがった、と書き残している。そこには「筋肉的キリスト教」の具現化は見てとれないかもしれないが、この種のイベントが現地人にとって西洋伝来のスポーツにふれる機会となったのは確かである。

軍隊制度もまた、スポーツを持ち込む媒体であった。1902年に結成されたキングズ・アフリカン・ライフル銃隊(KAR)は、同年6月にイギリス国王エドワード7世の戴冠記念行事を開催した。そこでは、現地住民の踊り、警察官とKARとの綱引き、そして2・25マイル(約3・6キロ)のクロスカントリー走が行なわれた。KARの士官であったリチャード・マイナーツハーゲンは「優勝タイムは14分ちょうどであったが、優勝者はレース後にほかの者と戦わねばならなかった」と書き残している。ヨーロッパ伝来のスポーツと現地社会の慣習を組み合わせる事例は世界各地に見られるが、このクロスカントリー走の顛末もその一例と見られる。

他方、その地においてイギリス人自身が競技志向でスポーツに取り組むことはほとんどなかった。比較的規模の大きな白人入植社会がつくられた南部アフリカを除けば、他のサハラ以南の植民地も似たような状況であった。1910年代初めに赴任した東アフリカ保護領総督パーシー・ジルアードは朝食前にランニングをしていたというが、それは今でいう早朝ジョギングであっただろう。ゴルフ、テニス、クリケット、ボート(漕艇)など、現地のイギリス人がスポーツに興じる機会はたしかに存在したが、それらのスポーツはおおかた元来の意味どおり「気晴らし」であった。ここに見られる西洋人が自らとりくんだスポーツと現地人に教え込もうとしたスポーツは、奇しくも近代スポーツがもつふたつの顔であった。それが「人種」あるいは「支配/被支配」の関係をベースにして並存する地域が植民地期のアフリカには存在したのである。

3.戦間期の展開―1920~30年代

第1次世界大戦と言えば、一般には「西部戦線」に象徴されるようなヨーロッパでの戦争というイメージが強いが、参戦した植民地支配国がアフリカ人を多数動員したことが近年の研究によって注目を集めるようになった。そうした戦中の状況に戦後の財政危機もあいまって、大戦後のヨーロッパ諸国は植民地における軍隊や警察の業務を現地人に任せる傾向がいっそう強まった。軍隊や警察の訓練で行なわれたのは基本的に軍事教練のような動作や筋力強化のトレーニングであったが、競技規則を適用する競技会も行なわれるようになり、兵士や警察官が競技スポーツに取り組む機会も増えていった。また、大戦後は現地人の子どもを対象とした教育が以前にもまして推し進められるようになった。植民地行政の一端を担わせるための現地人エリートを養成すること、そして基礎的な教育を受けた現地人労働力を確保し活用することの必要性が当局によって認識されてきたからである。大戦前からあった教会学校やクラブ組織などに加えて、官立学校や私立学校もスポーツ普及の担い手として重要な役割を果たすようになる。

アフリカ人エリート養成校におけるスポーツ

戦間期の英領東アフリカでスポーツを奨励した教育者として最も有名なのがエドワード・ケアリ・フランシスである。ケンブリッジ大学で将来を嘱望される数学者として地歩を築きつつあった彼は、学究生活をうち捨てて1928年にケニアに渡り、アフリカ人青少年層の教育に精力的にとりくんだ。とくに1940年に校長として赴任したアライアンス高校(1926年創立)では、ヨーロッパ人子弟だけが通うプリンス・オヴ・ウェールズ校との対抗戦(1949年)やインド系高校をも加えた3校対抗戦(1951年)を開催した。これらの大会は異なる「人種」が対戦するという点で同地のスポーツ史の中でも注目される事例である。「筋肉的キリスト教」を実践するケアリ・フランシスの尽力もあって、アライアンス高校は第2次世界大戦をはさんでケニア随一のスポーツがさかんなエリート校となった。

アライアンス高校と同じ頃に開校したジーンズ校(1925年創立)や官立アフリカン・スクール(1926年創立)もイギリスのパブリックスクールをモデルにした学校であり、スポーツを積極的にとりいれた。これらの学校に通うのは主に現地人エリート層の子弟であり、卒業後には政治家や教育者として現地社会の中で指導的な立場につく者が多かったことを考えれば、これらの学校がのちのケニアにおけるスポーツのありように少なからず影響を与えたと言えるだろう。

もっとも、これらの学校には現地に以前からあった競技や遊戯も取り入れられていた。1930年代のアライアンス高校では、到達距離を競う陸上競技の槍投げJavelin Throwではなく射的の正確さを競う槍投げspear throwingやアーチェリーとは異なる伝統的な弓術もさかんだった。他校でも槍投げや地元で伝承されてきたゲームが教練に組み込まれたり、棍棒投げや弓術がスポーツ・イベントで行なわれたりしていた。

イギリス本国にならった教育制度はケニアに隣接するタンガニーカ(現在のタンザニア)にも見られる。そこには、ドイツ支配下にあった第1次大戦前から西洋スポーツが持ち込まれており、1884年にサッカーの試合が行なわれたという記録もある。第1次大戦後はイギリスの委任統治領となり、イギリスに由来する教育制度とスポーツ理念が持ち込まれた。植民地インド・カシミール地方のミッションスクールで教鞭を執っていた父を持つセシル・ジュリアン・ティンダル=ビスコーは、アフリカ人を「文明化」しなければならないと考え、パブリックスクール流の教育システムを導入した。彼は、校長として赴任したタンガ校で学寮制度やスポーツを積極的にとりいれた。とくに各学寮には様々な民族の生徒が混在するように配慮された。そして学寮対抗のサッカー大会が「帝国記念日」や「両親の日」など特別な日のイベント/行事として行なわれ、一体感の醸成やチームワークといった教育効果が期待された。むろん、これもまた、生徒の家族や学校周辺の住民にも公開されることによって、より多くの現地人が西洋スポーツたるサッカーに接する機会になった。

「スポーツクラブ」・競技団体・競技会

ヨーロッパ社会のクラブは「同好の士」の集まりがその起源である。会員資格や入会手続きが厳格に定められ、同等ないし近しい社会的地位や価値観を共有する者が社交を目的に集まる場がクラブである。そしてスポーツはそこでの社交手段のひとつであった。

アフリカの植民地でもヨーロッパ人によってクラブが設立されていく。植民地化が始まった初期にはヨーロッパ人のみが加入できるクラブが多かったが、まもなく現地人をメンバーとするスポーツクラブも増えていった。例えば南アフリカのケープ植民地東部では、1860年代からスポーツクラブが現れ始め、19世紀末には教会学校で学んだ現地人がスポーツにとりくめるクラブもあった。とくにサッカーは、農業や鉱業に従事する現地人労働者に平穏な余暇を過ごさせるための娯楽として広められた面もあり、サッカークラブは各地に数多くつくられた。例えばドイツ領東アフリカの中心都市ダルエスサラームにはすでに第1次大戦前に38ものサッカークラブがあったという。フランス領中央コンゴ植民地(現在のコンゴ共和国)でも、1930年代初めに11の町にアフリカ人のサッカーチームがあり、フランス人の指導の下で活動していた。

ただし、たいていのクラブでは、ヨーロッパ人と現地人が対等なメンバーとなることは想定されていなかった。フランス領セネガルの場合、20世紀初頭に自転車、サッカー、陸上競技などのクラブがあったが、それらに現地人が加入することはなかった。ゴルフやボートなどもっぱら用具や設備に費用がかかるスポーツが行なわれていた、先述の英領東アフリカの事例も同様である。それは個々のクラブの問題というよりも、植民地社会における「人種」や「民族」のありようを反映していた。

とくに戦間期には、こうしたクラブ(チーム)の増加と並行して、先に述べたような学校教育でのスポーツの導入、そして軍隊や警察のスポーツ参加を背景に、植民地に競技団体が設立され、公式の競技大会が開催されるようになった。1920年代の王領ケニア植民地では、着任したばかりの植民地官僚の呼びかけに、警察、軍、学校、キリスト教会の関係者が応じ、1924年にアラブ・アフリカ・スポーツ協会(AASA)が設立された。AASAはケニア全域を統括する最初の競技団体であったが、そこにヨーロッパ人のクラブや個人が競技者として登録・加入することはなかった。AASA主催で1925年に始まった競技大会は、1930年代に入るとケニア内の各地域から選ばれた現地人の代表が参加する全ケニア競技大会となり、その大会で勝者となったアスリートが他の植民地代表と対戦するために、ケニアの外で開催される大会に派遣されることもあった。

このような階層的な競技会システムが構築されると、スポーツが地域ないし集団のアイデンティティの拠り所となるとともに、それが果たす社会的機能がいっそう明白になる。その代表選手が上位の競技大会に出場することにより、地方や民族や植民地といった社会的な枠組みを本人と周囲の人びとに意識させる役割をスポーツが果たしたのである。

4.アフリカのプレゼンスの高まり―20世紀後半のスポーツと政治

サハラ以南の植民地から国際大会に出場する選手がめざましい競技実績を残すようになるのは第2次世界大戦の後である。第2次大戦前のオリンピックにアフリカから出場したのは南アフリカ、ローデシア、エジプトだけであったが、ゴールドコースト(現在のガーナ)とナイジェリアが出場したヘルシンキ大会(1952年)以降、アフリカからの参加国は年々増えていった。

アフリカ勢とりわけ長距離走選手の強さが広く知られるようになったのは、1960年のローマ五輪の男子マラソンで、アベベ・ビキラがアフリカの国から出場した選手として初めて金メダルをとったときである。しかし、サハラ以南の植民地の選手の強さについては、すでに陸上競技関係者の間では周知の事実となっていた。ローマ五輪男子5000メートル走で6位に入賞したニャンディカ・マイヨロをはじめとするケニアの陸上競技選手は、長距離走だけでなく投擲や跳躍の選手も含めて、1950年代半ばからイギリスでの選手権大会やコモンウェルス・ゲームズで上位に入賞し、当時の世界トップレベルのアスリートに比肩しうる記録を出していたのである。

1964年の東京五輪でのアベベのマラソン2連覇や1968年メキシコシティ五輪でのケニアやエチオピアの選手によるメダル・ラッシュなど、オリンピックでの中長距離走種目におけるアフリカ選手の活躍はますます世間の耳目を集めた。同時に、アフリカ諸国やその競技者に対する偏見やネガティヴなステレオタイプも広く見られた。長距離走でしばしば「はだしで走るランナー」が人目を引く形でとりあげられたり、レース序盤に先頭を走りながら中盤以降で急激に順位を落とすことから「スタミナが無い」「ペース配分を考えて走れない」と解釈されたりしたこともその一例である。

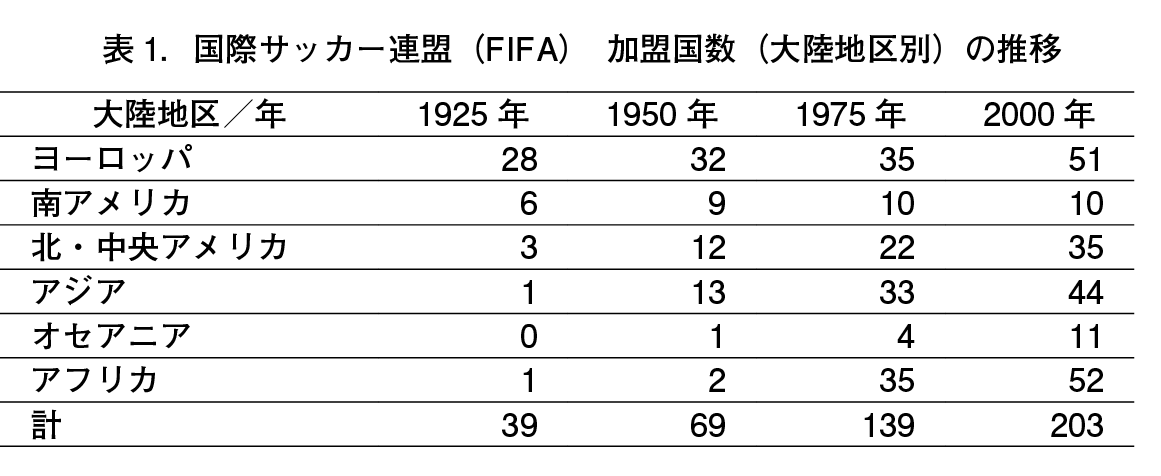

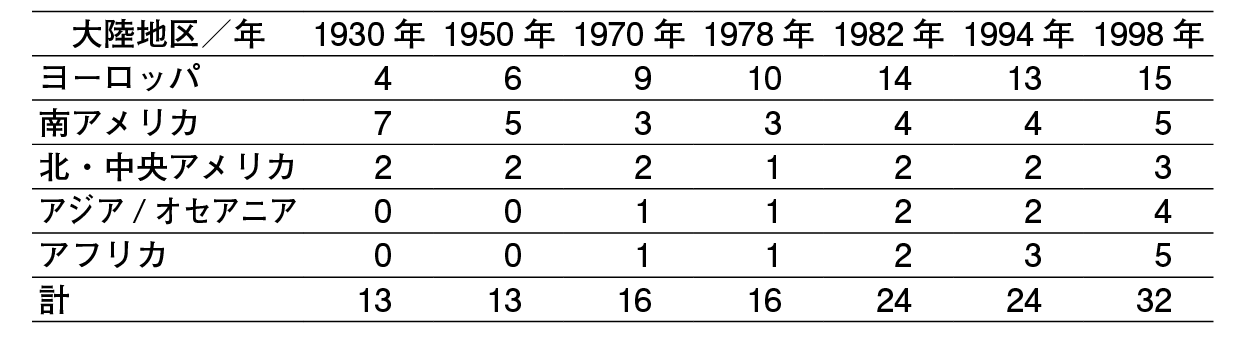

国際サッカー界では、FIFAが主催するワールドカップの出場枠も問題視された。他のスポーツ同様、公式試合の運営や国際大会へのアクセスは当初ヨーロッパ人の主導で進められたが、1957年にアフリカサッカー連盟(CAF)が設立されて以降、アフリカでのサッカーはもっぱらアフリカ人の手に委ねられるようになった。FIFA加盟国も、第2次世界大戦前にはエジプトだけであったのが、戦後はスーダン(1948年)やエチオピア(1953年)の加盟を皮切りに、着実に増えた。オリンピックでは、第2次大戦前からエジプト代表が準決勝戦まで勝ち上がっていたし、1950年代から60年代にかけてアフリカ出身選手がフランスやポルトガルの代表チームの一員としてワールドカップで活躍した事例もある。それでも、ワールドカップの出場国枠に関して言えば、表1及び表2に見られるように、FIFA加盟国数に比して低い割当数しかアフリカには与えられなかった。このような不当な扱いを正すべく、CAFはもとより、ガーナ独立運動の指導者でありブラック・アフリカのリーダーでもあったクワメ・ンクルマのような政治家までもが、出場国枠の拡大を求めたのである。

サハラ以南のワールドカップ出場チームをめぐっては、代表選手の招集から派遣費用の財源まで様々な問題が何度も起きている。Jリーグで一世を風靡したパトリック・エムボマを擁し、大分県中津江村をキャンプ地としたことで有名になったカメルーンが2002年日韓共催大会に出場したときにも問題が起こった。アフリカ諸国のサッカーチームがしばしば混乱を生じさせるのは事実だが、そのことと出場国の割り当て数は別の問題である。大会出場枠の問題にはヨーロッパ中心主義的なスポーツの一面が端的に示されていると言えるだろう。

図2.ガーナ初代大統領ンクルマ(左)と彼が設立したクラブチーム「レアル・リパブリカン」の選手たち https://www.physicalculturestudy.com/2015/01/27/its-complicated-nkrumah-football-and-african-history

「国民」統合の手段として

スポーツと政治が様々な形で結びついていることは、スポーツ史のいたるところに見いだせる。アフリカでいえば、植民地が独立を勝ちとる過程や反アパルトヘイト運動が、スポーツと政治の緊密な関係を語る絶好の題材である。

独立運動を主導したアフリカ人エリートの中には、欧米諸国への留学経験を持ち、留学先で独立運動に関わる知識と人脈を手に入れた者が少なくなかったことはよく知られている。しかし、スポーツクラブが独立運動に一役買ったことはさほど知られていない。たとえば、スポーツクラブでは、会則の制定、入退会するメンバーの管理、財務会計、運営会議の招集・進行・議事録の作成などといった実務が行なわれていた。クラブ運営に関与したアフリカ人には、西洋流の組織運営方法を身につけるチャンスがあり、それを独立運動での組織運営に活用することもできたのである。もっとストレートにスポーツクラブが独立運動に関与した事例もある。例えば、1950年代なかば、タンガニーカ・アフリカ民族同盟(TANU)が独立運動を主導していた時、その運動を当局が抑圧していたため、TANUのメンバーがひそかに集会を開くための会場をダルエスサラーム・アフリカ青年スポーツクラブが提供することもあったのである。

さらに、アフリカの新興独立国の中には「スポーツによって国民に一体感をもたせる」ことを目指した国も少なくなかった。例えば、サハラ以南の植民地の中でいち早く独立したガーナは、その点でも他国に先んじていた。独立運動の指導者ンクルマは、多くの民族に分けられた国内をひとつにまとめるためにサッカーを活用しようと考えた。ガーナは、独立を果たした1957年にサッカー協会を設立し、翌58年にFIFAに加盟した。1962年のワールドカップ・アフリカ予選では敗退したものの、代表チームをヨーロッパ遠征に送り出したり、ンクルマ自らクラブチームを設立したりして、強化に力を入れた結果、1964年の東京五輪では準決勝に進出した。まもなくンクルマはクーデタによる失脚で政治の表舞台から姿を消すが、「サッカーをとおしてパンアフリカ主義を広め、かつアフリカに対する欧米の偏見を打ち砕く」という彼の指針は、アフリカの新興国で広く共感を得られるものであった。

他方で、スポーツが国民ではなく民族をまとめあげる契機となることによって、むしろ国民の内部にある種の壁をつくるようなケースもある。たとえば、ケニアでは、独立後の国内政治においてキクユ人が主導権を握りつつカレンジン人がそれに対抗するという構図の下、世界各地で活躍する長距離走者の多くはカレンジン人で、政治的に劣勢のルオ人やルヒヤ人が国内サッカー界では優勢を占める。また、カメルーンでは、選手だけでなく役員も含めて、サッカーはバミレケ人、陸上競技はベチス人が多数を占めている。新興独立国において国民や民族をつくりだし、人びとに一体感をもたせるためにスポーツが果たした役割とその功罪については、スポーツの導入と普及だけではなく、アフリカ現地社会の変容をも視野に入れて考える必要があるだろう。

反アパルトヘイト国際キャンペーン

反アパルトヘイト国際キャンペーンは、アフリカ大陸を震源地としてグローバルな規模でスポーツと政治を揺るがせた歴史上最も大きな出来事のひとつであろう。

アパルトヘイトとは、南アフリカで1948年に成立した国民党政権が推し進めた人種隔離政策である。この政策が同国のスポーツ界にも浸透した結果、国際競技団体に加盟する国内団体は白人に独占され、スポーツ施設の利用や競技会参加に関する差別はもとより、国内に存在した非白人アスリートが南アフリカ代表として海外に派遣される道も閉ざされた。南アフリカでの人種差別政策は国民党政権成立以前から存在したが、アパルトヘイト政策によって人種差別体制がいっそう強化されたため、南アフリカ内外の諸団体が連携するグローバルな非難・反対運動が巻き起こった。

スポーツ界においても、人種差別の無い国内スポーツ実施とオリンピック選手派遣を目指す「南アフリカ非人種主義オリンピック委員会」(SANROC)やアフリカ・スポーツ最高評議会(SCSA)に各国の様々な活動団体が同調し支援に加わる形で、スポーツをとおした国際的な反アパルトヘイトキャンペーンが繰り広げられた。南アフリカは1961年のコモンウェルス(英連邦)脱退にともなってコモンウェルス・ゲームズに参加しなくなったのち、東京五輪不出場以降はオリンピックからも遠ざかり、1970年には国際オリンピック委員会(IOC)から除名された。1971年には国際連合の総会でも南アフリカとのスポーツ交流をボイコットするよう呼びかける決議が採択された。

他方で、イギリスやニュージーランドのように、南アフリカとのスポーツ交流を続ける国もあった。スポーツ交流を続ける立場は「スポーツへの政治的介入は不当である」「政治とスポーツは切り離されるべきである」という考え方に拠っていた。それは近代オリンピック運動の中でもしばしば強調されてきた理念である。他方でオリンピック憲章(1966年版)の「いかなる国ないし個人も、その人種、宗教、政治的帰属によって差別されてはならない」という文言に表される理念も広く知られていた。スポーツを政治・外交の道具にしてはならない、あるいは交流を続けることによってアパルトヘイト体制下の南アフリカを少しでも変えていこうという考え方がある一方、スポーツ交流を続けることはアパルトヘイト体制を黙認することにほかならない、あるいは人種差別体制下で選抜された競技者ないしチームは正当な南アフリカ代表とは見なせないという考え方は、スポーツのありうべき理念を重視する人びとの間でも一定の説得力を持っていた。実際、IOCだけでなく各競技の国際統括団体も南アフリカの競技団体に対して資格停止ないし除名という処分を下していった。スポーツ界を含めて国際世論は文字どおり二分されたのである。

南アフリカがスポーツの表舞台から姿を消した後の1970年代から80年代にかけても、反アパルトヘイト国際キャンペーンはスポーツ界を揺るがし続けた。1970年の南アフリカ・クリケットチームによるイギリス遠征計画の中止によって同年開催のコモンウェルス・ゲームズのボイコットは避けられた。しかし、1976年6月に起こったソウェト蜂起(南アフリカのヨハネスバーグ近郊にあるソウェト居住区でのアフリカ人学生によるデモに警察が発砲して約600名の死者と2000名以上の負傷者を出し、これをきっかけに同国内で蜂起や騒乱が起こった)のさなか、ニュージーランドのラグビーチームが南アフリカへの遠征を強行したことに起因して、同年夏のモントリオール五輪は、アフリカ諸国を中心とする29か国にボイコットされた。同じカナダの都市エドモントンで1978年に開催されたコモンウェルス・ゲームズも大規模ボイコットの危機に瀕したが、前年5月に開催されたコモンウェルス首脳会議での「グレニーグルズ合意」によって最悪の事態は免れた。しかし、その後もイギリスとニュージーランドの一部の競技団体が南アフリカとのスポーツ交流を続けたため、コモンウェルス・ゲームズは妥協(1982年ブリスベン大会での大規模ボイコットの回避)と決裂(1986年エディンバラ大会での大規模ボイコットと混乱)のあいだを揺れ続けた。

図3.イギリスでの反アパルトヘイト運動:ゾーラ・バッドの競技会出場に抗議する人びとスコットランドの新聞『スコッツマン』ホームページ(https://www.scotsman.com/sport/athletics/zola-budd-returns-to-scotland-32-years-after-apartheid-demo-1-4451582)

南アフリカ出身で世界トップクラスの中長距離走者であったゾーラ・バッドをめぐる一連の騒動もこうした背景の下で起こった。1984年、はだしで走る17歳の白人少女が南アフリカで行なわれた競技会の5000メートル走で世界新記録に相当するタイムを出した。しかし、南アフリカは国際陸連から排除されていたため、その記録は公認されず、彼女が国際大会に出場する機会もなかった。その後、イギリスのタブロイド紙『デイリーメール』が介在し異例の速さでイギリス国籍を取得して渡英したバッドは、世界新を含む好記録を連発し、同年夏のロサンゼルス五輪にイギリス選手として出場した。アメリカ合衆国選手メアリ・デッカーと対決した3000メートル走は五輪陸上史上有名なアクシデントをもたらした。20歳にも満たない有能な女子アスリートが反アパルトヘイト運動の渦中に投げ込まれ、「アパルトヘイトの支持者」「隠微な手段で五輪に出場しようとする輩」といった類の誹謗中傷さえ受けた一連の出来事は、スポーツと政治、人権、メディアとの関係を深く考えさせる一件である。

図4.ラグビー・ワールドカップ(1995年)で、南アフリカ主将フランソワ・ピナールに優勝杯エリス・カップを授与する同国大統領マンデラhttps://www.sahistory.org.za/article/south-africa-held-and-won-rugby-world-cup-1995

1980年代が終わる頃、南アフリカ政府はネルソン・マンデラを中心とする反体制派との対話路線に転じ、まもなくアパルトヘイト体制は撤廃された。南アフリカは、国際ラグビーフットボール評議会に復帰して直後の1995年にワールドカップの開催国となり、大会初参加で初優勝をとげたのである。

スポーツ史研究への期待

多様な歴史と文化を持つ広大なアフリカ大陸におけるスポーツの歴史を掴みとり、十分かつ的確に描きだすことは容易ではない。本章でほとんど触れられなかったエジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコといった北アフリカ諸地域には、サハラ以南とは異なる歴史的・文化的背景があり、スポーツの歴史も特徴的である。また、西アフリカで盛んなボクシング、南部アフリカにおけるクリケットやラグビー、あるいは日本の独立リーグとも繋がりのある野球など、サハラ以南のスポーツで書ききれなかったトピックも多い。もとよりヨーロッパ到来以前からアフリカに存在した遊戯や競技にはほとんど触れられなかった。

翻って言えば、アフリカ大陸のスポーツ史を論じるための題材と切り口はふんだんにあるということである。今後も様々な研究が積み重ねられることによって、スポーツの歴史の中にも「豊かなアフリカ」が見いだされ、スポーツそして歴史に対する理解が深まることを願ってやまない。

〈13章オーストラリアへ〉 〈目次に戻る〉 〈15章イスラームへ〉