はじめに

現在、ボクシングを除いてスポーツ界で目立った活躍が見られないフィリピンだが、アジアのスポーツ先進国だった時期があると聞いて驚く人も少なくないだろう。本章では、フィリピンスポーツの栄光の歴史を振り返るとともに、アジアのスポーツ大国の座から転落していった過程を跡づけてみたい。

スペイン植民地時代(16世紀~1898年)のフィリピンには、シパと呼ばれる球技、武術の一種であるアーニスなど、多様な身体文化が存在した。西洋スポーツの痕跡は、マニラに住む一部のイギリス人が楽しんだというサッカー以外には見られなかった。

そんなフィリピンに西洋スポーツが大々的に紹介されるのは、1898年に米西戦争が勃発し、アメリカがフィリピンを植民地化して以降のことである。アメリカ人はフィリピンの伝統的身体文化を野蛮で遅れたものと見なす一方、スポーツを文明的で進んだ身体文化と見なし、スポーツを通じてフィリピン人を野蛮から解放する使命を自らに課した。以後、フィリピンのスポーツは、アメリカとの関係性のなかで展開していくことになる。

1.アメリカの植民地支配とスポーツの導入︱1898年~1910年代

フィリピンに上陸した米軍兵士はそこかしこにグラウンドをこしらえ、野球をはじめ様々なスポーツを楽しんだ。早い事例として、アジア方面戦隊司令官ジョン・デューイの旗艦オリンピア号の野球チームを挙げることができる。1898年5月から11月にかけて同チームは米陸海軍チームと5回試合を行ない、3勝2敗の成績を収めた。この時のエース、アーネスト・チャーチ投手は、実は1896年に第一高等学校(一高)がヨコハマ・クラブと日本で最初の一連の国際野球試合をしたさい、一高の4連覇を阻んだ人物でもある。当時のフィリピン軍政長官アーサー・マッカーサーは「正規軍の中で最も熱心なスポーツの支持者」であった。フィリピン人は米軍兵士の野球を見て自らボールを手にし、米軍兵士はフィリピン人に野球を教えた。野球はフィリピンで最も早くに広まり、そして最も人気のあるスポーツとなった。

1902年にアメリカ植民地政府が戦争終結を宣言したあとも、フィリピン人の抵抗が止むことはなかった。このような状況のもと、政府は教育、とりわけ初等教育を強く推進した。戦闘がハード面の戦争だとすれば、教育はソフト面の戦争だった。政府による教育の重視は、植民地政府の大部分の部署のトップがフィリピン人に替わったあとも、アメリカ人が教育局長官を務め続けたことに示されている。教育に求められたのは、出来るだけ早く、出来るだけ多くのフィリピン人を従順で規律を有する勤勉な臣民に変えることだった。「慈悲深い同化」を植民地支配の方針として掲げたアメリカ人は、「茶色い弟」であるフィリピン人が民主主義の価値観を身につけ、自治能力を獲得できるよう手助けする教師を以て自任していた。

群島における我われの表向きの目的は、現地人がひとつの国民の統一体となるように訓練することである。我われは彼らに教養があると同時に民主的であってほしい。極東にいる我われアメリカ人は民主主義のすぐれた実例とは言えないが、我われはそれを我われ自身がするスポーツにおいて示し、また現地人のスポーツを発展させる中でそれを教えるのである。

セブ高校の元校長J・マキロップがこう語るように、スポーツは民主主義を訓練する手段と見なされ、学校がスポーツの推進や普及に大きな役割を果たすことになる。早くも1903年にマニラの学校同士で野球の試合が行なわれ、1905年には野球リーグが結成された。1912年に教育局長官フランク・ホワイトは、教育の重点を、学校の建物の建設、アメリカのスポーツの導入、職業教育の推進に置くと語っている。

軍隊、学校に加えて、もうひとつ重要なアクターはYMCAであった。1910年にマニラに赴任したYMCA体育主事エルウッド・ブラウンは、西洋人を対象とするYMCA内のスポーツ事業を推進しただけでなく、植民地政府によるフィリピン学校体育のカリキュラム作成にも関わった。また1911年のフィリピンアマチュア競技連盟(PAAF)の設立、1913年の極東選手権競技大会(以下、極東大会)の創設にさいして中心的役割を担った。極東大会はフィリピン、中国、日本を主な参加国とする国際競技会で、1913年から1934年まで10回にわたって開催され、極東のスポーツ界の発展に大きく貢献することになる。

1913年1月31日、第1回極東大会の開会式がマニラで挙行された。その翌日からフィリピン、中国、日本3か国の代表が陸上競技、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボール、自転車の各競技で鎬を削った。優勝はフィリピンだった。大会総裁のキャメロン・フォーブズ総督、そしてアメリカ植民地政府にとって、この優勝は「文明化の使命」、すなわち植民地支配の成功を意味した。一方、即時独立を掲げる議会多数派のフィリピン人政治家にとって、この優勝はフィリピン人の民主主義の成熟と自治能力の高さを示すもので、アメリカの植民地支配の終焉とフィリピンの独立が近づいたことを意味した。独立を前提に植民地化するというアメリカの植民地支配の独特の性格ゆえに、フィリピンの政治はフィリピン人に独立の準備が整ったかどうかの判断をめぐって展開していくことになった。

第1回極東大会で中国とフィリピンが対戦したバレーボールの試合は、バレーボール史上初の国際試合でもあった。当時、バレーボールは極東ではほとんど普及していなかったが、ブラウンは、老若男女をとわず楽しむことができるバレーボールをスポーツ普及の鍵であると考え、あえて競技種目に採用したのである。しかし、日本も中国も、バレーボールの選手を派遣してこなかった。そこで主催者は中国側に働きかけて即席でチームを作らせ、ゲームの基本をレクチャーしたあと、すぐに試合を実施した。中国が惨敗したのは言うまでもなかろう。当時のフィリピンは世界的に見てもバレーボール先進国であった。3打以内に打ち返すルール、「フィリピン爆弾」と呼ばれたスパイクはともにフィリピンに起源を持つ。

第1回極東大会でMVPと呼ぶに値する活躍をしたのがフィリピン大学のレヒノ・イラナンである。イラナンは砲丸投げ、円盤投げ、5種競技に優勝した他、野球にも左翼4番で出場した。さらに彼は第2回大会(上海、1915年)で砲丸投げの連覇を果たし、第3回大会(東京、1917年)では捕手として野球に出場した。その後、国際YMCA訓練学校で体育を学んだイラナンは、フィリピンスポーツ界の重要人物のひとりとなる。

第1回極東大会の1年前、フィリピン生まれのサッカー選手がFCバルセローナの一員として公式戦にデビューし、3点を挙げた。15歳の少年パウリノ・アルカンタラである。バルセローナで活躍したアルカンタラは1916年に両親とともにフィリピンにやって来る。その翌年、東京で開かれた第3回極東大会にフィリピン代表として出場、初戦は15対2で日本に大勝したものの、中国戦は1対3で敗れた(乱闘により、後半途中で試合が打ち切られた)。その後スペインに戻ったアルカンタラはスペイン代表の選手、コーチを務めた。

図1.上海でインドアベースボールをするフィリピンの少女たちPhilippine Amateur Athletic Federation, Official Rule and Hand Book, 1915-1916, Alfredo Roensch & Co., 1916, p. 219

YMCA体育主事のブラウンは、マニラに来たときにバレーボールとインドアベースボール用のボールをスーツケースにしのばせていた。ソフトボールの原形であるインドアベースボールは女子学生の間で広まり、1913年には全国大会の競技種目に採用された。1915年の全国大会で優勝したのはミンダナオ島のオロキエタという町の代表だった。彼女たちの活躍を見た政治家の伍廷芳は、自らが総裁を務める第2回極東大会にインドアベースボールのチームを派遣するようフィリピン側に要請した。ブラウンはこの要請に応えてマニラの女学生チームを連れて中国に向かった。同チームは各地で模範試合を行ない、北京では袁世凱の前で試合をした。フィリピンの女学生の活躍は中国や日本の女子スポーツ界に大きな刺戟を与えることになる。

こうして、1910年代のフィリピンは、アメリカの「指導」によって、極東スポーツ界を牽引する役割を果たしたのである。

2.フィリピンスポーツの黄金時代︱1920年代~1945年

1913年に民主党のウッドロウ・ウィルソンがアメリカの大統領に就任すると、フィリピン総督も民主党のフランシス・ハリソンに交替した。フィリピン人の自治能力を評価しなかった共和党政権とは対照的に、ハリソン新総督は政府各部門のフィリピン化と自治権の拡大を推進した。1916年には「安定した政府」の樹立を条件に、フィリピンの将来的独立を約束するジョーンズ法がアメリカ議会で成立する。1919年、自国で開催された第4回極東大会に勝利したフィリピンは、1921年に上海で開催された第5回極東大会でも優勝した。開催国以外の国が優勝したのはこれが初めてだった。凱旋する選手団をマニラで迎えたのは、フィリピンが独立可能かどうかを調査するためマニラを訪れていたフォーブズ前総督とレオナード・ウッド少将だった。このふたりの共和党員は、極東大会でのフィリピンの勝利が将来の独立を約束すると祝福したが、この時点で独立を認めるつもりはなかった。雑誌『アウトルック』もフィリピンの勝利が「極東大会を創始したアメリカ人の勝利である」と主張していた。

1921年にアメリカで共和党が政権を握ると、ウッド少将が第7代フィリピン総督に任命された。アメリカの権限拡大を求めたウッドは、マヌエル・ケソンらフィリピン人有力政治家と対立を深める。1923年にフィリピン議会はウッド総督のリコールを求める決議を採択し、ウッド更迭かフィリピン独立かを求める使節団をアメリカに派遣した。こうした振る舞いは、フィリピンの独立が最終的にアメリカに依存していることを如実に物語っている。

スポーツの世界でもフィリピンは自立と依存の狭間で揺れ動いた。

1922年5月、ひとりのボクサーがアメリカに渡った。身長154センチ、体重51キロ、プロデビューしてわずか3年のこのボクサーの名はパンチョ・ビラ。メキシコの革命家にちなんで名付けられたリングネームである。ボクシングは米軍兵士の間で盛んだったが、合法化されて公然と活動できるようになるのは1921年のことである。つまり、ビラはフィリピンボクサーの第1世代であった。アメリカデビューの翌年、ビラはフライ級の世界チャンピオンとなる。スポーツの世界で東洋人が初めて獲得した世界一の座である。当時のビラの総所得は25万ドル、派手な生活でマスコミを賑わせた。1925年、キャリアの絶頂にあったビラは、抜歯後の感染による合併症で突如この世を去る。通算成績は89勝8敗4引分。1994年に国際ボクシング殿堂入りを果たした。

ボクシングとならんで、今日フィリピンの国民的スポーツの地位にあるのがバスケットボールである。バスケットボールがフィリピンに紹介されたのは1900年代半ばである。1911年にはフィリピンアマチュア競技連盟主催で西洋人男性による全国選手権大会と教育局主催でフィリピン人女性による学校選手権大会が挙行された。バスケットボールは女性向きのスポーツであると考えられていたが、女性には激しすぎるという意見が強まり、まもなく全国大会から外された。一方、フィリピン人男性は極東大会で活躍していたが、国内で彼らが参加できるバスケットボールの全国選手権大会が開かれるのは1916年のことである。1924年以降の大会では西洋人とフィリピン人の区別がなくなり、はじめのうちは西洋人が優勢だったが、1926年からはフィリピン大学、マニラ学校体育協会、全米大学体育協会(NCAA)などフィリピン人チームが覇権を握るようになる。国内的にはアメリカ人に対して、国外的には他のアジア人に対して、フィリピン人が優位に立ったことは、バスケットボール人気を後押しすることになった。

これに対して野球は、1920年代半ばまで極東大会での活躍が続くが、国内ではアメリカ人、とりわけ陸軍チームに圧倒されていた。フィリピンのバスケットボール史についての最近の研究によると、フィリピンの人気スポーツが野球からバスケットボールに変わるのは1930年代であり、それは農業を中心とする農村社会、中等教育機関、アメリカへの依存を連想させる野球から、工業を中心とする都市社会、高等教育機関、フィリピンの民族意識を連想させるバスケットボールへの推移を意味しており、フィリピン社会そのものの変化を反映しているという。ひとつの仮説にすぎないが、スポーツと社会の関係をとらえる野心的な試みとして紹介しておく。

陸上競技と水泳に目を向けると、フィリピン・スカウト(米陸軍所属のフィリピン人部隊)の活躍が目覚ましい。米軍でスポーツが盛んだったことは先にみたとおりだが、フィリピン・スカウトもフィリピン人スポーツ界で教育局に次ぐ一大勢力となっていた。1921年の極東大会には13名の軍人選手がフィリピン代表に選ばれたが、1923年の極東大会ではさらに増え、陸上競技代表55人のうち25人、水泳代表24人のうち11人が軍人であった。陸上競技の監督を務めたのはヴィセンテ・リム大尉で、アメリカ陸軍士官学校を卒業した最初のフィリピン人であった。

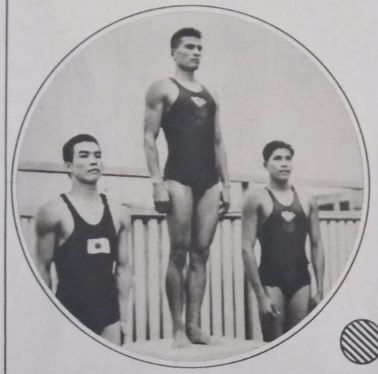

軍人選手のうち最も有名なのは、テオフィロ・イルデフォンソだろう。1923年の極東大会こそ、肌寒い気候のために良い結果を残せなかったが、その後の極東大会では200メートル平泳ぎで4連覇、アムステルダム五輪(1928年)では銅メダルを獲得してフィリピンに最初のメダルをもたらした。イルデフォンソは、ロサンゼルス五輪(1932年)でも3位となり、ベルリン五輪(1936年)では7位に入賞した。アムステルダムとロサンゼルスで連覇を果たした日本の鶴田義行はイルデフォンソのよきライバルだったが、鶴田も軍人(海軍)出身であった。

図2.第10回極東大会(マニラ、1934年)の200メートル平泳ぎで表彰台に立つイルデフォンソ(中央)、小池(左)、ジキラム(右)朝日新聞社『アサヒ・スポーツ』 第10回極東選手権競技大会特別号(302号)、1934年6月20日、16頁

イルデフォンソは別格として、1920年代にフィリピン水泳界を牛耳ったのは、スールー諸島のモロ(ムスリム)の選手たちである。1923年の極東大会に参加したバヒナン・ダマンとバンダハラ・パラフーディンに始まり、その後国際的な活躍をした選手として、アムステルダム五輪に出場したトゥブラン・タムセ、ロサンゼルス五輪に出場したアリ・アブドッラフマーン、そしてロサンゼルスとベルリンの両オリンピックに出場したジキラム・アジャッルディーンを挙げることができる。1900年代には、アメリカに頑強に抵抗した非キリスト教徒のモロが大鉈[ボロ]を捨てて野球のバットを握ったことがアメリカによる「文明化」の成功例として喧伝されたが、1920、30年代にフィリピン代表として活躍したモロの水泳選手は、フィリピンの統合の象徴であった。

陸上競技では走り高跳びのシメオン・トリビオの健闘が際立っている。トリビオは1927年の極東大会で国際戦デビューを優勝で飾り、翌年のアムステルダム五輪で4位に入賞した。このときアメリカのオリンピック選手団を率いたダグラス・マッカーサーは、フィリピン方面軍司令官としてフィリピンへ赴任予定だったことから、トリビオにいいコーチをつけて第一人者に育て上げたいと抱負を述べている。その言葉どおり、トリビオは1930年の極東大会を制すと、ロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得し、1934年の極東大会を3連覇で飾った。世界的に見ても背の低いことで知られるフィリピン人がこの種目で活躍したことは興味深い。

極東の陸上競技界において、フィリピンは短、中距離で圧倒的強さを誇っていた。1924年にフィリピンが初めてオリンピックに参加するにあたって、短距離選手であるフォルトゥナート・カタロンとデイヴィッド・ネポムセノが選ばれたのもそのためである(カタロンは脚気のため不出場)。ベルリン五輪ではミゲル・ホワイトが400メートルハードルで銅メダルを獲得した。

1921年にウッドがフィリピン総督になったことで、前総督の方針であったフィリピン化=脱アメリカ化は遅滞を余儀なくされたものの、それが完全にうち捨てられたわけではなかった。スポーツの世界でも徐々にフィリピン化が進行する。1922年に全国の体育・スポーツを統轄する政府官職として全国体育主事が設けられ、アメリカ人フレデリック・イングランドが初代主事に就任するが、1927年にはフィリピン人イラナンがこの職を引き継いだ。また、同年の極東大会では上院議員カミロ・オシアスがフィリピン選手団長を務めた。極東大会でフィリピン人が団長を務めるのはこの時が最初であり、これによって、極東大会の主たる役員はみなアジア人によって占められることになった。

1930年のアメリカ議会中間選挙で民主党が勢力を挽回し、1932年の大統領選で民主党のフランクリン・ローズヴェルトが勝利すると、アメリカとフィリピンの関係にも大きな変化が生じ、フィリピン独立がにわかに現実味を帯びてきた。そして1934年3月、ついにアメリカ議会でタイディングズ・マクダフィー法が成立、5月にフィリピン議会で同法が承認され、10年間のコモンウェルス(独立準備政府)の後、フィリピンに独立が付与されることになった。

マニラで第10回極東大会が開かれたのは、まさにこのような時であった。それは、フィリピン人によって組織される最初の極東大会であり、彼らの自立と自治能力を国際社会に示す絶好の機会であった。しかし、この極東大会は満洲国参加問題で開催すら危ぶまれていた。満洲国参加の可否をめぐる日中の対立は、大会期間中に開かれた総会に持ち込まれ、中国代表が退場したあと、満洲国を加入させるために日本とフィリピンが新しい大会(東洋大会)を創設することで決着がつけられた。独立を控えたフィリピンが最も恐れていたのが日本の進出であり、東洋大会の創設はそうした不安をかき立てるものに他ならなかった。それゆえフィリピンは、その後東洋大会への関与をかたくなに拒み、日本を盟主とする地域秩序の一員として振る舞うことを極力回避した。その一方で、日本との2国間交流には積極的で、アメリカ、中国、東南アジアとも独自のスポーツ外交を展開していった。

日本とは、1930年代以降、とくにプロボクシング界で、関係が深まった。当時フィリピンからは、「ボロ」パンチで知られたミドル級世界王者セフェリノ・ガルシアら多数の有力ボクサーが来日していた。世界一を目指したフィリピン人ボクサーと違って、東洋一を目指すことが当時の日本人ボクサーの目標だった。日本側はフィリピン選手の技術を、フィリピン側は日本側の資金を求めたことから頻繁な交流が生まれたのである。

ボクシングについで交流が多かったのが水泳である。1929年に始まり、1年おきに日本の植民地である台湾とフィリピンとの間で交互に開催されていた台比交驩水泳競技会は1939年まで続けられた。1940年末の立教大学水泳部のフィリピン遠征が、太平洋戦争開戦前に日本からフィリピンに向かった最後の遠征チームとなった。

太平洋戦争はスポーツの交流を断ち切った。台比交驩水泳競技で台湾側の選手を率いた村橋昌二は、「他の体協幹部の人々とともにルソン島北岸の要衝リンガエンに上陸した皇軍にたいしまたとなき道しるべを提供した人」となった。香港では、イルデフォンソのライバル小池礼三が、得意の水泳で香港攻略戦に貢献した。イルデフォンソ自身は戦闘で命を落とし、フィリピン人として最高位の准将に昇りつめていたリムは日本軍に処刑された。その一方で、日本軍は野球を通じてフィリピン人との友好を演出しようとした。またしても占領軍と野球が結びついたのである。

3.アジアのスポーツ先進国からの転落︱1945年~現在

1944年、ダグラス・マッカーサーが南西太平洋方面最高司令官としてフィリピンに帰ってきた。米軍兵士は相変わらず野球を楽しんだが、もはやフィリピン人がそれに大きな関心を寄せることはなかった。1946年に独立を果たしたフィリピンは、アメリカの最も重要なアジアの拠点のひとつとなり、その援助のもといちはやく工業化の道を歩み始めた。アジアにおけるプレゼンスの高まりに応じて、フィリピンはアジアのスポーツ界でも重要な役割を果たすことになる。フィリピンはインドや中華民国とともにアジア大会の創設を推進し、1949年にアジア競技連盟が設立されると、5つの加盟国のひとつとなった。1951年にインドで最初のアジア大会が開かれたあと、フィリピンが第2回アジア大会の開催地に選ばれたのも、当時のアジアスポーツ界におけるフィリピンの地位を物語る。自国開催のアジア大会でフィリピンは台湾、イスラエル、韓国など自由主義陣営の諸国家を参加させた。

外交だけでなく競技の面でもフィリピンはアジアのスポーツ大国にふさわしく、1962年の第4回大会まで毎回メダル獲得数3位以上の成績を残している。中でも女性の活躍がひときわ目を引く。1954年のアジア大会の女子水泳では、100メートルバタフライでハイディー・コロソ=エスピノ、ノルマ・イルデフォンソ(テオフィロ・イルデフォンソの娘)、サンドラ・フォン・ギースと、フィリピン勢が金銀銅を独占した他、サンドラの姉ジョセリンが100メートル背泳ぎを制し、400メートルリレーでもフィリピンが銀メダルを獲得した。コロソ=エスピノは3回のアジア大会で金メダル3個、銀メダル5個、銅メダル2個を獲得し、ローマ五輪にも参加した。陸上競技では、モナ・スライマンが、1962年のアジア大会で100メートル、200メートルに優勝、円盤投げで3位、400メートルリレーでも優勝した。

1962年にマニラが8年後のオリンピックに立候補するという噂が出たのも、決して不思議なことではなかった。しかし、ほどなくしてフィリピンスポーツ界は冷戦の対立に巻き込まれる。1962年秋の第4回アジア大会で、主催国インドネシアが台湾とイスラエルの招待を拒否すると、フィリピン政府は、同年12月にマニラで開催予定だった世界バスケットボール選手権大会にユーゴスラビア代表の入国を許可しないと発表した。国際バスケットボール連盟は、翌年5月にリオデジャネイロで世界選手権大会を開くことを決定したため、マニラの大会はたんなる国際大会として開催された。このためフィリピンは1964年の東京五輪への参加が危ぶまれたが、罰金によって事なきを得た。しかし、フィリピン政府の強硬な反共政策はフィリピンスポーツ関係者の立場を困難なものにし、アジアスポーツ界におけるフィリピンの影響力を低下させた。それにともない、フィリピンは競技面でも振るわなくなる。

独裁体制を固めたマルコス大統領は、民族主義的な体育・スポーツを提唱し、1974年に青年スポーツ開発省の設立を決定、翌年にはフィリピンオリンピック委員会を設立し、この両者が、それまでフィリピンアマチュア競技連盟が担っていた役割を引き継いだ。こうしてスポーツは国家管理のもとに置かれることになった。1979年、次回東南アジア大会の自国開催を控え、フィリピン政府はギントン・アライ(競技促進黄金計画)をスタートさせ、とくに陸上競技の強化に努めた。1980年代にアジア最速の女性と言われ、1982年と1986年のアジア大会の陸上で100メートルを連覇したリディア・デ・ベガのような選手が現れたものの、フィリピン陸上競技界の水準を大きく向上させることはできなかった。1990年にはフィリピンスポーツ委員会が設立され、フィリピン国内のスポーツ政策に携わっている。

現在まで残るマルコス時代の遺産のひとつが、1975年に設立されたプロパスケットボールリーグとそれを運営するフィリピンバスケットボール協会(PBA)である。それが民衆の不満を逸らすためのマルコス政権の策略であったかどうかはさておき(メディアは確かに政権がコントロールしていた)、このアジアで最初のプロバスケットリーグは大いに民衆の歓迎を受け、娯楽産業として急速な発展を遂げた。外国人選手の受け入れは当初から見られたが、近年では、フィリピン人選手が近隣国のリーグで活躍するなど、グローバル化が進んでいる。ただそれでも、NBAや大学バスケットボールの人気に押されているというのが現状である。

ボクシングは戦後から現在まで一貫して高い人気を保っている。フラッシュ・エロルデ、ルイシト・エスピノサ、ペニャロサ3兄弟、ドネア兄弟、そして8階級制覇を成し遂げ、将来の大統領候補との呼び声も高いマニー・パッキャオ上院議員ら、フィリピン人ボクサーは数多くの世界タイトルを手にしてきた。学校中心のバスケットボールと違い、ボクシングではひとつの職業として、貧困層からも素質のある選手をリクルートできる体制が整っている。フィリピンのボクシング界は日本との関係も深い。戦後まもない時期に日本とフィリピンのボクシングを通じた交流は、両国間の戦後賠償問題の解決とその後の日本による東南アジアへの経済進出の突破口を切り開いた。パッキャオら一部の優秀な選手がアメリカを舞台に世界的な活躍を見せる一方で、多くのフィリピン人ボクサーは日本人ボクサーを引き立てる「咬ませ犬」として、アジア圏のグローバルなボクシング市場に構造的に埋め込まれている。

図4.切手のモデルとなったパッキャオhttps://www.en.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao#/media/File:Manny_Pacquiao_2015_stampsheet_of_the_Philippines.jpg

最後に、国際競技会におけるフィリピンの成績から、戦後のフィリピンスポーツを概観しておきたい。

戦前のフィリピンは1924~36年まで4回のオリンピックに41人の選手を派遣し、陸上競技で2個、水泳で2個、ボクシングで1個、合わせて5個の銅メダルを獲得した。これに対して、戦後は2016年までに17回(モスクワオリンピックは不参加)のオリンピックに454人の選手を派遣したが、メダルの数はボクシングの銀2個と銅2個、重量挙げ(女)の銀1個にとどまっている。選手団の規模も1972年の53人をピークに漸減し、ここ3回の平均はわずか13人である。

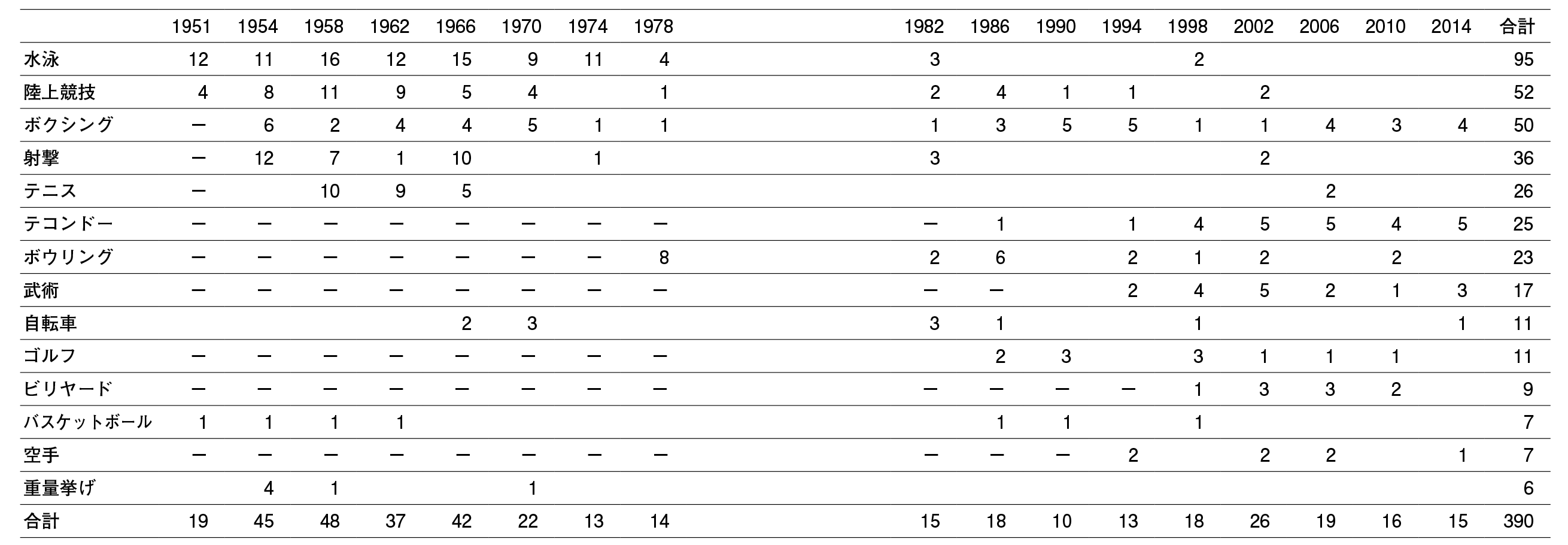

表1はアジア大会でフィリピンが獲得したメダルの数を競技ごとに集計したものである(「-」は未開催競技。メダル数の合計が5個以下の競技は除外)。この表から、メダル数のピークが1950~60年代にあること、メダル数が最も多い競技が水泳であること、しかし1980年代以降水泳が不振に陥ったことが一目でわかる。陸上競技は水泳ほど顕著ではないが、やはりメダル数が漸減している。水泳のメダル95個のうち31個、陸上競技の52個のうち30個が女性選手によるもので、男性選手が陸上競技、水泳で世界的に活躍した戦前とは対照的である。1970年代以前に盛んだったスポーツは総じて1980年代以降振るわず、1980年代以降は新しく導入されたスポーツでメダルを稼いでいる。全期間を通じてメダルを獲得しているのはボクシングくらいである。

近年の新たな動きとして、女子バレーボールのセミプロリーグが2013年、サッカーのプロリーグが2017年に設立されており、これらの競技で今後新しい展開があるかもしれない。サッカーはさておき、アメリカ生まれのバスケットボールとバレーボールは、いずれも身長が大きく影響する競技である。背の低いフィリピン人にとって不利な競技であるにもかかわらず、プロ化の対象になったのは一見不可解である。しかし、その背後に、いまなおアメリカと向き合わざるをえないフィリピンの姿をかいま見ることができる。2016年7月、パーフェクト・ヤサイ・ジュニア外相は、フィリピンはもはやアメリカの「リトル・ブラウン・ブラザー(茶色い弟)」ではなく、我われは我われ自身の人びとの「ビック・ブラザー」とならねばならないと述べた。独立後70年経ってなおこのような発言をしなければならないところに、現代フィリピンの社会、そしてスポーツの特質が現れているのではないだろうか。