〈18章フィリピンへ〉 〈目次に戻る〉 〈20章朝鮮/韓国へ〉

はじめに

伝統的中国社会で、礼は国家や社会のあり方を規定しただけでなく、人びとの立ち居振る舞いをも規定した。とはいえ、だれもが礼を身につけ実践したのではない。礼を重んじたのは士(士大夫[したいふ])と呼ばれたエリートであった。礼が士の立ち居振る舞いに求めたのは、厳粛さや優雅さであり、力強さや素早さは威厳を貶めるものでしかなかった。同じ社会的エリートでも、日本の武士と違って、中国の士は基本的に文人であり、身体の鍛錬に価値を認めなかった。「よい鉄は釘にせず、よい人は兵にならず」という諺が示唆するように、頭を使う士と体を使う兵は、中国社会で対極的な位置を占めたのである。それゆえ、スポーツの導入に日本以上の抵抗が生じたのは当然であった。しかし、抵抗を生じながらも、結局エリートたちはスポーツを受容した。それはなぜか。

士は民を導き世を治める社会的責任を自らに課す人びとであった。天下の興亡は匹夫[ひっぷ]にすら責任がある。士にいっそう大きな責任があるのはいうまでもなかろう。19世紀末に彼らは清朝/中国が滅亡の危機に瀕していると認識し、民族・国家を救うことを己が任とした。社会進化論の時代に、身体の強さは、民族・国家の強さの隠喩になった。外国人は中国人のことを「東亜病夫」と呼んでいる―このような言説が中国の改革を促すために用いられた。身体鍛錬は民族・国家を救う手段となり、体育は軍事的色彩を強く帯びた。学校では兵操が教えられ、王朝を守る側の人びとも、王朝を倒す側の人びとも、身体鍛錬に励むことになる。

1.スポーツの受容

近代スポーツにいち早く取り組んだのはミッションスクールの学生たちであった。その理由として以下の3点が挙げられる。①ミッションスクールにはスポーツ好きの西洋人教師が数多くいた。筋肉的キリスト教を奉じる教師たちにとって、スポーツは良きキリスト教信者をつくるための手段であり、また良きキリスト教信者であるための条件でもあった。②ミッションスクールにはグラウンドや用具などスポーツをする環境が整っていた。③ミッションスクールに入学したのは二流のエリートで、礼の束縛は士に対するほど大きくなかった。

図1.セントジョンズ大学の陸上競技選手。辮髪のものと断髪のものがいる。 “Sophomore Champion Athletic Team, 1911,” St. John’s Echo, June, 1911

1890年、セントジョンズ書院(のち大学)で中国最初の運動会が開かれた。競技種目は不明だが、翌年の運動会では短距離走、長距離走、走り高跳び、走り幅跳び、二人三脚が実施されている。セントジョンズは1910年の第1回全国運動会の学校対抗で優勝、1913年の第1回極東選手権競技大会では、中国代表約40名のうち、同校関係者が6名を占めた。同大会の陸上競技で中国が獲得した36点のうち、この6名で26点を挙げている。黎明期の中国スポーツ界を牽引したセントジョンズは、日本の第一高等学校(一高)になぞらえられる。日本で官立学校が果たした役割を、中国ではミッションスクールが果たしたのである。

以下、主な競技の始まりを見ていこう。

意外なことに、中国人が最初に手掛けたスポーツは野球であった。上海の外国人は1860年代から野球をしていたが、中国人に影響を与えることはなかった。1872年から、清朝政府はアメリカに留学生を派遣した。その多くは12歳前後の少年で、野球に熱中するものもいた。例えば、ハートフォードの学校に留学していた学生は1876年にオリエンタルベースボールクラブを結成している。清朝政府は、彼らのような西洋文化にかぶれた留学生たちを学業半ばで強制的に帰国させた。

中国で中国人が野球をした比較的早い事例として、1891年のパブリックスクール(上海の西洋人の学校)とセントジョンズ書院との試合を挙げることができる。この時セントジョンズは23対38で敗れている。1904年には東亜同文書院と初の日中野球戦を行なうが、こちらも2対21で大敗した。華北では1895年に北京の匯文書院、通州の協和書院で野球が始まったと言われている。野球は中国人にあまり人気がない競技で、セントジョンズでもすぐに廃れるが、アメリカの外交関係者や軍隊が駐在する北京、天津では盛んだった。

中国サッカーの源流は、戦国時代の斉の都臨淄[りんし]で流行っていた「蹋鞠[とうきく]」であると言われている。武芸あるいは遊戯の一種である「蹋鞠」が世界最古のサッカーの原型であることは、FIFAによっても認められている。しかし、現在まで繋がる近代サッカーは19世紀以降にイギリスから伝わった。1860年代に香港や上海には、すでにイギリス人のサッカーチームが存在した。一方、中国人がサッカーをしたのは、確実な記録によると、1890年代以降である。

中国のサッカーの中心は香港で、1904年にミッションスクールの卒業生が華人足球会を設立し、これがのちに南華体育会へと発展した。極東大会の中国代表チームは、メンバーの多くが同会の関係者で占められていた。上海では1903年のセントジョンズと中西書院の試合が中国人同士の最初の試合とされている。翌年に始まったセントジョンズと南洋公学の対抗試合はアメリカのハーバードとイェールの対抗試合になぞらえられ、数千の観衆を引きつけた。1910年の第1回全国運動会には香港の南華と上海のセントジョンズ・南洋公学連合軍の2チームが参加し、南華が優勝している。サッカーは中国の国技と言えるスポーツで、極東大会では1915年以降、9連覇(1930年は日本と同率首位)を果たしている。

バスケットボールは、1891年に北米YMCAで考案された新しいスポーツであるが、早くも1895年12月8日に天津YMCAでその模範試合が行なわれている。上海では1908年にYMCA体育主事マックス・エクスナーによって紹介された。第1回全国運動会では公開競技として実施され、華北、上海、呉寧(蘇州と南京)が参加、華北が優勝した。北京、天津はその後も一貫して中国バスケットボール界をリードし続けた。

バレーボールも、1895年に北米YMCA関係者によって考案されたスポーツである。日本には1908年、フィリピンには1910年にそれぞれYMCA関係者によって伝えられたが、中国にいつ伝えられたかは判然としない。1913年の極東大会の直前にYMCAはバレーボールの規則集『隊球遊戯規例』を刊行したが、極東大会の中国代表団にバレーボール選手は含まれていなかった。フィリピン側の強い要請に応じ、中国は即席チームを編成したが、バレーボールを知るものは少なく、手解きを受けて試合に臨んだという。バレーボールに参加した選手たちは、帰国後その普及に取り組み、同年秋には香港でリーグ戦が開かれた。翌年には広州でもリーグ戦が実施される。こうして華南はバレーボールのメッカとなる。

水泳は、野球と並んで極東大会で最も振るわなかった競技である。上海では1892年に水泳クラブが設立されプールが開設された。1907年には共同租界工部局(租界の行政機関)が虹口公園に公共プールを建設した。これらはいずれも外国人専用であった。ようやく1915年に上海YMCAが中国人向けの最初のプールを開設、1919年にはセントジョンズにもプールができた。しかし、極東大会で中国代表となったのは香港の選手たちであった。香港では19世紀半ばに西洋人が香港スイミングクラブを結成し、1866年に海浜に専用の水泳場を設けていた。皇仁書院では、1885年の時点で泳ぐことができる中国人学生は皆無だったが、1900年に最初の学内水泳大会が開催された時には2名の中国人学生が参加した。多くの水泳選手が輩出したのは香港YMCAで、第2回極東大会の水泳で9つの個人種目のうち4種目で優勝、3種目で2位の成績を収めた李羅伯もそのメンバーだった。

2.YMCAの影響力

1908年、上海YMCAに中国で最初の体育主事エクスナーが派遣された。エクスナーは新設のYMCA会館で体育教室や体育指導者養成に取り組むかたわら、YMCAのネットワークを動員し、1910年に南京で中国初の全国運動会を開催した。エクスナーは結核のためまもなく帰国したが、その後、ジョン・クロッカー、エイモス・ホーグランド、チャールズ・マクロイら優秀な体育主事が次々と派遣された。1914年に北京で開かれた第2回全国運動会はホーグランドが、1915年に上海で開かれた第2回極東大会はクロッカーが、それぞれ中心的役割を担った。しかし、袁世凱没後の分裂した中国で第3回全国運動会が開かれるのは1924年を待たねばならない。その間、YMCAが極東大会中国代表の選抜派遣の任務を担った。

全国的スポーツ組織の不在、国土の広さ、政治的分裂といった要因により、中国ではスポーツ組織が地域単位に結成され、地域ごとに独自にスポーツが発達した。バスケットボールの北高南低はその一例である。上海では、1915年にセントジョンズ、南洋公学、東呉大学などが華東六大学体育連合会を組織し、さらに1920年には、2大学を加えて華東八大学体育連合会となった。華北では1912年に北京体育競進会が組織され、翌年から毎年華北運動会が開催された。華北運動会は、民国期(1912~49年)の中国で最も多く開催され、最も影響力のある地域大会となった。

第2回極東大会の開催と中国の勝利は、中国の学生の間にスポーツ熱を呼び起こした。おりしも第1次世界大戦で身体鍛錬への関心が高まっており、YMCAはスポーツ事業を通じて影響力の増大を図った。例えば、1916年に南京高等師範学校に体育専修科が開設されると、YMCAはマクロイを主任として送りこんだ。北京高等師範学校体育専修科にも国際YMCA訓練学校卒業生のアーサー・シューメイカーが招聘された。中国語の堪能なマクロイは規則書、技術書などスポーツ関連の書籍を精力的に中国語に翻訳した。1922年公布の新学制によって日本式の体操が廃止され、遊戯やスポーツを主体とするアメリカ式の体育が導入された。

1921年、第5回極東大会が上海で開催されたさい、組織の中心となったのはYMCA体育主事ジョン・グレイだった。1923年に大阪で開かれる第6回極東大会の開会式で、グレイは中国代表として挨拶することになっていた。おりしも中国は旅順大連回収運動(21か条条約の無効を訴え、旅順、大連の返還を求める運動)のさなかにあり、極東大会ボイコットの主張を抑えてようやく参加したという経緯があり、日本在住の華僑はグレイが挨拶すると聞くや、グレイに代えて中国人代表を派遣するよう中国政府に働きかけた。その結果、林澄波が派遣され、グレイに代わって挨拶をした。林は、前年に山東省のドイツ権益返還をめぐる日中間の交渉に関わった人物であった。中国人スポーツ関係者は、第6回極東大会での惨敗を受けて、独自の全国組織を設立する準備を始めた。1924年には、グレイが中心となって開催準備を進めていた第3回全国運動会に対して、反対運動が起こる。その結果、グレイを始め外国人関係者は運営から退き、中国人の手で全国運動会が開かれた。これを契機に、中国人による全国的スポーツ組織、中華全国体育協進会が設立された。

主権の回復を求める動きはスポーツ界だけのものではなかった。1922年以来、反キリスト教運動、教育権回収運動(外国人が経営する学校の教育権を中国側に取り戻す運動)が立て続けに起こっていた。1925年の五三〇事件は反帝国主義運動をさらに高揚させた。セントジョンズでは事件の犠牲者を悼んで半旗を掲げていたが、外国人校長が国旗を降ろさせた。これに反発した多数の中国人学生と教師が学校を離れ、別の大学を設立した。その結果、華東八大学体育連合会は分裂し、非ミッション系の大学は新たに江南大学体育協会を組織し、華東八大学体育連合会はほどなくして解散に追い込まれた。こうして、中国スポーツ界における外国人の影響力はほぼ一掃され、ミッションスクールも指導的地位から引きずり下ろされたのである。

3.ナショナリズムのショーケース

1926年から28年にかけて敢行された北伐、すなわち国民党による北京政府の打倒は、このようなナショナリズムの高揚に後押しされて成し遂げられた。その最中の1927年に国民政府のもとで開催された第8回極東大会は、中国人によって組織された最初の極東大会となった。幹事として同大会を取り仕切ったのは、セントジョンズ出身の沈嗣良である。沈が日本の記者に「本大会を開催するに当り、中華が種々の不便を忍びながら敢然として外国人の従来の援助から離れ、まづ東洋におけるスポーツの独立を計つた意志を買つてもらひたい」と語ったように、同大会は諸外国と対等な立場を主張する新しい中国の姿を国際社会にアピールする場となった。

従来の北京政府と違って、南京国民政府は国民の身体を管理することに異常な熱意を注いだ。政府の最終目標は全国民の軍事化であり、学校における軍事訓練の実施、兵役法の公布(1933年)、国民に規律と清潔を求めた新生活運動(1934年~)はそのための手段であった。できる限り多くの国民を対象に体育を実施することが目指され、「中華民国の青年男女は体育を受ける義務を有する」と規定した国民体育法(1929年)、体育を通じて民族精神を発揚することを謳う国民体育実施方案(1932年)が制定された。ただし、南京国民政府にはこれらの政策を全国的に徹底させる力はなかった。

南京国民政府は伝統的な武術を「国術」と称してその振興を図った。1928年に南京に中央国術館を、そして20余りの省市と300以上の県に国術館を設立し、国術の全国大会である「国考」を2回(1928、33年)開催した。

南京国民政府は、エリートスポーツの提唱統制にも尽力した。1929年に杭州で開かれた第4回全国運動会は、浙江省政府が主催し、国内の21省市と神戸から約1700人(うち女性は約500人)の選手が参加した。第3回全国運動会の参加者約340人の5倍である。南京国民政府は、1931年に第5回全国運動会を開催する予定だったが、長江の洪水や満洲事変のため延期し、1933年の国慶節に首都南京で開催するために、140万元を費やして中央体育場を建設した。フィリピンとバタヴィアの華僑、日本に占領された東三省から逃れてきた選手たちも参加し、第5回全国運動会はあるべき中国国民の共同体を演出する舞台となった。1935年の第6回全国運動会は上海で開かれた。これにあわせて上海にも巨大な競技場が作られた。南京と上海の競技場は、国内外に新中国の国力を誇示する南京首都計画、大上海計画の一部でもあった。

中国が初めてオリンピックに参加したのは1932年のことである。コーチの宋君復(東北大学教授)と選手の劉長春(東北大学学生)のふたりから成る小さな選手団だった。劉は大連の出身で、関東庁が運営する沙河口公学堂に学んだ。大連のスポーツ界で頭角を現した劉は瀋陽の東北大学に入り、一躍中国陸上競技界のスターとなる。スポーツを熱心に提唱していた東北大学校長の張学良にとって、劉は自慢の学生だった。

1931年に満洲事変が勃発し満洲国が建国されると、満洲国はさっそく1932年に開催が予定されていたロサンゼルス五輪への参加を申請した。短距離の劉長春と中距離の于希渭である。しかし、劉は中国代表として参加することを宣言する。中国側では急いで資金集めが進められるとともに、張学良による多額の援助によって、劉を中国代表としてオリンピックに送り出した。満洲国が国際競技会への参加を企図したのは、それによって満洲国の存在を国際社会に承認させるためであった。しかし、大連出身の劉長春が中国代表として参加したことは、満洲国の参加が認められなかったというだけでなく、大連を含む満洲国が中国であることが承認されたに等しく、満洲国としては大きな誤算だった。一方、于希渭はその後、満洲国の官吏となり、中距離のエースとして東亜競技大会などの国際大会に何度も満洲国の代表として参加した。

1936年のベルリン五輪で中国は大規模な選手団を派遣する。その数は役員、選手、考察団員を合わせて100名以上、政府支出17万元を含む22万元の予算では足りず、サッカーチームは各地を転々として試合をこなし、その入場料収入で不足分を補なわねばならなかった。ベルリン五輪で人目を引いたのは、女性3名を含む国術の公演とバスケットボール決勝で審判を務めた舒鴻であった。一方、競技では振るわず、棒高跳びの符保盧が1次予選を突破したのが唯一の成果だった。符はハルビンの出身で母はロシア人の血を引く。満洲事変後は上海に移って競技を続け、オリンピック後は空軍に入り、アメリカで訓練を受けた後、1943年に重慶で飛行訓練中に墜落し殉職した。中国は、極東大会でもサッカーを除いて不振が続いていたが、競技水準自体は南京国民政府のもとで大きく向上し、陸上競技の全国記録51項目のうち31項目が1933年から36年に樹立されたものであった。

中国人女性のスポーツへの参加は、男性以上に困難だった。女性は精神的には徳に縛られ、肉体的には足を縛られていたからである(いわゆる纏足[てんそく])。しかし、清末になると、女性のこのような状態こそが中華民族の衰退の原因であると見なされ、女子体育が提唱されることになる。1908年に中国女子体操学校が設立され、1937年までに1500人以上の卒業生を送り出した。女学校の学生たちは体操だけでなく球技にも取り組んだが、競技会での女子種目採用は、1916年に愛国女学が江蘇省運動会でバスケットボールの公開演技をしたのが最も早い記録だとされている。1921年の第8回広東全省運動会では、女子バレーボールが採用され、5チームが参加した。1923年の極東大会では、公開競技として女子のテニスとバレーボールが実施され、中国はいずれにも参加したが、最下位に終わった。女子スポーツは極東大会では最後まで公開競技扱いだったが、全国運動会では1929年に正式種目に採用されている。極東大会で実施されたテニス、バレーボール、水泳の中国の成績は芳しくなかった。一方、バスケットボールの実力は高かった。1931年に日本遠征を敢行した上海の両江女子体育専科学校バスケットボールチームは、日本の有力チーム相手に11勝4敗の成績を収めた。「美人魚」と謳われた香港出身の楊秀瓊は、その実力だけでなく、端麗な容姿でも注目を集めた。楊のような女子選手はメディアで大きく取り上げられたが、実際にスポーツに接することができたのはほんの一握りの女性に限られていた。

1937年には第7回全国運動会の開催が予定されていたが、日中戦争の勃発で中止となった。国民政府は武漢、ついで重慶に遷都し、徹底抗戦を続けた。多くのスポーツ関係者が沿海部から内陸部に移った結果、四川省では1940年から44年の間に8つの大学で体育(専修)科が設立され、『国民体育季刊』など5つの体育雑誌が創刊された。教育部は学校体育実施方案(1940年)、国民体育法実施方針(1941年)を制定し、学校体育、社会体育の振興に努めた。1941年、国民政府は修訂国民体育法を公布し、9月9日を体育節に定めた。1942年以降には、陪都(重慶)第1回体育節運動会など大型の総合競技会も開催されるが、記録は戦前には及ばなかった。

満洲国や汪兆銘の南京国民政府でも、スポーツは宣撫工作として、あるいは国民統合や日本との絆を演出する道具として、戦争中も続けられた。日満華交驩競技大会(1939年、新京)、第1回東亜競技大会(1940年、東京)、第2回東亜競技大会(1942年、新京)などの国際競技会も開かれた。共産党の支配地域でもスポーツは盛んだった。賀竜が率いる120師では、各旅、団(旅団、連隊)に体育参謀が置かれていた。また、1938年に120師に設立されたバスケットボールチーム「戦闘籃球隊」は、ベルリン五輪代表の劉卓甫(劉雲章)ら有力選手を擁していた。延安では八一運動大会(1937年)、九一運動大会(1942年)と2回大規模な運動会が開かれ、後者には多数の労働者が参加した。

日本降伏後の束の間の平和を挟んで、中国は国共内戦の時代に入った。1948年秋からのいわゆる三大戦役で国民党が決定的に劣勢に追い込まれる直前の5月上旬、第7回全国運動会が上海で開かれた。初出場の台湾を含む58の単位から約2800名の選手が参加した。陸上競技と水泳で17の全国新記録が生まれたが、その多くは香港、台湾、華僑の選手によるものであった。同年夏にはロンドン五輪に参加するが、競技面でなんらの成果を得られなかったばかりか、帰国の旅費がなくなり、王正廷団長が東奔西走して工面しなければならなかった。

4.躍進する新中国のスポーツ

1949年に成立した中華人民共和国は「紅」路線と呼ばれる大衆動員路線と「専」路線と呼ばれる経済的実用主義路線を行き来したが、これはスポーツ政策でも同じだった。「紅」が優勢になると大衆スポーツが提唱され、「専」が優勢になると競技スポーツが重視された。

新中国でスポーツを管轄した組織には、政府系統の中央人民政府体育運動委員会(1954年に中華人民共和国体育運動委員会と改称、以下「国家体委」)、軍隊系統の軍事委員会総政治部(のち総参謀部)、民間系統(といっても純粋な民間組織ではない)の中華全国体育総会(以下「体育総会」)があった。

毛沢東が重視したのは当然ながら大衆スポーツで、1952年の体育総会代表大会に毛が寄せた「発展体育運動、増強人民体質」は、大衆スポーツ路線を擁護する言葉として、しばしば援用された。1954年にはソ連のGTOに倣った労働衛国体育制度(労衛制)が導入され、陸上競技、射撃、重量挙げなど祖国防衛と社会主義建設に必要とされる体力の基準が示された。大衆スポーツが優先されたことは、エリート選手を主役とする全国運動会(1959年)に先立ち、1952年に全軍運動会、1953年に全国民族形式体育公演・競技大会、1955年に全国工人体育運動会(工人は労働者)が開催されたことからもわかる。1956年には全国農村体育工作会議が開かれ、大衆スポーツの対象は農民にまで拡大した。

1952年2月、体育総会はIOCにヘルシンキ五輪への参加を通告したが、参加が認められたのは開会式前日であった。中国の参加に対して一部のIOC委員が強く反対したためである。一方、台湾の中華民国はこれに抗議して参加を取りやめた。体育総会は、水泳、サッカー、バスケットボール(この時点で加盟していた国際競技連盟はこの3競技だった)の選手からなる選手団を送り出したが、試合に間に合ったのは水泳の呉伝玉だけだった。インドネシア華僑の呉は、1951年に祖国中国に戻り、1953年にはルーマニアで開かれた国際青年友好競技会の100メートル背泳ぎで優勝した。新中国最初の国際大会での金メダルだった。今後の活躍が期待されたが、翌年に飛行機事故で亡くなった。

1951年のバスケットボールを皮切りに陸上競技(1953年)、卓球、水泳、バドミントン(1954年)、体操(1955年)、バレーボール(1956年)と次々にナショナルチームが組織され、優秀な選手をリクルートする体制が構築された。国家体委は、1956年に各種競技の全国記録を初めて公式に発表したが、102項目のうち、78項目が前年度に樹立された記録で、旧中国時代の記録は6項目しか残っていなかった。同年7月には陳鏡開が重量挙げで、1957年には戚烈雲が100メートル平泳ぎ、鄭鳳栄が女子走り高跳び、1958年には穆祥雄が100メートル平泳ぎで、それぞれ世界新記録をマークし、1959年には香港出身の容国団が、卓球世界選手権の男子シングルスで優勝した。時あたかも大躍進のさなかであり、国家体委は1958年9月に体育運動十年計画を立てたが、バスケットボール、バレーボール、サッカー、卓球、陸上競技、体操、重量挙げ、水泳、スケート、射撃の各競技を10年前後で世界的水準に引き上げるという、当時の中国の実力を考えれば、非現実的なものであった。翌年、周恩来総理は政府工作報告で、スポーツの普及だけでなく、競技水準の向上にも注意すべきことを指摘し、この方針のもとで1959年の第1回全国運動会が開かれた。

1950年代の中国では、ソ連一辺倒の方針を反映して、スポーツ界でもソ連、東欧圏との関係が緊密化した。早くも1950年にはソ連体育訪問団、1954年には賀竜率いる中国体育代表団が派遣された。1952年のオリンピック参加も、ソ連、東欧圏との交流の延長としてとらえることができる(中国選手団は大会後にソ連を視察している)。しかし、「ふたつの中国」問題でIOCと対立した中国は、1956年メルボルン五輪への参加を拒否し、1958年にはIOCとの関係を断絶する。

さらに1960年代に中ソ対立が深まると、ソ連、東欧圏との交流も激減した。スポーツの国際交流のうちソ連、東欧圏の占める割合は、1962年は63%だったが、翌年には25%となり、その後も低下を続けた。この時、中国が目を向けたのはアジア・アフリカだった。1962年のアジア大会で台湾とイスラエルの参加を拒否したインドネシアがIOCから資格停止処分を受け、翌年ジャカルタで新興国競技大会(GANEFO)を開催することを決定すると、中国はこれを全面的に支援する。1966年にはアジア新興国競技大会がカンボジアの首都プノンペンで開催されるが、文化大革命と呼ばれる大衆政治運動が開始され、約10年に及ぶ混乱のさなかにあった中国は参加しなかった。メインスポンサーを失った新興国競技大会は消滅を余儀なくされた。

1966年6月、日本水上競技連盟名誉会長の田畑政治と日本陸上競技連盟会長の河野謙三らが中国を訪問した。この時の見聞をもとに編まれたのが『陸上競技マガジン』1966年12月号「毛沢東のスポーツ」特集である。同誌は『毛主席語録』に励まされる中国選手を、称賛と戸惑いの入り交じった、しかし温かい姿勢で受け止めようとしている。ここで紹介されるような「毛沢東のスポーツ」が始まったのは、1964年1月の全国体育工作会議が全国の体育関係者に毛沢東の著作の学習を要求して以降のことである。同年2月1日、『人民日報』は社説で「解放軍に学べ」と訴えたが、当時、人民解放軍では林彪の主導で『毛主席語録』の編纂を進めていた。こうして『毛主席語録』が5月に内部発行され、同書を用いて全軍で毛沢東思想の学習が推進されることになる。7月、国家体委は水泳、射撃、通信、登山を奨励し、農村では民兵訓練と合わせて水泳と登山を実施するよう呼びかけた(『陸上競技マガジン』特集号の冒頭を飾るのが水泳と通信のシーンである)。8月、国家体委は「運動隊思想政治工作条例」を公布し、思想政治工作の強化を要求した。国家体委の機関誌『新体育』では、1966年第5号から『毛主席語録』の一節が巻頭に掲げられるようになった。

『新体育』第7・8号の表紙は長江大橋を背景に白いガウンを着て手を振る毛沢東だった。1966年7月16日、73歳の毛は武漢で長江を泳いだあと、ただちに北京に向かい、文化大革命を発動、「紅」路線はピークに達した。1966年から69年の間、文化大革命はスポーツ界に破壊的な影響を及ぼし、国際交流もほぼ絶えた。エリートスポーツはブルジョア階級と結びつけられ、打倒の対象となったからである。香港出身の卓球選手、傅其芳、姜永寧、容国団が次々と文化大革命の犠牲となり、陳鏡開も体育界を離れ工場での労働に明け暮れた。国家体委主任の賀竜も獄死した。この時期の目立った活動としては、7月16日の集団水泳と12月26日(毛沢東の誕生日)のクロスカントリーくらいであった。

1970年に入ると、スポーツ界には復興の兆しが見えてくる。競技的には、同年11月に倪志欽が男子走り高跳びで、1971年5月には呉浮山が女子走り高跳びで、それぞれ世界記録を更新した。国際的には卓球が重要な役割を果たした。その第一の理由として、中国は第21回大会(1954年、ウェンブリー)以来、文化大革命中の第29、30回大会を除き、卓球の世界選手権大会に毎回出場して優秀な成績を収めてきたことを挙げることができる。文化大革命直前の第28回大会(1965年、リュブリャナ)では、荘則棟が男子シングルスで3連覇、荘と徐寅生が男子ダブルスで優勝、林慧卿と鄭敏之が女子ダブルスで優勝したほか、上位のほとんどを中国人選手が占めた。第二の理由は、卓球はオリンピック種目ではなく、IOCとの関係断絶の影響を受けなかったことである。

1970年の国慶節に招待された日中文化交流協会代表団には、日本卓球協会常任理事の荻村伊智朗が加わっていた。荻村は、1971年に名古屋で開催予定の世界選手権に参加するよう、中国側に呼びかけた。翌年1月、日本卓球協会会長・アジア卓球連盟会長の後藤鉀二は、アジア卓球連盟から台湾を排除することを前提に、中国側との交渉に臨み、中国の参加を実現させた(台湾除名案は総会で反対に遭い、後藤は会長を辞任した)。周恩来は「友好第一、試合第二」の方針を伝えて選手を送り出した。この大会が米中接近をもたらしたピンポン外交の契機となり、1972年のニクソン大統領の訪中に繋がった。

1971年10月、中国は国連で代表権を認められ、国際社会への復帰を果たした。翌月に北京で開かれたアジア・アフリカ卓球友好招待大会は、文化大革命開始後初めて中国が主催した国際大会だった。1972年10月には、1966年秋以来休刊していた『新体育』が復刊したが、停刊前と同様に『毛主席語録』の抜粋が毎号掲載された。この他、「千人操(集団体操)」「万人横渡(集団水泳)」など大規模な大衆スポーツがなお見られたものの、スポーツ界は着実に回復しつつあった。1974年、中国はテヘランで開かれたアジア大会に約270名の選手を派遣、33個の金メダルを含む106個のメダルを獲得し、金メダルランキング3位の好成績を収めた。

5.改革開放時代を迎えて

1978年12月、共産党は、第11期中央委員会第3回全体会議で改革開放政策への転換を決定した。文化大革命で疲弊した中国人がふたたび世界に目を向けた時、そこには発展した(西側)世界の姿があった。中国は世界との落差を認識するとともに、世界に追いつくことを自らに課すことになる。エリートスポーツは、世界との距離を測定しやすい分野であり、スポーツ政策の重点は、文化大革命期の大衆スポーツからエリートスポーツに移行する。1980年3月に国家体委が提出した報告では、今後のスポーツ政策の重点をオリンピックや主要国際競技会に置くこと、選手養成体制を改革整備することなどの方針が示された。オリンピックで金メダルを獲得できる優秀な人材を養成するため、業余[アマチュア]体育学校からナショナルチームに至る整然とした選手養成体制が再構築された。この体制はのちに「挙国体制」と呼ばれるようになるが、現代中国でこの言葉がもっぱらスポーツの体制を指すところに、改革開放後の中国におけるスポーツの役割の大きさが示されている。

1979年10月、名古屋で開かれたIOC理事会で中華人民共和国のIOC復帰が決定、中華民国は「チャイニーズタイペイ(中華台北)」への名称変更を求められ、のちにこれを承認した。「ひとつの中国」を否定することなく中国と台湾の参加を可能にしたこの「オリンピック委員会方式」は、スポーツ以外の国際組織でも採用されることになる。1980年のレークプラシッド冬季五輪は、IOC復帰後に中国が初めて参加したオリンピックであり、また中国が初めて参加した冬季オリンピックだったが、成績は芳しくなかった。中国はモスクワ五輪に向けて全力で準備を進めたものの、オリンピックへの参加は実現しなかった。ソ連軍のアフガニスタン侵攻を受け、ソ連との対立を深めていた中国はボイコットを決めたからである。

1981年3月20日、男子バレーボールのワールドカップアジア予選で中国は韓国に勝利し、本大会出場権を得た。このニュースをラジオで聞いた北京大学の学生たちは「団結起来、振興中華」と叫んで勝利を祝った。『人民日報』はこの言葉を掲げつつ、「中華はまさに振興しつつあり、祖国はまさに立ち上がりつつある」「わが中華民族には世界の諸民族の中で自立する能力がある」と報じた。同年11月には女子バレーボールチームがワールドカップで優勝し、「女排精神(女子バレーボール精神)」は社会現象になった。スポーツの国際的活躍は、文化大革命中の「階級闘争」で分断された国民を一体化させると同時に、世界との落差を前に自信を喪失した中国人に誇りと希望を与えたのである。1982年にインドのニューデリーで開かれたアジア大会で、中国はついに金メダルランキング1位となった。

1984年7月、中国はロサンゼルス五輪に選手225名、役員50名からなる大選手団を派遣した。ロサンゼルスは52年前に中国が初めてオリンピックに参加した因縁の地である。まずは射撃の許海峰が、中国に最初の金メダルをもたらした。「体操王子」こと李寧は3つの金、ふたつの銀、ひとつの銅メダルを勝ち取り、「女排」も優勝して人びとの期待に応えた。中国は同大会で15の金メダルを獲得し、金メダルランキングは4位であった(ソ連と東欧諸国の不参加にも助けられた)。趙紫陽総理は選手団の歓迎会で、様々な分野で「4つの近代化」に取り組む人びとはスポーツ選手を見習わねばならないと述べた。こうして、スポーツ選手は改革開放時代の中国のロールモデルとなった。

1988年のソウル五輪で中国は、わずか5つの金メダルしか取れなかった。怪我をおして出場した李寧の演技は精彩を欠き、メダルラッシュが期待された体操は、楼雲が獲得した跳馬の金と床の銅のみに終わった。女子バレーボールも銅メダルしか取れず、「女排精神」はどこへ行ったのか、と批判を浴びた。1980年代前半の国際的活躍によって、スポーツは愛国主義の象徴となった。選手やコーチは祖国の期待を一身に担い、多大なプレッシャーに耐えかねて、ドーピングに手を出すものも現れた(これには報奨金という誘惑もあった)。ソウル五輪の直前、中国スポーツ界のこうした問題を指摘した人物がいた。自転車選手だった趙瑜[ちょうゆ]である。趙は「強国夢」という文章でナショナリズムによって歪められたスポーツ界の問題を暴き、大衆スポーツの振興を提唱した。趙の訴えは『人民日報』など複数のメディアで取り上げられたが、国家体委はこれに反発した。ソウルでの惨敗を受け、趙は「兵、漢城に破る」と題する文章を書き、ふたたび大衆スポーツの重要性を指摘した。

1989年6月の天安門事件で、中国は国際社会から孤立した。翌年に開催が予定されていた北京アジア大会は、「団結、友好、進歩」という標語が示唆するように、開放され発展した中国のイメージを世界に伝えるとともに、愛国主義に訴えて中国人の団結を図るという新しい役割を担うことになった。この大会には台湾が約20年ぶりに参加し、中国と台湾がともに参加した最初のアジア大会となった。

1991年2月、北京市は中国オリンピック委員会に2000年の第27回オリンピック大会開催を申し出る。翌月、北京2000年オリンピック申請委員会が設立され、2年に及ぶオリンピック招致活動が始まった。北京アジア大会の成功の余勢を駆り、「より開かれた中国が2000年オリンピックを待っている」との標語で招致を試みたが、天安門事件の影響は大きく、わずか2票の差でシドニーに敗れた。

1993年、シュトゥットガルトで開かれた陸上競技世界選手権大会で中国女子選手は1500、3000、1万メートルに優勝する。コーチ馬俊仁にちなんで「馬家軍」と呼ばれた女子選手たちは次々と世界記録を打ち立てた。ドーピングの使用が疑われたが、検出はされなかった。1994年、ローマで開催された水泳の世界選手権大会で、中国女子チームは16種目のうち12種目で金メダルを取った。中国選手はふたたび疑惑の対象となり、同年11月に広島で開催されたアジア大会で、ついに中国選手11名(うち7名が水泳選手)がドーピング検査で陽性と判断された。アジア大会の陸上競技で活躍した馬家軍の選手はみな陰性だったが、翌月に多くの選手が馬家軍から離脱した。1995年、趙瑜は馬家軍を取材し、3年後に『馬家軍調査』を発表した。この書はセンセーションを捲き起こしたが、じつは最も肝腎な部分が削除されていた。編集者が馬俊仁と国家の名誉を慮ったからである。馬はその後、2度にわたり馬家軍を再建するが、国内のドーピング検査でひっかかり、シドニー、アテネのオリンピックに選手を送ることができなかった。幻の第14章が公表されたのは馬が引退してから10年近く経った2015年のことである。同書の第14章では、1991年から馬家軍がドーピングを導入したこと、選手たちが身体の変化におびえていたことなどが赤裸裸に記されている。

図10.馬俊仁と袂を分かったあと、アトランタ五輪女子5000メートルで優勝した王軍霞

https://www.baike.baidu.com/item/%E7%8E%8B%E5%86%9B%E9%9C%9E/3149246?fr=aladdin

天安門事件後、共産党は自らの正統性を抗日戦争の勝利と経済発展に求めるようになる。愛国主義教育を通じたナショナリズムの高まり、鄧小平の南巡談話を契機とする急速な経済発展は、スポーツのあり方にも変化を迫った。1995年、国家体委は「オリンピック争光計画綱要(1994〜2000年)」(争光は栄誉を勝ち取るという意味)を策定し、オリンピックを通じた国威発揚を図った。経済発展は国民の生活水準を向上させ、国民のスポーツに対する要求を高めた。さらに同年には、「全民健身計画綱要」が発表され、大衆スポーツの発展が目指されることになったほか、1988年以来検討が続けられてきた体育法も公布され、人民の体質を増強すること、体育運動の水準を向上させること、社会主義物質文明と精神文明の建設を促進することが体育の目的として規定された。これと前後して、スポーツのプロ化が推進され、1、2年の試行期間を経て、1994年にサッカー、1995年にバスケットボール、1996年にバレーボール、1998年に卓球のプロリーグが発足した。1998年には国家体委が国務院直属の国家体育総局に改組された。さらに地方のスポーツ行政が地方政府に移管されたことにより、国家体育総局は全国的スポーツ行政と国際交流を効率的に実施できるようになった。

政府の奨励と経済の発展に支えられ、中国スポーツ界は1990年代を通じて躍進を続けた。2000年のシドニー五輪で金メダル数が初めて世界第3位となり、翌年には北京市が2008年のオリンピック招致に成功した。2002年、国家体育総局は「オリンピック争光計画綱要(2001〜2010年)」を発表した。この前後からスポーツ予算が急激に上昇し、オリンピック競技に莫大な資金が投入されるようになる。2004年のアテネ五輪で金メダル数が2位に上昇し、2008年の北京五輪でついにアメリカを抜いて世界一のスポーツ大国となった。北京五輪の前後、「東亜病夫」がふたたび脚光を浴びた。しかし、以前とは違って、「東亜病夫」とはかつての中国のことであり、いまや中国は「東亜病夫」を克服し世界の大国の仲間入りをしたという文脈で用いられた。

6.高まるサッカーへの期待

北京五輪後、スポーツのみならず、あらゆる分野で中国の大国意識は強まりつつある。だが、スポーツ界にもまだ残された目標がある。

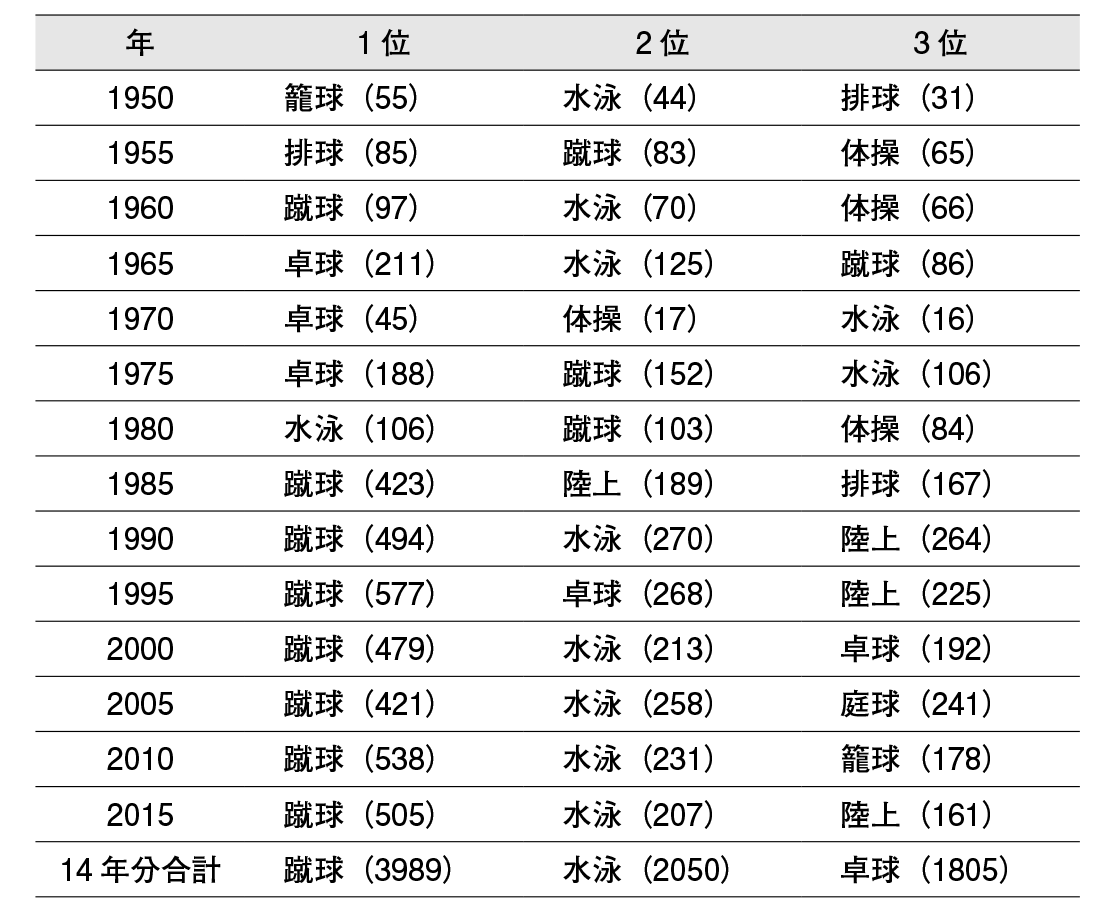

中国で最も人気のあるスポーツはサッカーである。ここで中国人がどのようなスポーツに関心を持っているのかを紹介しておこう。表1は、1950年から2015年まで、5年ごとにその年の『人民日報』で言及された競技名の回数を集計したものである。共産党の機関誌という制限はあるものの、スポーツに対する関心のあり方をある程度反映していると考えてよいだろう。中国ではサッカー、バスケットボール、バレーボールを「三大球」と呼ぶが、表1が示すように、サッカーへの言及が群を抜いて多い。次に多いのは水泳である。水泳は早くから国際的活躍が見られ、また毛沢東が愛好したことが原因だろう。国際的活躍という点では、卓球も当てはまる。1985年のバレーボールは「女排」、2005年のテニスは李娜が活躍した影響だろう。記事数全体で言うと、1970年の少なさが目に付く。文化大革命の影響はこんなところにも表れている。

このように、圧倒的人気を誇るサッカーだが、女子こそ国際的な活躍を見せているものの、男子はいまだ顕著な成績を残していない。サッカー好きで知られる習近平は、かつて中国がワールドカップで勝利し、ワールドカップを主催し、ワールドカップで優勝するのが夢だと語った。中国は2002年のワールドカップに出場している。この時は、日韓両国が予選を免除されるという幸運に恵まれたが、本戦では1勝もできなかった。現在、中国ではサッカーに大量の資金が注ぎ込まれている。習近平のひとつ目の夢が実現される日もそう遠いことではないかもしれない。

〈18章フィリピンへ〉 〈目次に戻る〉 〈20章朝鮮/韓国へ〉