〈20章朝鮮/韓国へ〉 〈目次に戻る〉 〈終章グローバルスポーツへの展開へ〉

はじめに

今、日本で最も人気のスポーツと言えば、野球とサッカーだろう。しかし、しばらく前まで日本では野球がナンバーワンの地位に君臨し続け、他のスポーツを圧倒していた。サッカーが野球と肩を並べるようになったのは、1993年のJリーグ開幕以降であり、98年に始まるワールドカップへの出場、2002年の日韓共催ワールドカップなどによって、サッカー人気が爆発的に高まり、日本のスポーツ勢力図が大きく塗り替えられたのである。

サッカー人気の急上昇によって、突如として注目されるようになったものがある。蹴鞠[けまり]だ。日韓共催ワールドカップの前年、首相官邸を訪れた国際サッカー連盟のブラッター会長に小泉首相は、「日本にも昔から蹴鞠の伝統がある」と自慢げに語っている。蹴鞠とは、革製の鞠を落とさずに交互に蹴り上げ、その回数を競う中国伝来の遊戯だが、それが日本におけるサッカーのルーツとして、突然スポットライトを浴びたのだ。

蹴鞠の歴史は古く、日本では中世より宮廷で行なわれ、江戸時代には武士や町民のあいだにも広まった。それだけではない。宮廷では、打毬[だきゅう]というポロに似た騎馬競技も行なわれ、庶民の子どもたちの遊びには、毬杖[ぎっちょう]や印地打[いんじうち]というホッケーに似た遊びもあった。大相撲は、江戸の庶民の3大娯楽のひとつだったし、全国各地の伝統行事の中にも、和船競漕や綱引きなど多種多様な民俗競技があった。

この他にも無数の伝承遊戯や競技があったにちがいない。しかし明治以降、大相撲を除いて、そのほとんどが欧米から輸入されたスポーツにとって替わられてしまう。それに対して、武士にとって必修であった剣術、柔術、弓術などの武術は、明治以降も近代的な武道へと姿を変えて継承され、現在でも多くの人びとに愛好され続けている。

圧倒的な存在感を示すにいたった欧米スポーツ。明治以降の西洋化の波を乗り切った武道。このふたつを中心にして、明治維新から現在までの150年の歴史をたどってみることにしよう。

1.明治維新がもたらしたもの

部活になったスポーツと武術

明治になってどんなスポーツが輸入され、人気を得たのだろうか? それを知るには、当時の学校をのぞいてみるのが一番だ。学生たちこそ、スポーツと出会うチャンスを最初に掴んだ、日本におけるスポーツのパイオニアだった。

スポーツは、学校体育(体操科)の教材としても採用されていくが、中等学校や師範学校では、体操と教練(兵式体操)に重点が置かれていた。学生たちがスポーツに多くの時間と情熱を注いだのは、放課後に行なわれた運動部活動である。その中からやがてオリンピックなどの国際的な舞台で活躍する選手も生まれていった。戦前、1912年から36年までに日本は計6回夏季オリンピックに参加し派遣された選手は計389人にのぼるが、うち258人(66%)が学生であり(後掲表2)、その半分以上が早稲田、慶応、明治の3大学の学生で占められている。これらの学校の中で最も早く体育会を設立した慶応を中心にして、どんなスポーツがいつ行なわれるようになったのかを見てみよう。

慶応に体育会が設立されたのは1892年、明治25年であり、この時に剣術、柔術、弓術、野球、ボート、操練(兵式体操)、徒歩の7つの部が設置された。このうち操練部と徒歩部は数年で廃部となるが、その後、1903年までにテニス、水泳、ラグビー、器械体操が体育会に加入した。これで明治時代の終わりには、9つの部がそろったことになる。

続いて1917年から1922年の間に競走、相撲、山岳、ホッケー、馬術の5つが、さらに1927年から1941年の間にサッカー、スケート、バスケットボール、空手、スキー、卓球、ヨット、バレーボール、射撃の9つの部が加入し、こうして戦前の慶応大学体育会の運動部は、合計で22となった。

以上のような慶応の運動部の動向は、どのようなスポーツがいつ日本に定着していったのか、その最先端のトレンドを示すものと言っていいだろう。その特徴を見てみよう。

第1の特徴は、その当初から剣術、柔術、弓術という日本の伝統的な武術が運動部として登場していることである。当たり前のように思われるかもしれないが、明治維新後に国をあげて進められた西洋化の中にあっても、武術がしっかりと生き残り学校内に足場を築いたことはやはり興味深い。部活における「和魂洋才」といったところだろうか。

早稲田で最初に建設された運動施設も、柔剣道場(1897年完成)であり、学校側のサポートがしっかりあったことがわかる。こうして各学校の武術部は、幕末を生き抜いた武術家たちを師範として招へいし、指導を仰いでいくのである。ちなみに慶応の創始者、福沢諭吉が西洋文明を根本から理解し、積極的に吸収しようとしたことは有名だが、彼自身が自宅で熱心に取り組んでいたのも伝統的な武術である居合抜きだった。

第2の特徴は、体育会の設立当初から、武術各部とならんで、野球とボートが部活動としてすでに存在していたことである。野球とボートは、1890年に設立された第一高等学校(後の東京大学)の校友会でも、その当初より運動部の一角を占めていた。こうした事実は、様々な興味を掻き立てる。例えば、日本では、なぜ野球がこれほど早く学生たちに愛好されるようになったのか?

この疑問に対しては様々な回答があると思うが、世界史的に見て重要なのは、鎖国によって生まれた時間的なギャップではないだろうか。もし鎖国がなかったら、イギリスのスポーツの方が先に輸入されていて、その後からアメリカのスポーツが入ってきたはずだ。ところが、日本のばあいは鎖国のために、明治維新以降、イギリスとアメリカのスポーツがほとんど同時に入ってくるという世界的に見て異例の事態が起こった。野球はアメリカ生まれのスポーツだが、第一大学区第一番中学校(後の東京大学)で、アメリカ人教師ホーレス・ウィンルソンが学生たちに野球を教えたのは1872年、明治維新からわずか5年後のことだった。

第3の特徴は、日本生まれのものが剣術、柔術、弓術、相撲、空手の5つにとどまったのに対し、欧米から輸入されたスポーツがどんどん増えて運動部の大半を占めるようになることである。それが一気に広がるのが、1920年代の後半、つまり昭和になってからである。慶応のばあい、1927 年以降に9つの運動部が体育会に加入し、その他にもレスリング、アメリカンフットボール、フェンシング、バドミントンの各クラブが設立されている。

激変の中の武術

武術に目を向けてみよう。弓術・馬術をはじめとする武術は、1543年の鉄砲伝来にはじまる近代兵器の登場によって、軍事的な価値を大きく減少させた。しかし、江戸時代になっても、全国に約250あった各藩は様々な流派の武術を採用し、師範家を取り立てて家臣の指導にあたらせた。江戸後期に設立された藩校も、弓・馬・槍・剣・砲・柔術を採用し、こうして発達した武術流派の数は、剣術だけでも幕末までに600を超える。なぜだろうか?

槍や馬は武士の身分格式の、刀剣は武士身分そのものの象徴であり、こうした重要性が失われなかったためだ。しかし、幕末になるとついに変化が起こる。洋砲の採用をはじめとする武器の西欧化によって、武士が武器を小銃・大砲に変え、伝統武術を捨てたのだ。

明治維新は、武術のあり方にさらなる変化をもたらした。武士階級の廃止や西洋化の中で、各藩の師範家でさえも失業を免れず、武術は衰退を余儀なくされる。さらに武士身分の象徴であった刀剣も旧弊のシンボルとみなされ、廃刀令によって帯刀が禁じられた。しかし、それらのうち剣術、柔術、弓術などは、中等学校や師範学校等の部活動や授業教材、あるいは警察官の教習課目としての地位を獲得し、また、競技方法や指導法を改革しながら命脈を保っていった。一方、それ以外の槍術や棒術、居合、鎖鎌などは各流派の宗家を中心に細々と伝承がなされていった。空手や合気道が登場するのは、1920年代以降である。

様々な武術の中で、大胆な改革によって真っ先に近代化に成功したのは、何といっても嘉納治五郎の講道館柔道であろう。嘉納は、段位制度を創設し、指導法や競技方法を改革して、誰もが安全にそして段階的に練習や試合をできるようにするとともに、「柔道」を近代的な教育思想や物理学などにもとづいて説明した。

講道館柔道の創設は1882年、嘉納が22歳の時にさかのぼる。永昌寺の一室を借り、これを「講道館」と名付けた時の門人はわずか9人だったが、嘉納が東京高等師範学校の校長となった1893年には3000人、下富坂に大道場を新築した翌年、1908年には1万人を超えた。こうして講道館は、明治末には柔術諸流派を圧倒する柔術界の中心的な存在となり、1922年には「精力善用・自他共栄」という新たな柔道理念を打ち出し、その地位を不動のものとしていった。

巨大な武術組織の登場―大日本武徳会

講道館の飛躍と軌を一にして、またたく間に全国的な組織へと急成長を遂げた武術団体がある。日清戦争の勝利に沸き立つ1895年4月、京都で設立された大日本武徳会である。武徳会は、1100年前に武術が桓武天皇によって奨励されていたという「国家の物語」を蘇らせ、その神聖な象徴である「武徳殿」を再建して桓武天皇の威徳を慰め、報国の志を想起し、また、全国から武術家を集めてそこで演武を行ない、武術の保存と奨励に取り組んだ。

それは単なるノスタルジアではなかった。こうした企ては、日清および日露戦争での勝利と、それでもなお払拭することができない欧米の列強国に対する恐怖やコンプレックスの中で、リアルな軍事的な意味を帯びていたからだ。当時の武徳会が、軍事的な有効性を基準として、武術を射撃、馬術、銃剣術、剣術、柔術、水泳、漕艇の順に序列化し、それ以外の弓術や槍術を保存武術として区分していたことも、その一例である。

武徳会の設立とその急速な成長はまた、日本の文化状況の劇的な変化をも象徴していた。イギリスとの条約が改正され治外法権が廃止されたこと、日清戦争の感動的な勝利、しかしそれによって獲得した中国の領土の一部がロシア、フランス、ドイツの圧力によって返還を余儀なくされたことなどが、日本人としてのアイデンティティを刺激し、こうした中で、明治維新以降の急激な西洋化によって打ち捨てられた日本の伝統文化が再評価されるようになるのである。

武徳会が、日清戦争を勝利に導いた日本軍の最高司令官、皇族の小松宮彰仁[あきひと]を総裁に戴き、総理大臣以下の閣僚や著名な政治家たちを賛同者とし、さらに全国の知事を支部長に任命することによって、絶大な社会的権威を獲得することができたのも、また、各府県の支部が、警察や郡市町村役場を通じて、税金を徴収するかのように入会金を集め、その結果、1910年5月には165万1736人もの膨大な会員を有するようになったのも、以上のような歴史的な文脈を抜きには理解できない。こうして武徳会は、京都に武徳殿を再建した後、各府県にも武徳殿を次々と建立していった。

武徳会の設立は、武術家の側から見れば、「国家の物語」と一体となった巨大な支援組織が登場したことを意味し、武徳殿は全国の武術家たちが継承してきた武術を披露するハレの舞台となった。それだけではない。武徳殿で毎年開催された演武大会では、その技量が卓越した者に対して、精錬証(後の錬士)が授与され、その授与者数は、1921年までに、剣術800、柔術360、弓術257、居合43、槍術38、水泳30、薙刀12、その他43を数えた。さらに1903年からは、範士・教士という最上位の称号も授与されるようになる。

これらの称号の審査を最初に担当した3名の選考委員の中には、講道館の嘉納治五郎も含まれており、嘉納自身も範士となっている。このことにも示されているように、称号制度は、全国的規模での認定システムとして機能し始め、全国の代表的な武術家を緩やかに抱え込んでいったのだ。さらに1917年からは段位制度も導入され、講道館だけでなく武徳会でも、範士・教士の称号を持つ武術家たちが審査委員となって、全国各地で段位審査が実施されるようになる。こうして称号・段位取得者たちによる巨大なピラミッド=武術界が新たにつくられていくのである。

武徳会に結集した武術家たちのうち、剣術家を中心にして取り組まれたのが、中等学校の体育教材としての剣術の採用であり、彼らは、帝国議会に建議案を提出して政府にその実施をせまった。そこには、次世代への剣術の継承を確実なものとするとともに、剣術家の地位の向上や生活保障といった狙いも込められていた。衆議院での建議案の可決をへて、中等学校や師範学校の男子生徒の任意選択教材として撃剣(竹刀・防具による剣術)と柔術が採用されるのは1911〜12年であり、武徳会は文部省の求めに応じて、すでに制定されていた柔術形(図3)に加えて、統一的指導法の確立を示すために大日本帝国剣道形を新たに制定した。

2.スポーツの浸透と「武道」の創出

社会に根づいていくスポーツ

「スポーツ」という外来語が日本社会に定着するは、1920年代に入ってからである。その原動力となり、人びとのスポーツ熱を搔き立てたのが、新聞や雑誌、ラジオなどのマスメディアだったが、中でもラジオのインパクトは強烈だった。当時、ラジオのスポーツ中継の中心は、野球と大相撲であり、1927年に始まった野球中継は、33年には年間で100日を超えた。36年にはプロ野球も産声をあげる。こうして明治以降、学生たちの専有物だったスポーツが学校の外へあふれ出し、多くの人びとの関心を引き付け、野球やテニスなどが、運動部経験者を中心に都市で働く若い公務員やサラリーマン、工場労働者などにも浸透し始める。

一方、中等学校などに進学しなかった多くの青年たちにとって、スポーツをするひとつの機会となったのが青年団だった。1930年の青年団の全国調査によると、郡部の青年団のばあいは、陸上競技が中心で、武道の実施率が4割、相撲と登山が1割程度であるのに対し、都市部の青年団は、陸上競技、登山、武道、野球の実施率がそれぞれ2割を、水泳と卓球も1割を超えている。「地方娯楽調査」によると、こうした地域間の格差は、1940年になってもほとんど埋まっておらず、野球、テニス、卓球などは都市部以外ではなかなか普及しなかった。

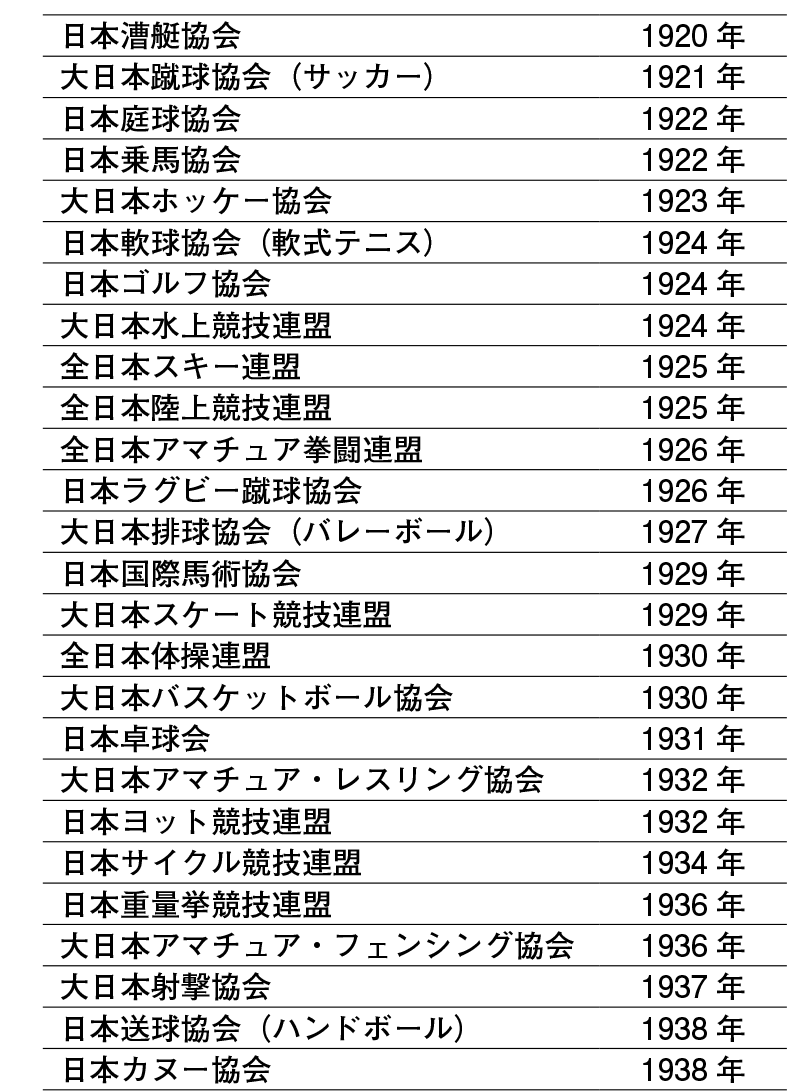

1920年代には、運動部経験をもつ卒業生たちがそれなりの人数となり、彼らによって、全国的な競技団体が立ち上げられるようになる。その最初のものが、1920年に設立された日本漕艇協会だが、1938年までにサッカー、テニス、馬術などの競技団体が次々と設立され(表1)、その大半が大日本体育協会に加盟していった。

大日本体育協会の設立は1911年で、他の団体より一足早い。なぜか? 1912年のストックホルム五輪(図4)に選手を派遣するためにつくられたからだ。設立者は、当時アジア初のIOC 委員であった東京高等師範学校校長で講道館柔道の創始者、嘉納治五郎である。つまり大日本体育協会は、最初から日本オリンピック委員会(JOC)として設立されたのであり、嘉納は、オリンピックへの参加を先進国に必要不可欠な「世界の大勢」ととらえていた。こうして日本のスポーツ界は、IOCや各競技の国際連盟をはじめとする国際的なネットワークの中で活動し始めるのである。

図4.ストックホルム五輪で入場する日本選手団

(左端が嘉納治五郎、1912年)

The Swedish Olimpic Comittee, The Official Report of the Olimpic Games of Stockholm 1912, 1913

日本初の国際的競技大会は、1917年に東京の芝浦で開催された第3回極東選手権競技大会である。この大会は、フィリピン、中国、日本の3か国による対抗戦で、オリンピックの開催年を避けながら、1934年までに計10回開催された。実施競技は、陸上、水上、テニス、バスケットボール、バレーボール、サッカー、野球の7つで、アメリカ生まれのスポーツが多いのが特徴だ。

1924年からは、明治神宮外苑の陸上競技場の完成を記念し、明治天皇の「御聖徳」を追慕する奉納神前競技大会として、明治神宮競技大会が開催された。明治神宮大会もオリンピックの開催年を避け、1943年までに計14回、およそ隔年のペースで開催された。極東大会の7競技に加えて、相撲、剣道、柔道、弓道、馬術、ホッケー、ボートレースの計14競技で始まり、後にラグビー、射撃、ボクシング、卓球、体操、スキー、スケート、ヨットなどが追加された。

オリンピックへの参加と1940東京五輪

日本の夏季オリンピックへの参加は1912年に始まるが、20年のアントワープ五輪のテニスで初のメダルを獲得し、28年のアムステルダム五輪で、三段跳びの織田幹雄と水泳200メートル平泳ぎの鶴田義行が、ついに金メダルを獲得する。さらに1932年のロサンゼルス五輪では、金7を含む計18個のメダルを獲得し、一躍スポーツの新興国として世界から注目をあびた。

1936年のベルリン五輪でも、水泳で金4を含む11個、陸上でも金2を含む7個、合計で18個のメダルを獲得する。この大会ではラジオの実況中継が実現し、選手たちの活躍がリアルタイムで伝えられ、放送を担当した日本放送協会が言うように日本中が「興奮の坩堝と化した」。女子200メートル平泳ぎの中継での「前畑がんばれ!」の絶叫は、いまだに語り継がれているが、これほどまでスポーツが国民の注目の的となり、人びとを興奮させたことはかつてなかった。

1940年のオリンピックの開催地が東京に決定したのは、ベルリン五輪の開催前日だった。このビッグニュースが大会への関心と興奮を倍加させ、国民的な熱狂を生み出したのである。日本は、イタリアの首相ムッソリーニへの要請によって「ローマの立候補取り下げ」を実現するなど、強力な招致活動を5年にわたって展開したが、ロサンゼルス五輪およびベルリン五輪への大規模な選手派遣と両大会での日本選手の活躍(表2)も、招致を成功に導く重要なポイントとなった。当時の日本は、満洲国の承認をめぐって国際社会と対立し、国際連盟や海軍軍縮会議を脱退するなど、国際秩序への無謀な挑戦をくり返し、国際的な孤立状態に陥っていたが、国際的なスポーツ界で築いてきた実績やアジア初のオリンピックという意義、そして「スポーツと政治は別」というIOCの理念が東京五輪への支持をもたらしたのであった。

表2.日本の夏季オリンピックへの参加(戦前)

川本信正監修『オリンピックの事典』三省堂、1984年、束原文郎「1912 年〜2008 年夏季オリンピック日本代表選手団に関する資料: 所属組織と最終学歴を中心に」『スポーツ科学研究』vol.10, 2013 年 などより作成。順位は金メダル獲得数によるもの。

しかし、それからわずか2年で東京五輪は幻となってしまう。1937年7月、盧溝橋での日中両軍の衝突を機に日中戦争が勃発したためである。翌38年には、交戦国である日本での開催を疑問視する国が増え、大会招請状を発送する1939年1月までに戦争が終結しなければ、多くの国々が参加を拒否することが明らかとなった。平和運動としてのオリンピックは、こうして戦争の終結を願う国際的な世論を日本に届ける窓口としての役割を果たすことになったが、そうした声に日本が耳を傾けることはなかった。日本は国際世論に背を向け、戦争に「一路邁進する」ため東京大会を返上するのである。その後、東京大会に替わって開催されることになったヘルシンキ大会も、1944年に予定されていたロンドン大会も、第2次大戦によって中止となってしまう。

「武道」への名称変更、そして「戦技」へ

武士道は、武士の道徳として古くからあったが、それが「武士道」と呼ばれるようになるのは、実は明治以降である。日本に長く滞在し帝国大学等で教鞭をとった英国人言語学者、B・H・チェンバレンは、1911年に著した『武士道 発明された新宗教』の中で、武士道はごく最近創られた一種の信仰で、その内容は、天皇に対し人びとが赤子としてその恩に報いるために忠と孝をもってすすんで生命を捧げる臣民道徳である、と指摘している。武徳会が唱える「武徳」もまた、この新たに創られた「武士道」と同様のもので、武徳会の目的は、技術の向上や体力増強ではなく「武徳の涵養」であるとされた。

1919年8月1日付で武徳会は、「武術」から「武道」へと名称を変更し、「剣道」「柔道」「弓道」を正式名称とした。術から道への転換である。これを主導したのは、武徳会の副会長兼武術専門学校長となった西久保弘道だったが、その目的は、武道がたんなる技術の修得ではなく、心身の鍛錬であり、それも精神の修養を主眼としたものである、ということを明確に示すことにあった。

西久保の考えを鮮明に示すものが、同年9月に文部大臣に提出した建議書だ。そこでは剣道・柔道への名称変更だけでなく、これらふたつの武道は精神教育であるため、体育での実施は不適当きわまりなく、独立した一教科とすべきである、と主張している。こうした要求は、1925年には、貴族院議員であった西久保や嘉納治五郎らによって建議案としてまとめられ、貴族院で可決される。こうして翌26年には、学校での教材名称が撃剣・柔術から剣道・柔道に変更されるのである(1931年には必修教材となる)。

武徳会による「武道は競技ではない、実践的な修身科(道徳科)である」という主張は、学校の枠を超えて国民的な関心事となりつつあった欧米スポーツに対する強烈な対抗心の下で、日本文化としての武道の独自性をアピールするものであった。こうして「スポーツ」という外来語が定着していくのとほぼ同時に、「武道」という新たな伝統が生み出され、こちらも日本社会に根をおろしていくのである。

術から道への転換は、武道の伝統文化としての価値や権威を高め、その神聖化をはかるものであったが、それは同時に武道が競技スポーツとして発展していく可能性を大きく制約するものとなった。そのことをよく示しているのが、武徳会が武道の全国チャンピオンを決定する選手権大会を開催することに消極的だったことである。武徳会に替わって競技大会の開催を主導していったのは、剣道においては、大学などの剣道部員やOBたちであり、1928年には彼らによって全日本学生剣道連盟が設立された。それに対して柔道の場合は、嘉納治五郎率いる講道館が、1930年から全日本選手権大会を開催していった。

ある武道家が武道雑誌にこう書いている。「スポーツに排されて衰退」していた武道に転機をもたらしたのは、日中戦争による「国民の伝統精神の目覚め」であった、と。1940年1月のことだ。1921年に上海で開催された極東選手権大会を皮切りに、オリンピックの選手派遣や明治神宮大会の開催などにも国庫補助が行なわれるようになり、1940年の秋に挙国一致の事業として開催される東京五輪は、国家によるスポーツ政策のピークをなすものとなるはずだった。しかし、先にみたように、東京五輪は返上されてしまい、国策上でのスポーツと武道の地位が逆転していく。

日中戦争が始まった翌年、1938年2月の衆議院では、武道関係の建議案が23件も提出され、それらすべてが可決され、その主要なものが国策として実施されていった。小学校の体育での武道の実施、武道振興委員会の設立、「死を潔し」とする「忠勇義烈の国民道徳」をキーワードとした武道国策の確立、戦場での戦闘実態に即した武道の「戦技」化、銃剣術や射撃の武道への組み入れ。そして武徳会も、厚生・文部・陸軍・海軍・内務の5省管轄下の政府の外郭団体に再編される。

太平洋戦争の末期には兵士となるために必要な運動能力を検定する体力章検定に加えて、武道章検定も実施され、武道の修得が兵士となるすべての男性の義務となった。

3.戦後の再出発と1964東京オリンピック

1948年7月、ロンドン五輪が開催された。第2次世界大戦による2度の中止をはさんでの実に12年ぶりのオリンピックであったが、日本は参加していない。ドイツとともに招待されなかったからだ。第2次大戦で、ドイツ・イタリアと手を組み、両国が降伏した後も戦争をやめなかった日本。待ち受けていたのは、原爆投下であり、敗戦後のアメリカを中心とする連合国軍による占領であり、そして武道の禁止とオリンピックをはじめとする国際的なスポーツ界からの追放であった。

武道の戦争責任

文部省は、敗戦直後の1945年9~11月に、射撃、銃剣道、剣道、柔道、弓道、薙刀を授業だけでなく、部活動としても全て禁止し、中等学校の武道教員計1927人を退職へと追いやった。

さらに翌46年8月には、社会体育分野の活動に対しても、「武道」という名称の使用を禁止するなど厳しい制限を課した。とくに剣道に対しては、組織的な活動を公私両面において禁止するという、柔道や弓道とも異なる、そしておそらく世界でも類がない重いペナルティーを科した。「剣道は、戦時中刀剣を兵器として如何に効果的に使用すべきかを訓練するに利用された事実がある」というのがその理由であった。

同年11月には、GHQの指導により大日本武徳会も解散させられ、計1219人におよぶ役員が公職追放の処分を受けた。このように武道の戦争責任が、組織および個人のレベルで追及され、裁きが下されたのである。

戦後の武道組織の再建は種目毎になされ、柔道に続いて弓道も連盟を設立し、日本体育協会に加盟したが、剣道の場合は占領終結後に持ち越しとなった。学校体育への復帰も同様である。文部省は1958年の中学校学習指導要領より、柔道・剣道・相撲の領域名称として、「格技(combativesports)」という造語を使用するようになる。武道を「スポーツ」へと転換することで、戦後の武道は新たな出発をはかったのだ。それは剣道・柔道にとっては、男性文化から両性の文化への転換をともなうものとなった。

最も厳しい扱いを受けた剣道の場合、「スポーツ化」の要素としてあげられたのが、以下の4つである。①手段ではなく、剣道をすること自体を目的とし、結果に拘束されず、活動の過程そのものを楽しむ。②活動過程そのものに内在する目的=よりよい技術の追求、これをめざす自己目的的な活動であること。外部の目的に拘束されてはならない。③相互否定的な人間関係ではなく、相互肯定的な協力関係。④合理的で明確な競技規則の存在。

「スポーツとしての武道」は、このように外部との間に明確な境界線を引き、武道が外部の目的に拘束されその手段となってしまうことを断乎として拒否するものであった。それは、「超国家主義的、あるいは軍国主義的思想」の鼓吹や独善的な考えによる「形式的、宗教的の行事」の強制などを再現させないための理念的な歯止めであっただけでなく、民族的な精神の養成や精神修養なども外部の目的とみなし、武道がその手段となることをも拒否するものであった。

スポーツ界の国際復帰と運動部の変容

戦後、国際的なスポーツ界から追放された日本は、各競技の国際連盟への再加盟をへて、1951 年にニューデリーで開催された第1回アジア大会でようやく復帰を果たした。国際復帰に約6年を費やしたことになる。武道と同様、重いペナルティーを背負ったのだ。

日本にとって16年ぶりのオリンピック復帰となったのが、1952年のヘルシンキ五輪だった。以後、メルボルン、ローマ五輪に参加し、それぞれ計9、19、18個のメダルを獲得するが、オリンピックにおける日本の存在感を一気に高めたのは、言うまでもなく1964年の東京五輪である。東京五輪は、かつての返上以来、日本スポーツ界の宿願とされてきたが、7年におよぶ招致活動の末、1959年5月についに開催権を勝ち取った。

こうして開催された東京五輪には、93か国から5137人が参加し、その模様が衛星中継で世界各国に放映されたが、この大会は、日本が平和国家・民主国家として敗戦から復興したことを大々的に祝福するセレモニーとなり、戦争によって傷ついた日本人のプライドを回復する役割を果たした。それだけではない。そこでの日本選手の活躍は、高度経済成長に向け邁進する日本の姿を象徴するものとなった。

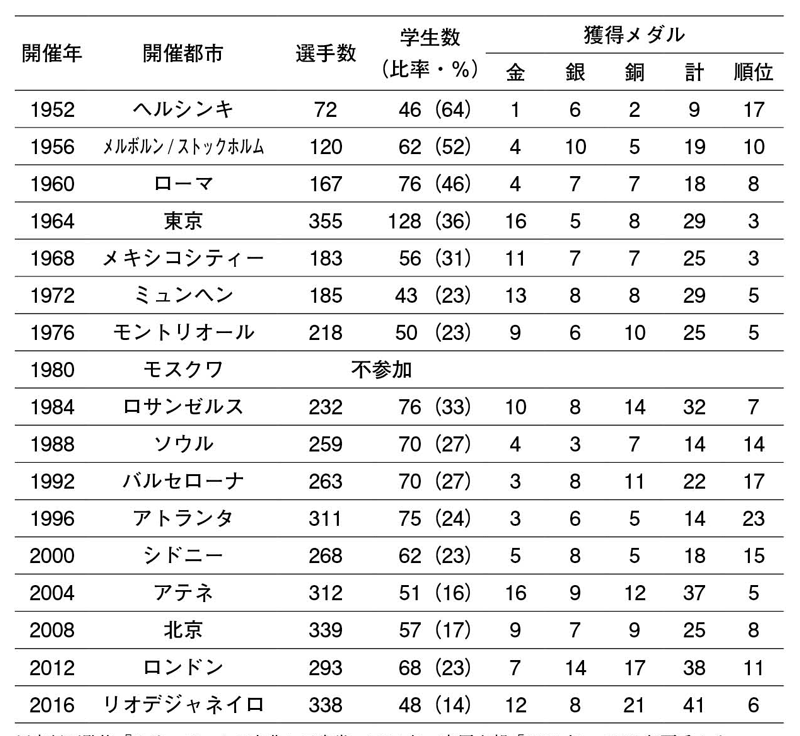

オリンピックの日本代表選手に占める学生の割合は、東京五輪以降減少し、実業団選手などが主流となっていくが、ローマ五輪までは5割近い比重を占めていた(表3)。彼らが所属していた学校運動部に目を向けてみよう。

表3.日本の夏季オリンピックへの参加(戦後)

川本信正監修『オリンピックの事典』三省堂、1984年、束原文郎「1912 年〜2008 年夏季オリンピック日本代表選手団に関する資料: 所属組織と最終学歴を中心に」『スポーツ科学研究』vol.10, 2013 年 などより作成。順位は金メダル獲得数によるもの。

運動部に対する戦争の影響も大きく、早慶両校の野球部員だけでも「戦没選手」が計56人に達した。3年半の空白をへて、1946年春には6大学野球のリーグ戦が復活するが、その1か月後にペナントレースを再開したプロ野球が、次第に6大学を上回る人気を得るようになっていく。

慶応の体育会の復活は、1946年6月。戦後の新たな運動部の加入は、1964年の東京オリンピックをはさんでふたつの時期に分けてとらえることができる。まず、1946~58年に、レスリング、ボクシング、アメリカンフットボール、ハンドボール、フェンシング、軟式庭球、バドミントン、自動車、軟式野球、射撃、重量挙げの11の部が加入する。さらに1969~2017年には、航空、ゴルフ、合気道、洋弓、少林寺拳法、拳法、ラクロス、自転車競技、軟式野球、水上スキーの10の部が加入し、合計で46部となる。

早稲田の体育会の動向もこれとほぼ同じだが、こうした運動部の増加は、戦後の大学スポーツの多様化と隆盛を示しているように見える。しかし、早慶両校の運動部員数は1960年頃にひとつのピークを迎え、以後、70年代半ば頃まで減少を続けることになる。慶応の運動部員数は、1961 年の2063人から71年には1281人に、早稲田も1960年の1992人から71年には1225人にと、どちらも約4割の減少である。

運動部に代わって人気を得たのが同好会だった。早稲田では、1966年時点でスポーツサークルの会員が4700人(53団体)となり、慶応のスポーツサークルも、1962年の2438人(40団体)から71年には5103人(91団体)と、どちらも運動部の人数の約4倍に達している。

中学高校のばあいはどうか? 運動部員の減少という傾向は一致しており、中学の運動部の加入率は、1955年の46%から64年の45%へ、高校も同時期に34%から31%へとわずかではあるが減少している。どちらも女子の運動部離れによるものであった。しかし、大学とは異なり、中学高校では同好会というスポーツ活動の新たな選択肢が認められることはなかった。その後、校内暴力事件が多発し、運動部が非行防止対策として脚光を浴びる中で、中学の運動部加入率は、1977年には60 %を超え、さらに「スポーツ推薦入試」が拡がる中で、96年には74%とピークを記録する。高校での加入率も、87年には40%、2001年には50%を超えるようになるのである。

1964東京五輪のインパクト

時計の針を少し戻そう。なぜ1960年代に運動部に対する離反が起こったのだろうか? 東大教授で野球部監督の経験を持つ神田順治の見解は、「運動部の封建身分制度や伝統の美名で行なわれる人権無視の蛮行、極端な勝敗主義と科学を無視したトレーニングによる過度の練習等、これらが学生・生徒を運動部から遠ざける原因であることは否定できない」というものであった。

東京五輪の開催をひかえ、国をあげての選手強化の取り組みの中で、運動部はその重要な拠点のひとつとして脚光を浴びていった。対外試合についての制限も緩和され、強豪校の運動部を筆頭に、運動部は、誰もが気軽にスポーツを楽しむ場から選手養成の場へと変貌していったのである。

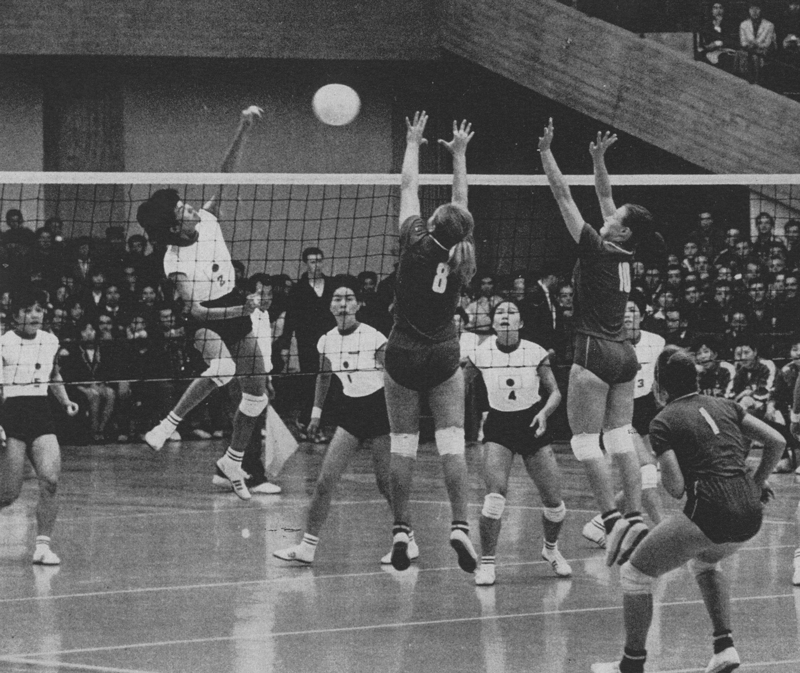

こうした運動部の変化を象徴するものが、「根性」という言葉の流行である。根性自体は古くから使われてきた言葉だが、それが「苦しみや激しい訓練に耐え、へこたれないで事を成し遂げようとする強い気力」といった意味で使われるようになるのは、1950年代の後半以降であり、その社会的な普及の起爆剤となったのが東京五輪だった。東京五輪の選手強化委員会は、『根性づくりテキスト』を作成して選手強化を行ない、女子バレーボールチームの監督、大松博文の『おれについてこい!― わたしの勝負根性』がベストセラーとなり、その金メダル獲得のシーン(図6)のテレビ視聴率は67%を記録した。東京五輪の後には、『巨人の星』をはじめとする「スポーツ根性マンガ」が爆発的にヒットし、こうして「根性」は、その後1980年代半ばまで、日本のスポーツ界の精神的な支柱となっていった。

東京五輪のインパクトはそれだけではなかった。スポーツとして再生した武道は、1960年代以降、ナショナリズムとふたたび結びつき始めるが、こうした動きに弾みをつけたのが東京五輪だった。柔道がオリンピック種目に採用されたためである。1961年6月、IOC総会で柔道が東京五輪の正式種目となることが決定されたのを受けて、国会議員525名によって武道会館建設議員連盟が結成され、日本武道館の建設運動が展開されたことは、それを象徴するものである。

東京教育大教授の中野八十二によれば、「オリンピックを契機にして剣道の精神面での復活はなった」「終戦後の剣道が軍国主義の手先であるとしてその改善を強力に要求されていただけにその反動は大きく、外国人の、武道にたいする真剣な態度は剣道のもつ伝統的な精神を失いかけていた剣道人に、大きな刺激剤となった」のである。

さらに東京五輪は、国家とスポーツ団体の関係にも変化をもたらした。戦後の日本国憲法は、宗教団体、教育や慈善事業などの自由を擁護するために第89条によって、それらに対する公金の支出を禁じた。民間のスポーツ団体もこれに該当し、社会教育法の第13条というより具体的な規定によって補助金の交付が禁じられていた。

ところが、この社会教育法の規定が1957年の改正によって変更され、全国的・国際的スポーツ団体への補助金の交付が例外的に認められ、さらに1959年の改正によってスポーツ団体以外にも認められるようになるのである。“非援助・非介入”という原則の転換を意味するこの法改正をめぐって、国会の内外で賛否両論が激しく戦わされたが、こうした転換をもたらす突破口となったのが、全国的および国際的な競技大会に対する日本体育協会への補助金であり、その延長線上にあったのが東京五輪の開催であった。

公的な補助金の交付は、オリンピックなどの大規模な競技大会の開催には不可欠なものであり、“援助・非介入”つまり「金は出すが口は出さない」という新たな原則への転換は不可避だったと言えるだろう。問題の焦点は、その原則が本当に守られ、団体等の自由が擁護されるのか、という点にあった。補助金は国家によるコントロールの梃となり得るからだ。そうした危惧が現実のものとなった事件が、1980年のモスクワ五輪ボイコットである。

ソ連のアフガニスタン侵攻への対抗措置として、モスクワ五輪ボイコットを呼びかけたのはアメリカのカーター大統領だったが、日本政府はそれにこたえて、人的および財政的な関係を介して日本体育協会および日本オリンピック委員会(JOC)をコントロールし、ボイコットを決定させたのである。

こうした教訓をふまえて、1991年4月、JOCは日本体育協会から独立し、2011年には公益財団法人となったが、スポーツが政治に従属していることを白日の下にさらけ出したモスクワ五輪ボイコット事件は、スポーツの自立やその文化的成長を願う人びとにとって、「屈辱の記念碑」として今もなお鮮明に記憶されつづけている。

4.新たな時代に向かって

アマチュアリズムの終焉

2020東京五輪を2年後にひかえた2018年4月、日本体育協会はその名称を「日本スポーツ協会」に変えた。創設から数えて107年目の名称変更であったが、実は英語名ではすでに1960年からそのように名乗っており、変化という点では、むしろ英語名から「アマチュア」の文字が削除された2005年の方が重要である。

日本体育協会は、長らくIOC傘下のJOCとして、自らが制定したアマチュア規定の下に各加盟団体と競技者たちを統轄してきた。「アマチュア競技者とは日体協加盟の競技団体の登録者である」という時代が長く続いたのである。では、それがいつ、どのようにして終わりを迎えたのか? 1980年頃から、スポンサー企業が各競技大会の後援・協賛の見返りとして、自社名を大会名に使用し、ゼッケンにも印刷するなど露骨な宣伝・広告がなされるようになる一方で、選手の賞金大会への出場や褒賞金の受け取りについては、依然として厳しく禁止されていた。変化が起きたのは1986年である。この年より、競技者の登録に関する規定は日体協ではなく、それぞれの加盟競技団体に委ねられることになり、各競技団体が国際連盟(IF)の規程に準拠しながら、プロ選手の登録や賞金大会への出場を認めてもよいことになった。

しかし、この時にプロ選手の登録を認めた競技団体は、サッカー、レスリング、卓球、バスケットボール等、40団体の中の一部にとどまった。さらに「名声を利用した行為」として厳しく禁止されてきたCM出演については一切緩和されず、JOCが日体協加盟団体の登録選手・役員全員の肖像権を独占し続けた。1986年の変化は、選手のプロ化を明確に容認したIOCやIFの動きの後追いに過ぎず、また、国際大会での不振を挽回するための選手強化策という面が強かった。

オリンピックにおける日本の成績は、1964年の東京五輪をピークとして下降し、とくに1988年のソウル五輪で大きく落ち込み(表3)、アジア大会でも中国と韓国に惨敗するようになっていた。それに追い打ちをかけたのが、1990年代初頭のバブル経済崩壊、不況の長期化であり、日本のトップスポーツを支えてきた企業の撤退が史上最大規模で始まった。

こうした中、1993年に「企業スポーツからの脱皮」を掲げて設立されたJリーグは、日本のスポーツ界に大きなインパクトを与える。プロ化が、生活の保障を願う選手にとっても、「強い日本の復活」を願うJOCや日体協などにとっても、新たな選択肢として認識されるようになるのである。

そして、ついに選手の肖像権問題についても変化の兆しが見え始める。突破口を開いたのはひとりの女性マラソンランナーだった。バルセローナ五輪の銀メダリスト、アトランタ五輪の銅メダリスト、有森裕子である。有森は、アトランタ五輪の後に「プロ宣言」をし、日本陸上競技連盟の選手登録が切れる1997年4月から、見切り発車的にCM出演などの活動を開始した(図7)。これに対して、陸連とJOCの間でその後1年以上にわたって議論が交わされたが、翌年には陸連が選手のタレント活動を認め、JOCもついに有森を肖像権ビジネスから除外することを決定する。有森につづき、2001年には、シドニー五輪の女子マラソンの金メダリスト、高橋尚子もJOCの肖像権ビジネスの適用除外を勝ち取った。

こうしてJOCは、2002年4月、それまで一括管理していた選手・役員の肖像権を条件付きで個人が使用できるようにし、さらにその翌年には、肖像権を全面的に選手に返上するのである(図8)。

1997年から2003年に至る肖像権の奪回の過程は、それが選手自身の意思にもとづく行動によって勝ち取られたものであること、そしてスポーツで収入を得るというプロフェショナリズムそのものに対する承認を意味するものであった点で画期的であった。2003年は、日本スポーツ仲裁機構が設立され、選手が加盟団体を相手取って異議や不服の申し立てをすることができるようになった年に他ならない。日本におけるアマチュアリズムは、人権意識の成長という大きな流れに包まれながら、その終焉を迎えたのである。

「職業はアスリート」。有森は、自分もそう言えるようになりたいと思ったという。「はっきり意識したのはサッカーのJリーグができたときです。三浦和良さんは私と同い年なんですが、あの人を見て、がんばってるな、ああやって時代は変えられるのだな、と」。

「武道」の復活と人気の低下

戦後、スポーツとして再生した武道は、その後愛好者を着実に増やし、1970年代後半から青少年を中心としたひとつのブームを迎える。剣道の初段合格者数が6万2390人と戦後のピークを記録するのが1987年であるが、この頃がブームの頂点とみていいだろう。その背景には、『宮本武蔵』や『姿三四郎』のドラマなどで描かれている自己鍛練や精神修養に対する期待やあこがれがあり、わが子に根性や礼儀を身につけさせたいという父母たちの切実な思いなどがあった。

しかし、これと時を同じくして、「武道はスポーツではない、日本固有の伝統文化である」という主張が勢いを増し、武道理念に転換が起きる。1986年7月、教育課程審議会は、「武道という言葉にはスポーツという以上の意味が込められている」などとし、「我が国固有の文化である武道の特性を重視」するため「格技」から「武道」へ名称を変更するのである。こうして戦後43年目にして「武道」という名称が学校教育の現場に復活するが、その原動力となったのが、3つの団体による強力な圧力であった。国会武道議員連盟、日本武道館、そして柔道・剣道・弓道・相撲・空手・合気道・少林寺拳法・薙刀・銃剣道の武道9団体が加盟する日本武道協議会である。

バブル経済の時代、日本経済の成功が人びとのナショナル・プライドを鼓舞し、いわゆる経済大国ナショナリズムに日本が覆われ、国会も「保守派の全盛期」を迎えていた。これらが国会武道議員連盟ら3団体のパワーの源であった。

翌1987年4月には、日本武道協議会によって「武道憲章」が制定され、「武道は日本古来の尚武の精神に由来し、長い歴史と社会の変遷を経て、術から道に発展した伝統文化である」とし、武道の特質を「心技一如の教えに則り、礼を修め、技を磨き、身体を鍛え、心胆を錬る修行道・鍛練法」と規定した。こうして「スポーツとしての武道」という戦後の武道理念が否定され、「伝統文化としての武道」への転換がはかられたのである。

その後の学校武道政策は、2006年の教育基本法の改正により、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」ことが教育の目標に掲げられたことを梃にして、あたかも既定方針であるかのように武道の必修化に向かって邁進していった。そして2008年には中学校で武道が必修化されるのである。

2002~05年だけでも、国は計167億円もの予算を組んで中学・高校で980の武道場、13の地域武道センターの整備を行なっている。しかし、皮肉なことに、こうした取り組みと並行して、次世代の担い手である中学高校の剣道部・柔道部の部員が減少し続けている。中学校の部活動では、2001~09年のあいだに、剣道部と柔道部の部員が3割も減少している。原因は少子化だけではない。サッカー部やテニス部、陸上部、野球部がほぼ横ばい、ソフトボール部、卓球部、バスケットボール部、バレーボール部が1~2割減なのに対して顕著な落ち込みを示しているからだ。高校の場合も同様で、2003~13年のあいだに、剣道部員も柔道部員も3割以上減少しており、剣道部員はピークであった1984年の半分にまで落ち込んでいる。

生涯スポーツの観点からみて学校武道政策は、この30年間成果をあげておらず、状況はむしろ悪化の一途を辿っている。今一度、武道の理念や制度、指導法などを根本的に見直し、未来に向けての新たな一歩を踏み出していくことが求められているのではないだろうか。

市民スポーツの未来?

「スポーツで、もっと、幸せな国へ」。これは、Jリーグが掲げた「百年構想」のスローガンだが、私たちはこの壮大な理想にどれだけ近づいたのだろうか? 〈するスポーツ〉に的を絞ってみてみよう。市民レベルのスポーツ愛好者は、たしかに1970年代以降、徐々に増加している。「体育・スポーツに関する世論調査」によると、運動・スポーツを平均で週に1回以上実施している者の比率は、1994年の45%から2013年には59%となった。とくに目立っているのは、1990年代の後半からの増加であり、中でも40歳以上の中高年の実施率の上昇が顕著だ。

しかし、その実施種目を「SSFスポーツライフ・データ2016」で見てみると、実施率が10%を超えているのが、散歩、ウォーキング、体操、筋力トレーニングの4つだけである。競技スポーツの実施率は低いまま一向に増加せず、クラブや同好会の加入率もこの24年間20%弱のままである。

市民のスポーツ活動は、暇、金、仲間などの条件とともに施設の有無によっても大きく左右される。1973年に策定された国のスポーツ施設整備基準は、「全人口の20%にあたる人びとが週1回2時間、施設を利用する」という想定のもとに作成されたものであったが、文部省によるとその達成率は、1980年で41%にすぎず、その後の数値は公表されていない。

スポーツ施設の現状を2008年度を例に見てみると、全部で22 万2533の施設のうち、学校施設が65%を占め、公共施設が24%、民間施設が8%、職場施設が3%である。しかし、利用状況を見てみると、このうちの上位3位の順位が逆転していることがわかる。「SSFスポーツライフ・データ2012」によると、2002 ~2012年の10年間で最も利用率が高かったのは、民間施設の25~29%であり、次いで公共施設の21~26%、小中高の学校施設は7~8%にすぎず、職場施設は1~3%である。

つまり設置数では全体の8%にすぎない民間施設が、第1位の利用率となっているというのが、日本の市民スポーツの現状なのだ。どういうことか? 民間施設は、ボウリング場、ゴルフ場、ゴルフ練習場、屋内プール、テニスコート、トレーニングジムなどである。こうした施設の利用が、公共施設と学校施設すなわち体育館、グラウンド、プールなどの利用を上回っているということなのだ。

バブル経済の崩壊以降、チームスポーツの実施率の低下が指摘されているが、一般市民がチームスポーツを実施するには、公共スポーツ施設か学校施設を利用するしかない。しかし、公共スポーツ施設は1996年頃をピークに減少し始め、以後12年間で2割も減少している。2013年の文部科学省調査の中で、公共施設に対する要望として最も多かったのが「身近で利用できるよう、施設数の増加」であり、以下、「利用時間帯の拡大」、「利用手続き、料金の支払い方法の簡略化」と続くが、それらは公共施設の絶対数の不足や使いづらさを示している。

一方、小中高の学校の約6割が、体育館やグラウンドなどを地域住民に開放しているが(2007 年度)、実際の利用率は先に見たように低い。学校施設自体もピーク時に比べると2万か所以上も減少しており、また、公共施設と同様の問題が利用者の妨げとなっていることは容易に想像がつく。

公共施設も学校施設も、市民のスポーツ要求を実現するにはほど遠い状態にあるのであり、これが実際に行なうことができるスポーツの範囲を狭めていることはまちがいないだろう。その結果、国やメディアをあげての健康の維持増進キャンペーンの中で、多くの人びとが、民間施設でお金を払って運動やスポーツを消費するか、道路や公園、自宅でジョギングや体操などをするという方向に流れているというのが日本の現状といえよう。

Jリーグの「百年構想」がスタートして4半世紀が過ぎようとしている。「スポーツで、もっと、幸せな国へ」。目標として掲げた残りの75年で、私たちはどれだけ理想に近づくことができるのだろうか。

〈20章朝鮮/韓国へ〉 〈目次に戻る〉 〈終章グローバルスポーツへの展開へ〉