はじめに

「誰もが優位に立ちたい、誰もが勝利したい。それこそが決まりだ。それこそがスポーツだ。」

ベン・ジョンソン(カナダの短距離走選手)

「金メダルが取れれば、ゴールラインを越えた後で死んだとしてもかまわない」

ティム・モンゴメリ (アメリカの短距離走選手)

現代のスポーツは、たんなる私的な活動の域を超えて、公教育、メディア、福祉、医療、産業、ビジネス、テクノロジー、国政、外交、地方行政といった多様な領域と結びつく広範な活動になった。もちろん余暇の楽しみとしてスポーツに親しむ者もいるが、チャンピオンの座を手に入れるために厳しいトレーニングに明け暮れるだけではなく、試合にあわせて心身の状態を最適化しようとして、食事も休養も睡眠も精神活動も、つまり生存に関わる活動も含めた生活のいっさいを徹底して管理することを厭わない者もいる。そうした人材を育てるための国際的なアカデミーもあるし、選手や指導者、審判の能力の向上を目的とした様々な国際ライセンスの制度もある。新しい市民像を示しながら、スポーツを様々な政策によって振興しようとする国もあるし、スポーツ大臣がいる国もある。世界有数の富豪や投資機関が、クラブを買収したうえ、スター選手を引き抜くために「金融ドーピング」と揶揄されるような巨額の投資をして、人びとを驚かせるようなこともある。

シルクハットをかぶったジェントルマンが社交や気晴らしのためにときおり楽しむものであった2世紀ほど前のスポーツと比べると、現代のスポーツはそれほど大きく変貌したのである。

1.勝利への渇望とドーピング

そうした変化の兆しは、早ければ19世紀のイギリスでも見られたものだった。イギリス帝国を結びつけるのに役立つと考えられたクリケットは、愛好家たちの間では「芸術」とさえ呼ばれていたが、彼らの美しい理想を満たさないこともしばしば起こった。イギリスの国民的ヒーローになったクリケット選手W・G・グレースでさえ、アマチュアでありながら高い出場料を受け取り、勝ちにこだわるあまり審判を威嚇し、狡猾なプレーを見せることもあった。1899年のイギリスの陸上競技選手権では、棒高跳びの優勝候補の選手がうっかりして電車の中で自分の棒を紛失してしまったが、アマチュアが集まる大会であったのに、他の選手は誰も彼に棒を貸そうとしなかった。1903年の第1回ツール・ド・フランスで優勝した当時の著名なイタリアのサイクリスト、モーリス・ガランは、翌年も続けて優勝したが、あとで不正が発覚して2回目のタイトルを剥奪された。確かな記録は残っていないが、レース途中で不正に電車を利用したか、不法に食べ物を補給したと言われている。

勝利のために「ホウカシング」、つまり何らかの薬物を利用することは、19世紀初頭に人気のあった耐久徒歩レース界で、すでに知られていた。1807年にエイブラハム・ウッドは24時間レースの際に、当時は規制されていなかったアヘンの一種を摂取して、眠気を覚まそうとした。ウェールズ育ちの職業的なサイクリスト、アーサー・リントンは1896年にボルドー・パリ長距離レースで優勝した後、腸チフスにかかって27歳で亡くなった。だが翌年になって、彼の死は、薬物の使用が原因ではないかと疑われた。というのも、この年、レース中に転倒して「ドープ」の疑いがかけられた、やはりウェールズのサイクリストのジミー・マイケルが、リントンと同じコーチの世話になっていたからである。このコーチは未知の「黒い瓶」をいつも持ち歩いていたことが目撃されていた。決定的な証拠はなかったが、彼の死は未だにスポーツ史上初めての薬物関連死として回想されることが多い。1904年にセントルイスで行なわれたオリンピック大会では、アメリカのマラソン選手トマス・ヒックスが、レースの途中で、トレーナーのチャールズ・ルーカスから手渡されたブランデーを飲み、そして微量のストリキニーネ(神経刺激剤)を注射してもらって優勝した(図1)。当時、そうした行為は禁止されておらず、彼の記録はそのまま公認された。

図1.1904年に行なわれた第3回オリンピックのマラソンで、23マイル付近を走るヒックスの様子 Charles J. P. Lucas, The Olympic Games 1904, St.Louis, 1905, p.58

その頃、薬物はどこの国でもほとんど規制されていなかった。1912年のハーグ条約は、アヘン、モルヒネ、コカイン等の製造・販売を「正当な医療目的」に限定することなどを初めて国際的に決定したが、各国の薬物に対する取り組みは、第1次世界大戦の勃発によってじりじりと後退した。スポーツ界が薬物の規制に乗り出したのは、戦間期の1920年代である。国際アマチュア陸上競技連盟は1928年の会議で、「平均以上の行動をとるために通常使用しない刺激剤」を摂取する行為を「ドーピング」と規定し、これを故意に行なった者は公認試合に出場できないことを決定した。

2.ナショナリズムと「あそび」の喪失

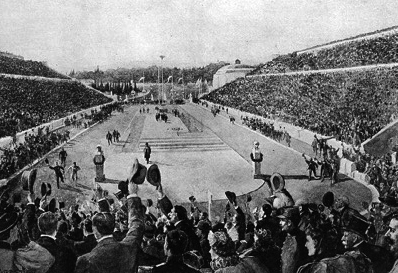

20世紀に入る頃には国際試合も増えて、競技場がしばしば愛国心を高揚する特別な場所になった。第1回アテネ五輪のマラソン競技では、先頭のギリシア人スピリドン・ルイスが競技場に姿を現した時、観衆は口々に「ネニキカメン!」(我々は勝った!)と叫んだ(図2)。

図2.1896年の第1回オリンピックのマラソンでルイスが先頭で会場に戻ってきたところ Official Report Olympic Games, B.C. 776-A.D. 1896, New York, 1896, p.97

オリンピックの開会式で、各国の選手団が今日のように国旗に先導されて行進するようになったのは、1906年のアテネ大会である。この大会は現在の公式な記録から除外されているが、当時は「第2回アテネ国際オリンピック大会」として国際オリンピック委員会(IOC)によって認められていた。イギリスの代表選手としてこの大会に参加したピーター・オコナーは、走り幅跳びで準優勝した際、ユニオンジャックの旗が掲揚されたポールによじ登り、「アイルランドよ永遠に」を意味する文字のついた緑色の旗を振って、会場を騒然とさせた。オコナーはゲーリック体育協会(GAA)に所属するアイルランド出身の選手だったのである。これがオリンピックで政治的な抗議を表明する先例になった。初めてイギリスで開催された1908年のロンドン五輪では、かつての宗主国であるイギリスに海を越えてやってきたアメリカの選手や審判たちが、ことあるごとに対抗心をむき出しに振る舞ったせいで、クーベルタンやイギリスの王族たちから不興を買った。

スポーツが国際的に普及するにつれて、イギリスが国際試合で劣勢になる場面が増えたが、それがかえってイギリス人(といっても多くは男たち)の愛国心を掻き立てた。1920年頃には、デンマーク、スペイン、ポルトガルなどに在住するイギリス人が、遠征してくるイギリスのサッカーチームの水準の低さに不満を募らせて、本国に対して抗議するようになった。イギリスの作家ジョージ・オーウェルは、サッカー、クリケット、ボクシングなどの国際大会で起きた幾つかのトラブルの実例を示した上で、こう言った。国際スポーツ大会ではあらゆることが「自分の国を大きな動力装置として捉え、なんでも威信競争に結びつけるナショナリズム」に直結する、と(『スポーツの精神』1945年)。

スポーツ界で国際試合が増えると、技術や戦術に関して自他の違いを知るようになり、それを国民性と結びつけて解釈する者も現れた。オーストリア代表のサッカー選手フーゴ・マイスルは、1934年にアーセナルと対戦した後に「われわれ中央ヨーロッパの人間からすると、イングランドのプロ選手の攻撃的プレーは、芸術的な観点から見て、どうもお粗末に見える」と語った。ブラジルの社会学者ジルベルト・フレイレは「われわれのサッカーのスタイルは、ヨーロッパのものとは対照的だ。意外性、悪意、抜け目のなさ、敏捷性が組み合わされ、同時にきらめく才能と個々の自発性がある」と胸を張って自賛した(『フットボール・ムラート』1938年)。

ヨーロッパで全体主義が台頭するようになると、ファシストたちは熱狂するスタジアムの観衆を見て、そこに民族の同一性を象徴する政治的な価値を見出した。また躍動する選手の肉体からは、人間の生来の性質、自然、生命力、自発性、さらには古代ギリシアに繋がる民族の優越性を読み取った。ムッソリーニのイタリアでは、1929年に制定されたファシスト・スポーツ憲章によって、プロスポーツからアマチュアの余暇スポーツにいたるまで、全国的な組織化が推し進められた。スポーツは、人びとを平等にし、家族の親睦を図るものとしても歓迎され、国際大会における成功は、国家の優越性の証明であると受け止められたのである。

『ホモ・ルーデンス』(1938年)を著したオランダの文化史家ヨハン・ホイジンガは、そうしたスポーツの変容を見逃さなかった。彼の目には、スポーツというものが「社会の共同生活の中でしだいにその意義をおし拡げ、次々と大きな分野を自らの領域の中に引き込んでいる」ように見えた。確かに記録は伸びるいっぽうだ。だが、訓練は絶えまなく強化され、規則は厳重になり、「技術的組織化、物質的施設、科学的徹底性」の程度がはなはだしくなった。スポーツ界に現れた「記録[レコード]」という観念も、たちまち経済的な思考に取り込まれた。販売部門や製造部門が互いに記録を競い合い、勝利を祝うようになった。隣国でナチスが台頭するのを憂慮していたホイジンガは、こうしてスポーツが「真面目な活動」の一部分になり、文化の源泉である「あそび」の領域から遠ざかってゆくことを、ヨーロッパの文明的な危機と重ね合わせて悲嘆したのである。

3.スポーツの国際的な組織化

いわゆる競技スポーツは、たんに勝ち負けを競うというだけではなく、誰がいちばん強いのかを一定の期間内で手際よく決定する制度を発達させた。「チャンピオンシップ」という英語が、「勝者を決定する競技会」という意味で使われたのは、1860年にスコットランドで開催されたゴルフのオープン・チャンピオンシップ(全英オープン)を嚆矢とする。ノックアウト方式のトーナメント戦は、1867年にイギリスのシェフィールドで開催されたフットボール大会、ユーダン・カップで初めて採用された後、フットボール界に少しずつ広がり、やがてテニスのウィンブルドン選手権(1877年創設)など、他の競技にも波及した。こうした勝者を決定する新しい制度の広がりは、スポーツの組織化を促す重要な要因になった。大勢の参加者の中から誰がいちばん強いのかを決めるためには、その前提として共通のルール、用器具や施設の統一化、記録の測定方法や審判の標準化、試合の円滑な運営、参加資格の管理などが不可欠であり、その主体となる統轄団体がしっかりと機能する必要があったからである。

スポーツの国際的な組織化は、イギリスよりも大陸の諸国が熱心だった。世界で初めての国際競技連盟(IF)は、1881年に設立されたヨーロッパ体操連盟である。ベルギー、フランス、オランダの3か国が参加したが、1921年に非ヨーロッパ諸国も加盟して、名称を世界体操連盟に変更した。1892年にはフィギュア・スケートとスピード・スケートを統合する国際スケート連盟がオランダで設立され、1889年から行なわれていた世界選手権の運営を引き継いだ。これが世界選手権だったのは、最初の選手権の際に、ヨーロッパ人に交じってアメリカ人もひとり参加していたからである。

20世紀に入ると、国際スポーツ界の組織化はフランスを中心に動くようになった。もちろんオリンピックはスポーツの組織化を刺激する新しい要因になったが、それ以上に重要だったのはフランスの全国スポーツ委員会(NSC)であった。NSCは複数の競技団体が集結して、1908年に設立された。その活動は国内に止まらなかった。フランスが偉大な国家であることを証明するために、NSCは国際スポーツ界の構築に乗り出した。第1次世界大戦が始まる前には、「あらゆるスポーツのために世界選手権を組織する」という明確な目的を掲げた。それは必然的に、スポーツごとにひとつの権限をもつIFを「フランスで管理」することを意味した。「ひとつのスポーツにひとつの権限を認める」というモデルは、イギリスではなく、NSCによって明確に打ち出されたが、NSCはこの「普遍的なモデル」を国際社会でも展開しようとした。これは、ますます力を付けるIOCに対抗する動きであり、対外的にはアングロサクソン人との間で覇権を争うとともに、対立する隣国ドイツを牽制する行動でもあった。NSCの活動は、第1次世界大戦後のフランスの対外政策とも合致した。1922年に政府から公益団体として認められたNSCは、より積極的にIFや世界選手権の創設に取り組んだ。他方、IOCでもIF公認のルールを大会に採用することを明確にしたことから、オリンピック競技のほとんどが、第2次世界大戦までにIFを設立した(後掲表1)。その成果は、言語政策にも表れた。草創期のオリンピック運動の公用語はフランス語であったが、他の多くの国際スポーツの運営や会議でも、第1公用語としてフランス語が推奨された。

貴族的なIOCとは違い、もともと競技関係者が多かったNSCは、プロに門戸を開いていた。そのため20世紀の国際スポーツ界は、アマチュアスポーツを推奨するIOCと、サッカーや自転車競技のようにプロを認めるIFとが拮抗しながら展開することになった。1930年代頃から、IOCとIFの中枢部におけるフランスの影響力は次第に低下したが、それでもこのふたつに基づく構造が、その後も長く国際スポーツ界を規定し続けた。

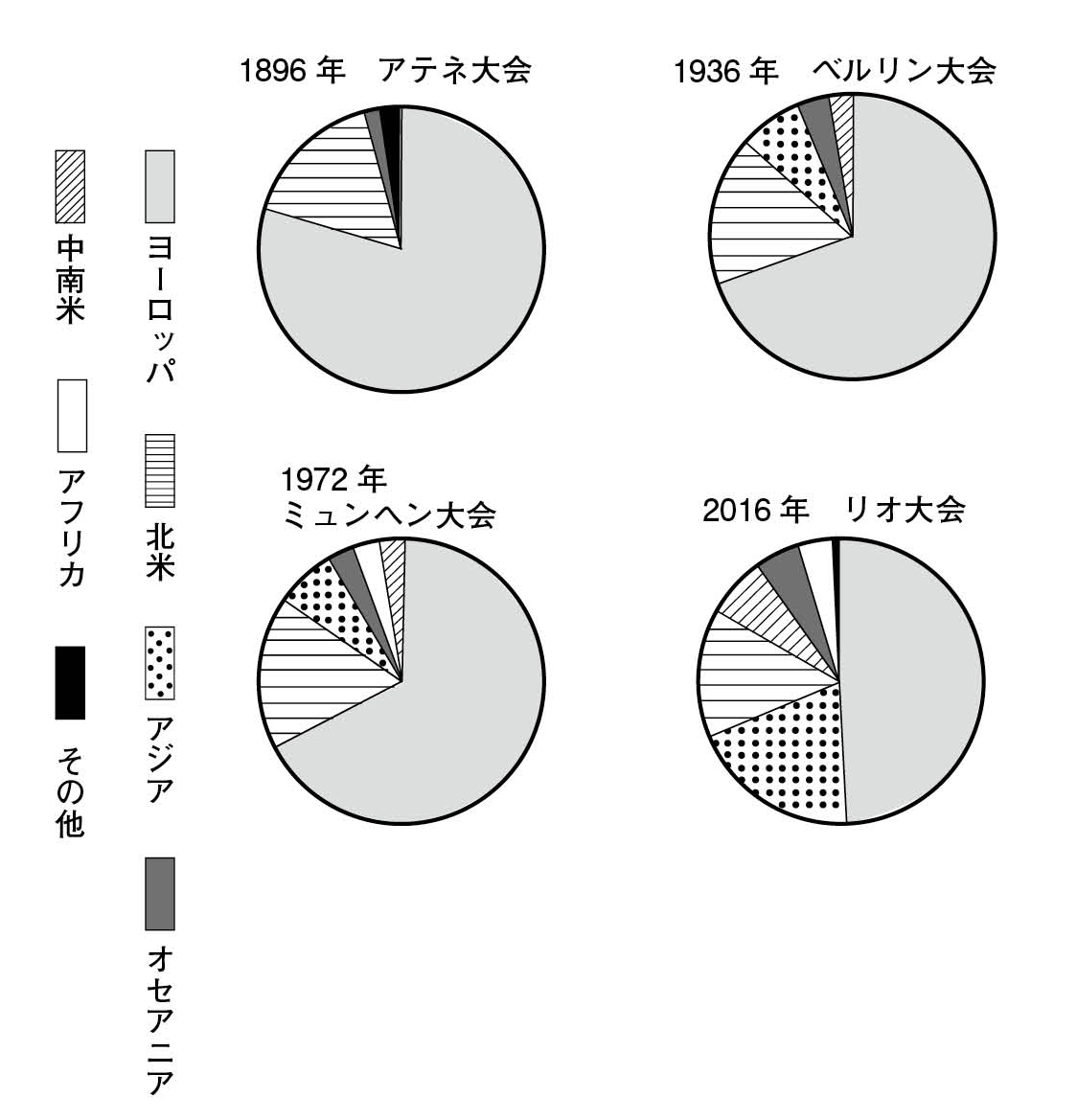

国際スポーツ界におけるヨーロッパの優位は、現在も大きくは揺らいでいない。それはオリンピックにおける地域別のメダル占有率にも表れているが(図3)、IFの本部所在地の分布を見ても明らかである。非オリンピック競技も含めて、第2次世界大戦までに設立されたIFの本部は、すべてヨーロッパに所在した。唯一の例外は、アメリカに本部を置いたプロボクシングであったが、未だに世界統一団体ができていない。大戦後になると、アメリカに本部を置くボウリング、ラクロス、綱引きなど、アジアに本部を置くテコンドー、武術、ソフトテニスなど、ヨーロッパからアジアに本部を移動したバドミントン、スヌーカーなどの競技も現れるが、それでもほとんどのIFは、IOC本部のあるスイスを中心としたヨーロッパに本部を置く傾向にある。

こうした事実は、現代のヨーロッパ人の自意識を形成する上でも、一定の役割をはたした。2007年に欧州連合(EU)がまとめた『スポーツ白書』は、「リスボン条約」(2007年)とともにEUのスポーツ政策を推進するための新しい基点になったが、その『白書』の冒頭に、そうした彼らの自意識が透けて見える一文がある。

スポーツは、欧州連合の戦略目的である連帯と繁栄に大きく寄与する、ますます拡大する社会経済的現象である。平和を促進し、若者の教育のみならず、国や文化を理解するためにスポーツを発達させるというオリンピックの理念は、ヨーロッパで生まれ、国際オリンピック委員会と欧州オリンピック委員会によって育てられた。

4.黄金の三角形︱スポーツ・テレビ・スポンサー

スポーツがテレビで初めて放送されたのは、ナチスの威信をかけて行なわれた1936年のベルリン五輪であった。競技場から16キロ以内に設けられた21か所のホールで、のべ16万人が大きなスクリーンで観戦した。イギリスの英国放送協会(BBC)は1937年にウィンブルドンの男子シングルスを放送し、アメリカでは1939年に米国放送会社(NBC)が大学野球、大リーグ、大学フットボールなどを放送したが、自宅にテレビを備えていたのは、ロンドンとニューヨークに所在する、それぞれ数百世帯に限られていた。

テレビの放送権の萌芽は、1948年のロンドン五輪にさかのぼる。この時、BBCが大会組織委員会に1000ギニを支払うことに合意し、これがのちの放送権料と呼ばれる仕組みへと発展した。1956年のメルボルン大会の組織委員会は、海外のテレビ局に対して放送権料を求めたが、交渉は不調に終わり、オリンピックは国内だけで放送された。1958年にIOCはオリンピック憲章を改正して、組織委員会はIOCの承認を得て放送権を販売できるようにした。1960年の冬季大会から、組織委員会は憲章を根拠に必ず放送権料を徴収するようになった。

スポーツ界に初めて衛星中継が導入されたのは、1964年の東京五輪であった。渋谷のNHK放送センターから発せられた映像信号は、アメリカ航空宇宙局によって打ち上げられた静止通信衛星を経由してロサンゼルスの中継所に送られ、そこから米国内に配信されるとともに、カナダやヨーロッパへも録画テープが空輸され、計40か国の人びとが遅くとも1日以内に東京の試合の様子を視聴することができた(図4)。衛星中継(日本では「宇宙中継」と呼ばれた)は日本の技術力を世界に誇示する一大事業であったが、その後の衛星中継の発展の礎となっただけではなく、オリンピックの市場価値を高めてゆくことにも繋がった。東京大会の放送権料は160万ドルであったが、つぎのメキシコシティー大会では980万ドルに跳ね上がった。

アメリカでは1961年に、反トラスト法が定める独占的なトラストから、プロ・リーグを除外することを認める、スポーツ放送法が制定された。これにより、プロ・リーグが一括して放送局と全国放送の契約を結ぶことが合法化された。全米アメリカンフットボール・リーグは翌年にさっそく465万ドルの放送権料を手に入れた。スポーツ専門チャンネルができたのは、1970年代末である。1979年にアメリカでESPN、1989年にヨーロッパでユーロスポーツ、1993年にドイツでDSF、1991年にインドでプライム・スポーツが生まれた。こうしたスポーツ専門チャンネルの登場は、スポーツの放送権料を押し上げる新しい圧力になった。

企業によるスポンサー活動にも、それなりの古い歴史がある。第1回オリンピックの時には、すでに企業が対価を払って大会期間中に広報活動を行っていた。1928年にIOCは競技場内ではいかなる広告も出してはならないと定めたにもかかわらず、他方ではコカ・コーラ社の支援を受け入れた。この年に行なわれたアムステルダム大会では、太平洋を渡って届けられた1000箱分のコカ・コーラが、会場の内外で販売された(図5)。その後、オリンピックと提携する企業は増え続けて、1964年の東京大会で250社、1976年のモントリオール大会では628社に達した。

図5.アムステルダム大会に出店されたコカ・コーラのキオスク

Oskar Forsgren och Karin Hedblom,

Drink!:En analys av The Coca-Cola Company’s marknadsföringshistoria ur ett Moderniseringsperspektiv, 2009, s.40

主催者がスポンサーシップを初めて組織的に管理したのは、1982年のサッカーのワールドカップであった。同じ年に国際サッカー連盟(FIFA)のパートナーとなった国際スポーツ・アンド・レジャー社(ISL)が、新たなスポンサー制度を導入した。幅広くスポンサーを募るのではなく、スポンサーの数に枠を設けて契約料の引き上げを図ったのである。FIFAはこの時にわずか9社から総額1900万ドルの収益を上げた。その2年後に開催されたロサンゼルス五輪では、やはりISLの協力を得て、現在の最高位スポンサー制度(TOP)へと繋がる、カテゴリー別の排他的なスポンサー権を販売した。その結果、協賛金と物品提供を合わせた収入が、1億2319万ドルにのぼった。ロサンゼルス大会の放送権料は2億8676万ドルに及び、世界で156か国の人びとがこれを視聴した。そうした動きのかたわらで、IOCは1983年に財源確保のため「五輪マークを商業的に利用する」ことを決定し、ISLはその販売権を独占的に手に入れた。

この辺りから、スポーツ界はテレビやスポンサーと相互の協調を図りながら、それぞれ自己の価値を高める依存関係を強くして、この3者を頂点とする強力な「黄金の三角形[ゴールデン・トライアングル]」が形成されるようになった。1970年代以降の各国の金融の自由化により、資本が国家を超えて移動しやすくなっていたことも、この三角形の形成にとって有利に働いた。オーストリアの飲料品メーカーのレッドブルは、1988年以降、世界各地で数々のエクストリーム・スポーツの大会を主催し、2005年からはF1チームの運営に乗り出すなど、スポーツ界への惜しみない投資とともに多国籍企業として大きく成長した。

ヨーロッパのサッカー界に市場統合と自由化をもたらしたのは、EU内での選手の「移籍の自由」と「外国人枠の撤廃」を確定したボスマン判決(1995年)であった。これ以降、クラブ間の格差が拡大し、クラブの所属選手が多国籍化した。21世紀に入ると、アラブ、ロシア、アジアの富豪や投資機関もこのサッカーの「自由市場」に参入し、「持てるクラブ」と「持たざるクラブ」の差をさらに大きく押し広げた。2016~17年のシーズンにヨーロッパで収益の多かった上位20のサッカー・クラブだけで、総額約9400億円(うち放送権料45パーセント、スポンサー収入38パーセント)に達した。

IOCとFIFAのホームページを開いてみると、「世界で最も効果の高いマーケティングの舞台であり、世界の200以上の国や地域に住む数十億人(無数の人びと)に行き届きます」という同じ言葉が出てくる。マーケティング界の「最高の舞台」を僭称してはばからないのは、もちろんオリンピックとサッカーのワールドカップである。「最高の舞台」を支える「黄金の三角形」に支障をきたさないように、スポンサーシップの管理もきめ細かくなった。2010年に南アフリカで行なわれたワールドカップの会場で、ババリア・ビールという小さなロゴの入ったオレンジ色の服を着ているというだけで、36名の女性が競技場から追い出されて、逮捕と懲役の可能性もあると警告されたのも、そんな行き届いた管理から生じたひとつの帰結であった。

5.国際総合スポーツ大会の諸相

確かにいろいろ問題はあったが、各章で見たとおり、スポーツは国境を越えて世界中に広まり、紆余曲折を経ながらも、各国で競技者や愛好者を増やしてきた。古代オリンピックを意識したスポーツ大会は17世紀から欧米の各所で行なわれていたが(後掲表2)、これも国境を越える国際イベントへと発展した。クーベルタンの熱意と組織力によって「再興」した第1回オリンピック競技大会には、14か国から241人の若者が参加した。

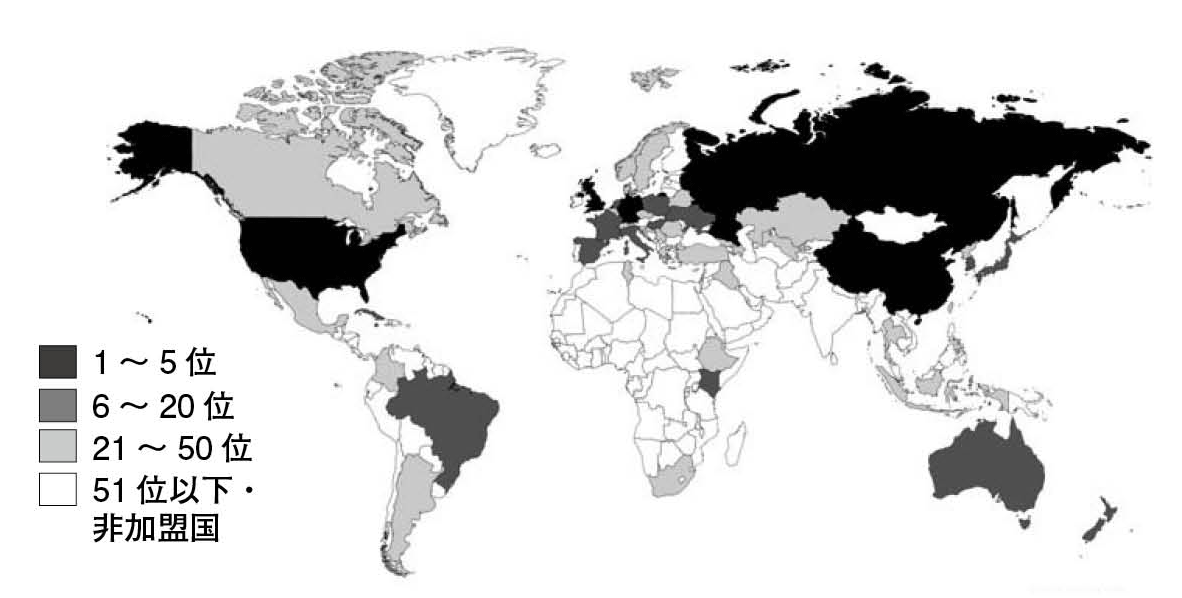

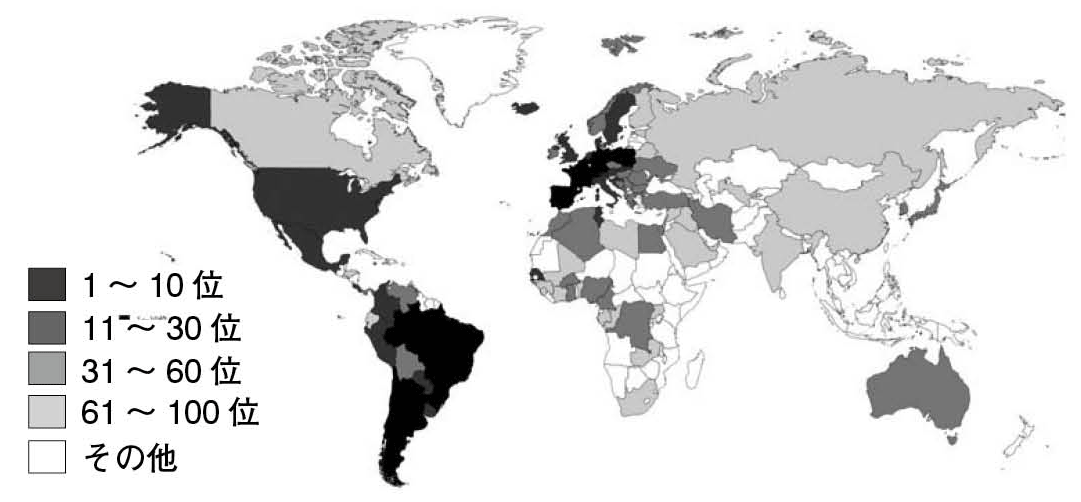

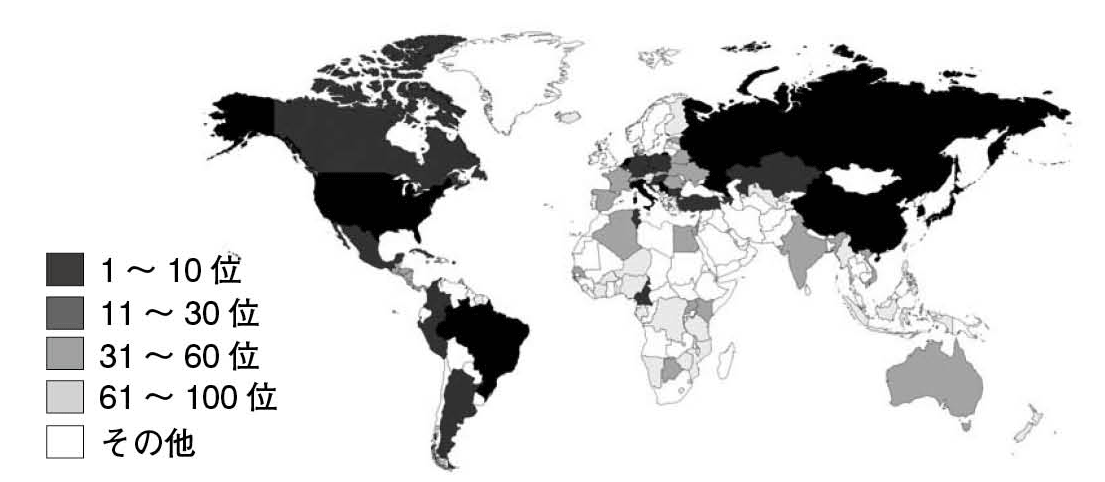

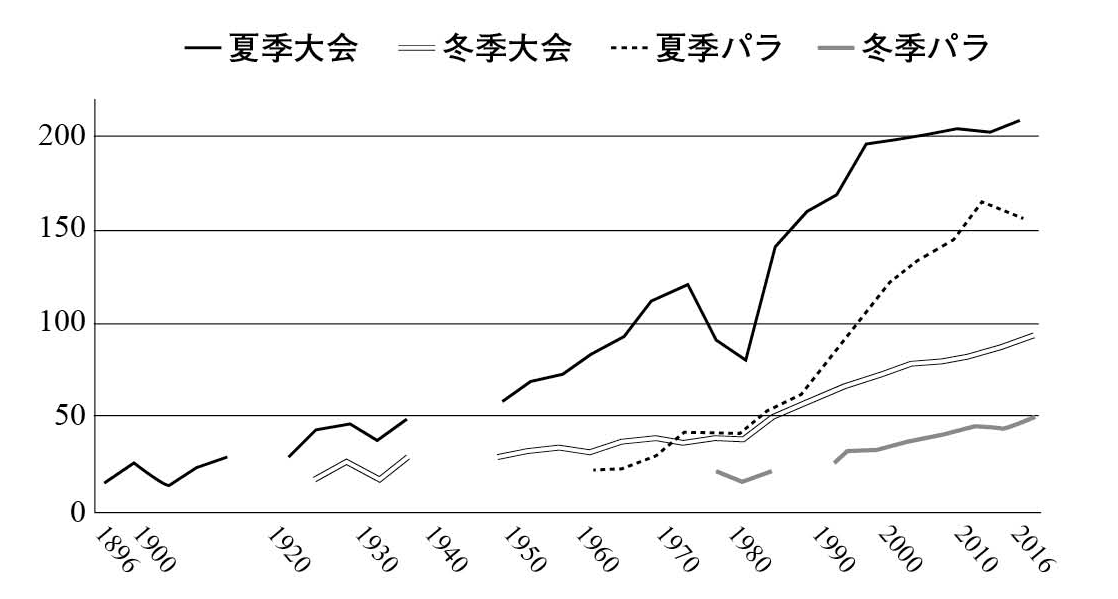

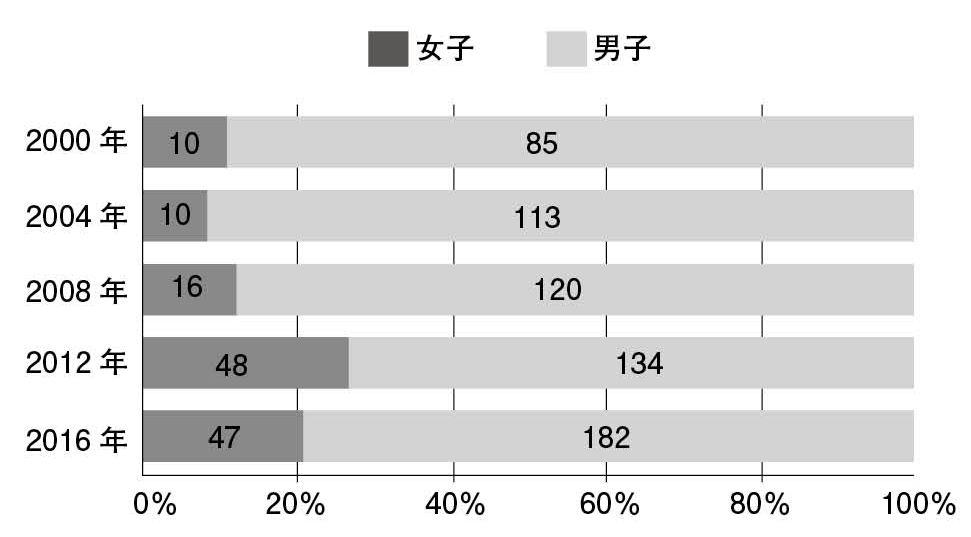

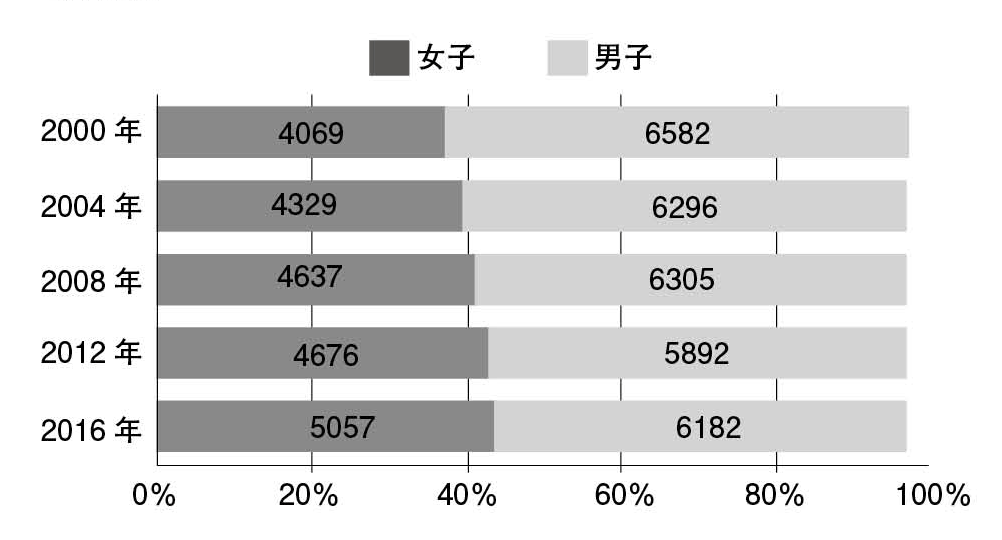

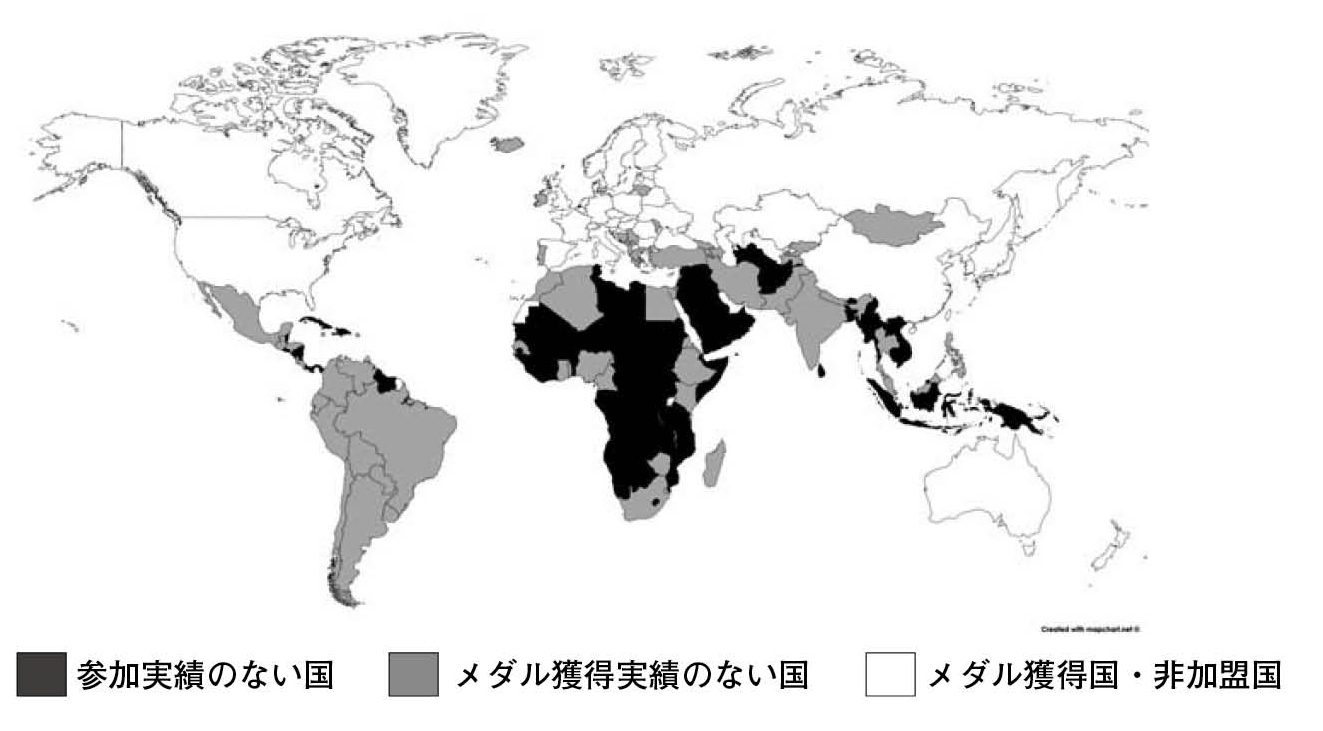

勝利の喜びは各国に均等に分け与えられるわけではないが(図6、図7、図8)、夏季オリンピック大会に限れば、いまでは地球上のほとんどの国や地域が参加し、その数は2004年のアテネ大会でとうとう200を超えた(図9)。冬季大会は参加さえできない国も多いが(図10)、それでも世界の半数近くの国や地域が参加するまでになった。女性アスリートの増加も目覚ましい。西アジア諸国のように女性の参加者が未だに少ない地域もあるが(図11)、全体を見れば、夏季大会の全参加選手のうち半分近くを女性が占めるようになった(図12)。それだけではない。世界選手権やワールドカップの数はいまも増え続ける一方であり、少なくとも140を超える競技で、しかも幾つかの細分化された種目ごとに性をふたつに分割して、それぞれ「世界一」の称号をかけたイベントが1年から4年の周期で開催されている。それだけの数の国際イベントごとに、それぞれ照準を合わせて行動するアスリートが、世界のいたるところにいるということだ。

図10.冬季オリンピック大会(1924-2018年)に参加したことのない国およびメダルを獲得したことのない国

All-time Olympic Games medal table(https://www.en.wikipedia.org/wiki/All-time_Olympic_Games_medal_table)より筆者作図

こうしたスポーツの国際的な拡大は、ひとつの帰結として、国際スポーツ界でのヨーロッパの地位を相対的に押し下げた。夏季オリンピックの地域別のメダル獲得数の割合を見ると、ヨーロッパの占める割合が少しずつ減少し、リオ大会ではついに50パーセントを割った(前掲図4)。これは北京大会以降のアジア勢の活躍が目覚ましいことが理由に挙げられるが、開催地がブラジルであったこともあり、中南米の躍進も一因になっている。

スポーツの国際化はまた、スポーツの同質化を招き、人びとの嗜好や感情を一律の方向へ導くという要素をともなうが、他方では地域や民族、性自認などの様々なカテゴリーに区分した国際スポーツ大会を徐々に増やしてきた(後掲表3)。こうした大会は、一定の属性や背景を持つ人びと同士が国際的な連帯意識を育む場になっており、オリンピックやワールドカップに回収されない独自の位置を確保することによって、大会の意義を見出してきた。

例えばコモンウェルス・ゲームズは、イギリス帝国の国や領土間の絆を維持することを目的として1930年に始まった。だが、帝国の凋落と他方でのオリンピックの隆盛にともない、この大会はいずれ衰退するだろうと見る向きも多かった。1986年のエディンバラ大会の時には、サッチャー首相がアパルトヘイト施政下の南アフリカに対する経済制裁を拒否したことに反発して、32か国がボイコットするという、連邦の枠組みを壊しかねない事態さえも起きた。ところが大方の予想に反して、縮小どころか、少しずつ規模を拡大させながら回を重ねてきた。2018年4月にオーストラリアで行なわれた大会では、イギリス連邦とは関係のない国も加えて、計71か国(約24億人)から、6500人の選手と役員が参加した(図13)。イギリス連邦を支えるスポーツ大会としては、他にクリケットのテスト・マッチもある。伝統もあり、メディアの関心も高いが、女性は試合に参加できない。それに対してコモンウェルス・ゲームズは、男女平等を強調しており、実施競技はすべて男女とも参加できるうえ、パラスポーツも実施される「フレンドリ・ゲーム」である。EU離脱に向けて交渉を続けるイギリスであるが、かりに離脱が実現すれば、イギリスにとってコモンウェルス・ゲームズの待つ意味は、今よりも大きくなるだろう。

図13.2018年のコモンウェルス・ゲームズの開会式で行進するスコットランド選手団。オリンピックでは叶わない旗で入場できる Evening Times, 11th April 2018

(https://www.eveningtimes.co.uk/news/16151403.Team_Scotland_pass_medal_target/)

同様のコンセプトを持つのは、フランコフォニー競技大会とルゾフォニア競技大会である。フランコフォニーとは「フランス語を話す者を軸とする共同体」を意味するが、参加国にはフランス語を公用語としない国もある。2017年のコードボジワール大会には、43か国から約4000人が集まった。スポーツだけではなく、人形劇、朗読、絵画、ダンス、デジタル・アート、彫刻、歌なども実施されるが、ここにはフランス的な価値観が託されている。後者のルゾフォニア競技大会には、ポルトガル語圏の国や地域が集まる。2006年に中国のマカオで初めて行なわれ、2014の第3回大会には12の国と地域から約4000人が参加した。

世界先住民族競技大会は、世界の先住民族が集まるイベントである。これは1996年からブラジルで断続的に行なわれてきた先住民族競技大会から発展したもので、リオ五輪を1年後に控えた2015年から、ユニセフの支援をえて国際的なイベントとして再発足した(図14)。2017年のカナダ大会には29か国が参加し、民族間の「和解を実践する」ことが期待された。各国の伝統的なレスリング、槍投げ、踊りなどのほか、サッカーやバスケットボールなどの近代スポーツも実施されたが、メダルの色に関係なく、互いの文化や精神を祝福しあうことが尊重された。

図14.2015年にブラジルで行なわれた第1回世界先住民競技大会

World Indigenous Games, United Nations Development Programme, 2015, p.75

パンアラブ競技大会は、アラブ諸国の若者の連帯と、アラブの一体的な未来の構築という構想のもとに、エジプトのIOCメンバーらの努力によって、1953年に初めて開催された。その後、おおむね4年ごとに開催されてきたが、現在は中東危機により中断し、2019年の開催を模索している。イスラーム連帯競技大会は、1985年に設立されたイスラーム連帯スポーツ連盟によって2005年から始められた大会である。同連盟は、スポーツを通じたイスラーム諸国の友好と協力の促進を目的としており、大会には非イスラーム教徒も参加できる。アラブにしろ、イスラームにしろ、どちらの世界も西洋文化の受容の過程では様々な葛藤をともなってきたが、スポーツは着実に若者の間に広がろうとしている。それぞれ複雑な課題を抱えるアラブやイスラーム諸国にとって、スポーツはむしろ外来文化だからこそ、互いに大きく衝突せずに出会える数少ない機会になっている。

ゲイ・ゲームズは、既存の強固な性の二元制に対抗するために、メキシコ五輪に出場したアメリカの十種競技選手トム・ワデルらによって1982年に創始された。多様な性自認や性指向を持つ人びとが、相互理解と包摂の精神にもとづいて集まり、ベストを尽くすことが強調された。同性愛者のコミュニティーを悩ませる、ゲイの男性は女々しいといった思い込みや、同性愛者をただちに性行為と結びつける一方的な観念を、それによって覆せるのではないかと考えられた。主催者は、外からは保守的な宗教集団やエイズに対して過剰に反応する勢力などから反対運動に遭い、内部でも性の多様性に対する運営上の対応の遅れが次々に露見しながらも、4年に1度の定期的な開催を維持してきた。いまでは数百万ドル規模の国際イベントに成長し、2014年の第9回大会には50か国から8000人が参加した。2022年には初めてアジアの香港で開催される予定である。

6.開発のためのスポーツ

途上国のスポーツの普及振興を「開発」という枠組みの中で企てる国際的な取り組みが、1990年代以降、急速に広がった。「スポーツを通じた開発」や「開発と平和のためのスポーツ」といった概念が先進諸国で形成されるとともに、他方では南アフリカのスコア(1991年)、インドのマジックバス(1999年)、ケニアでの活動から発展したキッキング・エイズ・アウト・ネットワーク(2001年、図15)など、途上国の支援に取り組むスポーツ関係の非政府組織(NGO)が続々と生まれた。スイス開発アカデミーが「スポーツと開発」を目的として運営するネット上のプラットフォームには、2018年の時点で180か国にまたがる975の団体が登録されている。一方、国際連合(国連)、IOC、FIFAなどの国際機関も、「第三世界」の多様の課題を解決するための「ツール」として、スポーツの有用性を再認識し、これを積極的に啓蒙・活用するようになった。各クラブでも同様の取り組みが進む。スペインのFCバルセローナは2006年にユニセフと5年間の契約で提携し、それまでの慣例を打ち破ってユニフォームの胸に初めて、ユニセフのロゴを入れた。世界反ドーピング機関(WADA)が1999年に設立されたのも、たんにスポーツ界の浄化を図るためだけではなく、世界のスポーツ関係団体がこうして国際貢献のアクターとして積極的に振る舞うようになったことと関係している。

図15.ザンビアで子どもたちにスポーツを通してHIV/エイズの啓蒙活動をする「Kicking AIDS Out Network」

Right To Play, From the Field: Sport for Development and Piece in Action, 2017,p.14

その大きなうねりは、1990年代に訪れた。冷戦後の世界の構図の変化や、途上国支援の方針や方法の多様化など、様々な背景があったが、スポーツ界でもそうした転機に繋がる一連の出来事があった。その象徴的な契機は、リレハンメル五輪であった。

サラエヴォ五輪を開催したユーゴスラヴィアは、その7年後、1991年の内戦を機に、崩壊の道を歩み始めた。内戦はサラエヴォにも及び、1994年のリレハンメル五輪が始まる直前にも、容赦なく迫撃砲が投射された。サラエヴォのスキーのジャンプ台からもミサイルが発射され、アイス・リンクは「墓場」と化した。ボスニア・ヘルツェゴビナのオリンピック委員長は、記者会見で「いまサラエヴォは世界最大の収容所である」と訴えた。リレハンメル五輪の開会式では黙祷が捧げられ、会期中にも沈黙の時間があった。会場にいる全員が立ち上がり、「サラエヴォを忘れない」と書かれた懐中電灯を手に持って、波のように揺らし続けた。

のちにリレハンメル五輪に出場するノルウェーのスケート選手、ヨハン・オラフ・コスは、大会の数か月前、オリンピック・エイド(戦地の人びとを支援する団体)とともに、エチオピアから独立したばかりのエリトリアを訪問し、戦禍を目の当たりにした。コスはこのとき初めて、スケートをする意味とは何かを自問した。その後に参加したリレハンメル大会で、コスは3種目を世界新記録で制覇した。コスは、スポンサーからもらった報奨金と、母国ノルウェーの人たちに呼びかけて集まった1800万ドルの募金を合わせて、オリンピック・エイドに寄付した。1994年末、コスはユニセフの国際親善大使に、スポーツ界から初めて任命された。

IOCの動きも活発になった。IOCは国連環境計画(1992年)、世界保健機関(1993年)、ユニセフ(1994年)、国連開発計画(1996年)、国連食糧農業機関(1997年)、国際労働機関(1998年)などと次々に連携し、スポーツを通じて途上国を支援する、様々なプログラムに関わるようになった。一方、国連でもこれに呼応する動きが続いた。世界社会開発サミットは、国連史上初めて貧困の削減や雇用の拡大などの広範な「社会開発」を議題に取り上げて、「コペンハーゲン宣言及び行動計画」(1995年)をまとめたが、その中でスポーツの社会的役割についても言及した。続いて、2000年に採択された「国連ミレニアム宣言」では、オリンピック停戦に関わる文言が明記された。2003年に国連総会で「教育、健康、開発、平和を創造する手段としてのスポーツ」が採択され、2008年には「開発と平和のためのスポーツ局」が設置された。他方、IOCも独自にスポーツ・フォア・ホープという途上国の若者に向けたプログラムを2009年から開始した。2016年のリオ大会で難民選手団が結成されたのも、このような文脈の上にあった。

かつて西欧(第一世界)が共産圏(第二世界)と対峙していた冷戦時代にあっては、第一世界が「第三世界」に対して「ひとつの道」を提示することは、世界の覇権をめぐる重要な政策課題であった。冷戦後も、第三世界の貧困等の問題は、移民、難民、テロ、環境、感染症といった先進諸国が抱える問題に直結すると考えられた。あわせて途上国への援助の枠組みも、資本移転を中心とした経済開発から、包括的な社会開発へと転化し、支援の対象や接近方法もいっそう多様化・包括化した。こうした流れの中で新たに着目されたのが、スポーツであった。スポーツの影響力やトップアスリートの「スター・パワー」は、すでに誰の目から見ても明らかだった。また、スポーツは身体運動をともなうので、「社会開発」と「人間開発」の両面に関わる要素を持ってもいた。そんな現代のスポーツに、援助が必要な人びとに直接「アウトリーチ」できる魅力的な「ツール」として期待が掛けられるようになったのも、ひとつの自然な帰結ではあった。

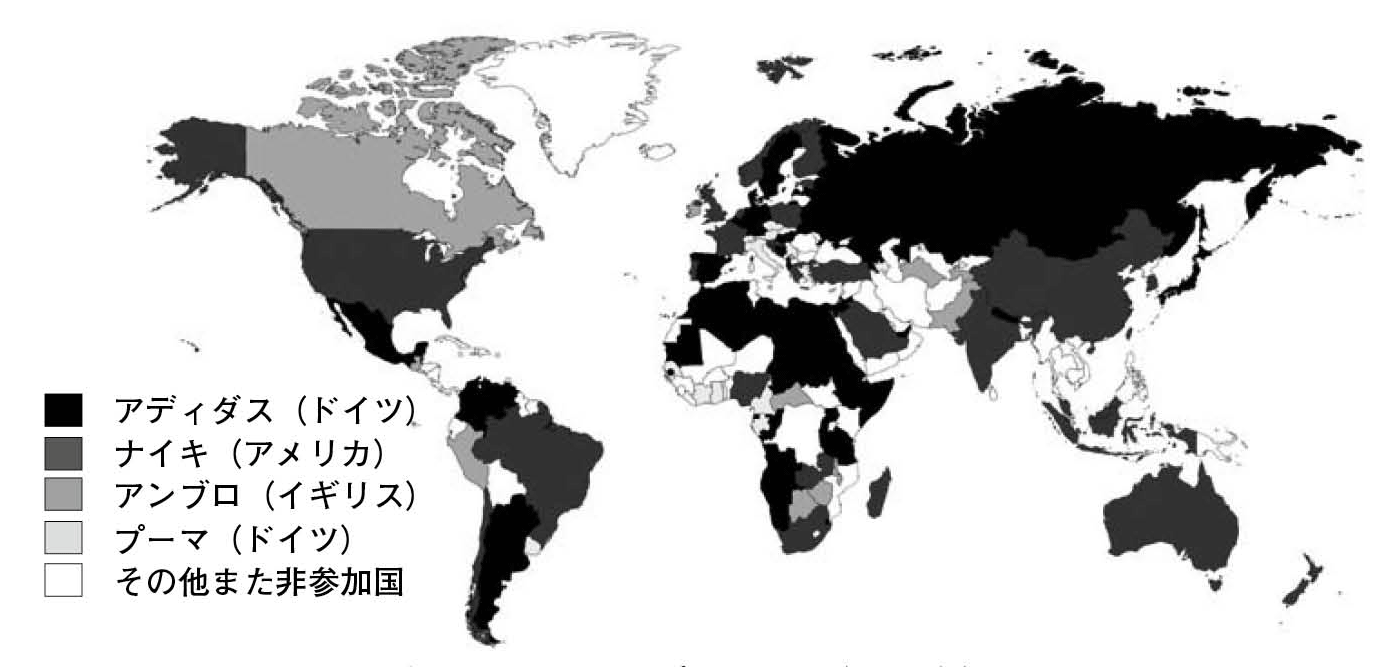

他方で、「開発のためのスポーツ」という標語やそれに付随するレトリックは、各競技団体にとっても、スポーツが行き届いていない未開の地へスポーツを普及させるための大義になりえた。第三世界は、欧米の「自由市場」に選手を補給する人材発掘地としての役割もあり、余力のあるIFはみずから「開発」に手を貸した。FIFAは、ワールドカップ南アフリカ大会を控えた2006年から4年間で、アフリカのサッカー協会に対して総額1億4700万ドルを分配した。FIFAはまた、2008年に国連と正式に提携を結び、パワー・オブ・フットボールなどのプログラムを展開するようになった。標準的なウェアや用具を製造・販売する北半球の多国籍企業にとっても、開発の「ツール」がスポーツであることは好都合であった(図16)。イギリスのNGO「ピース・ワン・デイ」のプロジェクトに、アディダスやプーマも2008年から加わった。

図16.サッカー代表チームの公式サプライヤー(2015年)

geolic.net(https://www.geolic.net/maps/world-map-of-national-football-team-kit-suppliers/)より筆者作図

ただし、こうした「開発のためのスポーツ」という取り組みは、途上国が抱える課題を根本的に解決するものではなく、「何もしないよりはまし」という醒めた見方も根強い。この取り組みはまた、圧倒的な格差を前提とした、「北」から「南」への一方的な活動になりがちであり、「南側」の伝統的なスポーツ文化を「発展」させるためにこそ手を貸そうとする「北側」の動きもほとんど現れてはいない。

7.eスポーツの展開とスポーツ概念の更新

アジアオリンピック評議会は2007年にマカオで開催したアジアインドア競技大会で、初めてeスポーツを採用した。eスポーツとはエレクトロニク・スポーツの略称で、要するにコンピュータ・ゲームである(図17)。アジア競技大会でも2018年に初めて公開競技になり、2022年には正式競技になることが決定している。

図17.中国で行なわれたeスポーツの国際トーナメント

The Telegraph, 19th June 2017

(https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/sport/esports-next-frontier-in-video-gaming/)

eスポーツは、1970年代から1990年代にかけて、アタリや任天堂などのゲーム機メーカーが、主にアメリカで開催した様々な懸賞大会から発展してきた。その後、インターネットやパーソナルコンピュータが世界中に普及し、加えてコンピュータ・ゲーム専門の興業団体(1997年設立のCPLなど)も生まれて、高額の賞金をともなうイベントを次々に開催したことから、eスポーツの規模が急速に拡大した。

いまのところ、eスポーツの振興に熱心なのは、韓国や中国のアジア勢である。韓国では2000年に韓国プロゲーム協会が設立され、2005年から断続的に選手権を開催した。2008年にはソウルで世界eスポーツ連盟(2018年現在46か国)が発足した。さらに、韓国民の余暇の機会の拡大と経済の発展に資することを目的として、eスポーツとそれに関連する産業等を支援することを定めた「eスポーツ振興法」という法律も、2011年に可決・成立した。中国では2003年に国家体育総局が主催するイベントで電子競技、すなわちeスポーツが行なわれ、2004年に初めてeスポーツの全国大会が実施された。これとは別に、中国の電子商取引の大手アリババグループ(阿里巴巴集団)傘下のアリスポーツ(阿里体育)が、2016年から独自に世界eスポーツ大会を開催した。そのアリババグループがIOCの最高位スポンサーに名を連ねたのと同じ2017年、スイスで行なわれたオリンピック・サミットでバッハ会長が「IOCはeスポーツの参加を期待している」との声明を発表したことから、各方面で憶測を呼んだ。

ヨーロッパでもeスポーツが少しずつ浸透し始めた。先行したのはサッカー界である。FIFAは2004年にeワールドカップを開催した。大会は動画で世界中に配信され、優勝者には20万ドルの賞金が授与されるほか、世界の優秀選手らを表彰する式典、ベストFIFAアワードに招待される特典もある。2010年にヨーロッパ初のeスポーツ協会がフィンランドで誕生した。2016年以降、イギリス、フランス、ドイツでもeスポーツ協会が生まれた。アメリカでは2017年に全米バスケットボール協会(NBA)、翌年に全米アイスホッケー・リーグ(NHL)がeスポーツ界に進出した。

eスポーツの大きな大会には大勢の観客が詰めかけ、その様子がネット上に配信される。その経済規模はいまや10億ドルに達したという報告もある。とはいえ、海外でもこれを「スポーツ」と呼ぶことに、誰もが同意しているわけではない。2017年のEUスポーツ・フォーラムでは、eスポーツをテーマとした分科会が初めて設けられた。健康の不安や、ゲーム業界そのものに対する懸念、そして身体運動の有無などが焦点になった。これまでの各章でもっぱら取り上げたサッカー、野球、クリケット、バスケットボールといった「近代スポーツ」のことを、この分科会の中では「伝統[トラディショナル]スポーツ」と呼ぶ者さえもいた。

世界総合国際競技連盟(Global Association of International Sports Federations、GAISF)という、世界のIFおよび国際大会の主催団体等を「ひとつの傘」に納める組織がある。IFの上位団体を創設する構想は意外に古く、1920年代に前述のフランスのNSCのメンバーらが試みたが、途中で頓挫した。その後、1967年になって非オリンピック競技も含めた26のIFが集まって、国際競技連盟総会を創設した。1976年にこの会議体が常設の組織に移行してできたのが、GAISFである。現在、92のIFが加盟するが、この中にチェス、囲碁、ブリッジといった「マインド・スポーツ」も入っている。恐らく加盟資格が問題になったのだろうが、GAISFは2012年に次のようなスポーツの定義を示した。①「競技」の要素を含むこと、②「偶然」の要素に過度に依存しないこと、③参加者の健康と安全に過度なリスクをもたらさないこと、④生物に害を与えないこと、⑤単一のサプライヤーが提供する機器に頼らないこと。ここでは「競技」の要素を強調する一方で、「身体」の要素がない。かつてベルナール・ジレは『スポーツの歴史』(1949年)を著した際に、スポーツの3要素として「遊戯、闘争、激しい身体運動」を指摘したが、GAISFは「身体」をスポーツにとって不可欠な要素としなかったのである。

スポーツの概念史をふり返ると、スポーツはそもそも「娯楽、慰み」を意味し、身体の要素は不問であった。ところが18世紀から19世紀にかけて、スポーツはジェントルマンの娯楽と密接に結びつく特殊な概念に変質した。そのあと、軍事的・教育的負荷のかかった「体育」の制度化と「チャンピオンシップ」の国際的な広がりによって、スポーツはことさら「身体」と「競技」の2要素を強調する概念へとさらに転化した。この概念にこだわる限り、eスポーツはスポーツではありえない。だが現実はそんな概念上の制約には縛られずに、少しずつ先へと進んでいる。2016年にドバイで世界ドローン選手権が開催された。これを主催した世界未来スポーツ連盟は、無人運転自動車レース、有人ドローンレース、ロボットランニング、「サイバスロン」(最先端の電動車いす、動力義足などを利用する障がい者スポーツ。2016年にスイスで初の大会が行なわれた)などの9競技を含む「世界未来スポーツ競技大会」をドバイで開催する構想を発表した。テクノロジーの発達は確実にあそびの領域にも及ぶが、公正な「競技」の要素を持つ限り、これらも新しい「スポーツ」としていずれ幅広く認知されるようにならないとも限らない。

地球の「北側」ではこうしてスポーツの概念が少しずつ更新されようとしているが、「南側」では相変わらず身体運動をともなう「伝統スポーツ」を利用した「開発」が、さらに推し進められようとしている。