はじめに

現在のスポーツが成立するまでには、長くて複雑な道のりがあった。取り上げたい話題は尽きないが、ここではイングランドの動きを中心に、古いところから順番にいくつか切り取ったトピックを継ぎ合わせながら、この章を進めることをお許しいただきたい。

周知のようにイギリスはスポーツという特殊な実践(競技スポーツ)を生み出したが、それと同時に「スポーツ」という他の言語に翻訳できない特殊な概念をも生み出した。私見では、「スポーツ」という文化は、かかる実践と概念がワンセットになって、イギリスから世界に広がったのである。他方で、西洋人のスポーツに対する執拗な関心(否定するのであれ奨励するのであれ)は、いったいどこに由来するのか。これも私見だが、民衆の余暇活動に対する公権力(国王や議会など)の度重なる規制に、ひとつの淵源があるように思われる。以下では、あとに続く各章の「前史」として、これらのトピックを不規則に織り交ぜながら素描することにしたい。

それでは時間を遡ることにしよう。まずは12世紀から。

1.ルードゥスの世界

もしも読者が、1170年頃のロンドンでウィリアム・フィッツスティーヴンに出会ったとしたら、この町でどんなあそびが行なわれているのかを聞き出すことができるだろう。それが読者にとって楽しいものであるかどうかは保証しかねるが、まずは彼の声に耳を傾けてみたい。

寒い冬も峠を越えると、カーニバルの季節である。学校の生徒たちが集まり、昼まで闘鶏で盛り上がる。午後には、野原に集まった大勢の若者が激しいボールゲームをして、町が大いに活気づく。四旬節になると、日曜日ごとに騎馬戦だ。荒馬にまたがり、刃先を丸くした槍を手に持つ若者が、勝利に燃えて互いに容赦なく打ち合う。馬のいななき、勝鬨の声、合戦さながらの光景はそれはもう壮観だ。待ちかねた春の復活祭の祝日には、川の両岸を見物人が埋め尽くす。彼らの視線の先には船がある。船上の若者が川の真ん中に固定された的をめがけて槍を突き、的を倒さずに槍の方が折れると、みごと成功である(図1)。たとえ誤って川に落ちたとしても、見物人には楽しい笑いの種になる。夏の祝日には、競走、高跳び、石投げ、槍投げなどで競い合う。そばでは少女たちも踊りに励み、日が暮れるまで地面を足で踏み鳴らす。冬のほとんどの祝祭日は、動物同士の戦いが楽しい。イノシシ同士、あるいは牛や熊と犬を掛け合わせる(図2)。

図1.川面で的当てあそびに励む若者たち 『アレクサンダー物語』(1338〜1344年頃Bodley 264, fol. 89r)

図1.川面で的当てあそびに励む若者たち 『アレクサンダー物語』(1338〜1344年頃Bodley 264, fol. 89r)

図2 .熊に犬をけしかけてあそぶ男たち 『ラットレルの詩編』(1325〜1340年頃。Additional MS 42130, Folio 161r)

図2 .熊に犬をけしかけてあそぶ男たち 『ラットレルの詩編』(1325〜1340年頃。Additional MS 42130, Folio 161r)

もしも狩猟権を持つ身分の高い者であれば、森に入って鷹や猟犬を使って狩りを楽しむだろう。凍てつく寒さで町外れの沼沢地に氷が張ると、氷上はあそびの楽園に一変する。靴を履いたままスケートよろしく巧みに滑る者もいれば、足の裏に動物の脛骨を結びつけて速く滑ろうと挑む者もいる。足を踏み外して氷の下に沈んでも、それもご愛嬌のひとつだろう。

フィッツスティーヴンは12世紀ロンドンの都市風景の一断面をこのように観察した。彼のスケッチはその描写の「詳しさと新鮮さ」において、中世ヨーロッパに生み出された他の多くの文書と比べても稀有の記録であった。もちろんフィッツスティーヴンの描くロンドンはあまりに美化されているという意見も根強いし、女性の楽しみが極めて少ないという指摘もある。しかし中世のあそびの数々がこれだけまとめて描かれた例はなく、やはり目を瞠らざるをえない。ひとまずわたしたちも、彼のスケッチから12世紀ロンドンで見られた数々のあそびの広がりと、季節によってそのハイライトが回り舞台のように変化していた様子に着目しておきたい。

さて、ここまではスポーツという語を避けて、あえて「あそび」という語を使ってきた。実際、フィッツスティーヴンの観察したスケッチに対して「ルードゥス」という小見出しを附したラテン語の写本も存在する。ルードゥスは多様な「あそび」を意味するラテン語である。かつてのロンドンにはルードゥスという語によって把握できる世界があったということだ。とはいえ、彼の示したあそびには、競走やボールゲームのように「スポーツ」の前身と言えるようなものもある。反対に、動物の命をもてあそんで見世物にするような、スポーツどころか、あそびにさえも見えない「あそび」もある。いったい何がスポーツであり、何がスポーツではないのか。その境界線は自明のものではなく、じつは時代によって少しずつ変化してきた。スポーツの歴史を紐解くためには、まずはスポーツという語の歴史的な素性をあらかじめ明らかにしておく必要があるだろう。

2.「スポーツ」という語の由来︱「運ぶ」から「娯楽、慰み」へ

19世紀以降の近代産業社会においてヨーロッパを超えてグローバルに広がった身体文化を言い表した語は、もちろん「ルードゥス」ではなく、英語の「スポーツ」であった。スポーツという語も元をたどればラテン語に起源をもつが、その意味は「あそび」ではなく「運ぶ」であった。ラテン語の「デポルト(dēportō)」は「~から(離れて)」を意味する接頭辞「デ(dē)」と、「運ぶ」を意味する動詞「ポルト(portō)」から成る派生語で、「運ぶ、持ち帰る」などを意味した。この語の不定法(現在能動態)の「デポルターレ(dēportāre)」(運ぶこと)が、いつからか心の状態を移すことという含意を得て、古フランス語に取り入れられた。古代ローマの叙事詩を素材に創作された『エネアス』(1155年頃)に「デポール(deport)」(名詞)の早い用例があり、人間の精神的な「愉しみ」や「悦楽」を言い表すために用いられた。『教父伝』(13世紀)では狩りの楽しみという文脈で「デポルテ(déporter)」(動詞)が使われている。古フランス語のデポール(デポルテ)は、こうして何気ない言葉あそびから運動あそびに至るまで、ほとんどあらゆる「愉しみごと」を言い表す語になったのである。

一方、中世の英語にはまだ、「スポーツ(sport)」という語が存在しなかった。「プレー(play)」や「ゲーム(game)」のように古英語に起源をもつゲルマン系の語と違って、スポーツは隣国のフランスからもたらされた外来語であった。騎士道との関連で伝わったとも言われるが、詳細は不明である。古フランス語のデポールは中世も終わりに近づく14世紀に、古スコッツ語や中英語に借用された。スコットランドを代表する詩人ジョン・バーバーの『ブルース』(1375年)や、イングランドのジェフリー・チョーサーのかの名高い『カンタベリ物語』(1387〜1400年)に、「ディスポルト(disport)」(名詞)や「ディスポルテン(disporten)」(動詞)の早い用例が見出せる。接頭辞の「di」を欠いた「スポーツ(sport)」(これを頭音消失という。当時の発音は「スポルト」)が文献に現れたのは、遅れて15世紀である。初見はラテン語= 英語用語集『文法の精髄』(1425年頃)で、「慰み(sporte)に本を読むこと」と見える。現代に伝わるスポーツの語形が、ここにいちおう完成した。

その後、フランスではデポールが17世紀頃から廃れていくのに対して、イングランドでは着実にスポーツという語が幅広く浸透していった。たとえば17世紀の国王の布告や議会が定めた規則などに、スポーツという語の公的な用例を見出せる。またシェイクスピアをはじめ、マーロウやデッカーといった当時の名だたる劇作家の作品にも、スポーツという語が「あそび」や「愉しみ」の意味で使われた。さらにスポーツという語を含む諺が生まれたことも見逃せない。すなわち「戦争は国王のスポーツ」「腹が一杯になる戯れはよい戯れ(good sport)」「割りに合わない仕事は無駄な遊び(poor sport)」などである。こうした新しい諺の成立は、当時の人びとの共通の認識や体験がスポーツという語によっても表現できるようになったことを示している。

さて、このあと「スポーツ」の語義史にとって重要な局面を迎えるが、それは後述する。さしあたりここで指摘したいのは、語形は短縮してもその意味はそのままずっと変わらずに、スポーツはたいてい「娯楽、慰み、気晴らし」を言い表したことである。中世や近世初めのイングランドやスコットランドの人びとにとってスポーツとは、あるいはフランス人にとってのデポールも同様に、特定の行為や活動を指示する語ではなく、ほとんどあらゆる楽しみごとや娯楽を包摂する、輪郭の曖昧な語であった。こうした曖昧さは、現在でもスポーツの語義の外延が定まらないことに繋がっている。

3.軍事問題としてのスポーツ

1360年頃のパリのサン・ラザール門の界隈には、弓や大弓の製造業者が集まっていた。彼らは町民を相手に武具を売っていた。もしも読者が男性であり、ここの住人であったとしたら、彼らから武具のひとつやふたつを買うことになったであろう。なぜなら身体壮健な男子はすべて、それぞれの身分に応じた武具を自宅に備えるよう、いくつもの勅令によって義務づけられていたからである。民家の他に市庁舎にも、町民用の大きな武具架が据えられていた。だからといって町民が戦争に備えて常にスタンバイしていたわけではなく、平時には自由にあそぶこともできただろう、と思われるかもしれない。確かに町では、ポーム(手球戯)、スール(蹴球戯)、九柱戯、玉突き、チェスなど、様々なあそびが行なわれていた。ところが、そうしたあそびは、ほとんどすべての人にとって違法であった。時の為政者が人びとを弓や軍事的なあそびに専念させるために、これらのあそびを禁止していたからである。この種の勅令は1319年にフィリップ5世が初めて発したが、重ねてシャルル5世が「王国と公共財産と臣民の安全と防衛」のために、1369年に同様の勅令を発布した。すなわち、人びとに対してポームやスールをはじめあらゆるあそびを即座に禁止すると共に、他方では弓術を努めて練習せよと厳命した。もしもこの命に逆らって、あそびに惚けたら40スーの罰金である。反対に、よき射手として認められれば、技量に応じて褒賞に与った。読者なら、どちらを選ぶであろうか。

現代のわたしたちからすると、私生活をどのように過ごすかは、個人の自由のはずである。ところが為政者は民衆の私生活に対して絶えず目を光らせて、何に励んで、何を我慢すべきかを軍事的な観点から規定して、立法政策によってそれを推進しようとしたのである。フランスと同盟を維持していたスコットランドも同様であった。スコットランドでは、隣国からの侵略の脅威のために、12歳以上の男性に軍事訓練を課していた。1457年に議会はさらなる軍事奨励策を可決した。すなわち、フットボールとゴルフを糾弾のうえ禁止し、代わりに領主や男爵は弓の催しを年に4回実施すること、ならびに各教区教会では射的場を設けて射的の練習を毎日曜日に行なうことを法制化したのである。違反者は男爵の手によって罰せられた。

イングランドでも武装令の公布(1181年)以来、身分と富に応じた武装が義務づけられていた。裕福な男性なら剣を帯びることができる。それが身分の高さを証明した。収入が低ければ、弓矢で満足するしかない。武具を調達する資力がなければ、荘園領主から借りることになる。荘園領主の邸宅でたくさんの鎧や武具を目にするのはこのためだ。ところが、フランスとの間で交戦状態(百年戦争)に入ったというのに、多くの臣民があそびに耽り、優れた射手が育たなくなっていた。そう理解したエドワード3世は、臣民からあそびを放逐して、軍事的価値の高い活動を盛んにするために、1363年と1365年に勅令を発布した。勅令に従うなら、たとえ気晴らしであろうと石投げ、闘鶏、ハンドボール、フットボール、クラブボール、カンボク(打球戯の一種)といった「価値のない虚しいあそび」は許されない。反対に、祝祭日には必ず弓の練習に励まねばならなかった。従わなければ、投獄である。同じ趣旨の法令は、その後も1388年、1410年、1477年、1495 年、1541年と重ねて公布され、またロンドン、ハリファックス、レスターといった地方都市でも同様の条例が制定された。

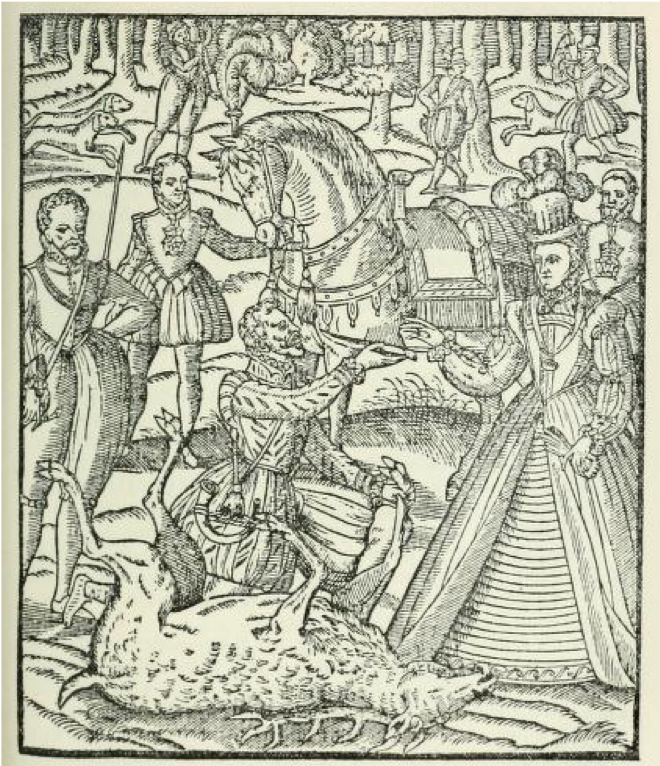

1541年にヘンリ8世が発した「射撃術の維持と不法な遊戯を禁ずる法」は全17条に及ぶ。もしも読者がこの時代にボウリング(後掲図5参照)、輪投げ、テニス、骰子あそび、テーブルあそび(盤上遊戯の一種)、カードあそびなどのために家屋を所有すれば、同法により罰せられる。罰金は40シリングである。かりにこのリストにはない新しいゲームを発明してあそんだとしても法を免れない。将来考案されるゲームも規制対象になったからである。そもそもクリスマス以外は、ほとんどあらゆるあそびが禁じられた。ただし年収100ポンド以上の富裕者であれば、法の規制から免除される。ロンドンを歩くとあちこちにボウリング・レーンがあり、地方に行ってもボウリング用の芝生があるが、許可なく屋外にボウリング場を整備し、そこでゲームを楽しむことも違法である。所有者には1日につき2ポンド、ゲームをした者には6シリング8ペンスの罰金である。こうしてほとんどあらゆるあそびを禁止された民衆は、労働以外に何をすればよいのか。むろん弓やクロスボウといった射撃術である。そのため「バット」と呼ばれる専用の射的場も各所につくられた(図3)。

図3.「バット」でクロスボウの練習に励む若者たち。右手には国王に寄り添うごますりども、手前には女性にひざまずく騎士がいる。1500年頃の写本(Royal 19 C VIII f.41)

図3.「バット」でクロスボウの練習に励む若者たち。右手には国王に寄り添うごますりども、手前には女性にひざまずく騎士がいる。1500年頃の写本(Royal 19 C VIII f.41)

実際のところ、徴収される罰金は法の定めよりも少額で済んだとも言われているし、これらの法律は常に失敗に終わらざるを得なかったと考える歴史家もいる。とはいえ、中には為政者を喜ばせるケースもなかったわけではない。ロンドンのバーソロミューのフェアでは、市長やシェリフたちが見守る中、住民が数日間にわたって弓術の腕前を競い合ったことは、その好例である。ただしジョン・ストウが『ロンドン総覧』(1598年)を著した頃には、これも徐々に縮小して、時代遅れのものになっていたが。

4.宗教問題としてのスポーツ(1)

弓術の軍事的価値は、火器の発明と普及によって16世紀の間にゆっくりと後退した。スコットランドでは弓術奨励のためにフットボールとゴルフを禁止した法令が、1502年に国王により撤回された。イングランドでは14世紀以来、弓術奨励に関する諸々の法令が重ねて公布されたが、1571年の「弓用材輸入法」を最後に途絶える。不法な遊戯を名指して取り締まる法令も1541年の公布が最後になった。当時を代表する学者ロジャ・アスカムがいまや斜陽の弓術を擁護するために『トクソフィルス(弓を愛する人)』(1545年)を著したが、すでに時機を逸していた。これでようやく民衆の余暇の活動が自由に行なえるようになった、と思われるかもしれない。ところが、その後も民衆の私的活動に対する公的関心は、まったく衰えることがなかった。民衆のスポーツや娯楽が、こんどは宗教上の関心から、社会を二分する激しい争点のひとつになったからである。

もしも読者がこの時代の人びとと一緒に過ごしたなら、日曜日が特別な日であることに気づくだろう。この日は神によって公同の礼拝のために指定された「聖日」だったからである。ピューリタンはこの日を好んで「安息日」と呼び、少し穏健派なら「主の日」と呼んだが、この日に指定の礼拝を怠ると、教義上の罪になる。この点は中世以来、大きく変わらない。とはいえ、礼拝に参列したなら、後は自由に過ごせただろう、と思うのは誤りである。日曜日の礼拝後の過ごし方については、とくに16世紀以降、時々の国王や宗教勢力がどんな規制を発するかによって、容認される行動の範囲がめまぐるしく変動したからである。それをわきまえないで行動すると、ひどい目に遭う。神の名において。

内陸ドイツで始まったプロテスタントとカトリックの魂をめぐる闘争は、すでにヨーロッパ各地に飛び火していた。イングランドでもヘンリ8世が1534年にローマ教会の一元的な秩序と決別し、自らが国教会の長に就任してから、数々の「改革」を推し進めた。日曜日の過ごし方の厳格化も、そのひとつである。政府はまず、日曜日には礼拝と慈善行為に専念するように命じた(『主教の書』1537年)。ついで、日曜日は礼拝後であっても怠惰な娯楽、暴食などに時間を費やすことを不当とした(『国王の書』1543年)。これが日曜日の娯楽を公式に不当とした最初の記録である。ところが、メアリ治世下(1553〜58年)では一転してカトリックに復帰し、ローマ教皇に帰順した。およそ300人のプロテスタントが異端処刑法により火あぶりにされ、800人もの人びとが大陸に亡命した。日曜日には以前のように形ばかりの礼拝と余暇を楽しむ人びとがよみがえった。

エリザベス治世になると再び父ヘンリ8世の政策に回帰した。議会は教会への参列を義務づけ、礼拝時の営業を禁止した(「礼拝統一法」1559年)。ただし、女王は礼拝後のあそびや娯楽を容認している。議会はより厳格な安息日遵守を求める法案を1594〜95年、1598年、1601年に決議したが、女王はいずれも裁可しなかった。1603年3月エリザベスが逝去し、スコットランド国王ジェイムズ6世がジェイムズ1世としてイングランド国王に迎えられた。ジェイムズは自らを王権神授説により正統化して、エリザベス時代の体制維持を図った。議会は安息日厳守に関する法案を1606年、1614年、1621年、1624年と提出したが、ジェイムズはやはりこれらを拒否した。

宗教をめぐる保守派と急進派の対立は、地方でも見られた。ランカシャもそのひとつ。当地はカトリック信者が多く、伝統的な生活様式や習慣が残っていた。日曜日でも市が立ち、動物いじめ(前掲図2参照)が行なわれ、メイポール(図4)が立てられ、居酒屋も営業した。

図4. メイポールの周りで踊る人びとを描いた1670年頃の木版画 Douce Ballads 2 (177b)

図4. メイポールの周りで踊る人びとを描いた1670年頃の木版画 Douce Ballads 2 (177b)

1616年8月ピューリタンの求めに応じて当地に着任した治安判事エドワード・ブロムリは、こうした悪徳を根絶するために命令を下した。安息日は終日、祝祭日には礼拝時に笛の演奏、ダンス、ボウリング、動物いじめなどの冒涜を禁止する、と。ところが、この命令を不服とする職人や奉公人たちが、1617年8月初めスコットランドからロンドンに帰る途中ランカシャに滞在した国王ジェイムズに対して、嘆願書を提出した。もとよりジェイムズは対立を好まず、自ら狩猟やテニスに親しみ、また息子のために『バシリコン・ドロン(王の知恵袋)』(1599年)を著して狩猟、フェンシング、ダンス、テニスなどを薦めていたこともあってか、彼らの不服をよく理解した。ジェイムズは「娯楽の自由」を弁舌し、司教のトマス・モートンが起草した原案に加筆して、8月末にランカシャに向けて布告を発した。これが『スポーツ宣言』である。宣言は「わが善良な臣民」の楽しみを奪うピューリタンらを非難した。ジェイムズは直ちにこれを全臣民に向けて発することを決意した。翌年3月に『宣言』を改訂した『スポーツの書』を、こんどは王国全土に向けて発布した。

礼拝後の娯楽がいまや大幅に容認された。これで人びとは自由になった。そう思うのは誤りである。動物いじめや幕間狂言は、日曜日に限って禁止された。ボウリングはたとえ平日でも認められない。きっと戸惑う読者もいるだろう。いちばん厳しく規制されたボウリングは、イングランドでロングセラーになった寓意画集、フランシス・クォールズの『エンブレム』(1635年)の中でも、やはり槍玉に挙げられる(図5)。

図5.ボウリング場であそぶ者を風刺する寓意画Francis Quarles, Emblems, London, 1696, p.40

図5.ボウリング場であそぶ者を風刺する寓意画Francis Quarles, Emblems, London, 1696, p.40

ボウリング場に集まるのは、胡散臭い連中ばかり。ボールを投げんと構えるのが強欲の化身「拝金」、そばに控えるのはキューピットに姿を借りた「人間の魂」、奥手には運命の女神「偶然」がいる。「偶然」の手には、ご褒美の「愚者の王冠」。転がるボールは罪深き「想念」を表した。そしてふたりをしきりに励まして、あそびに誘う小柄な輩こそ、悪魔である。「ここはまさにあなたに相応しい場所……見よ、彼らがいかに苦労するか……見よ、彼らの歪んだ体がいかに捩れ、捻れるかを」。人は皆ボウラーであり、等しく罪人なのだと言わんばかりだ。「今日はボウリングなどしていないなどと、いかなる大胆な舌が顔を赤らめないで語れようか」。

5.宗教問題としてのスポーツ(2)

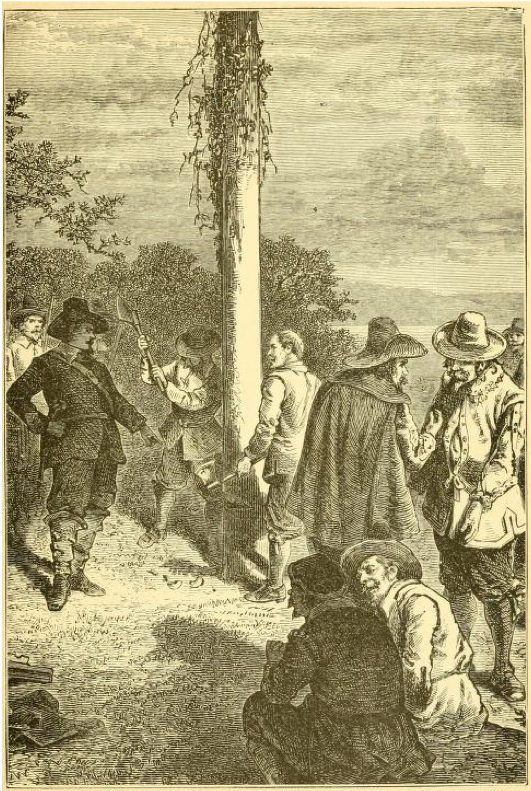

1620年9月、ピューリタンを含む一行がメイフラワー号に乗ってアメリカに渡ったのは、『スポーツの書』の公布後である。『スポーツの書』の効力は、さすがに新大陸には及んでいなかった。1628年6月、マサチューセッツのトマス・モートンは仲間の男女を集めてメイポールのまわりで酒を飲み、ダンスを踊ったが、ピューリタンの勢力に捕らわれてイングランドに送還された。なかば伝説化されているこの出来事は、次のように伝えられる。メイポールは古きイングランドの習わし、浮かれ騒ぎを伴うもの。祭日には格別のビールを一樽分醸造して、訪問者たちが御馳走の他に酒杯に与れるように、幾箱もの瓶を用意する。その日が来ると、太鼓、銃、拳銃などと一緒に、メイポールを所定の場所に運びこむ。祭りの様子を見にきた蛮人たちの助けを借りて、80フィートに及ぶ立派なポールを立て、天辺には一対の鹿の角を付けた(『ニュー・イングランドのカナン』1637 年)。銃の販売という重大な件もあったが、このみだらな歓楽に対してピューリタンたちは我慢ならなかった。彼らはモートンを捕縛し、メイポールを切り倒した(図6)。

図6.モートンを捕らえたあと、メイポールを切り倒すピューリタンたち Hezekiah Butterworth, Popular History of Boston, Boston, 1893, p.73

図6.モートンを捕らえたあと、メイポールを切り倒すピューリタンたち Hezekiah Butterworth, Popular History of Boston, Boston, 1893, p.73

イングランドでは混迷をより深めていた。『スポーツの書』は日曜日の娯楽を容認したが、これがかえってピューリタンと安息日遵守の結びつきを強固にし、各所で混乱を引き起こした。1618年にマルバラの牧師が、ヨハネ祭の「スポーツや楽しみごと」に参加する教区民を咎めると、彼らは「国王がスポーツの書で認めているではないか」と反撃した。ヨークシャでは、牧師が『スポーツの書』に背いて説教を行ない、古い慣習であるラッシュ・ベアリング(教会にイグサを持ち寄る祭り)を止めさせようとしたところ、教会内が乱闘騒ぎになった。国王も議会と対立した。議会は安息日厳守に関する法案を1606年から何度も通過させたが、ジェイムズはすべて拒否した。

チャールズ1世が新たに即位すると、いったん流れが変わった。国王は1625年と1627年に安息日遵守の法案を裁可した。ところが、1628年に議会が国王の専制に抵抗して「権利の請願」を提出すると、国王はやむなくこれを呑んだが、翌年に議会を解散した。以降、チャールズはカンタベリ大主教ロードらに実権を委ねはじめる。ロードは国教の強化を図り、ピューリタンの弾圧を企てた。1633年に『スポーツの書』が再発布されたのも、ロードの意向であったと言われる。首席裁判官リチャードソンがサマセットで安息日のウェイク(教会を奉ずる例祭)を禁止したことに憤慨したロードは、これを利用して報復を企んだ。ロードは『スポーツの書』にウェイクを守る条文を加えて再発布するよう国王に要求した。ロードの狙いはウェイクを守ることではなく、国教に従わないピューリタンを訴追しやすくすることだった。彼の思惑通り『スポーツの書』が再び1633年10月に発せられた。ピューリタンの態度は硬化した。多くのピューリタンがロードの指示に反して、『スポーツの書』を読み上げるのを拒んだ。数百人もの人びとが迫害に直面し、中には精神の自由を求めてオランダやアメリカへ渡る者もいた。

とはいえ、ピューリタンも「ペンの戦争」では負けていなかった。世俗の法はピューリタンに厳しかったが、神は彼らに手を貸した。日曜日の安息を破る者には神の容赦のない裁きが待っていた。ピューリタンの聖職者ヘンリ・バートンがそんな実例をまとめて1636年に『近年の神聖な悲劇』を出版した(一枚刷りの抜粋版も大量に出回った)。いくつかの例を拾ってみよう。 ロンドン近郊に住むある家政婦の例。『スポーツの書』がダンスを認めていると聞いた彼女は、安息日に何時間も踊ったが、数日後に亡くなった。ドーセットシャの例。主の日にボウリングであそぶ者がいた。ひとりの投げたボールが別の男の耳に当たり、反対側の耳から血が出た。彼は間もなく死んだ。1634年1月の例。イングランド中部を流れるトレント川が大寒波のせいで凍りついた。主の日に14人の若者が氷上でフットボールをしたら、全員が溺れ落ちた(図7)。

図7.主の日に氷上でフットボールを行い、川に落ちる若者たち 一枚刷りの瓦版(“Sabbath-Breaker”, London, 1671 )の挿絵

図7.主の日に氷上でフットボールを行い、川に落ちる若者たち 一枚刷りの瓦版(“Sabbath-Breaker”, London, 1671 )の挿絵

1633年7月セント・オルバンズの例。ふたりの少年が主の日に池へ泳ぎに行ったが、ふたりとも溺れた。サフォークの例。背の高い男が仲間と一緒に主の日に泳ぎに行った。水中には危険な穴があったが、彼は「自分には溺れる場所はない」と言い張った。だが彼はいまも水の中から姿を現さない。

これらは「実話」ということになっているが、真偽の怪しいものも少なくないだろう。ともあれ、一方には国王の『スポーツの書』があり、他方には世俗的な楽しみを断罪する印刷物が大量に出回った。民衆のスポーツや娯楽が、伝統か改革かという二者択一を迫って、まさに人びとを二分する問題に発展した。これは人びとのスポーツや娯楽の慣行にどんな影響をもたらしたのか。いまこの疑問に満足のいく答えを示すことは難しい。さしあたりひとつ指摘できることは、そんな時代を通して「スポーツ」という言葉と概念が、両者の陣営に広く共有されるものになっていったということである。

1652年、国王と議会の対立が決定的になった。国王を支持する勢力がついにイングランド北部で蜂起した。内戦の勃発(ピューリタン革命)である。内戦の影響は直ちに娯楽にも及んだ。かつてジェイムズ1世がその開催を勅許したと伝えられるスポーツ・イベント「コッツウォルド・オリンピック・ゲームズ」(図8)も、中断を余儀なくされた。

図8.コッツウォルド・オリンピック・ゲームズ。1612年頃に始まり、現在では英国オリンピックの「最初の胎動」とも評される。 Robert Dover, Annalia Dubrensia, 1877[/caption]

図8.コッツウォルド・オリンピック・ゲームズ。1612年頃に始まり、現在では英国オリンピックの「最初の胎動」とも評される。 Robert Dover, Annalia Dubrensia, 1877[/caption]

議会は国王をよそに、命令や規則を次々に発した。1643年3月には「スポーツの書を焼却する命令」を議決。これにより、数日前に聖人を祀る大きな塔が打ち壊されたのと同じ場所(ロンドンのチャリング・クロス)で、絞首刑執行人が『スポーツの書』を焼き払った(図9)。

図9.かつて聖人を祀る塔が建っていた場所で『スポーツの書』を焚書に処す絞首刑執行人 John Vicars, A sight of ye trans-actions of these latter years, London,1646, p.21

図9.かつて聖人を祀る塔が建っていた場所で『スポーツの書』を焚書に処す絞首刑執行人 John Vicars, A sight of ye trans-actions of these latter years, London,1646, p.21

翌年4月の「主の日をより遵守する規則」は、公私にわたる厳格な規律を求めた。聖日には世俗の労働も余暇の楽しみも禁止である。メイポールも王国からすべて撤去のこと。『スポーツの書』や類書も捜査、押収、焼却に処すことが定められた。新しい礼拝方式を定めた規則(1645年1月)は、主の日を聖別することを再確認し、不必要なすべての労働、一切のスポーツや娯楽、世俗的な言葉や思考(!)さえも不当とした。いったい何であれば許されるのか。以前のように弓術や射的ではなく、こんどは読書、瞑想、説教の復習などの他、病人の訪問、貧民の救済などの慈善活動であった。さらに議会は奇策に打って出た。毎月第二火曜日を「レクリエーションの日」とする規則(1647年6月)を制定したのである。この日、雇用主は使用人を拘束してはならず、暴力的な集会を除き、徒弟や奉公人は自由に過ごすことが官許された。もちろん主の日を守る政策の一環だ。大方の読者には、これだけでも耐えがたいものに見えるだろう。だが、状況はさらに悪化した。

1649年1月30日、この日チャールズ国王はホワイトホール宮(ロンドン)の公開の場で斬首に処された。動物いじめを見て歓喜したような当時の人びとは、この処刑を見ても血を沸き立てたに違いない。その後、イングランドは王政・貴族院・国教会を廃して共和国となり、政府はピューリタニズムにいちだんと傾斜した。庶民院は安息日遵守に関わる法律を1650年4月、1650年9月、1657年6月と議決し、それまでの命令や規則をいっそう厳格化しながら、安息日厳守の徹底を図った。安息日には世俗の労働や娯楽はむろん、不必要な外出も制限し、兵士には人びとの私生活を監視させ、違反を摘発する権限さえも与えた。

政府の権勢は、内戦を勝利に導いたオリヴァ・クロムウェルの独裁に流れたが、そのクロムウェルも1658年に死去した。1660年5月、空位のままだった国王の座に、フランスに亡命中のチャールズの嫡男が即位する。内戦によって途絶えていた「コッツウォルド・オリンピック・ゲームズ」も、王政復古後に復活したと伝えられる。1670年にボウリングの競技規則が初めて明文化された時には、国王自らが起草者のひとりとして名を連ねた。競馬の聖地ニューマーケットが発展し始めたのもチャールズの即位後で、彼はこの地に別荘を建て、みずからも競馬に参加して1671年と1675年に優勝した(図10)。

図10.1684年8月24日にウィンザー城の隣地で、開催中の競馬を謁見するチャールズ2世 Francis Barlow, The Last Horse Race Run before CHARLES the Second of Blessed Memory by Dorsett Ferry near Windsor Castle. 1687

図10.1684年8月24日にウィンザー城の隣地で、開催中の競馬を謁見するチャールズ2世 Francis Barlow, The Last Horse Race Run before CHARLES the Second of Blessed Memory by Dorsett Ferry near Windsor Castle. 1687

6.「スポーツ」の新たな意味︱刻印される階級意識

激しく「流転」した17世紀。この時代にスポーツという語が気晴らしや楽しみの意味でひろく人口に膾炙するようになったとすれば、つづく18世紀はスポーツの語義が変質した時代であったと言える。「スポーツ」は、気晴らしなどを表現する以外にも、ジェントルマンが愛好する狩猟、鷹狩り、釣魚のことを指示する例を増やしたのである。これはたんにスポーツの新しい用法であったというだけではない。スポーツの概念史においても重要な意味を持っていた。というのも、「スポーツ」は多様な気晴らしの方法を含みうる上位概念でありながらも、とりわけジェントルマンの娯楽と密接に結びつく概念に変質したからである。これは、既存のあそびから一部を独立させて別のカテゴリーに分類し、それを特別な名称で呼べるようになった、ということを意味した。たった一語によって階級の優越意識を表現できる娯楽(あそび)の概念は、他のどの言語にも見られない珍しいものだった。スポーツという語がこうして再造形されると、以降は「スポーツ」の名において自分たちの娯楽を他の一般的な娯楽から区別しつつ優位なものと認識できるようになった。たとえば、ディケンズと並ぶ売れっ子作家アンソニー・トトロプは『イングランドのスポーツと娯楽』(1868年)において、「英国の本性」にとって重要なスポーツの現状を説明するにあたり、狩猟や釣魚、ヨット、漕艇、登山、クリケットなどを取り上げた一方で、必要な「威信」が足りないという理由でフットボールや陸上競技を除外できたのも、スポーツという概念にそうした弁別機能があらかじめ備わっていたからである。21世紀に入った現代でも、スポーツというものに何かしら所与の「高潔性(インティグリティ)」を期待しようとする心的な構えの下地は、恐らくここに淵源がある。

『オクスフォード英語辞典』は、狩猟や釣魚のような「野生動物を捕獲することによって得られる娯楽」という意味でのスポーツの初例を、アイザック・ウォルトンの『釣魚大全』(1653年)に見る。しかし、その源流はもっと古い。ジュリアナ・バーナーズの『聖オルバンズの書』の再版(1496 年)に加えられた「釣魚論」がそれである。この小編は世の男性を楽しくさせるスポーツとして狩猟、鷹狩り、鳥のワナ猟、魚釣りの4つを挙げ、中でも魚釣りを誉めそやした。ウォルトンはこうした先行する釣魚書を援用して自著を書き上げたが、その中で釣りや釣りの楽しみという意味でスポーツという語を多用した。一方、財は成しても教養や品性に欠く名ばかりのジェントルマンが増えている状況を憂慮して、真のジェントルマンとはどのように教育すべきかを『完全なるジェントルマン』(1622年)で論じたヘンリ・ピーチャムは、狩猟、鷹狩り、釣魚に言及しつつもそれらをスポーツと呼ぶことはなかったが、ニコラス・コックスは『ジェントルマンのレクリエーション』(1674年)で狩猟、野鳥狩り、鷹狩り、釣魚のことをレクリエーションないしスポーツと呼び、また狩猟に携わる高貴な人のことをスポーツマンとも言い表したのである(これが「スポーツマン」という語の早い用例である)。もとより狩猟は「狩猟法」によって相当額の不労所得のあるジェントルマンに限定された娯楽であったから、「スポーツマン」とは少なくとも法の上ではジェントルマンだけに許される呼称であった。ただし法が及ばぬ国外では、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(1719年)の主人公のように、たとえ商人の息子でも釣りや鳥撃ちを楽しめた。アメリカ、オーストラリアなどの「新大陸」にも主[あるじ]の定まらない「無主地」が無辺に広がっていたが、そこでは身分に関係なくだれでも自由に鳥獣を追い求めて「スポーツマン」になることができた。中世のアラブ世界には「狩猟詩」(タルディッヤ、タルドは英語のチェイス〔追跡・狩猟〕と同じ意味)という独自の確立した分野があり、詩作も旺盛であったが、イングランドにも狩猟詩を得意とした人物がいた。自身も戸外のスポーツを愛したウィリアム・サマヴィルは数々の創作によって狩猟のヒロイズムを謳い上げた。代表作「狩猟」(1735年)では、狩猟をジェントルマンの気高いスポーツとし、あるいは「国王のスポーツ」とも呼んで称揚した。トマス・フェアファクスは、闘鶏、乗馬、競馬、狩猟、釣魚、ボウリングなどに関する技法書を著して好評を得たが、その著書のタイトルに『完全なるスポーツマン』(1760年)と名づけた。

スポーツのこうした新しい用法は、もちろん言葉の鏡である辞書にも反映された。長く英語規範の座右の書となったサミュエル・ジョンソンの『英語辞典』(1755年)では、スポーツの項で「遊び、気晴らし、ゲーム、陽気、浮かれ騒ぎ」を第一義とし、「野外の気晴らし」を最後に置いて「野鳥狩り、狩猟、釣魚」を例示した。そして「スポーツマン」を「戸外の娯楽を追い求める人」と定義したのである。

7.狩猟や釣りが「スポーツ」であるということ

フランス語から借入された英語の「スポーツ」は、こうしてイングランドで独自の展開を遂げた。17世紀から18世紀にかけて、ジェントルマンが愛好する娯楽、とりわけ狩猟や鷹狩り、釣魚、競馬などの野外の楽しみを言い表すようになった。もとより狩猟は、1066年にイングランドを征服したノルマンディ公ウィリアムが狩猟獣を保護する勅令を発して以来(英語の「フォレスト」は、森林の有無にかかわらず国王の大権により「国王や貴族が独占的に狩猟権を行使できる領域」を意味した)、フランスと同様に王侯貴族の特権的な娯楽であったが、さらに釣魚がそれらと同じ地位に並んだことは、スポーツの概念の造形にあたって少なからず影響を与えたように思われる。狩猟も釣りも同じスポーツであるなら、一概に軍事的な価値を強調することができず、また身体の卓越性と結びつけて理解することも難しくなった。その意味で、ウォルトンが『釣魚大全』を著して、その副題に「瞑想する人のレクリエーション」と添えたのは意味深長である。たしかに釣りは「退屈」かもしれない(ピーター・ベックフォード『兎と狐狩り』1796年)。しかしウォルトンが釣りを余生の楽しみとしたのは、宗教戦争と内乱に明け暮れた「流転の時代」であった。そんな定まらない時勢によほど倦み疲れたせいか、彼は釣りの精神として「平和、忍耐、そして静かな満足」を挙げている。この精神は軍事的な価値観からすでに自由であるし、性差を問わず共有できるものだった。それに興味深いのは、瞑想とキリスト教との関係である。ウォルトンは、瞑想とは神や修道僧が親しむ行為とし、釣りはその瞑想に誘う格好のスポーツとする。実際、教会法は、騒々しくて心を煩わせる狩猟を聖職者に禁止する一方で、釣りは瞑想と静寂に導くという理由から、聖職者に対しても認めていた。釣りの精神性を強調することは、キリスト教の教義にも適うことだったのである。くだんの『釣魚大全』の最終ページは、「努めて静かでありなさい」という聖書の言葉で結ばれている。

狩猟は長く戦争と対をなす娯楽として重んじられてきた。ところが16世紀には、体力を要する戸外の活動としてはほとんど唯一、男性も女性も楽しめる娯楽としても展開した。エリザベス女王は大の狩猟好きだった。みずからの猟牧地で鹿を射たり、随行の貴婦人にも射させたりした(図11)。ウォルトンをはじめ多くの著者が、釣魚を男性だけではなく女性や少年にもできるスポーツとして推奨した(図12)。

図11.捕獲した鹿を所定の流儀に従って解体し、検分後の肉をエリザベス女王に献じている場面 George Turberville, The Noble Art of Venerie or Hunting, 1575, p.133[/caption]

図11.捕獲した鹿を所定の流儀に従って解体し、検分後の肉をエリザベス女王に献じている場面 George Turberville, The Noble Art of Venerie or Hunting, 1575, p.133[/caption]

図12.釣りを楽しむジェントルマンとその家族。John Williamson, The British Angler, London, 1740,口絵より

イングランド最古の釣魚書(1496年)の著者ジュリアナからして、尼僧であったことを思い起こしてもよいだろう。

他方、海外に目を向けると、中世から続いた一元的なキリスト教世界が崩れて新しい国家間秩序が形成されようとし、大英帝国も海外へ版図を広げて、世界各地で武力対立を惹き起こしていた時代であった。それにもかかわらず支配層たるジェントルマンの余暇の志向は、随分と内向的になったように見えるし、あるいは国事や世事に左右されない私的領域に自足するものになったようにも見える。彼らが追い求めたものは、野生の獲物を征服できた時の喜びや胸の高鳴りよりも、ということは軍事的偉勲や経済的利益よりも、一連の活動に伴う細々とした技芸や美徳であったり、あるいは機知や教養、陽気な性格や物静かな思考であったりした。つまりスポーツはスポーツの外部にあえて実益や根拠を求めなくても、スポーツはスポーツとして相対的に自立するものになったのである。だからこそスポーツはその活動の内実を充実させる様々な技芸や知識をより自由に追い求めることができるようになったとも言える。そうした娯楽の細部への凝りようは、当時の狩猟書や釣魚書に見られる共通の特徴となった。そして狩猟は18世紀を通して孤独な営みから次第に大掛かりな催行に変わり、あらかじめ日程が周知され、多くの見物人を集めるようになった。フランス語で「バテュー」(隠れ場所から一斉に獲物を放つ形式の狩り)と呼ばれる新猟法も大陸からもたらされた。全国的な威信を集める狩猟クラブは1750年代から組織された。射撃は競争となり、獲物の追跡もいまや全速力になった。捕えた獲物は知人たちへ贈答された。それは特権の徴であったが、「首都の商業に汚されない格別の通貨」として狩猟界で流通するものにもなった。狩猟は、ジェントルマン同士が交流する閉じた空間の中で自己目的化し、記録や効率を競い合うものに変質した。狩猟も釣りもそうした一種高邁な精神や独特の価値観、思わせぶりな作法や時に先端的な技法や道具によって支えられているものである限り、真に「スポーツ」たり得たのである。「スポーツマンシップ」という新しい派生語が、狩猟家[スポーツマン]たるに相応しい「技量・能力」という意味を込めて、ヘンリ・フィールディングの長編小説『トム・ジョーンズ』(1749年)で使われたのも、ちょうどそんな時代であった。

8.世界に広がる「スポーツ」

以上のようにイングランドにおいて独自に進化した「スポーツ」という言葉と概念が、19世紀になって再び第二の故郷のフランスに舞い戻ってゆく。イングランドのスポーツ専門誌『ザ・スポーティング・マガジン』(1793年創刊)の成功に倣ってフランスで刊行された『ジュルナル・デ・アラ』(1828年創刊)が、スポーツという語を初めてフランスで本格的に使用した。その際に編者がもっぱら狩猟、競馬、ボクシングを誌上で取り扱うことを告知したのは、同時代のイングランドのジェントルマンの余暇の過ごし方を見習ったからにほかならない。英国式の競馬は、18世紀の啓蒙思想家ヴォルテールにとっては壮大なスペクタクルではなく賭博師が蝟集するペテンに満ちたものだったが、英国風の嗜好や考え方を気取るパリの一部の人たちの間では、情熱的に受け入れられるようになっていた。フランスでもスポーツという語が遅くとも1860年代には市民権を得て、ベシュレルの『新古典フランス語辞典』(1864年)や定評あるフランス語辞典『リトレ』(第2巻第2部、1869年)に見出し語として採録された。1873年版の『リトレ』では次のように説明される。「スポーツ。競馬や漕艇、狩猟、釣魚、アーチェリー、体操、フェンシングなど、戸外でのあらゆる活動を示す英語。フランスではしばしばスポーツと競馬が混同されるが、競馬はスポーツの一種にすぎない」。

1820年代まで「スポーツ」という語を知るドイツ人はほとんどいなかった。スポーツについて初めてドイツ語で紹介したのは、ヘルマン・フォン・ピュックラー=ムスカウ侯爵であった。ムスカウは1828年からおよそ1年間イングランド、フランス、オランダなどを周遊し、その見聞を『故人の手紙』(1831年)にまとめたが、その中で「スポーツマン」にも言及した。その際、次の注釈を加えている。すなわち「スポーツもスポーツマンも、ジェントルマンと同じように翻訳しづらい。だが、スポーツマンは、決して単なる狩猟家というのではなく、むしろこの種の楽しみ、あるいは他の多くの楽しみを情熱や技能をもって行なう人すべてを言う。ボクシング、競馬、鴨猟、狐狩り、闘鶏などはすべてスポーツである」と。

同じ頃、日本はまだ江戸時代であったが、スポーツという語は、まずは辞書を通して紹介された。オランダ語の通訳者、本木庄左衛門が幕命により編纂した『諳厄利亜語林大成[あんげりあごりんたいせい]』(1814年)にスポーツが採録されている。語義として「消暇、ナグサミ」が当てられた。消暇とはパスタイムの訳語である。だが、この訳語から当時の日本人が思い浮かべたものは、きっと本物の英国式「スポーツ」から遠くかけ離れたものであったであろう。

こうしたスポーツの語義の新しい展開は、実際には複雑な経緯をたどったとも言えるが、19世紀の中頃になってようやくイギリス人は、少しずつ競争的な性格をもった球技のことも「スポーツ」と呼ぶようになった。狩猟や競馬のようなフィールド・スポーツを愛したジェントルマンが、娯楽のレパートリーとして新たにクリケットを加えたからである。ここでは民衆的な娯楽を遠ざけるためではなく、クリケットの地位を格上げするために「スポーツ」という語が使われた。1844年イングランドの貴族院では賭博を規制する法案が審議されたが、その過程で、法案の提出者リッチモンド公爵が賭博の弊害から守るべき「男らしいスポーツ」の例として競馬の他にクリケットを挙げたのも、そうした一例である。ただし19世紀後半にクリケット、サッカー、ラグビー、テニスなどが大衆的な人気を得たあとでも、これらはスポーツというよりも「ゲーム」と認識される場合が多く、1880年代頃まで「スポーツマン」はほぼ狩猟家を意味した。

なお、1844年にリッチモンド公爵が提出した賭博法は、翌年8月に成立する。この法律で注目すべき点は、それまで区別されていなかった遊戯の類いについて、ボウリングやテニスなどの「技を競うゲーム(game of skill)」と、トランプやさいころなどの「偶然に頼るゲーム(game of chance)」の2つに区別し、前者を法の規制から除外したことである。また、かつて不法な遊戯を取り締まったヘンリ8世時代の法律を、この法律により全面的に撤回したことも、見逃せない点である。撤回の対象となった「射撃術の維持と不法な遊戯を禁ずる法」(1541年)はすでに死文と化していたとはいえ、民衆のスポーツや遊戯に対する為政者の態度を大きく転換させたことを、ここではっきりと法的に明記したという意味で、ひとつの画期をなす法律であった。本章はこの法律にふれたところで終えることにしたい。

さて、一定のルールに基づいて勝敗を競う、「競技」の要素を強く持った新しい形態の「スポーツ」(必ずしもそう呼ばれるとは限らなかったが)は、じつは18世紀から少しずつ原型を整え始めていた。それはどのように展開し、やがて世界の各国に受容されていくのか。あとに続く各章で、どうぞご確認いただくことにしよう。