「いま、最高に幸せですね」

こっちは本が売れなくて困っているのに、晴れやかに言い放つこの方は、快活に話を続けていく。

「小さい頃は、カマキリ、バッタ、コオロギなんかを捕まえてきては飼ってたりしていました。それにクワガタムシ、カブトムシもありがちですが好きでしたね」

そんなムシ好きの子供は、やがて明治大学で農学を専攻。現在はつくば市にある農研機構昆虫微生物機能研究ユニットに勤めている。

細菌がおこなう宿主の性操作の分子メカニズム、カミキリムシが蛹化するタイミングとその分子メカニズムが、この方、長峯啓佑(ながみね・けいすけ)博士の研究テーマとなっている。

そのようなテーマを志して研究の道に入ったのかとお聞きすると、

「最初は・・・(志は)なかったですね(笑)。虫と接するうちに気になることがポツポツ出てきて、それを調べていったら、このようなテーマに行き着いた、っていうのが実際ですかね」

では、行き着いたこのような研究テーマの醍醐味をお聞きしてみた。

「見えないものを見えるようにする」

「研究の醍醐味、ベスト3を言えば、まずは『誰も知らないことを見つけていくのが楽しい』ですね。もうひとつは、技術的な話になりますが、『見えないものを見えるようにするのが楽しい』。例えばDNA、タンパク質を調べ、可視化して理解する。普段見えないものを見えるようにする、という点ですね」

研究者ならではの、うらやましくもある醍醐味。では最後の一点を聞いてみると、

「『虫とたわむれていて、それが仕事になっている』という点ですね(笑)」

三段落ちみたいになったが、本音が聞けたようであり、共感できる。

職場柄、農水省の所管になるということからも、農業への応用などに近い、昆虫学の中でも応用昆虫学に分類されるかと思っていたらそうでもないようだ。

「僕が実際やっていることは応用に近くはなくて、基礎に近いという面がありますね。農業にどういう風にいかせるのかと聞かれても、すぐには答えられない分野かもしれません」

なるほど、セミナーをお聞きした印象では農業昆虫学の分野と感じたが、分野も一枚岩ではなく、複数の層があるようだ。

そうは言っても、性比を操るという技術はすでに実際の害虫防除に生かされているらしい。

アメリカでの事例も踏まえ、話を続けてもらった。

「例えば蚊はウイルスを媒介する虫ですが、細菌に感染して子供を残せなくなるようになったオスをばら撒いて、その蚊たちを滅ぼすという、そういうサービスを企業がおこなっていますが、技術的な面でそのような事業に役立っています」

またセミナーの中でRNAiの話題が出てきた。近年の昆虫研究の文脈ではよく耳にする手法だ。

「虫によって効く効かないがあります。チョウ類には効きにくいとされていますし、逆にコウチュウ類には効くって言われています」

ただ、いかに効かせるかの手法も開発されているとのこと。

「電気ショックを与える、胚の時期におこなうなど、いろいろ工夫はされていますね。けっこう頑張ればいろいろな虫に効くようですね。」

「バカじゃねーの、って言われることでもやってしまいます」

これまでの研究者としての道のりで、大きな失敗などはなかったのかを聞いてみると、

「うーん、僕自身があまり勉強してこなかったことですかね。論文などあまり多くは読んでこなかったので、今回のようなセミナーでも、もっと博識だったらいろんな話題を提供できたかと思います」

実験での失敗はあったかを聞いてみると、

「失敗というより、仮説に裏切られて裏切られての連続ですね。むしろそれが面白いと言えますが。理論でわかっているとしても、実際に調べてみて肌で感じる、理解するのが大事と思っています」

とにかく自分で調べないと気がおさまらない性格のようで、

「『バカじゃねーの』って人に言われることでもなんでもやってしまいます。それで結果的には他人が言った通りの結果になり、『あ、その通りでした。。。』ということが多いですが」

そのようなことが続くと、研究のモチベーションが続かないのかと思うのだが、

「『ほーら、やっぱり違うじゃないか!』というのが、たまにあります。その時が最っ高に楽しい。そういうのが生きがいです」

目を輝かせて、生きがいを語ってくれる博士。良い方にお話が聞けて、私も嬉しいです。

現在の研究課題をお聞きしてみると、

「現在進行中の、「微生物による新しいタイプの性操作」についての論文ですね。実は微生物による性操作に関する新しい事実を見つけまして、それを世界初で発表することができたら、と思っています」

最後に、先輩研究者として、これから研究の道に入る人に伝えることを聞いてみると、

「失敗を怖がらないこと! ですかね。僕自身いろいろ失敗をしてきましたけど、今最高に幸せですし、そうだと思います」

うらやましい。同時に、別の大事な点も付け加えていただいた。

「あと、誠意をもって人と接していくこと。思わぬところで助けてくれる人がいたりするので、真摯な姿勢を忘れないでほしい」

セミナーは「昆虫はいつ何をきっかけに蛹になる決心をする?:多様な生物の進化を観察しよう」という演目となっており、2部構成でおこなわれた。

第1部はセミナータイトル通り蛹化のメカニズム、第2部は「オス殺し細菌に対する宿主クサカゲロウの抵抗性の進化」となっていた。

【第1部の概要】

・蛹化が始まるメカニズム(タバコスズメガなどチョウ目とコウチュウ目)

・キボシカミキリの蛹化メカニズム(蛹化の引き金は絶食か?)

・インスリンシグナルによる糖質の認識と応答

・RNAiによるFOXOのサイレンシング

・絶食蛹化におけるFOXOの役割(キボシカミキリ、カイコ、ショウジョウバエ、コクヌストモドキ)

【第2部の概要】

・細菌スピロプラズマvsカオマダラクサカゲロウ

・2011年、メスしか産まない全メス家系クサカゲロウ発見

・抵抗性の急速な拡散

・抵抗性はどこからきたのかわからなかったが、進化の瞬間を観察できてラッキー

今回おじゃまさせていただいた明大昆虫セミナーは、明治大学農学部農学科・応用昆虫学研究室が2007年からはじめ、ほぼ隔月のペースでおこなわれている。今回で61回目を迎えるていて、毎回、各分野の専門家を迎えている。

ちなみに次回の62回は農薬開発も手がける石原産業株式会社の研究者を迎えるようだ。

聴講する院生学生たちも、質疑の時間では演者に息をつかせないほど多くの質問を投げかけ、その熱心さが窺えた。

「研究室内外、学部・学科内外の学生さん(1~2年生も大歓迎)や一般の方も参加出来ます」の言葉通り、部外者の私も問題なく受け入れてくれました。

末筆になりすみませんが、セミナー後のお疲れの時に丁寧にお答えいただきました長嶺博士、突然の訪問にかかわらず快くご対応いただいた糸山享准教授に深くお礼申し上げます。

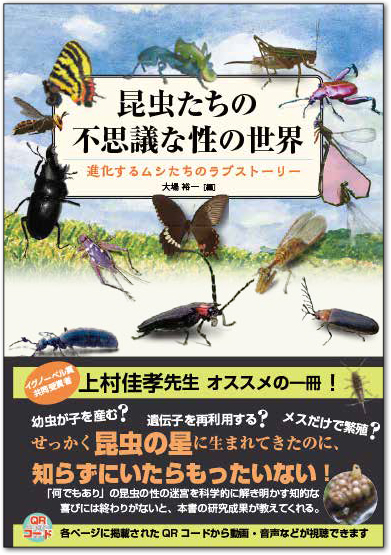

今回のセミナーに関する本はこちら